郑州仁清金石传拓艺术博物馆新馆开放,“汉三颂”拓罕见“合体”

河南日报客户端记者 张魏

作为河南省非国有博物馆代表机构,郑州仁清金石传拓艺术博物馆于2014年经河南省文物局、郑州市文物局批复成立,专注金石碑刻保护与传拓技艺传承,是全国唯一一家高浮雕拓片专题博物馆。历经精心筹备,郑州仁清金石传拓艺术博物馆已全面完成迁址工作,新馆位于金水区市民中心D座四层D403厅。

9月4日起,新馆正式面向公众开放。跟随记者的视角,一起探寻这座博物馆如何让文物“活”在纸上。

“如今的金水区市民中心集文化馆、图书馆、档案馆于一体,我们的新馆也更有人气。” 郑州仁清金石传拓艺术博物馆馆长、大国工匠李仁清说,迁址后的新馆展陈和服务都得到进一步优化,期待和更多观众见面。

传承千年之久的碑刻传拓技艺,是印刷术发明之前中国创造的文献复制技术。如果说普通拓印是古代的“摄影术”,高浮雕传拓技艺则可以形容为“3D打印”。历经多年实践,直至2012年,李仁清研创的高浮雕传拓技法趋于成熟,创造性地解决了对古代高浮雕、圆雕石刻立体传拓的难题,传拓建档、解析、还原了一大批珍贵的汉魏唐宋艺术珍品。

新馆陈列分为汉代石刻拓、商周青铜器全形拓、汉代画像砖三部分。

汉代石刻拓展涵盖东汉至三国时期,包括多件具有极高历史与艺术价值的珍品。如《石门颂》《西狭颂》《郙阁颂》被并称为“汉三颂”,均为崖摩石刻的代表,字体雄健,气势恢宏,不仅是古代书法艺术的瑰宝,还是中国古代交通发展状况的重要记载;《熹平石经》为东汉儒家经典,具有极高的文学价值;《三体石经》则以古文、篆、隶三种字体书写,展现了汉字演变的重要历程。此外,《袁安碑》《甘陵相碑》等碑刻内容详实、书法精美,是研究汉代职官与礼制的重要依据。

李仁清介绍,这些碑刻原石或拓本来自全国各地,包括河南、甘肃、湖南等地,现藏于多家文博机构,尤其是“汉三颂”能合体实属难得,吸引了大量书法爱好者专程前来观摩。“很多人一观摩就是一天,他们惊叹于拓本比字帖字迹更清晰、笔触更细腻”。本次汇集展出旨在为观众提供一个近距离感受汉碑魅力,了解汉字演变与汉代文明的机会。

商周青铜器全形拓展以商周时期青铜器为核心,通过全形拓、铭文拓片及纹饰专题拓片三大体系,系统解构青铜文明的物质形态与文化基因。远远望去,青铜器上的纹饰、铭文都清晰可见,立体感强。

在传承中创新,李仁清还积极探索传拓技艺的现代表达,开发出多款高浮雕传拓文创产品,近年来研发的浮雕彩拓文创尤为受市场欢迎。李仁清介绍,每一款拓片文创后都会附带一张卡片,注明名称、时代、地点和雕刻寓意。“拓片记载了时代信息,通过复原这些拓片图案,就能读懂其中的历史故事。把这些历史故事讲好了,就是把中国故事讲好了。”

画像砖是中国汉代的一种有浅浮雕或阴线画像的砖,多用于墓室建筑。其中,汉代画像砖在出土数量、砖块形制、画幅形式、题材内容及表现手法等方面,均丰富于其他时代。馆内收藏的多为中原出土的汉代画像砖,如跋汉代中原胡人画像砖,河南南阳新野汉代画像砖昆山狩猎、鹤舞龙翔等。

传拓体验区设置在馆中央,数名游客正专心传拓,时光在这里仿佛也慢了下来。“静下心来传拓,不知不觉一下午就过去了,我才发现文物里竟然藏有这么多精美的细节。”游客刘先生说。

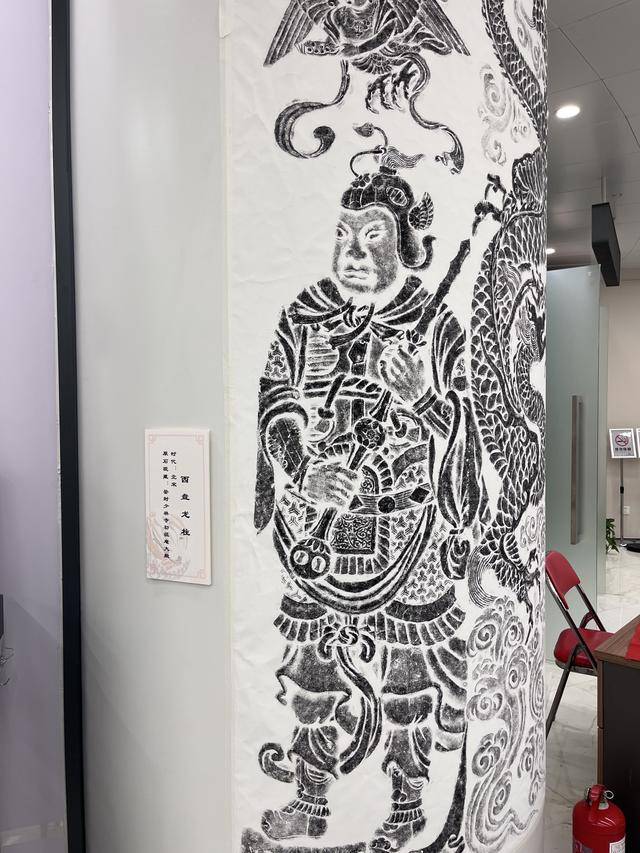

作为一家专题性博物馆,这里无处不“传拓”,巧思甚至隐藏于馆内设计中。例如,博物馆的四根圆柱上,贴上了用现代科技微喷的“盘龙柱”文创拓片,龙身顺着圆柱盘旋而上,威仪与灵动并存。盘龙柱作为古代建筑的重要元素,象征着庄严与神圣。该设计灵感源自登封少林寺初祖庵大殿内的盘龙柱——河南省现存最古老的木构建筑之一。

漫步金石之间,感受传拓之韵。该馆常年免费对公众开放(逢周一闭馆)。欢迎观众走进这里,领略中华古老石刻艺术与传拓技艺的永恒风采。