孙毓敏:京剧应追求什么样的艺术境界

请将"梨園雜志"

第一时间看到我们的推送 精彩消息不再错过

“戏班儿里”有句老话,叫做:“演戏的是疯子,看戏的是傻子”。这句话很有意思。它说明了演戏的演员必须象疯子一样地疯起来,也就是假戏真做、深入角色,体验情感、体现生活。使艺术化了的生活再现在舞台上,做到逼真动人、感人至深,直到把观众感染成了忘我的“傻子”!随着剧情的发展亦观亦想、忽笑忽啼。我们站在局外人的立场上来冷眼观察这一现象,是多么的有趣,而又是多么地生动啊!

京剧这一形式始终是围绕着时代和观念的需求在不断地前进着。而近来,有一些古怪的理论却是妨碍京剧进行新的探索的。

择其一曰:“演古装戏,不要以现代人的思想感情去表现古代人的思想感情”,这句话似是而非,概念不清。

孙毓敏

我认为:“首先要说明,古代人和现代人首先都是人,都存在人的共性,都有人的喜、怒、哀、乐、忧、恐、惊等思想感情,和表达思想感情的工具:语言、文字及表情。只是方法不同,程度有异,内容有变化而已。

因此,当听说“母亲死了”现代人要哭,古代人同样要哭,现代人哭起来有多种形式:嚎陶大哭或抽泣哽咽。古代人也不是只有“喂呀”,以水袖擦泪这一种形式,也可以根据需要变化层次和形式。当看到自己心爱的恋人时,现代人会喜、惊、羞、美,古代人也会产生同样的思想感情。但那种激情、那种内心的思想活动及潜台词仍应当是丰富而具体的,而绝不应该是空洞而无物的!听说敌人侵犯边境,现代人保家卫国,古代人更强调杀敌报国,现代人扬善弃丑尊忠鄙奸,古代人也一样。作为达到“艺术真实”工具之一的演员来讲,无论演古代人和现代人,同样需要掌握真情实感的表演方法,以疯狂起来的激情来激励观众,使观众真正成为“傻子”,才是个好演员。

综上所述,今、古之间大致应是既相通、又相异。

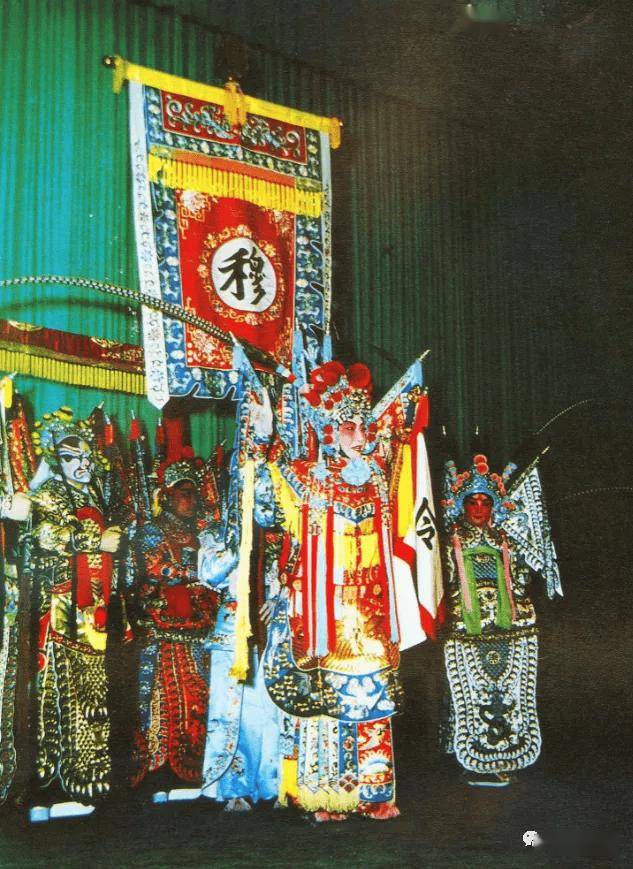

梅兰芳之《穆桂英挂帅》

相通者:一都是人,有人的本性在。二是在道德观念上有继承性;历史的伦理道德中有新有旧(不是全部)今天仍可继承发扬。三是文化传统的熏陶,形成审美意识的习惯性。

相异者:时代发展了,人的思想感情、观念、伦理、道德、审美意识等都要随着时代而发展变化。今人与古人在思考问题、判断是非等各方面都会有所不同,不能完全按照今人的思想感情和性态、见解去表现古人,那样会违反历史,同样失去历史的真实感。但又不能完全按照古人的模式去演,因为古人究竟是个什么样子?无法确切体验,只能大致揣摩,(通过阅读史料、文艺作品,大致可以了解古今的不同)。而戏是由今天的演员演给今天的观众来看。因此,必然,也是必须以今天的审美标准来衡量和处理具体的手段。如果你演美的就必须是今天认为美的,反之亦然。否则,观众不接受,演员也不好办。

如今已是八十年代,多种艺术形式均随着时代的前进而有了新奇的变化。连最含蓄、优美的芭蕾也产生了新的动势门类,出现了激情感奋的场面和强节奏的舞姿。话剧里加上了音乐、歌唱及偶尔出现的幻灯手法,电影形式更是日新月异,都在探索新的手段。都在追求新潮流,以适应八十年代观念的心理需求。

古装戏,既要保留它,就要发展它,不能固步自封。因为台底下坐的是八十年代的新观众、而不是一千年前的古人。所以,演古装戏,也要有新的形式,新的手段,新的处理。

请看黄梅戏演莎士比亚剧《无事生非》!用上了别具一格的“竖琴”式象征性布景。这些琴弦由透明的塑料圆条组成,一根根竖条斜侧在舞台的半面,当角色进入奇妙的感情波涛中时,内心斗争复杂,人物跳来跳去,跑过竖琴条时,顺便一拨,那竖琴根根颤动,象征着人的心理状态,似乎在说:“这爱情拨动着角色的心弦”一样一语双关、一景双意,多么巧妙、深邃而耐人寻味啊!连最爱挑剔的评论家也不得不说一声:“倒也别具一格!”以表示佩服!我想,为了使人物演得可信、真实,我们必须大胆地吸收地方戏“人人都有激情”的优点,把人物演活,这是完全应该做到的。实际上,凡是好演员基本上都已做到了。

黄梅戏《无事生非》

然而在流派形式的差别上及新旧观念的斗争中,保守的京剧界内部总是含沙射影地互相攻击;而斗争的焦点又往往是“因循守旧;不准革新”,但任何一个守旧者都不会自己承认自己的守旧,出于某种戒备心理,并不直述胸臆,而表现得似乎是“纯学术讨论”似的。由此而指出:“不要以现代人的思想去表达古代人的思想感情”这样一种似是而非的怪论,借以反对“满腔激情”内心充实的表演风格。

我则认为:艺术形象必须做到真实可信、独特新颖,诚挚深沉、含蓄蕴藏,才具有较高的审美价值,也才是我们应该追求的艺术境界。

(《戏剧评论》1988年5、6期合刊)

- 历史推荐 -