【孙先生私人珍藏】精品瓷器推荐———宋元时期 双系耳陶罐

参考价格:议价

藏品风格:宋元时期

藏品类别:瓷器

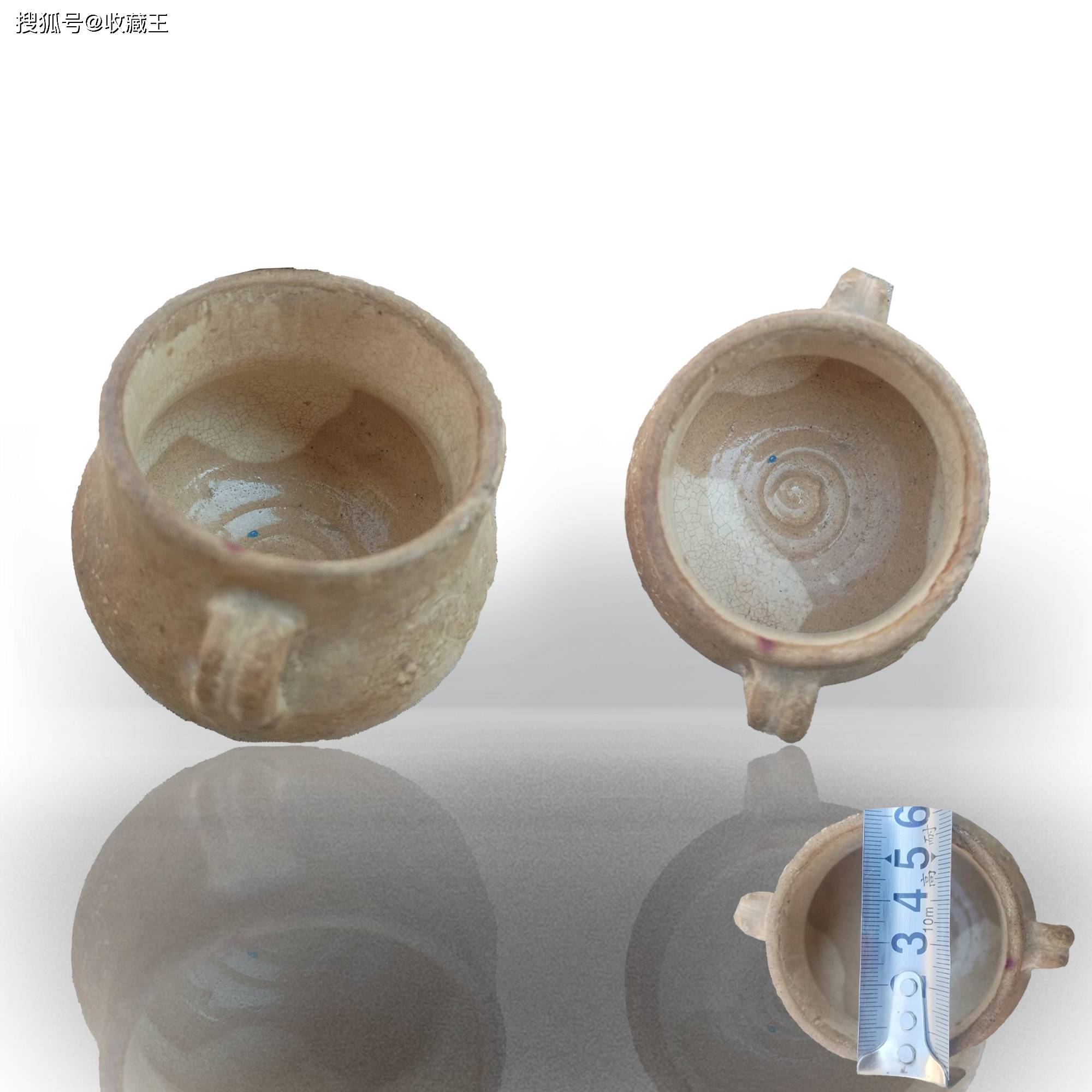

藏品规格:高8cm口径6cm

宋元双系耳陶罐:时光窑火里的生活容器

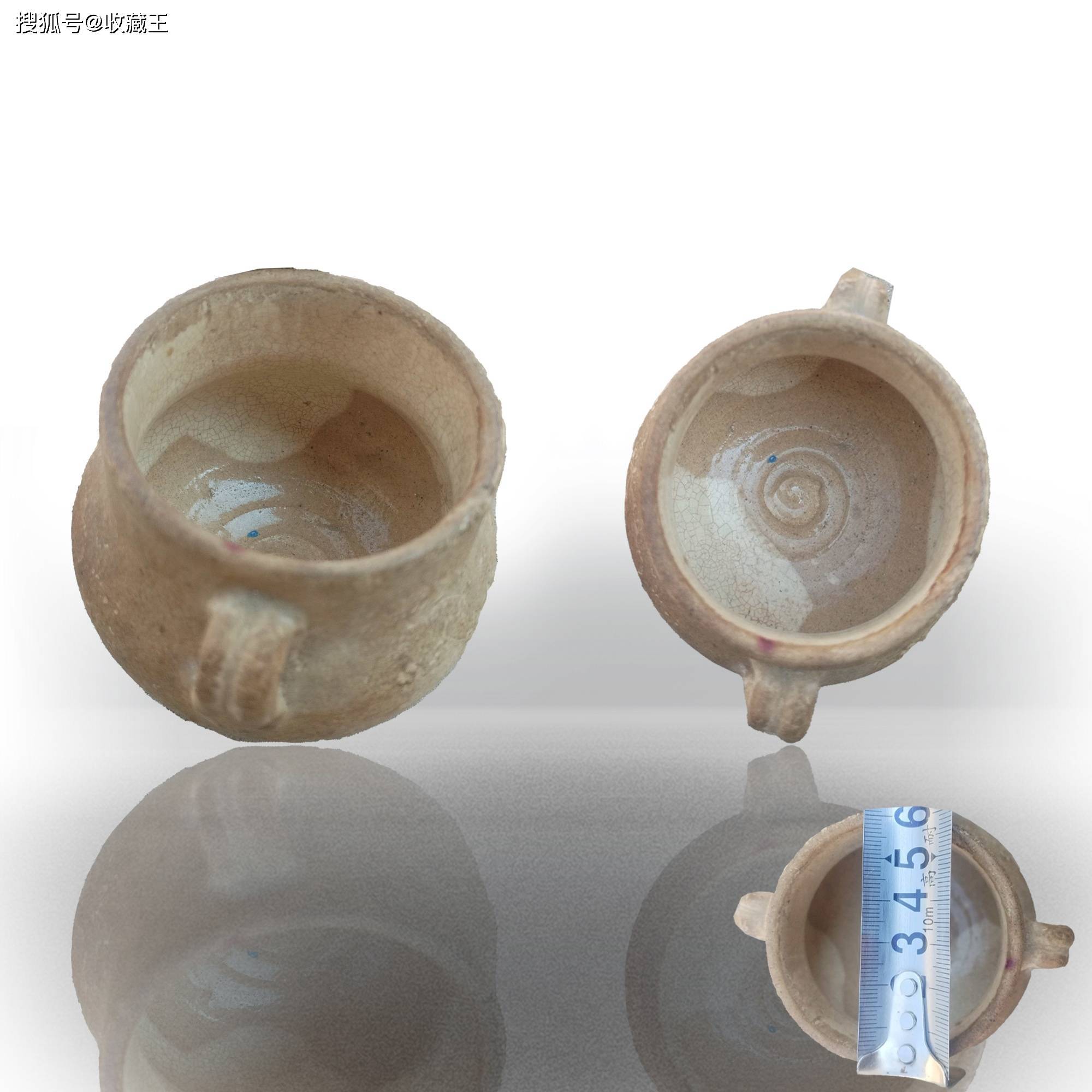

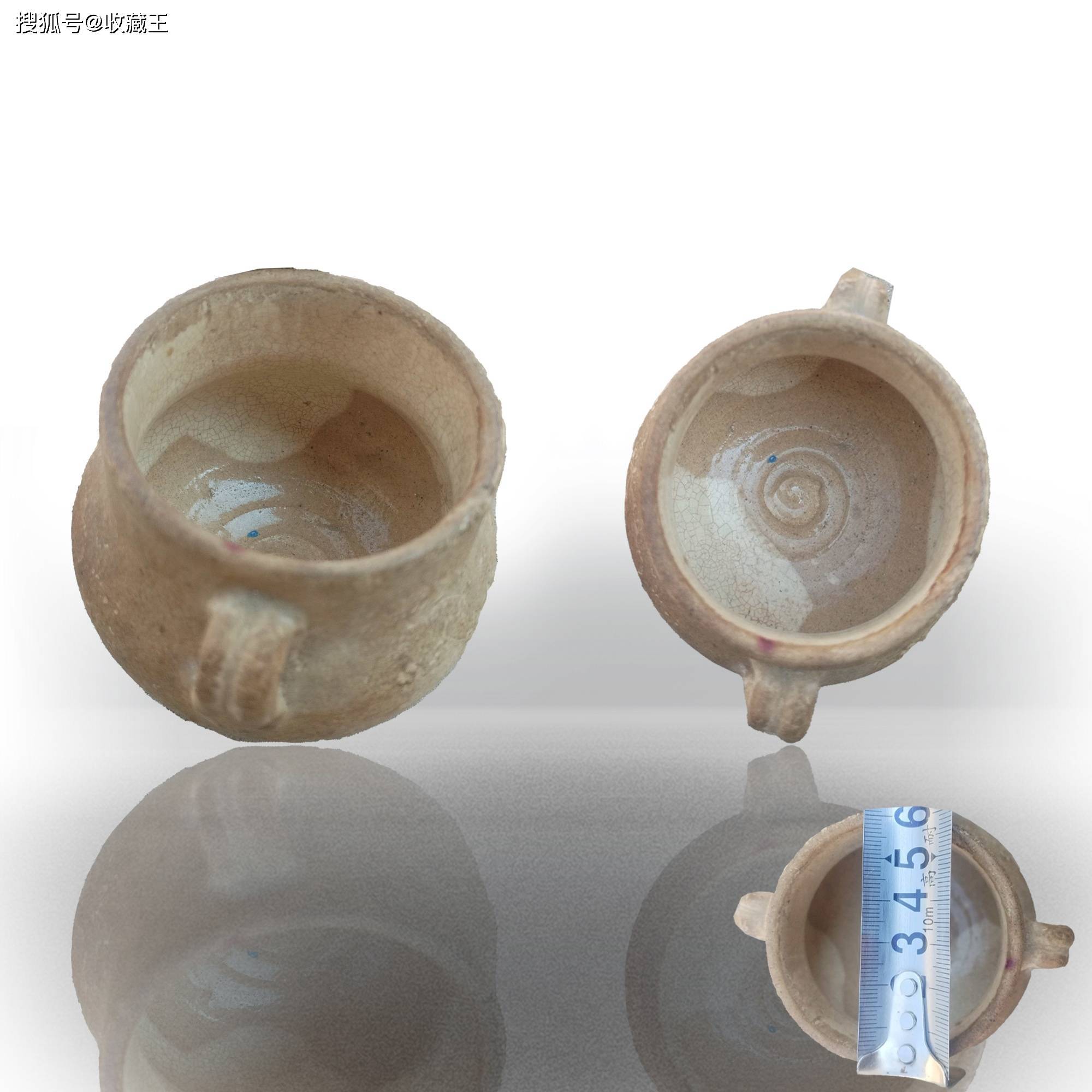

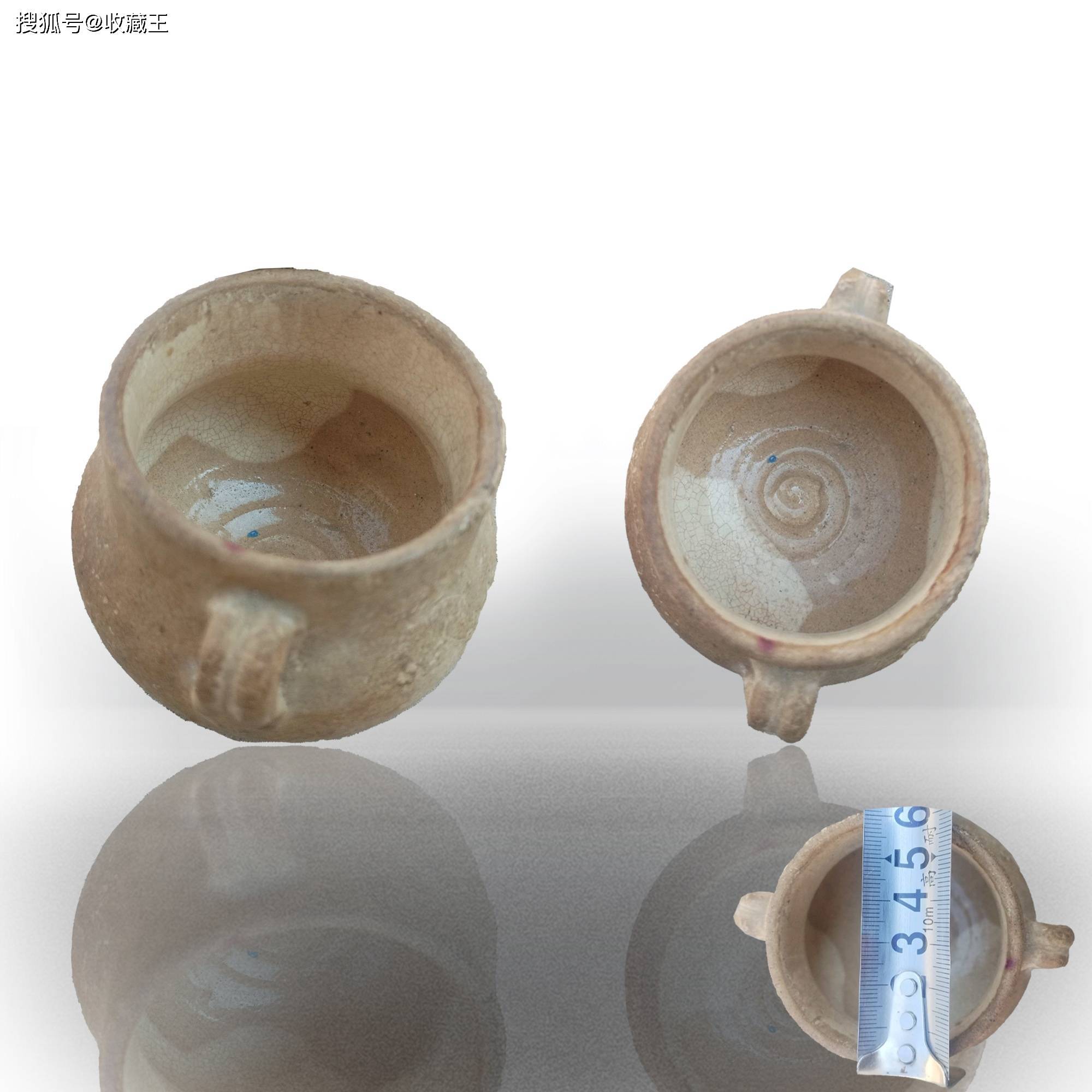

画面中,三只宋元风格的双系耳陶罐静静陈列:浅灰褐色的胎体泛着岁月摩挲的柔光,局部釉面斑驳如落雪,两侧对称的条形系耳敦实朴拙,内壁螺旋状的修坯痕清晰如年轮——这些看似朴素的陶制容器,曾盛满宋元百姓的烟火日常,更藏着一个时代的工艺智慧与生活哲学。

一、器型里的岁月密码

双系耳陶罐的“双系”设计,是古人对“实用至上”造物理念的精妙诠释。罐身两侧对称的条形凸起,可穿绳系带,既方便肩背手提,又能悬挂于灶间墙隅,让有限的空间生出更多收纳可能。考古发现的宋元双系罐,口径多在10-15厘米之间,腹径略宽于口径,小圈足或平底,整体造型如饱满的“束腰圆筒”,既保证了容积,又便于堆叠码放。

图片中的陶罐虽尺寸小巧,却完整保留了典型特征:直口微敞,圆肩收腹,系耳与罐身衔接自然,胎体厚重坚实。这种“小器大样”的设计,暗示它可能是当时文房或闺阁中盛放笔墨、胭脂的“雅器”,也可能是药铺里分装药材的“掌中罐”,从侧面印证了双系罐用途的多元性——上至官宦宅邸,下至市井商铺,都能见到它们的身影。

二、工艺里的匠心温度

宋元双系罐的制作工艺,是对“材美工巧”传统的生动实践。胎土多选用当地富含铁元素的黏土,经淘洗、陈腐、揉泥后,以轮制成型:工匠需在飞速旋转的轮盘上,用手捏拍、竹刀刮削,将柔软的泥团塑成规整的罐身;待半干时,以泥条贴塑出系耳,再用手指按压接口处,让二者浑然一体;最后施薄釉入窑,经800-1000℃的氧化焰烧制,胎土中的铁元素与釉料中的金属氧化物在窑火中化学反应,形成浅褐、灰黄等质朴釉色。

这种“简而不陋”的工艺在细节处尤为动人:内壁的螺旋纹是轮修时留下的痕迹,每一道曲线都记录着工匠手掌的力度与节奏;系耳的厚薄、罐口的圆度、腹部的弧度,都需凭经验把控,差之毫厘便会影响器物的实用性。正如聊城金代黑釉双系罐那样,即便不施华丽纹饰,仅靠胎釉的质感与器型的比例,便能成就“大巧若拙”的审美意境。

三、烟火里的社会图景

双系耳陶罐是宋元社会“农商并举”的鲜活注脚。在乡村,它是农夫腰间的“粮袋”——可装稻种、杂粮,随耕犁往返于田埂;在城镇,它是商铺里的“货罐”——盛放盐茶、糖酱,见证市井叫卖的喧嚣;在官衙,它或许是文书案头的“笔海”——插放毛笔、卷轴,陪伴文人批阅公文的深夜。2018年南华路考古发掘中,与双系陶罐一同出土的还有陶鼓、瓷枕、灶台等生活器物,它们共同还原了一幅“陶罐盛五谷,炊烟绕屋檐”的宋代市井生活图景。

值得关注的是,宋元双系罐的“系”数量与地域风格暗藏玄机:北方磁州窑产品胎体厚重,系耳多为粗壮的“牛鼻形”;南方窑口则器形秀巧,系耳偏纤细;元代龙泉窑的双系罐更因釉色青翠、胎质细腻,成为外销瓷中的“明星”,海捞考古中常能见到它们的残片。这种地域差异,恰似一部“陶瓷版的宋元交通史”,见证着货物往来与文化交融。

四、时光里的文明回响

如今,当我们凝视这些双系耳陶罐,仿佛能听见宋元窑场的窑火噼啪,看见挑夫肩头陶罐里谷物的晃动,触到市井妇人擦拭罐口时留下的温度。它们虽没有青花的艳丽、汝瓷的名贵,却以最本真的姿态,承载了一个时代的生活气息:是农夫对丰收的期盼,是商贩对利润的热望,是文人对简朴的推崇,更是整个社会“务实求进”的精神缩影。

从新石器时代的粗陶双系罐,到宋元的精致陶制器,再到今天博物馆里的静默陈列,双系耳陶罐的演变史,正是中华文明“日用即道”的最佳诠释——那些看似平凡的生活器物,实则是文明传承的“活态载体”,在岁月淘洗中愈发显出朴素而坚韧的生命力。当我们在图片中与这对双系耳陶罐相遇,不妨放慢脚步,听听它们从宋元传来的、关于“生活与生存”的古老絮语。

综上所述,不仅具有极高的历史和收藏价值,还展现了宋元代时期的文化特色和艺术魅力。上述藏品为孙先生人亲自实物拍摄,像这样的老物件均是不可再生之物,收藏一件少一件,如今大多情况下已被占有,而且也只有在高端拍卖会上偶尔能见到它的身影,且升值空间极大、市场价值也十分可观,如果有缘相见,也算是一种奇缘了。