新书推荐 | 安史之乱:历史、宣传与神话

安史之乱:历史、宣传与神话

本书详细讲述了安史之乱的叛乱缘起、唐燕双方的作战计划和早期战事,继而系统分梳了唐燕两政权反复争夺关中和唐军收复洛阳的战事,及其背后的政治博弈、财政重组。最后将叙述重点聚焦于安史之乱后期的军事、政治活动。本书的写作并不仅仅是介绍安史之乱的来龙去脉,更重要的是重新将历史记忆的问题放置于历史书写的前台。本书指出,伴随着时间的流逝和后世史官对史料的选择,安史之乱中各方宣传的很大一部分内容,由于比起历史的本来面目更符合大众趣味,于是就如此流传下来,逐渐深入人心。

安史之乱是中国历史上最重要的事件之一。但正如李碧妍女史在本书序言中所说,如此重要的事件,我们很难“就这一事件的背景、原因、经过、意义寻找一部详细而专业的学术专著”。当我们退而求其次,去看专业学者或非科班作者所写的相关通俗历史读物时,也不难发现市面上几乎所有这类读物,“充其量不过是《资治通鉴》的通俗版,整体叙事框架、内容细节,甚至认识判断,几乎不脱《资治通鉴》窠臼。除了一次次地加深我对《资治通鉴》和司马光的崇拜之情外,似乎没有其他作用”。

近年来描绘安史之乱的作品中,个人最喜欢的是张明扬的《弃长安:安史之乱前后的内廷、诗人、政争与叛乱》。这本书灵活运用了《冰与火之歌》的第一人称视角(POV)代入式写法,描绘了安史之乱若干个关键时刻的人物,行文之间还穿插引入介绍了许多学术界的新观点,加之他优秀的文笔,《弃长安》对一般读者来说,可谓是一部深入浅出、颇有新意的普及性佳作。但正如明扬在《弃长安》后记所言,“我不想写一本安史之乱的简史,这不仅超越了我的学力,并且瞬间让我没有了写作激情”,这是一本很好的安史之乱入门读物,却不足以帮我们了解这一历史事件的完整始末。

如何完整地写好安史之乱这个历史事件?这个问题许多年来一直萦绕在我脑海里。国内外优秀学者的研究为我们积累了足够多的素材,这本书的整体架构也在对各类素材的选择和整理中初步成型。后来,我看到好友胡可奇基于张国刚教授的专著《唐代藩镇研究》和李锦绣教授《唐代财政史稿》等研究,对安史之乱主要事件中一些人物行为动机进行的再解读,感觉颇为认同,便决定同他合作完成这本书的写作。

我写作这本书的目标是,一方面要博采众长,另一方面要有自己原创的核心内容。除了堪称本书基石的《唐代藩镇研究》《唐代财政史稿》两书外,李碧妍女史的著作《危机与重构:唐帝国及其地方诸侯》和仇鹿鸣教授的《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》都对写作思路颇有裨益。荣新江、王小甫两位教授从种族、文化和宗教方面对叛乱阵营的深入探究,任士英教授对玄宗肃宗之际中枢政局的解读,宋杰教授对河阳三城为代表的地理因素在安史之乱中作用的分析,孙英刚教授对中唐时代谶纬学的研究,以及其他诸多学者对许多相关细节的解读,都从不同的视角极大加深了我们的见解。巴菲尔德、蒲立本(Edwin G. Pulleyblank)、杜希德(Denis Twitchett)等国外专家的相关研究著作,也有许多独到的分析,为本书提供了一些额外的素材。

国内外这些学界翘楚的研究成果都极有价值,但在具体的事件分析中却往往没有得到有效利用。譬如安史之乱期间一些军队哗变的事件,史书往往会责怪军事主官克扣军饷,但结合相关的财政史研究结论却能看出,朝廷在这一阶段时常陷入没钱的窘境,那么军饷缺乏显然主要是因为财政危机,而不是主官的个人品德问题。再如唐廷曾几次强迫军队出战导致失败,史书通常将此归咎于皇帝受到奸臣或宦官蒙蔽。安史之乱前后财政、后勤、兵制等相关数据几乎是中国近代以来所有战争中资料最充裕的,《通典》《太白阴经》《唐六典》《册府元龟》等史料对这一时期的财政细节和军事后勤体系有着相当完备的记录,我们可以通过详细算账的方式,结合李锦绣、吴丽娱等学者的研究成果,对一些战略决策背后的财政、后勤因素进行更现代化的还原,进而得到有别于《通鉴》论调的新解读。

安史之乱的历史本质上是一部战争史,其核心事件是由许多场战役组成的一次战争。在古代战争史研究方面,国内学术界虽然有以宋杰教授为代表的优秀学者,但相比欧美学术界还原古希腊、古罗马时代经典战役的深度和广度而言,可谓差距巨大。要在这方面取得突破,不仅需要对古代战争的模式有深刻的理解,还需要吸收国际学界研究古代战争百年来的新范式、思路和成果。本书写作中借鉴了约翰内斯·克罗迈耶(Johannes Kromayer)、N. G. L.哈蒙德(N. G. L. Hammond)、保罗·约翰斯顿(Paul Johstono)等欧美古典军事史专家的古代战争解构方式,以菲利普·马蒂塞克(Philip Matyszak)和阿德里安·戈兹沃西(Adrian Goldsworthy)等古典学大家深度写作通俗历史读物的方法,重写安史之乱前后的事件。

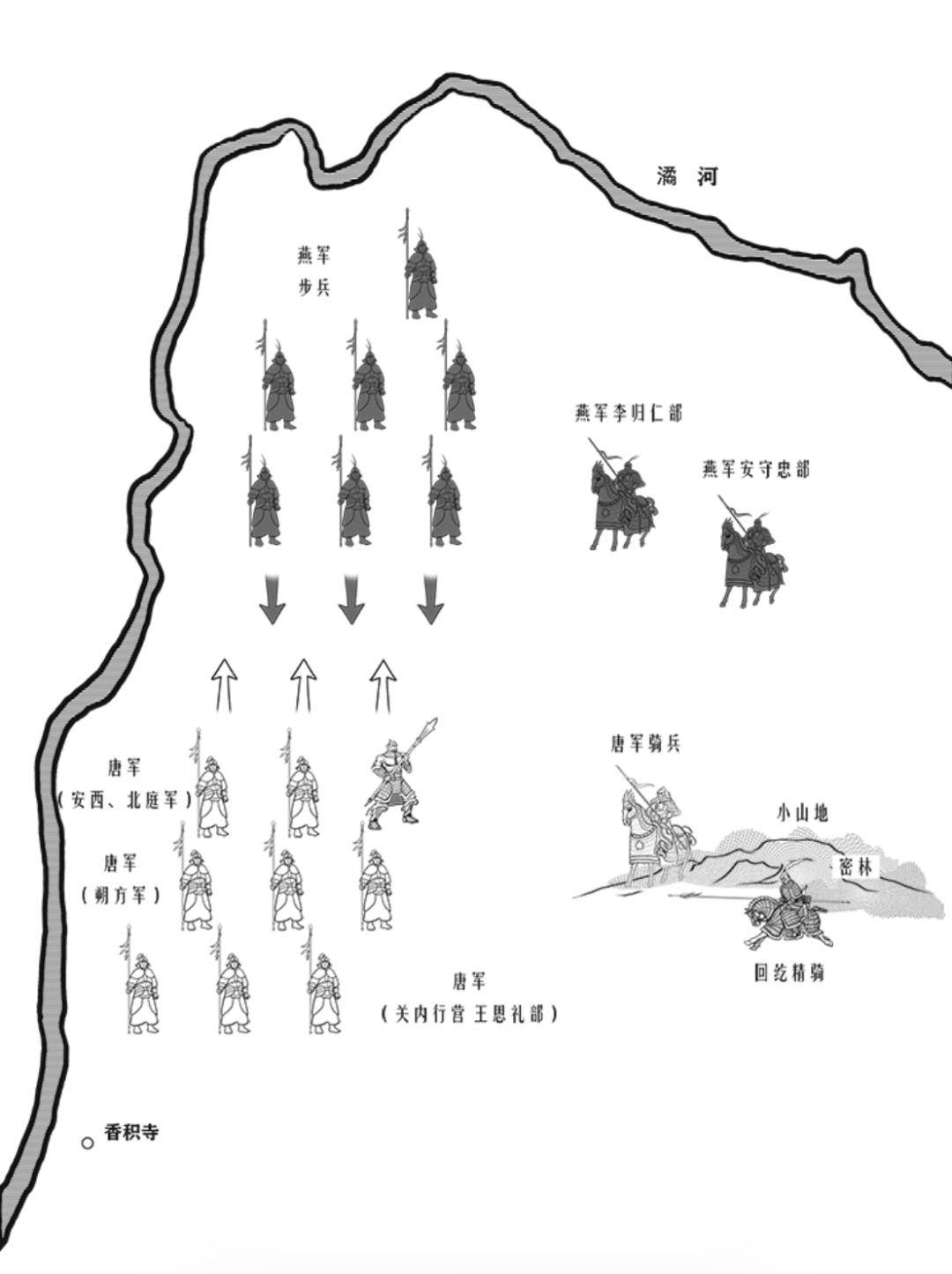

香积寺之战战场布阵图

叙写中国古代战争的常见模式,往往是以翻译《通鉴》为代表的古代史料为主,辅以一定的文学描写。这些古代史料对战役的记载,往往既有军方一手战报和公告(如“露布”),也有亲历者和同时代人的回忆与记述。这些当然能提供许多战役的细节和有效数据,但在兵力、布阵和整体交战过程等方面,往往是一笔糊涂账,甚至不同口径间相互矛盾。我国古代主要的史书载体都是纪传体断代史,其一大特点就是传主事迹里通常只写好事,而且往往倾向选取的材料多为溢美之词,对传主的事迹时常有所夸大。对此就需要舍弃一些明显言过其实的口径,尽可能摘取有效信息,进行更真实且符合战争逻辑的战场还原。

如嘉山之战中,《通鉴》和新旧唐书的《郭子仪传》都宣称唐军斩杀四万敌军,这个数据大约来自唐军原始战报。但这意味着史思明部近五万人的军队基本被全歼,与此后史思明虽然被迫退守,但主力仍在的状态显然不符。《旧唐书·李光弼传》中,有一个更符合军事逻辑的口径:唐军此战的战绩是“斩首万计,生擒四千”。由于李光弼在此战中是配角,自吹的动机大减,这里的记录反而更为可信:叛军被斩杀一万多人,生擒四五千人,加上其他损失的总伤亡应该超过两万人,大约损失了总兵力的一半。

地形对战役胜负的影响也在此书中得到了更多的重视,如嘉山之战中郭子仪用丘陵和小城抵消燕军骑兵优势,灵宝之战中燕军对秦函谷关旧址附近山路的有效依托,清渠之战中安守忠对人工河的完美利用,香积寺和新店两次大战双方交换地形,战役结果却全然不同,这些都是值得探讨的战例。为了更好地帮助大家了解战役中战场的细节,我们还基于今日卫星地图和相关地理变化的考证,邀请专人对本书中涉及的主要战役手工绘制了战场局势组图。

本书希望从浩如烟海的原始资料中摈弃当时廉价的政治宣传,尽最大可能还原唐政府和叛军所建立的燕政权的军政状况,以及每个看似合理或者不合理的决策背后的考量。总的来说,用现代国际学界对古代战争的研究范式来重新解读安史之乱中的主要战役,通过详细分析财政、后勤细节来重新解读一些关键性决策,堪称本书最重要的原创内容和两大特点。

唯一让我和出版方颇感遗憾的是,即使在删除了唐蕃战争等支线、尽可能精简文本,把实际文本字数从最初的42.6万字删减到35.5万字后,全书的整体篇幅仍然较长,再叠加审核、图片等环节的计划外成本以及印刷成本的持续上涨,使得这本书的定价略微超出了预期。我们只能尽可能保证,让更多购买此书的读者在读完本书后感到物有所值。

从构思这个选题到见书这三年多时间,有太多值得感谢的师友。首先要感谢家人对我写作的支持。感谢胡可奇与我通力合作,一并完成了这份稿件;感谢许汉卿为这本书完成了高质量的配图,这些图片对战略形势和战役细节的阐述至关重要;感谢李碧妍女史因为对样章的认可,而爽快答应为本书作序,当时我因为《危机与重构》对她仰慕已久,但刚联系上她时,我们还只是素昧平生的陌生人;感谢陆大鹏为我介绍出版方;感谢董风云对最早样稿提出的诸多中肯意见;感谢以何晓涛副总编辑和章颖莹编辑为代表的世纪文景编辑团队对稿件文字的细致打磨;感谢孙英刚教授和许超雄博士作为审稿专家对本书提出的修改意见,他们长达大半年的高标准审核确保了本书在观点突破之余,在整体内容和论证过程方面具备足够的严谨性;感谢周思成、李硕就本书军事细节展开的交流;感谢所有在成书过程中为我写作思路提供帮助的师友;感谢所有关注本书进度的朋友。

交稿后,我在历史探索和写作之路上继续前行,用与本书相近的写作思路和范式创作了《逐鹿:神话与寓言背后的秦亡汉兴》,并邀请到我在历史写作领域的偶像李开元老师作序,他的大作《秦谜:重新发现秦始皇》当初直接激励我走上了历史写作道路;另外,我还完成了《征服与重构:从希腊化世界到东部罗马》一书,这本书未来将与菲利普·马蒂塞克和阿德里安·戈兹沃西这些我仰慕已久的大家作品同台竞技。对我而言,比这几本书更为重要的是,我的女儿攸攸赶在我40周岁生日之前几天呱呱坠地。希望她成年时,我的这几本书还会被世人记得,仍然能荣耀我和她的名字。

张诗坪

2024年12月3日

(本文摘自《安史之乱:历史、宣传与神话》后记,张诗坪撰)

安史之乱:历史、宣传与神话

张诗坪 胡可奇 著

世纪文景|上海人民出版社

2025.8

☆以40幅战略示意图、战役组图,细绘决战全貌,深度复盘唐燕两军激烈交锋

☆由财政、粮食、后勤分析,解构军政博弈,勘破历史大棋局中的对弈迷阵

☆李碧妍作序,马伯庸、罗振宇、李硕、陆大鹏、刘勃力荐