乐山艺术实验中学暑期社会实践作业引争议 教育局回应:旨在锻炼能力,未作强制要求

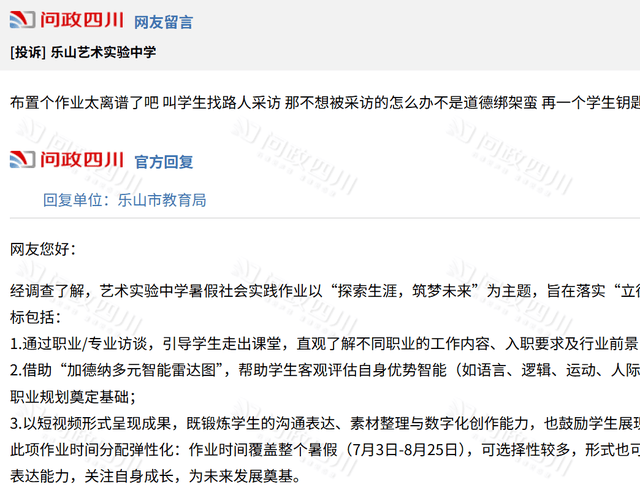

近日,有网友向四川省网上群众工作平台反映:乐山艺术实验中学布置的一项暑期社会实践作业“要求学生对路人进行采访”,存在“道德绑架”之嫌,并质疑若学生无法完成是否会受到处罚,引发社会关注。

8月29日,乐山市教育局对此事作出公开回应。据介绍,该项作业是学校以“探索生涯,筑梦未来”为主题的暑期社会实践内容,旨在落实“立德树人”根本任务,加强对初中生的生涯规划启蒙和社会适应能力培养。作业目标包括引导学生通过职业访谈直观了解各类职业信息,借助“加德纳多元智能雷达图”进行自我优势评估,并通过制作短视频锻炼沟通表达和数字化创作能力。

乐山市教育局在回复中强调,该实践作业时间安排覆盖整个暑假(7月3日至8月25日),学生具有较多可选择性和多样的完成形式。教育部门明确表示,作业并未强制要求每个学生必须完成,其初衷是鼓励学生主动探索、锻炼综合能力,为未来学业和职业规划奠定基础,不存在处罚未完成作业学生的情况。

这一回应解释了作业的设计意图与弹性实施方式,试图消解公众对“强制采访”和“道德绑架”的担忧,强调教育活动注重体验和成长而非硬性考核。□ 羊波 整理 (资深省级媒体人)

總編·時間 | “街头采访作业”争议:教育创新别忘“边界感”

乐山艺术实验中学一项要求学生采访路人的作业,意外掀起舆论风波。网友怒斥“道德绑架”,教育局急忙澄清“非强制”。这场争议背后,实则是教育创新与社会边界的一次碰撞。

校方初衷可嘉——打破象牙塔,锻炼学生沟通与探索能力。但将陌生人变为“教学资源”时,是否忽略了公众的“拒绝权”?许多人对街头采访避之不及,强行将学生推入可能被屡屡拒绝的境地,究竟是锻炼还是折磨?

好的教育设计,需兼具体验感与边界意识。若能在任务中提供更多元的选择(如允许采访亲友),或提前教授沟通技巧与面对拒绝的心态,或许就能避免“好心办坏事”的尴尬。创新不是蛮干,走出教室的第一步,更要走得体面、走得巧妙。

本网成都8月31日电

责任编辑:童铃