书法的时代悲哀

当今社会科技发达,人们富足,自媒体的盛行更是助推了人们获知世界的能力,也给了很多人表达自我意愿的机会。然而这样的环境似乎也是一把双刃剑,在帮助书法家推广书法的同时,也让一些书法争议脱离艺术本质,演变成一种社会情绪。

书法,这门深植于华夏文明肌理的传统艺术,在这片喧嚣的沃土之下,却悄然滋生着一种深刻的时代悖论——技术在弥合距离的同时,也在精神领域划开了难以丈量的鸿沟;表达的自由在赋予个体权力的同时,也可能助推非理性情绪的肆虐。

书法艺术,便在这样一种矛盾的环境中,经受着双重夹击:它既被广泛传播,又被粗暴审判;既被交口称赞,又被全盘否定。

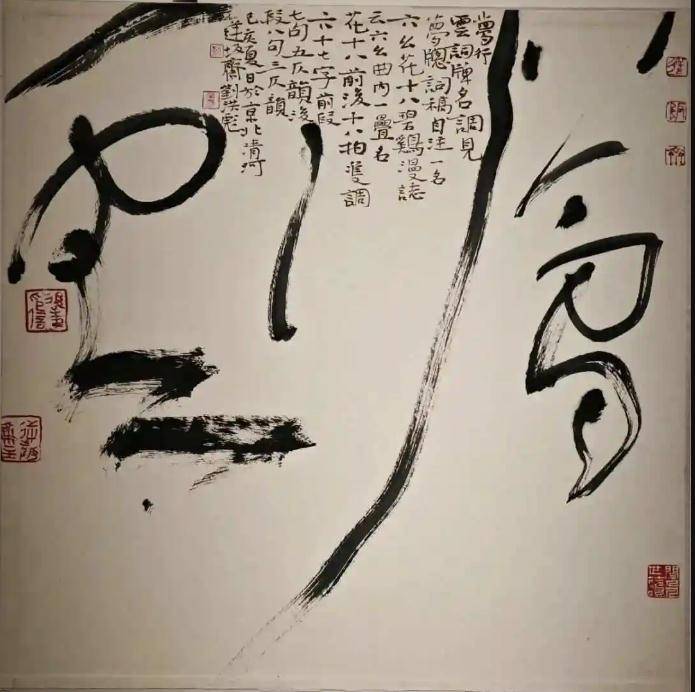

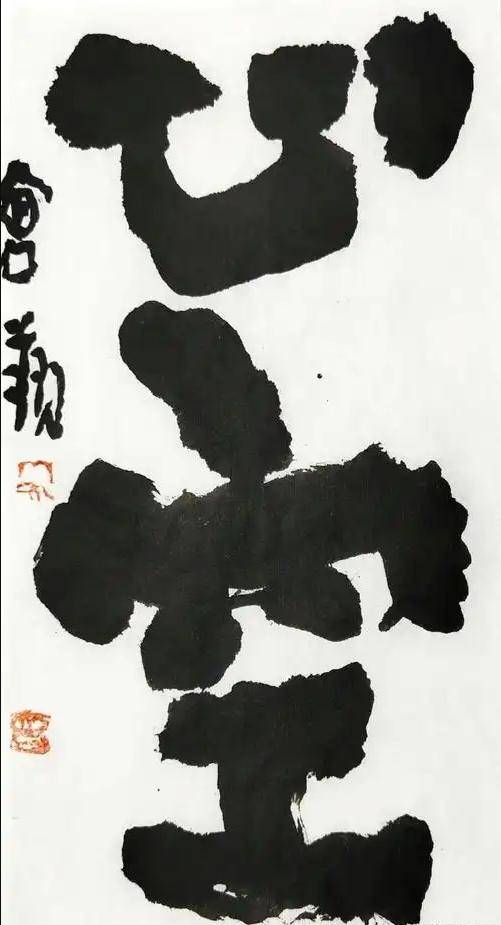

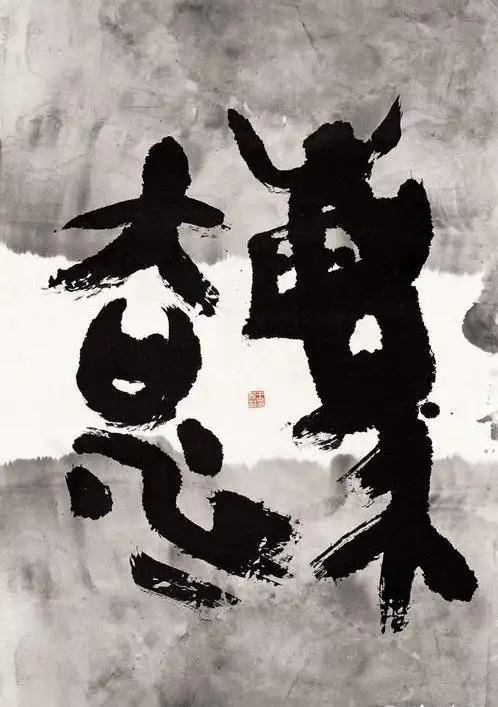

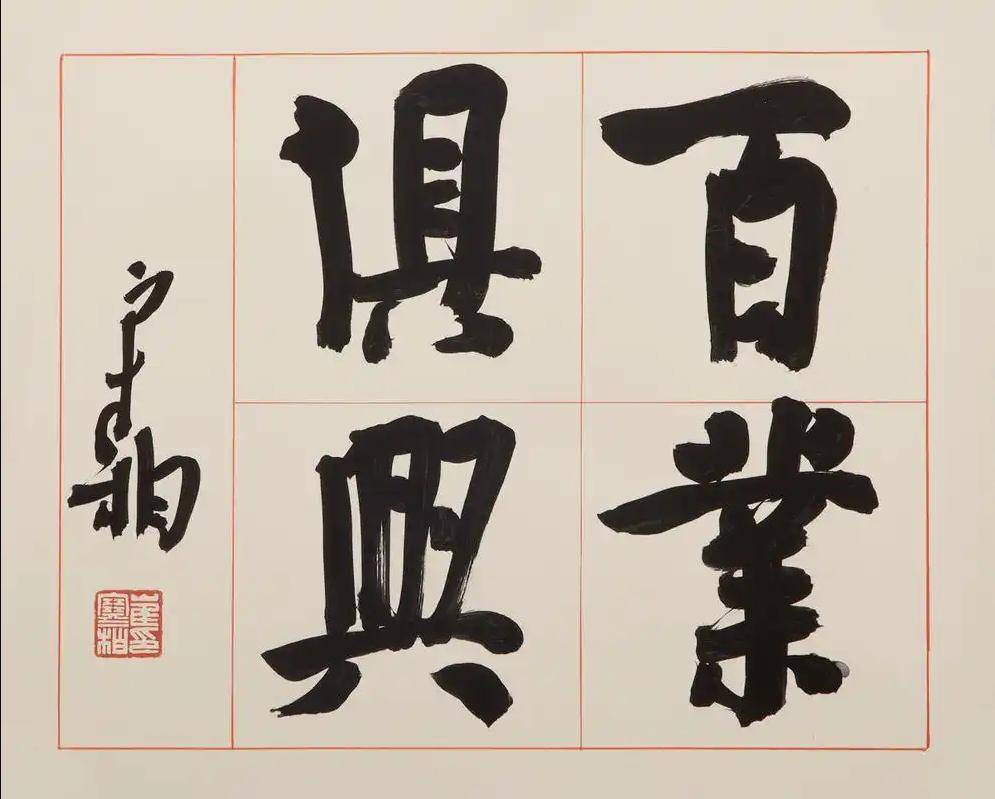

“丑书”已经成为当今书坛最具争议的话题,这一标签也已远远超脱了艺术评价的范畴,膨胀为一种不容置疑的道德指控与情绪宣泄。

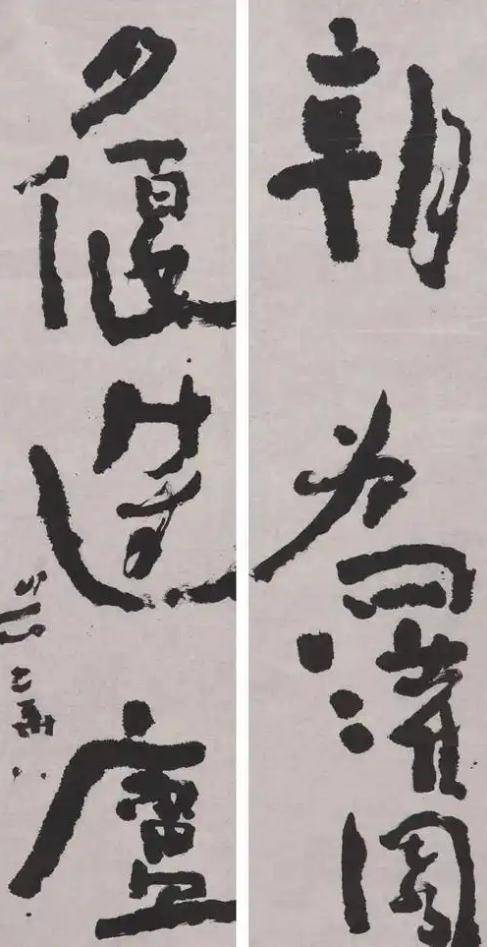

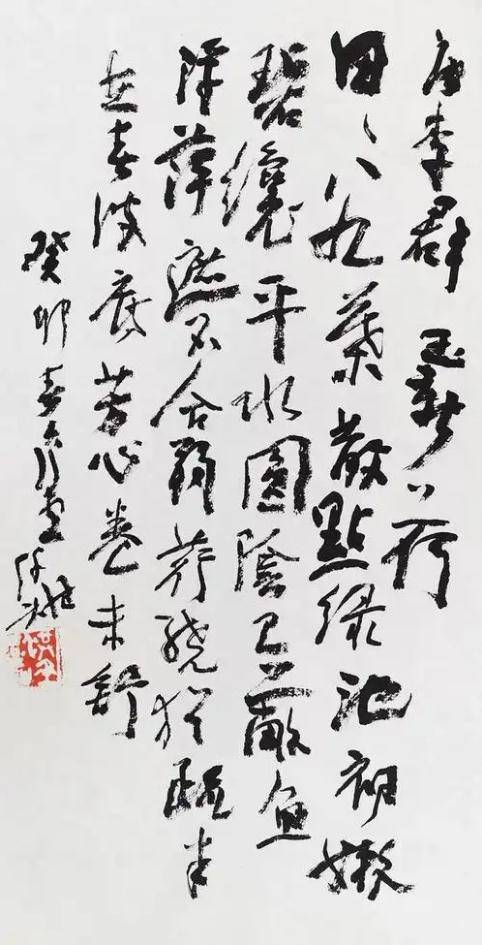

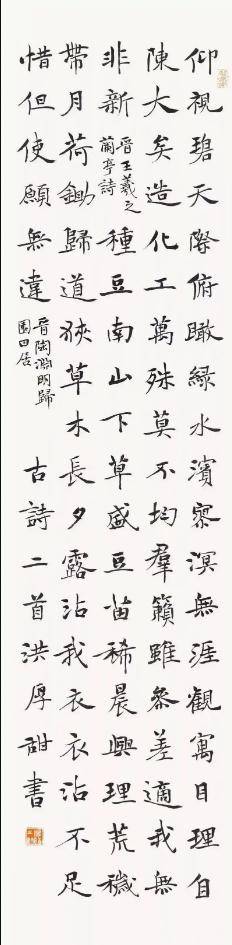

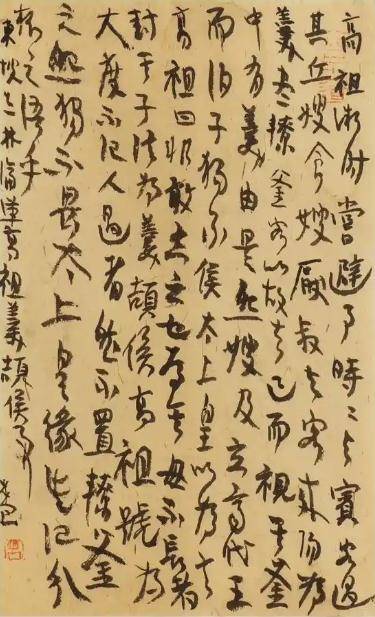

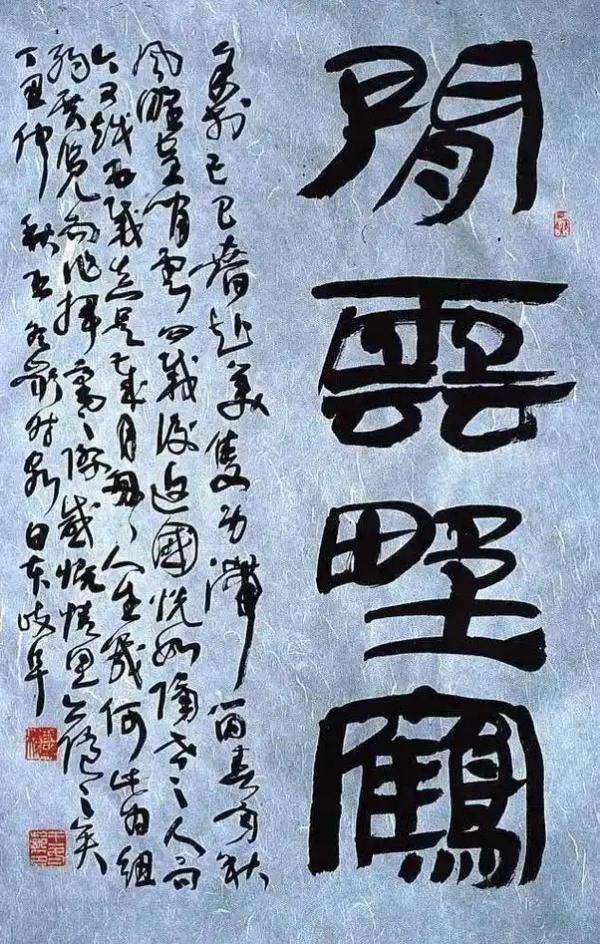

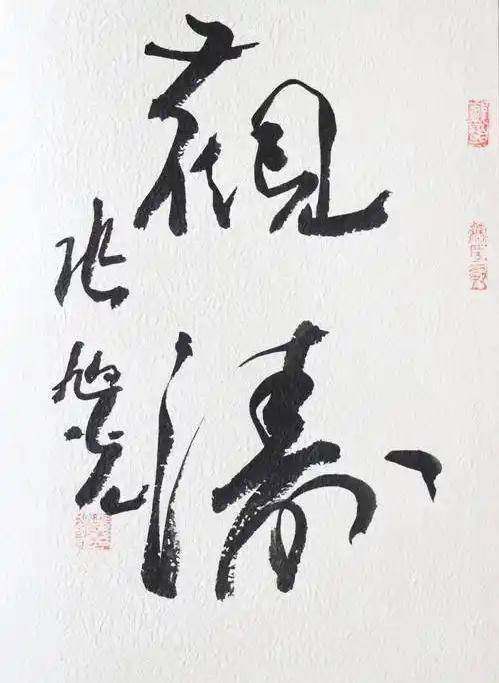

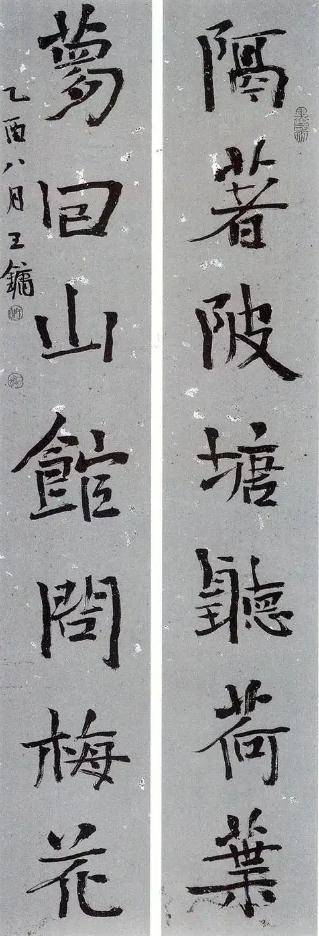

诸多享有盛誉、功力深厚的书家,其探索性与个人风格鲜明的作品,在社交媒体碎片化的传播与快餐式解读中,被轻易地冠以“丑书”之名。

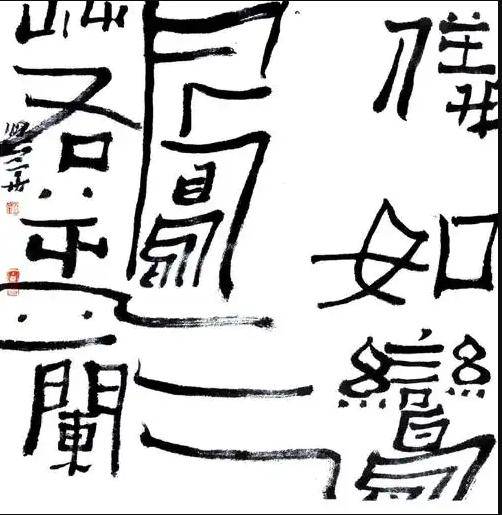

更堪忧虑者,这种指责并非建立在深入专业分析或历史脉络梳理之上,而是演变为一种简单的、口号式的贬斥,进而推导出“今不如昔”、“书坛全面堕落”的负面结论。

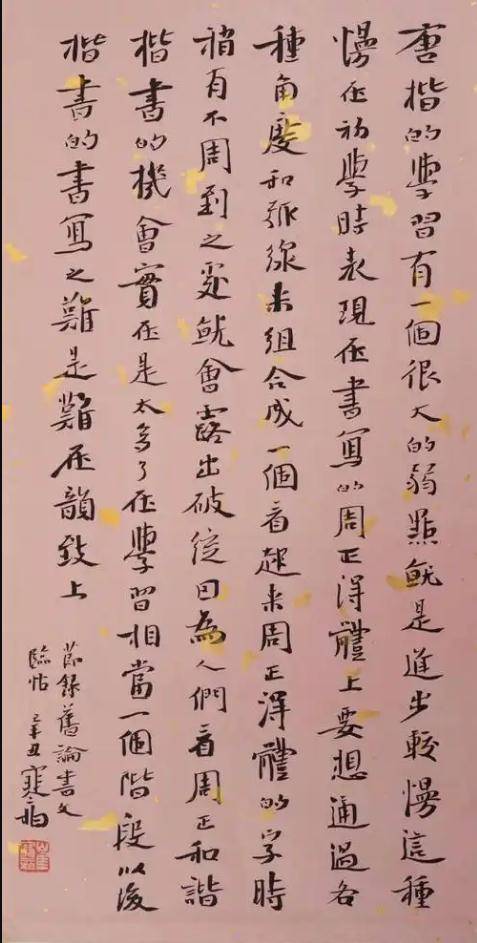

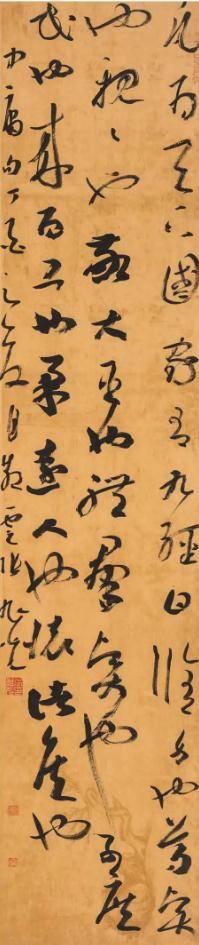

当深度的艺术探讨被肤浅的标签所取代,当艰苦的技法锤炼被瞬间的情绪宣泄所淹没,书法艺术的本体——那关乎笔法、墨法、章法的千载积淀与个性才情——便在众声喧哗中黯然失色。

这种泛道德化的批判浪潮,其危害深远而具体。首当其冲的,是书法艺术生态的健康与多样性。当每一位有志于创新的书家都可能面临“丑书”帽子的无情打压,当任何一种偏离大众熟悉风格的探索都可能招致铺天盖地的网络暴力,其结果必然是创造力的畏缩与同质化风险的加剧。

艺术评价的本意在于砥砺精进,然而当批评异化为负面情绪发泄,它便失去了建设的意义,沦为纯粹的破坏。

更为深层的是,这种思潮极大地混淆了公众的审美判断。它诱导人们放弃深入的品味与独立的思考,转而依赖简单的二元标签去认知复杂的艺术现象。

长此以往,公众的审美感知力恐将趋于惰性与扁平化,最终损害的将是整个社会的人文素养与文化创造力。

然而,历史的筛子终究是无情的,它终将滤去时代的喧嚣与偏见,留下那些真正具有精神重量与艺术价值的作品。当下的舆情纷扰,固然喧嚣刺耳,却未必能左右后世对这一时期书法成就的公正评判。

真正的悲哀之处,或许并不在于后人对我们时代书法“成就”的低估,而在于他们回顾这段历史时,首先映入眼帘的将是那一片“乱”象——那种由非艺术因素激烈搅动、理性对话缺失所导致的混乱局面。

书法的命运从未像今天这样,既被时代科技高高托起,又被时代情绪深深困扰。其“悲哀”在于,它在一个本应最为彰显其活力的时代,部分地迷失于自身所带来的喧哗与骚动之中。