巩县石窟的神韵藏在这场摄影艺术展里

河南日报客户端记者 康亚飞 实习生 付燕妮

晨光漫入石窟,佛像抬眸似接朝露;午阳直射,佛像垂手似承暖意;夕阳斜切,佛像侧首似送余晖……光影流转间,石窟佛像尽显遗韵万千。

习近平总书记在河南洛阳龙门石窟考察时强调:“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。”

如今,一场以石窟为主题的展览,正以影像为桥梁,践行着这份嘱托。

8月25日,“丝绸之路·黄河:巩县石窟”摄影艺术展在郑州博物馆开幕。展览共展出120余幅摄影作品,通过光影效果,生动呈现了巩县石窟的艺术价值与历史底蕴,让观众能够真切感受到其独特的文化魅力。

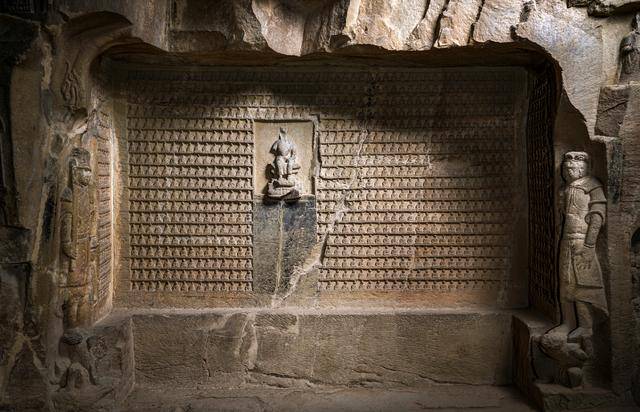

礼佛图 张欣伟 摄影

巩县石窟位于河南省巩义市东北9千米的大力山南麓。建于北魏熙平二年(517年),东魏、西魏、北齐、隋、唐、宋各代相继凿窟造像,形成石窟群。有洞窟5个、千佛龛1个、摩崖造像3尊、摩崖造像龛225个、碑刻题记256方、佛像7743尊。

虽不及四大名窟声名远扬,但巩县石窟却以它沉静而坚韧的方式,守护着一处国内仅存的珍宝——“帝后礼佛图”。

成都市摄影艺术家协会副主席袁蓉荪在接受采访时说:“很多人可能还不知道,这座石窟里藏着我国现存唯一的‘帝后礼佛图’,它的历史与艺术价值,绝对不输任何一座知名石窟。”正是这份独特,吸引了一批又一批的摄影人走近它、记录它、传播它。

飞天(五窟藻井局部) 王向阳 摄影

五窟外壁千佛龛 邵保华 摄影

河南省摄影家协会会员、巩县石窟摄影展重点作者王向阳,就是其中之一。他从2023年起,带领一支平均年龄超过55岁的摄影团队,一次次走进巩县石窟。两年时间里,他们反复构思、等待光线、调整角度,按下了超过五万次快门。

“有时候为了捕捉一束恰到好处的自然光,我们要从清晨守到日落。”王向阳说,正是这种近乎执着的坚持,让这批摄影作品不仅清晰还原了石窟造像的细节,更传递出时间沉淀下的宁静与庄严。

用镜头“摹画”石窟,既是一场光与影的致敬,也是一次人与历史的对话。

中国摄影家协会副主席刘鲁豫认为,这次展览至少实现了三层意义:首先是让更多人直观感受到巩县石窟的艺术价值;其次,这些高质量的图像也为学术研究提供了宝贵的一手资料;最后,通过影像的传播,一段容易被忽略的文化记忆被重新激活,走入大众视野。“它让石窟艺术以一种亲切、生动的方式走进了普通人的生活。”

石窟之美从不是张扬的,它没有喧哗的表达,却让每一尊佛、每一幅图、每一刻光的流动,都变成可以久久回味的故事。

11月18日前,不妨抽个时间,去郑州博物馆里走一走——在那里,光影中的巩县石窟正静静等着与你相见。