湖南农业大学青年调研道州调子戏 科技为古老艺术穿上新外衣

创始人

2025-08-25 16:01:33

0次

中新网湖南新闻8月25日电 (鲁灵均 吴连东)近日,湖南农业大学遗韵青弘团队再赴湖南道县,深入探寻省级非遗代表性项目道州调子戏的传承与发展。

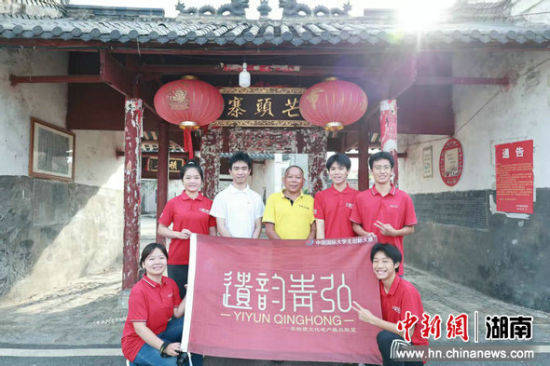

团队合影。

通过查阅博物馆史料、向代表性传承人学习唱腔,该团队持续以青春和科技为古老非遗注入新活力。

“这戏啊!唱的是柴米油盐,演的是家长里短,是咱老百姓自己的戏。”道州调子戏省级代表性传承人何聪清家中挂着一块“家和万事兴”的匾,背后有一段温暖故事:一对夫妻因琐事争吵,偶然听了调子戏《家和万事兴》,其中“屋檐之下无对错,锅碗瓢盆皆温情”的唱词深深打动了他们,两人停止争执,重修于好,第二天便带着锦旗来致谢。这便是调子戏的生命力。

五百年积淀、两百多部贴近生活的剧目,将百态民生化作唱腔,汇成道县的文化血脉。“年轻时学戏出于真爱,如今肯静心学的人太少了。”何聪清说。

“唱腔要‘腔随情转’,念白需‘字正腔圆’,身段讲究‘形神兼备’,武打更要‘刚柔并济’……”调研中,何聪清从唱、念、做、打四个维度,为团队成员细致拆解调子戏的精髓,队员们跟着比划矮步,模仿“丑角”的俏皮眼神。

在道县社区非遗课堂上,何聪清先是讲述戏中的民间故事,随后示范唱腔与身段。学生分组表演《夫妻观灯》。这一刻,古老的道州调子戏,在童声童趣的演绎下,焕发出蓬勃新生力量。

课堂一侧,团队带来的文创展台成了打卡点。通过扫码,AR花旦灵动开唱,H5互动图呈现戏剧场景,科技为古老艺术穿上了新外衣。(完)

相关内容

热门资讯

新书速览(第三十三期)

新书推荐 NEW BOOKS 《故园惊梦》 著者: 贾珺 出版社:湖南美术出版社 出版日期:20...

纪念林则徐诞辰240周年座谈会...

8月24日,由世界福州十邑同乡总会、闽都文化研究会和林则徐基金会主办,福建省福安市坦洋工夫茶叶有限公...

新书速递|“德国浪漫派的最后一...

编辑推荐 《黑塞中长篇小说全集》 ▲ 诺贝尔文学奖得主、“德国浪漫派的最后一位骑士”赫尔曼·黑塞14...

新书|《从弗洛伊德到百忧解》:...

根据WHO(世界卫生组织)2022年的统计,全球有约10亿人患有精神疾病,占全球总人口的13%,然而...

原创 梁...

宋江梁山集团平了王庆后,兵强马壮,势气高涨,梁山好汉的威望达到顶峰。此时,江南方腊造反,宋江卢俊义奉...

科比传记电影即将上映,克里斯蒂...

湖人传奇球星科比·布莱恩特的励志故事将被搬上大银幕,由全球知名影视公司华纳兄弟出品。克里斯蒂可能会成...

原创 论...

白起之死,一直是人们津津乐道的话题之一,立场不一对白起之死的理解也不尽相同,站在秦大一统角度的人自然...

原创 薛...

薛岳凄凉晚年:对韩先楚耿耿于怀,被蒋介石诬告贪污 1949年初,广州城内暗流涌动。国民党政权摇摇欲坠...

原创 楼...

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 出自王昌龄的《从军行七首》 楼兰...

原创 毛...

毛主席在吃穿用方面十分节俭,不同时期,他说过一些不同的话: “全国农民都吃上我这样的饭,那就很不错了...