历史学家“潜伏”在茶馆

初中的时候,王笛有一个“茶客”的绰号。有的老同学也还记得。只是没有谁记得,这诨名最初是怎么来的,他自己也一直百思不得其解。

在成都,“茶客”是一个专有名词,特指那些每天都要坐茶馆、吃闲茶的人。蜀地嗜茶,源远流长,中国有关茶的最早文字都是川人,比如司马相如、王褒、扬雄留下的,清代顾炎武所著《日知录》更是断言:“自秦人取蜀以后,始有茗饮之事。”作为天府之土的腹心,成都的茶文化尤其兴盛,当地民谚甚至有云:一城居民半茶客。

王笛却刚巧是余外的一半。他是土生土长的成都人,自幼住在布后街的文联大院——相邻几步即如今繁华热闹的春熙路,地道的市中心土著。成年后,他也爱喝茶,没事就沏上一壶,连出门都要抓把茶叶泡在保温杯里随身带着。但从小到大,他很少去茶馆,除了与人相约在那见面,自己几乎从不踏足,跟茶客沾不上分毫关系。

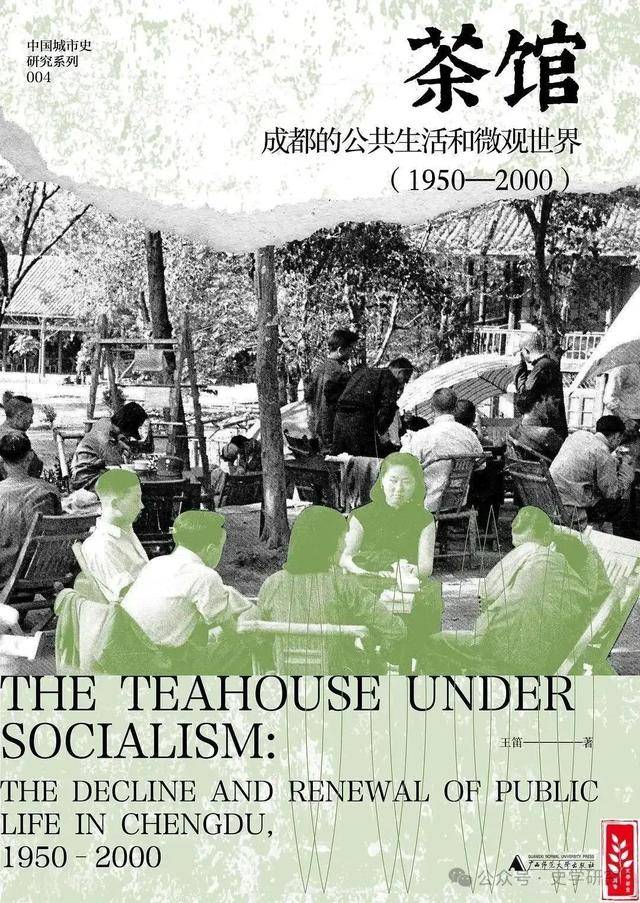

不过冥冥之中,儿时玩笑的称呼却又好似一句按语,预先揭晓了他后来的人生。无论学界还是公众层面,提到成都茶馆,“王笛”总是一个绕不过去的名字。作为学者,他成了另一种意义上的茶客,穿越着岁月的迷雾,在历史的茶馆里坐了整整二十年。如今,《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1950—2000)》 (后文称《茶馆2》)的简体中文版终于面世。

“研究者和研究对象是要有一段距离才好的,太熟悉了会觉得没有什么特别的地方。我不是茶客,我所看到的茶馆可能恰恰是一个老茶客不一定看得到的。”他说。

王笛 摄影/MORExJOLI Studio

钥匙

《茶馆2》是王笛关于茶馆的最新著述,英文版在2018年率先付梓,获得 “美国城市史学会最佳著作奖”,随后出版了繁体中文版。如今,其简体中文版也终于面世。

与早已成为经典的《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900—1950)》(后文称《茶馆1》)一样,《茶馆2》仍然着力于探究地方文化与政治权威、市民社会与国家力量之间彼此并存又相互角力的关系。它们共同构成了一部视角细密、意味深长的中国百年史,镜鉴着一个世纪的烟火明灭和世事沧桑。

其实一开始,王笛并没有想过这个题目最终会以前后两卷的方式完成。他对茶馆的学术兴趣由来已久,早在20世纪80年代进行长江上游区域社会研究时,就将其作为城市生活的一部分予以关注,可惜碍于资料有限,仅能稍作提及,点到即止。但一个念头就此种在了心里,他觉得只要勤于精进,相关讨论是可以有所展开的,至少写出一本略具价值的作品应该不成问题。

20世纪90年代留学美国期间,他在准备博士论文《街头文化》的过程中,的确进一步收集到了更多茶馆的资料。2000年,他牛刀小试,在美国《城市史杂志》发表了《闲人和忙人:20世纪初成都茶馆与公共生活》一文,真正启动了对茶馆的系统研究。也就在几乎同时,一把打开这扇历史大门的关键钥匙被他偶然找到了。

“在成都市档案馆,我发现了大量关于茶馆的原始记录。它们并没有一个单独的分类,都是分散在商会、警察局、工商局等编目中,但非常丰富、非常珍贵。所以我专门做了一个写作计划,申请了美国人文学研究基金,这样我可以花一年的时间将这些记录彻底翻一遍。”

那一年,王笛焊在了档案馆里,每天开门即现,一直待到关门。阅览室里经常只有他自己,夏天的时候没有空调,衣服永远是溻湿的,蒸腾的汗气和故纸的潮气混合在一起,弥散着独特的味道。他像是一个寻得了富矿的掘金者,不辞辛苦不知疲倦,只顾低头拼命地挖、竭力地淘。

就这样,随着一卷卷的查阅、一段段的抄写、一页页的复印,他对茶馆资料的掌握慢慢累积,等到回美国时,筛选出来的文献足足装满了一个手提箱。这个箱子被他拎了一路,因为担心遗失不敢托运:“其他东西都可以丢,就这个不能丢。我是从无数案卷中挑出来的,再去找第二次都不一定找得到。而且现在看来,过了那个时期,很多档案已经不再开放了,根本没有第二次的机会。”

基于这些收获,王笛调整了原来的想法。他觉得倘使只写一本看似贯通的作品,不仅无法将资料利用充分,也难以清晰勾勒出变迁轨迹的跌宕与翻覆,实际上反而是一种不完整。不如以1950年为界,把茶馆百年分成两段各自成书,从容地打捞诸多隐微细节,将不同时代的面貌醒目呈现,或许能够带来更多况味与思索空间。

2008年,他历十年之功先行完成了《茶馆1》,通过四十余万字的体量,详细剖解了传统与现代交织、过渡的20世纪上半叶,茶馆扮演的文化和社会角色,以及其所折射的历史大势与演进逻辑。而在那本论著的最后,他写下了一段颇具文学色彩的句子,既是结尾,也当作一个未完待续的预告——

“几个小时以后,他们尽管仍然会像五十年前世纪开始的第一天那样,把茶馆的门板一块块卸下,但他们不知道,他们和这个城市一起,已经踏入虽然轰轰烈烈但是已不再属于茶馆和茶客们的另一个完全不同的时代……”

王笛作品《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1950—2000)》

路径

王笛的学术起步是从研究晚清开始的。本科时,他的研究重点是辛亥革命,到了硕士又集中于清末新政,后来的《跨出封闭的世界》《街头文化》有所拓展,也都未突破民国时期。写到1950年的《茶馆1》已经算走得最远的一次了,《茶馆2》涉及的时间段则是他完全没有涉足过的领域。

而且对历史学而言,史料是紧要的支撑。虽然王笛有那一箱子的档案打底,但最晚只是涉及20世纪60年代而已,之后仅有一些类似报刊报道的零散文字。因此在方法上,他也必须跳出惯常模式,尝试新的路径。

“在我的全部著述中,《茶馆2》花的时间最长,付出的精力最多。一个主要原因就是我在田野考察方面下了很大功夫,改革开放以后的部分差不多都是依靠考察而写的。也就是说,这本书的前一半是历史学研究,后一半是社会学或者人类学的研究。”

早年任教四川大学时,王笛就接触过社会学,读博的时候又辅修了人类学,对于学科相关的理论知识和研究操作并不陌生。他本以为只要照章循例即可,真正深入实地却很快发现问题暗藏。

最初,他运用社会学方法做了几张问卷,希望借此获得一份多人群、多维度、多时段的数据分析。但一次调查时,他碰到了几个同样发放问卷的学生:“他们也给了我一张,我一看是关于汽车的,大概问题是准备什么时候买车、买什么车、买哪个牌子等等。我对这些根本不了解,没想到学生们说老师有任务要求,让我随便填就行。”那一瞬间,他产生出了巨大的怀疑。他不知道自己的问卷是否也会收到类似回答,如果当真如此,那么无论设计如何精细、样本如何广泛都将难以反映实际情况。

于是他放弃了问卷,转而采取一种观察的方式,深入地置身于茶馆,去留心周遭的一切,不带明确目的,也不做刻意记录,只在每次回去以后才把看到听到的写成笔记。从来不坐茶馆的他,开始变得像一个茶客——“伪装”的茶客。

王笛生性内向腼腆,但在茶馆里,大家无话不聊,所以找人说话非常容易。他和形形色色的人交谈过,很多都留下了深刻印象。比如有位年纪很大的算命先生,拿着一把竹签要给他算命,结果没一件事算对。王笛索性拉他聊天,方才得知原来这位先生本是湖北的农民,读过几年私塾,20世纪80年代起以算命为营生,纯粹靠着一本《神相全书》和一本《鲁班全书》自学成“才”。

还有一位四五十岁的中年人,来自成都郊区,每天骑摩托进城,自己给人掏耳朵,妻子擦鞋。掏一次耳朵收4元,擦一双鞋收1元,每个月扣掉向茶馆交纳的200元场地费,一共能挣千把块。为了省钱,夫妻俩中午只吃馒头稀饭,花费不超过1.5元。他们有两个儿子,一个上初中,一个上小学。再过几年,他们准备送大的去学汽修,然后在老家开个修车铺,过上比自己好一些的生活。

王笛非常珍视这些偶然的相遇,它们所展示的苍生命运、世间百态才是一个社会的血肉和真相。“我一贯主张写历史要注重普通人,日常实际上是最宏大的叙事,如果研究者都不去关注普通人、不去记录日常,一段历史最终会被忘记。”因此在《茶馆2》里,他把一部分遇到的陌生人写了进去。全书的倒数第二个章节,他还特意拟了四个用意甚深的小标题——个人的故事、街坊的故事、城市的故事、国家的故事。在他看来,这个从小到大、自下而上的顺序是历史研究应有的逻辑。

而没能出现在书里的故事,王笛打算以另一种形式呈现出来:“我对茶馆的观察笔记陆陆续续一直写到前年,基本上完整地记录了这二十多年的成都与中国。这份笔记明年也会出版,名字已经想好了,就叫《日常的史诗》。”

4月13日,四川成都市双流区彭镇马市坝一家老茶馆。图/IC

窗口

尽管鲜活的故事平添几分生动,但相较起来,《茶馆2》的整体质感却平实了许多。

就《茶馆1》而言,那个绚丽的结尾并非孤例,可堪比肩的段落俯拾皆是。尤其开篇,文字犹如小说一般:“1900年1月1日,农历己亥年腊月初一,即20世纪的第一天,这正是一年中最冷和白天最短的时节。但这一天对成都居民来说,似乎并没有什么特别的意义,他们祖祖辈辈都习惯于农历记时。这不,他们记得很清楚,再过五天就是小寒,离春节——他们真正的新年——差不多还有一个月。‘20世纪’这个词,他们可能还闻所未闻。今天他们在茶馆里的闲聊,也从未提到过这是跨越世纪特殊的一天……”近五千字的洋洋洒洒中,王笛隽巧地绘制了一幅大开大合的图景,从家国时事到城市布局,从深巷人家到街头商市,笔触细腻,气象恢宏。

几乎每一章的内容,王笛都是以类似的场景化描述作为起首。他引述闻一多的诗歌、黄裳的散文,借用李劼人的小说、马悦然的口述,文采斐然,引人入胜。

不过这样的风格到《茶馆2》里全然不见了,取而代之的是学术体例标准的平铺直叙,甚至诸如“本章着眼于”“本章集中讨论”的字样频繁可见,工整寻常,不事雕琢。

这一定程度上与茶馆自身的变化直接有关。民国时期,它是成都主要的休闲场所、社交空间和公共领域,涵盖的人与事必定丰富得多。现代以降,除了受制于社会改造而一度萎缩,随着市场环境的更迭,其功能也在不断经历着淘汰或替代。当它不再是中心和唯一,精彩的程度自然不比从前。

而更深的层面上,文风的差异还缘于王笛在面对历史时微妙的内心波动:“写作要有冲动。写第一部的时候,我的头脑回到了那种历史场景,让我有了笔下生花的灵感,但是到了第二部,那种灵感没有了,变得越来越冷静。如果说第一部有一种浪漫,有对逝去的过去的一种回想,第二部就是一种冷静的分析。”

面对历史,史学家钱穆曾提出过一个著名的论调——温情与敬意。然而任何一位研究者都是活生生的人,对待相隔一段距离的往昔或许可以抱持旁观的敬意,对待身处其中的历史,情感则往往复杂得多,不容易轻巧地温情起来。

《茶馆2》涉及的五十年,正是王笛真正生活过的岁月。他感受过这个时代的冷暖,也见证过普罗众生的悲喜,所以下笔如负千钧:“这一段历史我经历过了,经历得刻骨铭心,已经没有任何浪漫的想象空间。当面对中国过去几十年的那些经历时,我觉得抒情的语境不存在了。”

也是在这个意义上,他对《茶馆2》的书写侧重同样有所调整。“用最简单的话来讲,第一部我主要讲的是国家文化和地方文化的冲突,第二部讲的是国家力量影响到人们的日常生活。第一部里虽然国家文化不断扩大,对地方文化产生影响和削弱,但是没办法完全改变或控制日常生活。”

王笛说,他希望可以传递一个观点与声音,那就是公共领域的重要性、社会发展的重要性。这既是历史曲折带来的最沉痛的教训和最明确的启示,也是当下及未来最迫切的需求——“其实我所研究的茶馆,意义远远超过了它本身。它是一个窗口,在这个窗口里我们看到的是中国的一个缩影。”

发于2025.8.25总第1201期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:王笛:历史的茶客

记者:徐鹏远

编辑:杨时旸