一个荷兰人的书法,看得人直冒冷汗,写丑书者看了不知会不会脸红

书法是我国特有的一门国粹,放眼全世界,能在这门艺术上搞出名堂、名家辈出的,也就中日朝韩这几个国家了。但是,这并不意味着欧美各国就没人对它感兴趣、写得好。网上曾流传一段视频,内容是美国西蒙斯大学现代语言与文学教授阿利斯特书写“瘦金体”,当时引得全网热议和赞叹。

如果说阿利斯特是一位熟练的书法爱好者,那么这个荷兰人称得上真正的书法家了,水平即使与书协会员相比,也不落下风,他就是高罗佩。高罗佩(Robert Hans van Gulik),本名罗伯特·古里克,字笑忘,号芝台,1910年8月9日出生于荷兰扎特芬,西方首屈一指的东方学家、外交家。

他熟练掌握希腊、拉丁、英、德、法、意、西班牙、汉、藏、梵、日等十五种语言,同时书法、文学成就斐然,他的推理小说《大唐狄公案》被译成语言出版,而他的字则被沈尹默、于右任等盛赞不已。

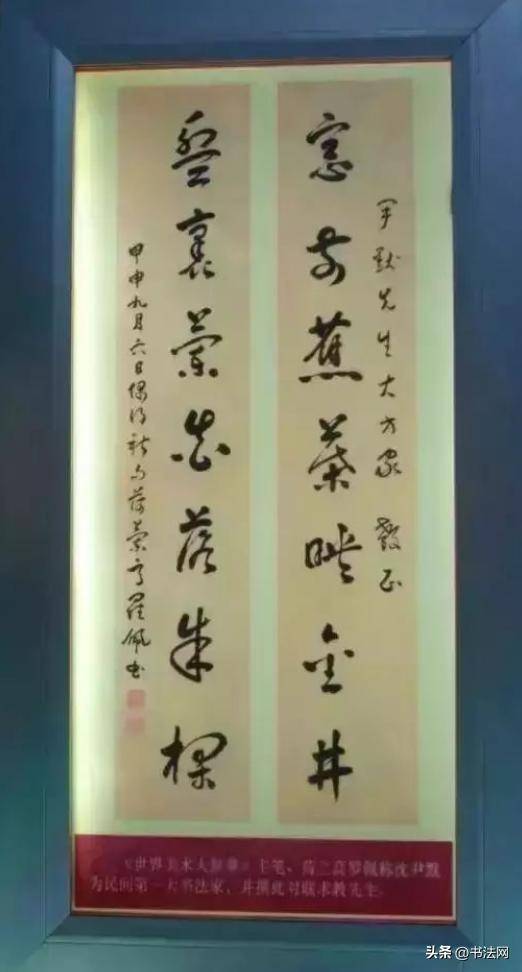

在上海的沈尹默故居里,悬挂着高罗佩所写的一幅草书挽联,内容为“窗前蕉叶映金井,盘里兰花落朱栏。尹默先生大方家教正,甲申九月六月偶得新句,荷兰高罗佩书。”此联在用笔上则取法于于右任。

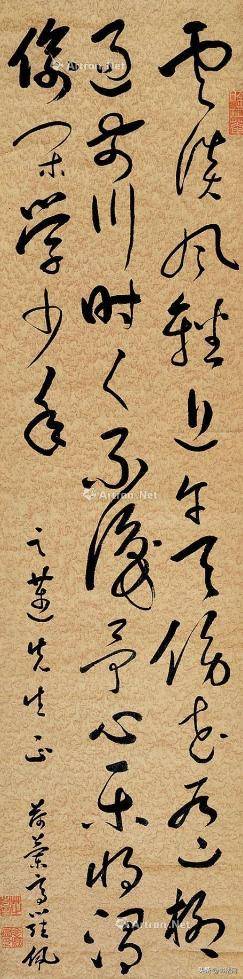

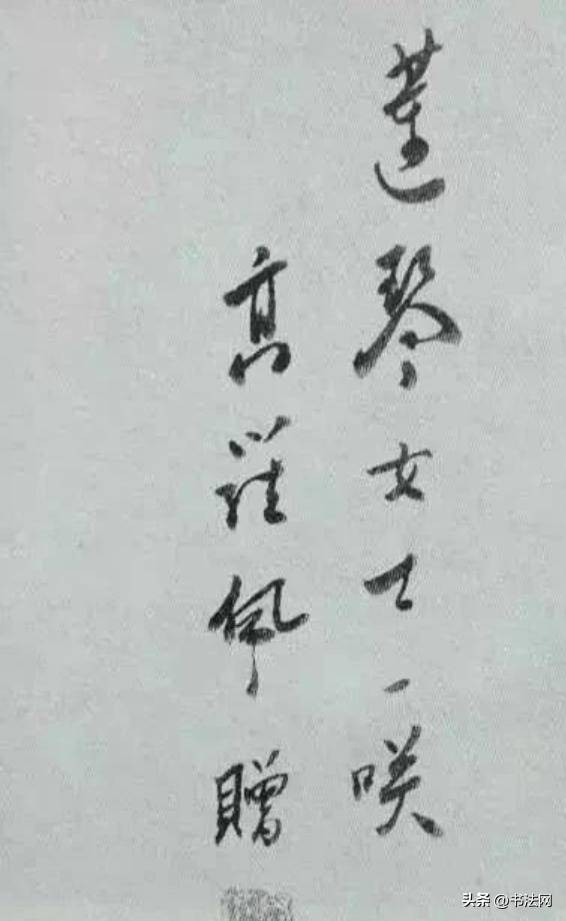

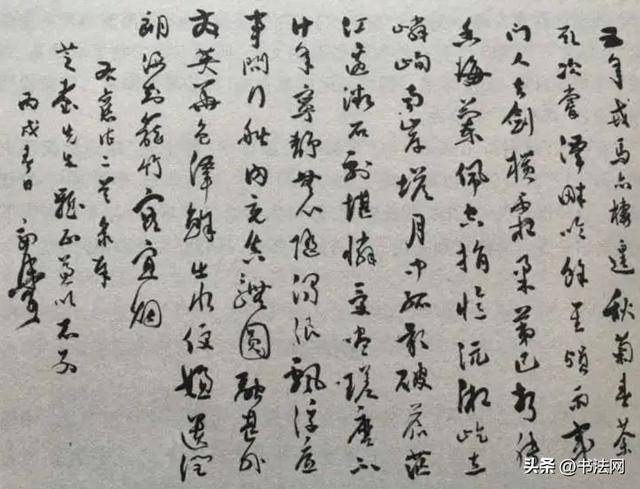

高罗佩系统临习王羲之《兰亭序》、米芾行草等经典,掌握了中锋行笔的核心技法,笔画圆劲饱满,起笔藏锋蓄势,行笔匀速劲挺,收笔轻顿出锋,可见对“锥画沙”笔法的领悟。同时他融入个人特质,提按变化较传统帖学更为明快,短横多以露锋切入,转折处略增方折意味,既保留晋人圆转的灵动,又暗含西方书写中线条节奏的强调。

单字结构以王羲之、赵孟頫帖学为基准,中宫收紧,四周舒展,符合“疏处可走马,密处不透风”的传统准则。但在整体章法中,他打破传统行草的连绵态势,字距、行距更为疏朗,字数均匀,字间呼应含蓄,形成类似西方手稿的清晰节奏,这种处理既便于识读,又暗合其对汉字结构美学的理性认知。

高罗佩作品墨色多呈均匀,少传统书法“涨墨”“飞白”的强烈对比,但仍能见到行笔缓急带来的自然浓淡变化,长笔画末端偶见轻微飞白,显出行笔力度的自然衰减。书法理论家熊秉明称其“以西方人之眼观书法,却得东方之神”,认为他突破了单纯技法模仿,触及书法“写意”内核。

其作品中传统笔法与理性布局的结合,为理解书法作为文化符号的传播提供了鲜活案例。尽管在专业技法精度上不及民国本土书家,但其对书法传统的深入研习与创造性转化,突破了模仿的层面,真正领会到了书法之内核。