被意义堵住的生活 |《燕子呢喃,白鹤鸣叫》北京新书分享会报名

㊟《春江水暖》剧照

在生活无以为继时,如何继续生活?

阮夕清的书写总在探索这样一个主题。这是我们每一个人都可能面对的人生课题,或因由时代的变奏,或缘于琐细的意外,抑或在被无力感充塞的瞬间。换句话说,我们每一个活着的人都是“幸存者”。

停笔十一年后,阮夕清拾笔再写。《燕子呢喃,白鹤鸣叫》是他的第一本书,收录短篇小说《华夏第一公园》《运河铁人》《燕子呢喃,白鹤鸣叫》《讲苏州话的人》《窗外灯》《八音枪》,以及非虚构《“鬼迷”与“唔不交易”》。

阮夕清是一个在低处发声的写作者,低到我们开始沉默后,才能听到他的声音,就像听到我们自己内心幽深处的爱与惧。此外,在他笔下,时代不是背景,而是与我们的生活长成一体的异物,他精准地写出了我们无时无刻不在经受着的排异反应。这些作品将我们带入对“失去”与“重新寻获”的思考,予人慰藉,给人勇气和力量。

8 月 24 日(周日)19:00-21:00, 我们邀请 阮夕清和他的朋友 朱学东(前《南风窗》《中国周刊》总编)、刘绍禹(播客“镜面反射”主播)来到单向空间·郎园 Station 店,在燕子呢喃白鹤鸣叫中,聊聊被意义堵住的生活。

被意义堵住的生活

阮夕清《燕子呢喃,白鹤鸣叫》新书分享会

嘉 宾

阮夕清、朱学东

嘉宾主持

刘绍禹

时 间

2025 年 8 月 24 日(周日)

19:00—21:00

19:00—20:30 嘉宾交流

20:30—21:00 读者提问

21:00 起 作者签售

地 点

单向空间·郎园 Station 店

(北京市朝阳区东坝镇半截塔路 53 号郎园 Station D3-1 座)

主办方

重光 relire 、上海文艺出版社、单向空间

#扫码报名

# 嘉宾介绍

阮夕清

1976 年生,江苏无锡人。写作者。 1999 年写下《道家昆虫学》,翌年刊发于《小说界》。 2009 年停笔,十一年后拾笔再写。近作在《收获》《十月》《上海文学》等刊物发表。《燕子呢喃,白鹤鸣叫》是他的第一本书。

朱学东

1967 年生,江苏武进人。曾任《南风窗》《中国周刊》等刊物总编辑,现为自由撰稿人,著有《老朱煮酒》《黄金般的天空》《人民的饮食》等书,以及“江南旧闻录”系列。

刘绍禹

播客“镜面反射”主播,豆瓣 ID “室内滂沱”。早年从事医疗行业,后转入写作,撰写书影音评论、音乐人采访,以及人物纪实类、文化观察类稿件。

# 精彩试读

“鬼迷”与“唔不交易”

文 / 阮夕清

五月开始,江南的雨便没完没了,下得人没有精神。这雨像是从过去而来,十几年,二十几年,下下停停,把过去滞留在现在。

现在是下午一点,阮夕清打开网易邮箱,并没有新邮件提醒。他只是习惯过个半年重温一下那些邮件。在此之前,他已经复习了腾讯邮箱和早已停摆的校内网。一个网址和一个网名就能带来一次情绪重现。更为重要的是,他不再是参与者,他置身事外,以一种欣赏、回味的眼光来看待只属于一个人的来历。

他已婚,前面经历了一次创业失败。说是创业,其实只是开了家叫“卡夫卡”的书吧。书吧关掉后,他有两个多月没出门了,借口趁这些日子调整调整状态,看看有没有新的方向,或者可以尝试重新写写东西。这是说给他妻子听的。这一切似乎尚在他妻子的容忍范围内。她的收入和他们之前的积蓄尚可维持基本的生计。

但他其实已经很久没有写过东西了。他一度痛苦于欲望的下沉,哲学和宗教如两块绑在腿上的青石,只让他清晰看到下沉的速度。他整宿玩网游,每天只能睡两三个小时。白天,妻子发信息提醒他:天气好,记得出门走走,哪怕约网友呢,总比在家里发霉好。

“抑郁”,这么舶来、正经的病症术语,它不该出现在阮夕清身上。在当地方言里,有更准确的词语来形容这种状态,比如“十三点”“作景”“鬼迷”(这里的“鬼”发音同“沮”),意思是对某种时髦的东施效颦,此时髦不限于生活方式或思想状态。那么,无论有多少切身体验的挣扎、失落和无力,抑或不由自主地与那些大词发生思维对接,似乎都可以简化成对那些杂志故事和网络新闻的模仿。阮夕清模仿着恐接电话、不回消息、拉上窗帘和睁大眼睛沉默。

《鲸》剧照

当地方言里还有另一句话:阿有交易?翻译成普通话就是:有没有好处?这通常用来问新结识的人、做的新事情或新的想法是否能兑现实用的价值。有交易,或唔不交易(没有交易):你儿子有病啊,报哲学专业,这个专业又唔不交易的;他丈母娘在法院工作,有交易的;小张在外企做得好好的,辞职准备开书店,笑死人了,这事又唔不交易的。再延伸一下,“唔不交易”从一开始就在阮夕清周围的很多人身上打上了烙印:知青,唔不交易;大集体单位,唔不交易;混了二十年才混了个正科,唔不交易;只是普通一本,唔不交易。也有反例:他儿子在社会上混得很灵,去年靠赌弄了五六百万,有交易。

那两三年是阮夕清的鬼迷时间,毫无疑问,那时他正处于生命状态唔不交易的阶段。无力的是,这根本与书吧创业失败无关。他也是斜杠青年,做过会计、营业员、保安、保险业务员、跟车、城管、房产策划、广告业务员、编辑……然后,他想当当看个体户,于是成了一个失败的书吧老板。这个身份不过是把他的唔不交易进行了稳定的延伸,复制出又一道斜杠。

书吧经营的一年半内做了二十几场活动,快歇业前,他还筹办了一个诗歌民谣节,景区赞助,略有盈余。过后,他就不怎么去书吧了,两个志愿者主动申请替他打理。某天上午,他去书吧取几本旧书赠友,发现志愿者不在,二楼沙发上躺着五个睡得正酣的青年,他不认识。一楼吧台上空酒瓶压着张纸:我是田鸡,欠卡夫卡书吧老阮小鸟伏特加两瓶,毕业后还。阮夕清并不认识田鸡,可能是某个常来书吧的人带来的朋友。他羡慕田鸡的洒脱,也想留张纸条给生活:我是阮夕清,欠房租房贷若干,过一百年还。

阮夕清打开微博,上次发动态还是一年半前,诗歌民谣节活动的宣传。有个叫“倒影之月”的陌生人给他发了私信,时间是两个月前。他微博实名,但多用于书吧宣传,值得重温的私信不多,陌生私信大概率为广告或营销号互粉请求,他一般瞥一眼就退出。这封私信,虽只有百把字,但阮夕清看了好几遍。

雨声覆盖他的听觉,有点不小心触及非现实的恍惚,就好像所面对的事情只是因这场雨而发生。

“倒影之月”自称是一个二年级小朋友的家长,孩子不喜欢读书,不喜欢写作文,她想请阮夕清教孩子阅读和写作。她说,十四年前,她上大三时,在校门口书报亭买过一期《小说界》,在上面读到他的一篇小说,《道家昆虫学》,里面提到很多书目,那些“伪观点”颇新颖,加上他又是无锡本地人,所以印象很深。读了那篇小说,她觉得作者是个喜欢读书、有趣并对生活充满热忱的人。对孩子的语文一筹莫展之际,她试试看用微博搜索青春时有印象的这个同城作家,没想到他居然实名,便唐突留了言,麻烦他考虑下,并附了手机号。

《道家昆虫学》,阮夕清写于一九九九年,那年他二十三岁,那是他第一篇发表在有影响力的文学杂志上的小说。小说发表后,除了那个著名编辑的鼓励外,没有任何反响。没想到,过了十四年,这篇小说以这样一种方式重现于他的生活。他的心绪不可能平静,他以为完全走远、消逝的一些时间,其实并没变成片光碎影。至少这一瞬间,他从置身事外的旁观者,又恢复成了自己生命的局内人。

他的写作中止于二〇〇九年。

他对自己的才华和创作定力逐渐有了清醒的认知,这种清醒让他慢慢失去了成为作家的野心。只要有理想,就会有灰烬,就经不起拨弄,偶尔重燃一阵,也是微火暗烟。现实境遇便成为畏难时偷来的一盆凉水。阅读还在继续,但更多是慰己的借口。有一阵子,他甚至倒过来想:现实越失败,写作的冲动就越强烈;不写,说明他的现实还不够失败。可一旦如此前置,便不是为爱和智慧写作了,而是为失败写作。他很不服气自己是个如此软弱的人。

私信里提到的杂志和小说,也是一种力度恰到好处的拨弄。这简直像一个“知音体”故事的开始。他恍惚的原因不止于此。“倒影之月”邀他做阅读和写作培训,这正是前两个月他脑海里闪现过的念头,没有进行下一步的原因很简单:感情之外的很多事情,如果没有外界的推力,他都缺乏主动深入的勇气。现在似乎有了开始的理由。在他三十八岁,唔不交易感最强烈的时候,一篇二十三岁鬼迷时写下的小说走了过来。它好像特地等在雨幕深处。中年隐约看到来给他领路的青年。

阮夕清和“倒影之月”通过三次电话,谈及开班时间、地点、教学内容等。

他的顾虑是,自己的阅读成年后才开始,童书这一块是缺失的,需要时间来恶补。他也试探性地跟对方讲了自己的授课逻辑,并坦言其实自己以前的语文成绩一般。他说起自己从一个厌恶阅读、写作的人变成了一个热爱阅读、写作的人,中间是遇到了一些书。他想从这些书开始,当然也会用适合这个年龄的孩子的交流方式。“倒影之月”表示没问题。

接下来就是让他们都感到棘手的现实问题了:收多少学费合适呢?如果只带一个孩子,付出和收益该如何平衡?他打听无锡这类机构的课时收费,取中间价。她也答应多问几个有需求的家长。最终,连她在内共六个家长,确定给孩子报名。

就像妻子提醒的那样,阮夕清果然约了网友见面。六个家长一起。见面地点在清名桥边。中午,古运河摇曳着银波。六个家长都是趁孩子补习时间过来的,等下还要去接孩子,就没去茶馆。他们站在梧桐树下聊天。光影缘故,仿佛是一桩旧事的情景重现。

这是一群年轻的母亲,身后是一众平稳、美好的家庭。他在接近幸福的集体模板。或许她们要的只是分数,但他想得更复杂,他怀疑自己与她们的孩子以及与她们本人的情绪共进、同理感知的能力,这有别于他的妻子对他的感受近乎无条件的承接。这次,他要面对的是别人具体到一笑、一转笔、一跺脚的生活了。

另有让阮夕清感到惊讶并顿生退意的消息:原来“倒影之月”自己就是语文老师,其他几个家长则是她在教育学院的同学、学姐或学妹,也都是小学或初中老师。六个孩子中,最大的已经初二,两个二年级,一个五年级,一个六年级,还有一个是一年级。按年级分,得分五个班,一个班级只有一个或两个学生,备课、上课的时间就变成原先的五倍,课时费也就变得聊胜于无了。

他斟酌两天,把最终决定告诉几个家长:只安排一个班,家长们可随堂听。他把最初几节课的主题发到群里:“我们从哪里来?”,分两节课;“我们是谁?”,分三节课;“我们到哪里去?”,分三节课。有家长立刻在群里质疑:这样的题目会不会很难?再说,讲的内容跟语文关系也不大啊。阮夕清如此解释:这个课肯定不是学校语文课的简单重复,可以当故事会听,这几节阅读课只提供问题,准确地说,是把孩子们从小就有的问题放到哲学家、艺术家、科学家、诗人的思考序列里,让孩子们知道,原来思考的乐趣大于得到某个确定的答案,阅读、写作,无非如是。群里一片沉默,他几乎准备说算了的时候,那个质疑的家长突然说:我试试吧。

她们陆续转账给他。

一篇发表后没有一点水花的小说,开始微调阮夕清原来的生活节奏。一切仿佛文学故意的设计。在最初几个家长看到自己孩子的变化,对课程有了认可后,她们陆续介绍同事、亲朋的孩子过来。她们的教师身份延伸影响了更多的孩子。

《超脱》剧照

很多年前他读过的那些唔不交易的书、做过的那些唔不交易的读书笔记,鬼迷期写作形成的文字敏感,以及无需量化教学目标的取巧,让他的课堂有着与学校不同的丰富和跳脱。当然,根本原因,是两三代人阅读匮乏后对于教科书之外另一种语文的新鲜感。

阮夕清当年作为“文学新秀”时结识的文友,有几个在地方媒体工作。于是,无锡的报纸、电视台开始对这样一个地方作家的教育尝试进行报道。听到自己还被称为“作家”,他是惭愧的,整整七年没写了,之后也应该不会再写;听到“教育”两个字,他更觉惶恐。商业的理由又抵消了部分惭愧和惶恐,事实上,他心安理得。

他被邀请去学校、图书馆开讲座、主持读书会。在擅长的几个讲座主题材料用完后,或许是自信的增强,他开始在讲座中引入自己青少年或工作时的经历:二年级如何一个人度过父母都上夜班的晚上;同学组织的偷国营粮店的面包小分队;被弄堂里的疯子持马桶刷追赶;苦练大人笔迹在试卷上签名;第一天上班正逢新店开业,参加店里的搬家突击队,连续搬运十六个小时,晕倒在床上用品柜边……面对学生,他保持严谨;面对成年人,他熟练地插科打诨,表演睿智,仿佛是一个博览群书但混迹江湖的成功学讲师,游刃有余。他偶尔与听众眼神相触,他们瞳光里的真诚让他感到羞愧、心虚。每次讲座他的确会充分准备,可这些二手知识和二手感受充斥豆瓣和知乎这样的网络平台,他更多是观点的搬运工。有次他忽然想起,这些所谓“文艺广场舞”的能力,源于他之前开书吧主持活动的经验。

电影《贫民窟的百万富翁》讲成长中的苦难印痕如何在神的悲悯注视下转化为获得,他亦有同感。阮夕清自然没经历过什么苦难,算不得为生活现实挣扎的底层,但他好奇的是,仅就他个人而言,普通到若有若无的成长印痕,属于大多数人的复制生活,极少数的唔不交易状态,经文学点化,也能转为现实的获得。正像那几行诗句所描述的,“灰雨的世界,/失去的世界,回忆的世界。/然后,突然,太阳闪耀。”

阮夕清体会到一种强烈的被设定感。

那么一两年,生命滑溜如一块沾水的肥皂,带着腻沫,一下滑到瓷砖上,一下滑到孔槽里,又被抓住,放入塑料盒。年近四十,如果比作写诗,前期是深度意象和朦胧,继而写实,继而口语,现在是一首打油诗,很顺,简直朗朗上口。

生源持续增多,他招聘助理、延揽教师。除了社会应聘,他的写作朋友,把他称为“老师”的文艺青年,看好此事前景的家长,以及他的远房亲戚,都加入了进来。他对照网上看来的教师工作技能,依样画葫芦对他们进行培训。

可能因为那几年市场闲钱太多,真有创投基金负责人辗转而来跟他谈投资。他生活中魔幻现实的时刻很多,新写实的时刻很多,寻根的时刻很多,唯独这种白领都市题材的时刻罕有。他穿上结婚时的西装,打上领带,去到对方的办公室。刚开始一切平常,半小时后,对方发现他对管理一无所知,并且对自己所做事业的未来根本没有强烈的进取心。在把话题转到一个共同熟人的情感八卦后,双方都如释重负。

半年后,如那个总裁所提醒的那样,阮夕清的公司出现了变故:短短两三个月里,他的助理、公司前台各带一批教师离开,课程中断,生源流失。离开的人以带走的课件为基础迅速复制出几个机构。

他自己都难以理解的是,他似乎是他们的同谋,乐见其成,否则无法解释,为什么第三方多次提醒,他却不做任何防范。

事情发生前一年,一次饭局,他微醺,上洗手间,听到自己的远房亲戚对另一个教师说:“傻叉,整天请客,让人陪他吃饭,脑子坏掉了。傻叉,穷人有钱了就是这样。”远房亲戚的声音低沉,让人信赖,跟阮夕清几个月前把他从准备跳楼的窗台上拉下来,一周后又给他加工资时,他用力说出的“谢谢哥”一样朴实。

离开的人替代他跟一家图书馆进行合作。阮夕清前去交涉,馆长不无揶揄地说:“××说你根本不是个作家,以前是个城管,做过保安,喜欢赌钱。你到底是不是作家?有没有写过什么?拿给我看看呢。你亲戚现在学你,在名片上印了‘青年学者’。”阮夕清终于忍不住羞辱,回了一句:“我从来没在名片上印过‘作家’,我也没吹嘘过自己是作家,我只是喜欢写作。”“噢,写的拿给我看看呢。”

丧失感和被替代感笼罩他。

他重整余下的团队,托底可随意解约的合作校区,硬着头皮像往常一样给学生上课,精神满满地给同事打气,但到家就往床上一躺,又开始模仿恐接电话、第二天才回消息、拉上窗帘和睁大眼睛沉默。妻子提醒他:“实在不行就别干了。怎么又开始整晚坐在沙发上发呆?你别光发呆,刷刷抖音啊,抖音多好玩。要不你做 SPA 去。再没精神,你写写东西啊。你都多久没写了。”

二〇一九年,一档知名的人物访谈节目到无锡录制。原先邀请的客串嘉宾临时有事,请阮夕清代为出镜。在此之前,他对那档节目的了解仅限于一些视频切片。主持人他是认识的,但介绍的朋友并没说主嘉宾是谁。他做了一件很拙笨的事:根据介绍人提到的两个关键词,“辅仁中学”和“东林书院”,他从网上找来相关资料,近乎通宵熟记。

九月午后的阳光让整修过的书院焕发出抛光打蜡的新。阮夕清带主持人走过牌坊、碑廊和石桥,一路滔滔不绝。但显然主持人兴趣不大,只是礼貌地配合听听。节目组工作人员选一个凉亭作为对话地点,两个机位,阮夕清坐下,靠柱子,学主持人的样跷起二郞腿,看到自己裤管拉扯后露出的袜洞。主持人没问东林书院的事,他说:“刚聊到你之前写小说,后来停了。停了大概有十年了吧?后来为什么不写了?”阮夕清大概停顿了二十秒,脑子乱成麻团,正要说出原先自以为厘清的理由,才发现并不成立,只是胡言乱语一通。主持人对他的慌乱稍感错愕,并未深入,另开话题。后面交流时,只要不提文学,阮夕清都接话熟练,语速快、表达密。但其实他一直错乱于刚开始的节奏。主持人很有耐心,并在中场时鼓励他:“你说得很好。”

他并不知道主持人的工作安排,热情邀请对方去“华夏第一公园”看看。他知道自己的热情很奇怪,像是一种做了错事之后的掩饰。主持人给他面子,跟他一起去这座每个城市都有的公园,工作人员也一路跟拍。他们穿过露天茶室、广场舞区、卡拉 OK 区、老年人交友区,到牢骚角时,有正在谈论国际形势的老人认出了主持人,形成一阵围观,他们迅速离开。

在阿炳故居,阮夕清跟主持人说起自己的工作,引起主持人的兴趣,提出去他的学堂看看,并说:“许老师一直很牵挂家乡的教育。”这时,阮夕清才知道,主嘉宾是远在海外的历史学家许倬云先生。

后来为什么不写了?

二〇一九年最后两个月,阮夕清被这个问题给困惑住了。他纠结东林书院的那个下午,试图再次给出答案。但仔细推敲,所有答案均不成立。

这时,他又想到在自己三十八岁,唔不交易感最强烈的时候,二十三岁鬼迷时写的《道家昆虫学》走过来的样子。过去一两年,或者过去的很多年里,那种莫名其妙缠绕生活的丧失感和被替代感一下子变得轻盈。继而,那些自我认知移位的混淆,仿佛成了某种更加明确的生活的背景。《道家昆虫学》领路,所通往的或许不仅是与现实的相融、对日常的经营,更有被他遗忘的另一个自己。他需要回到自己的青年。

《大象席地而坐》剧照

后来为什么不写了?

只有一个方式才能回答,那就是写。通过写,一边回答为什么不写,一边重建难以被替代、被欲望剥夺的自我。这个欲望,更多的部分来源于自己。

他重新开始写。

二〇二〇年四月,节目开播。放到他参与那一集时,他既期待又害怕,他无法想象自己束手无策、支支吾吾的样子出现在家人、朋友和学生面前。让他先感失落,后又长舒一口气的是,他的镜头全被删了。有东林书院的场景,但没有他。他自觉幸好被删,不然自己那些话和硬邀主持人去公园的举动,太过突兀。

他觉得节目也好,更宏大的时空也好,偶尔感受到自己的不在,极其美妙。因为只有在过,才能感受到自己的不在。这是被表达过的空白。正如国画里的留白,云水山石的裂缝,亭台楼阁的间隙,可以凝视的那一点。

他要缓慢地建立属于自己的空白,通过写。

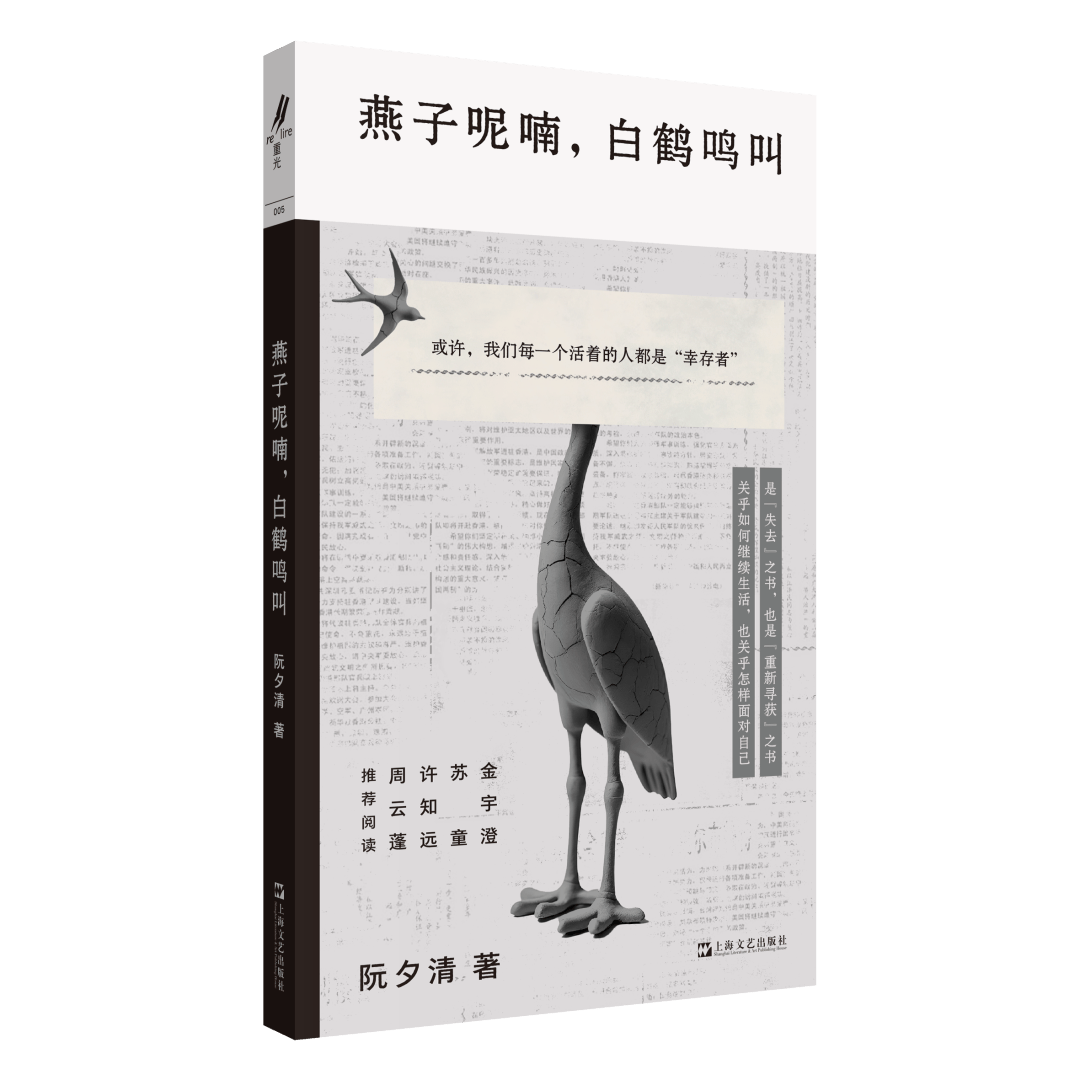

# 相关图书

《燕子呢喃,白鹤鸣叫》

作者:阮夕清

出版社:上海文艺出版社

出品方:重光 relire

出版年:2025-05