原创 朝鲜战场最遗憾的一战:125师临阵撤退放跑数万美军,彭德怀气得摔了茶杯,军长吴瑞林晚年仍耿耿于怀

1950年11月下旬,朝鲜北部的寒冬已彻底降临。北风裹着细碎的雪粒,在夜色中横扫山谷,锋利得像刀子,割在脸上火辣生疼。鸭绿江以南,新仓里小镇上空弥漫着火药味与寒气。

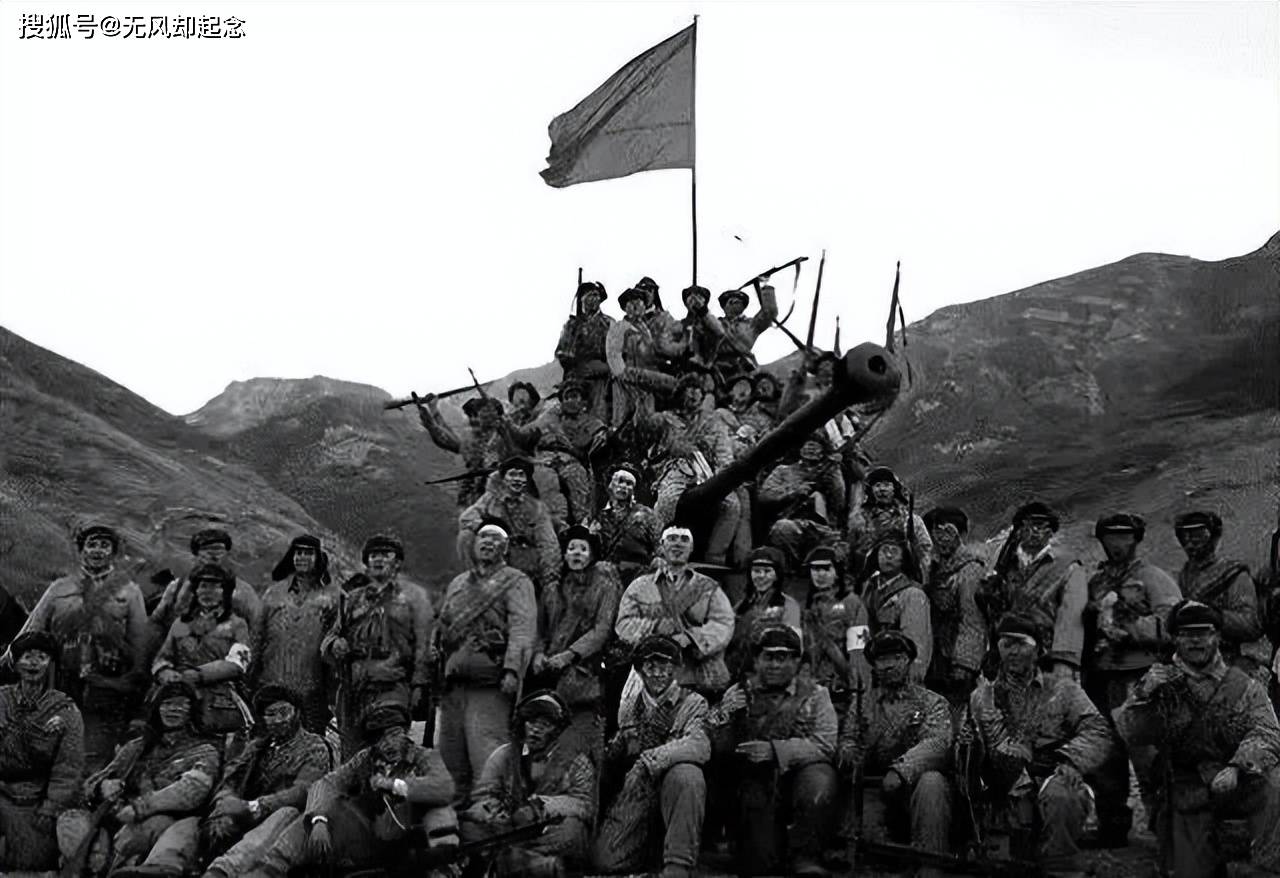

中国人民志愿军第42军125师的战士们,身着单薄的棉衣,缩在冰冷的壕沟里啃着冻得坚硬如石的土豆,目光牢牢盯住前方——那里,是美军的防线,也是即将被撕开的突破口。

几天前,125师373团刚在此地打了一个漂亮仗,一营夺下高地,二营突入镇中心,短短半天歼敌两百余人。士气正盛的部队,谁能想到,接下来发生的事,会成为42军历史上最刻骨铭心的遗憾?

说起42军,军长吴瑞林是个出了名的倔脾气。入朝前,东北局的高岗曾无意间评价他们是“二等部队”,这句话如同一根刺,牢牢扎进吴瑞林的心口。与38军、39军这些久经沙场的劲旅不同,42军是在1948年由地方部队整编而成,老红军出身的干部不到三十人,底子薄,资历浅。

第一次战役黄草岭阻击战,42军面对的是美军陆战第1师的猛攻。吴瑞林亲自坐镇一线,硬是让部队顶住压力,打得干净利落,比“四野三虎”之一的38军还出彩。战报送到总部,彭德怀在上面批下“好!打得好!”四个字,像一块沉甸甸的奖章压在全军的心口。第二次战役,他们志在必得,要把“二等部队”的标签彻底撕掉。

1950年11月下旬,志愿军高层作战会议在冰冷的临时指挥部里进行。彭德怀用铅笔在地图的“顺川”处重重一点,语气沉稳却不容置疑:“38军负责三所里,当好门闩!42军直插顺川,把大门锁死!”

吴瑞林当即立下军令状。战斗打响后,42军攻势凌厉:125师在宁远击溃南朝鲜第8师,124师、126师也顺利攻占孟山。战线快速推进,顺川近在咫尺,只要拿下这里,就能切断美军南逃的唯一通道。

11月30日凌晨,天尚未亮,寒气透骨。125师373团像尖刀般直插新仓里。初战十分顺利,二营突入镇中心,与美军骑兵第7团展开激烈巷战。美军一度被打懵,丢下阵地仓促应战。然而,美军的反击来得迅猛——坦克炮口喷出火舌,街道瞬间成了火海。

不到半天,二营伤亡惨重,300余名战士倒下。团长王德斌心如刀割,在没有向师部请示的情况下,带着残部撤出了镇区。这一撤,成为接下来一连串犹豫与错失的开端。

当时的新仓里,美军只剩下第7团的残部,125师却拥有两个整师的兵力。如果立即发起总攻,不仅能歼灭敌军,还可能提前一天抢占顺川要道,将敌军彻底围死。

可在125师指挥所里,气氛僵硬。师长王道全主张立即攻击:“两个师打一个残团,手到擒来!”政委谭文邦却担心:“美军火力太猛,天一亮飞机就会轰炸,我们伤亡会很大。”

双方争执不下,直到副军长胡继成赶到,指挥权被推到他手上。但胡继成对前线情况不熟,决定暂缓,结果宝贵的时间就这样一小时一小时地流走。

与新仓里的僵局形成鲜明对比的是几十公里外的三所里。38军113师为了截断美军退路,14个小时急行军145华里,抢占关键高地。战斗中,子弹打光就用铁锹,手榴弹耗尽就拼刺刀。一个连最终仅剩6人仍死守阵地,阻击战歼敌3000余人,牢牢堵住了美军西线的退路。

而新仓里的125师,却按兵不动,让战机白白溜走。

12月1日,军部接到前线消息:125师已撤到八上洞。原来,在两天的犹豫中,被围的美军早已组织突围。他们抛弃两千余辆车辆和重炮,轻装夜行,绕开志愿军的可能拦截路线,全部向顺川方向撤退,最终与美第十军会合。

吴瑞林在军部听到这个消息,愤怒得摔下茶杯。彭德怀在战役总结会上重重一拍桌子:“两个整师,啃不下一个残团?怕敌如虎!这是战场抗命!”

第二次战役共歼敌3.6万人,本是一次辉煌的胜利。但因为顺川口未堵住,约两万美军得以逃脱,并在后续战斗中成为志愿军的强劲对手,造成更多伤亡。

战后,125师师长王道全被留职察看,政委谭文邦调离岗位。吴瑞林则久久不能释怀,他对参谋说过多次:“如果那时我们能咬牙冲上去,42军也能像38军那样,被称作‘万岁军’。”

多年后,吴瑞林回忆道:“胜利属于那些敢豁出命去完成任务的人。”新仓里的犹豫,暴露了部分指挥员在面对美军现代化战争时的经验不足。志愿军长期以游击战为主,缺乏在坦克和密集火力下作战的经验,这种心理障碍在新仓里表现得尤为明显。

但正是这种教训,促使志愿军不断改进战法:上甘岭战役中广泛使用的坑道工事、冷枪冷炮运动,都是在血的代价中摸索出来的应对方式。

美第八集团军司令李奇微后来承认:“顺川的道路保住了,给了我们一线希望。”而在朝鲜北部那片覆盖着白雪的山谷里,历史留下了一道未能闭合的包围线。

那扇没有关死的门,不仅放走了数万美军,也刻下了一个沉痛的教训——战场上的迟疑,有时比敌人的炮火更致命。