禁止出境的国宝 王安石真迹在展,背锅名相从入世到出世

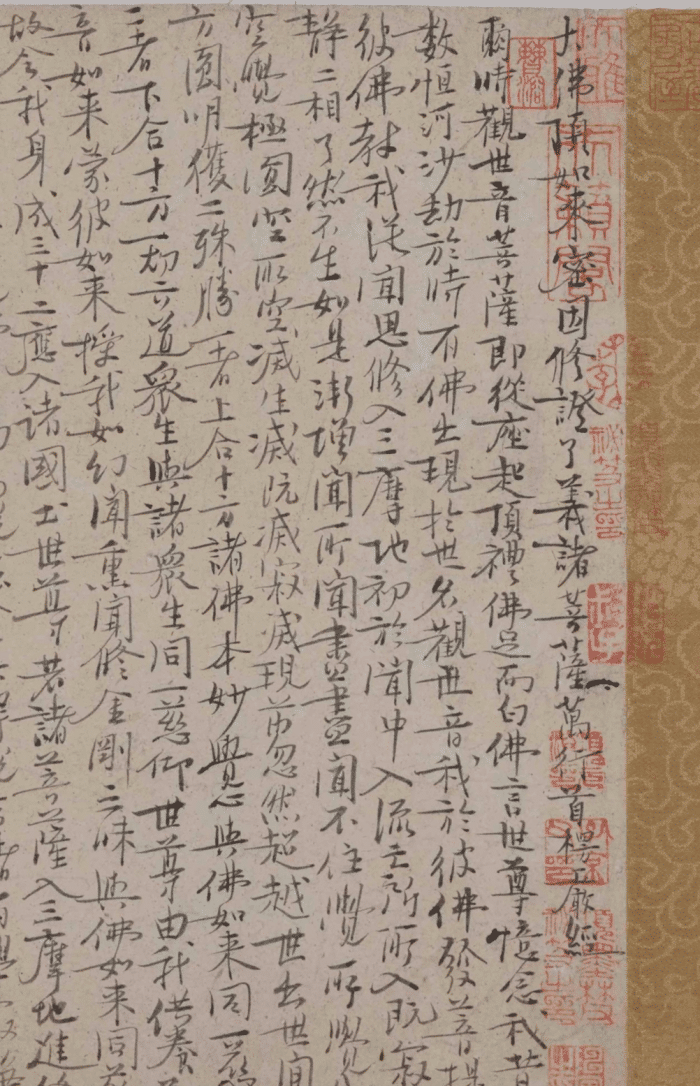

王安石的《行书楞严经旨要》现正在上海博物馆东馆展览,现世仅存两件王安石真迹,另一件在台北故宫博物院。

这幅作品是中国永久禁止出国展览的195件国宝之一,大概五年才轮展一次,是上博压箱底的镇馆之宝。

这幅作品粗看歪歪斜斜,密密麻麻。再一细看,又觉得疏影横斜,颇有意趣。

写的人仿佛只是随手抄经,没有刻意当成一幅书法作品来对待,讨好、炫技的心思都没有。

可是落款的“王安石”三个字怎么一下就抓住了我的心。

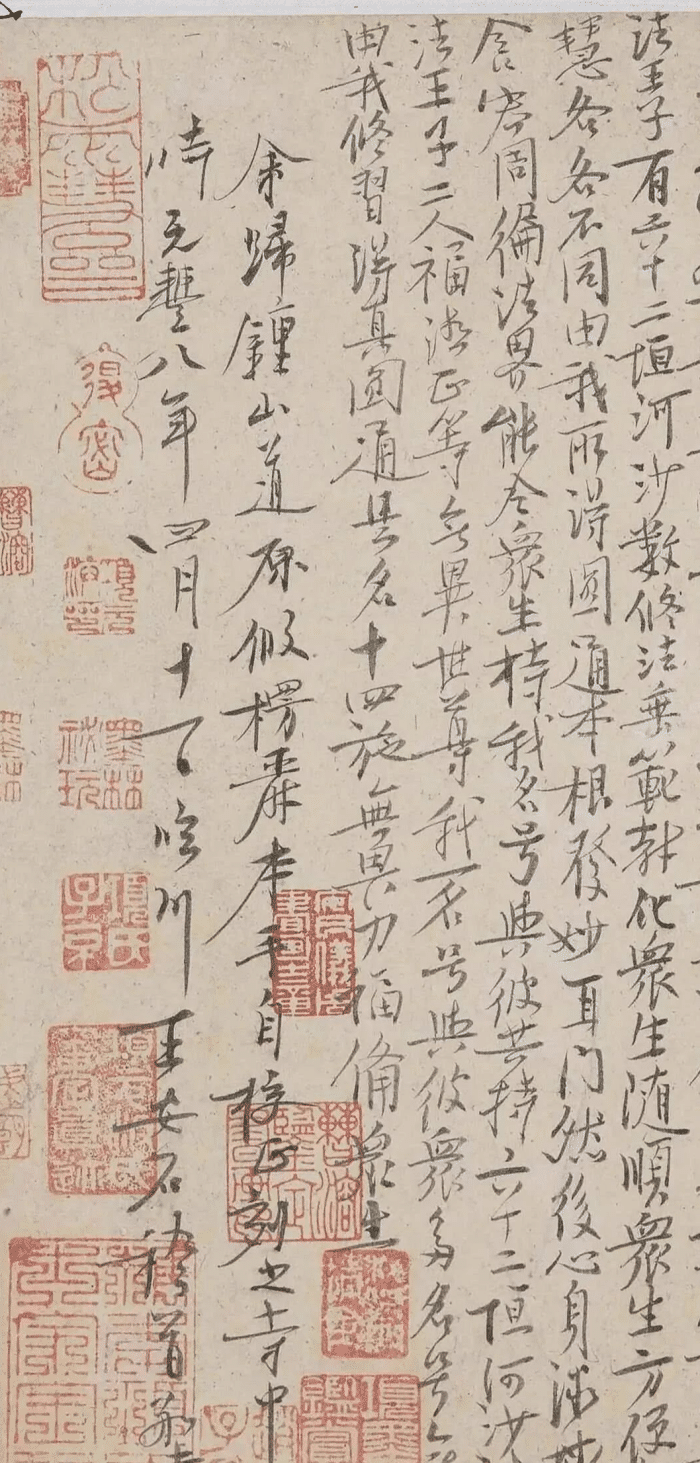

余归钟山,道原假楞严本,手自校正,刻之寺中,时元丰八年(1058年)四月十一日,临川王安石稽首敬书

隔了一千年,和宋朝的笔墨淡淡相望,莫名觉得王安石的落款就该这么写。

好像,我原本就认识他似的。

这是那位“王安石”,王荆公(被封荆国公,所以世人多这样称呼),拗相公。

在文化史最精华的朝代傲立群雄,不光诗词文章流芳百世,还做到了宰相,组织了一场轰轰烈烈的“变法”改革。

历史上对他的为人处世和变法运动,争议颇多。

他写日记,把执掌大权时,跟宋神宗奏对的内容都记了下来,结成《日録》。临终前吩咐侄儿烧掉,结果侄儿另拿了一本书假装烧掉,后把《日禄》交给了下任皇帝的史官。

这样在他最得势的时候,跟皇帝讨论何人可用,讲过的各种官员的小话都被曝光了,包括曾对他有提携之恩的人,导致他被后人骂了很久。

好惨,谁家公司曝光总裁跟人力老总一起点评下属的内容,必然都是十分政治不正确及露骨的。

这样的点评并非不近人情,而是为了做成事考虑,用人只考虑人情世故,那是没把公司当成自己的,亏了也跟我无关。

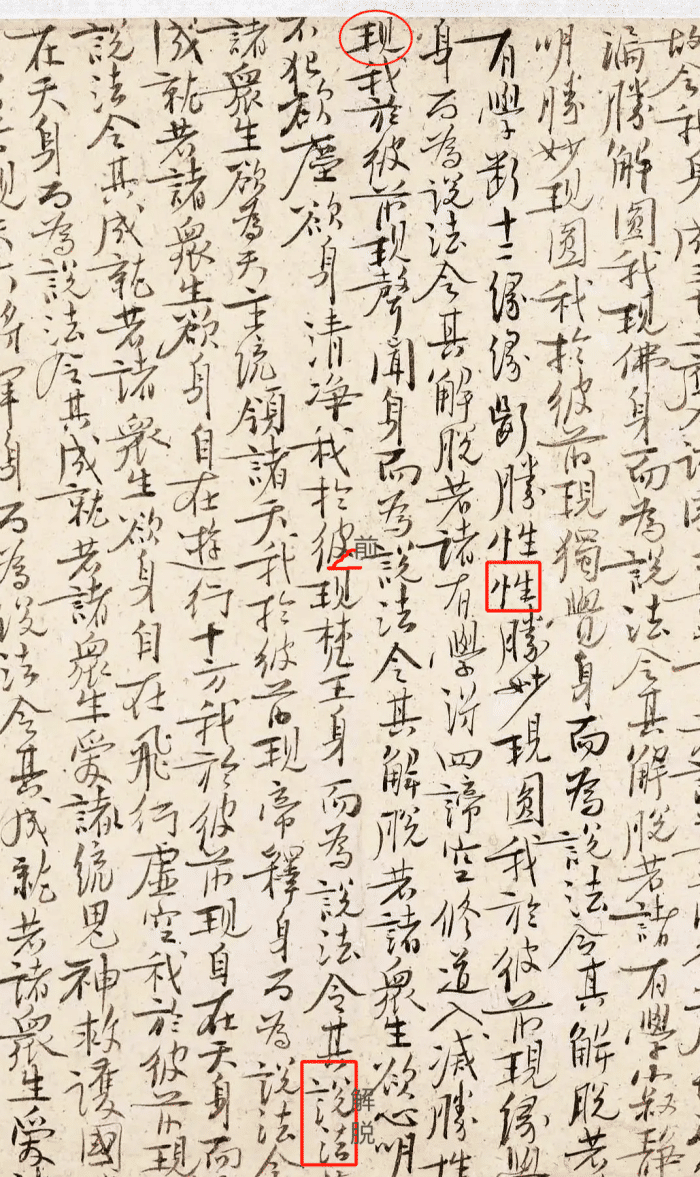

我不关心文人吵架的事情,只凭他最喜欢的是《楞严经》,作为同好,先从他抄写的佛经试图去了解真实的他。他抄写的这段正是观世音菩萨讲自己如何证悟的法门,确是《楞严经》精华中的精华。

对照手上的《楞严经》,发现王安石这个“准状元”抄写居然有诸多错漏,不知是他手上那本借别人的楞严经有缺失,还是他本人看漏写错。毕竟那时他已有65岁,隔一年就因背部生疽感染而死。

南宋学者张栻喜欢收藏王安石的笔墨,发现他给人写信,总是“匆匆草草”,快快写完。

对他的书法点评,我觉得最贴切的形容是,“运笔如插两翼,凌轹于霜空雕鹗之后...纸上直欲飞动”,字像翅膀收紧、高速滑行的隼,要从纸上飞走似的。

晚年罢相之后,王安石醉心于研究佛、道。曾以对儒家经典的阐释闻名于世,所作文章多作为学生参考答案的他,研究佛道受到了反对党的各种嘲笑。讽刺他难道能从道德经推出经世治国的方法?又说佛经乱俗。

他在给好朋友曾巩的书信里回复:

世上早已没有完整的经书。只读经,不足以理解经。他自己诸子百家之书,乃至于医书、农籍,各种小说无所不读。农夫女工,没有不请教的,然后对于经书才能明白大体而没有疑问。

多方求证,有所取舍,用来验证自己的道理,面对异端邪说岂会轻易动摇。当今社会的混乱不在于佛经的流行,而是士大夫阶层沉迷于追求利欲,互相拍马屁,不反省修身。

王安石学佛在铁面僧人法秀那里也吃瘪,他编了个字典,叫《字说》,把字的偏旁部首拆开来解释字意,并强加一些自己的理解。

他兴冲冲的拿着这个字典去给法秀讲他怎么理解佛经三昧的,法秀和尚直接回复他:“相公文章,村和尚不会”。

王安石悻悻的继续追问,法秀答,梵语三昧,意思是正定。相公用华丽的语言解释,搞错了!王安石就特别不爽法秀。

他以为自己要死了,就把住的地方捐给了寺庙。结果病又好了,只好租了个房子。神宗皇帝赐给他的骏马死掉之后,他非常悲伤,从此只骑一条毛驴。他不喜欢坐着,经常骑着毛驴在外游览。

黄庭坚嘲笑他学佛学得四不像,但是看他的风度真乃视富贵如浮云,不溺于财利酒色,一世之伟人也。

在生命的最后一段时光里,楞严经最打动他的不知是:

“若诸众生,爱治国土,剖断帮邑。我于彼前现宰官身,而为说法,令其成就。”

还是

“彼佛教我从闻思修,入三摩地。初于闻中,入流亡所。所入既寂,动静二相了然不生。如是渐增,闻所闻尽,尽闻不住。觉所觉空,空觉极圆。空所空灭,生灭既灭。寂灭现前,忽然超越世出世间,十方圆明。”

感谢这个藏品让我生出兴趣,了解一些王安石的故事,他像我历史里的旧友。

大家也不要错过这个展览,不需要预约,拿身份证直接去上海博物馆东馆,记得每周二闭馆。

如果在他展柜面前有人拿着獾的玩偶拍照,那是因为小王安石出生时,有一只獾跑进产房然后消失了,所以他的小名叫“獾郎”。

为了纪念獾郎,帮他校对一下这份手稿里的缺失的一句:

“若有男子,乐持五戒。我于彼前现优婆塞身,而为说法,令其成就。”

后面漏掉了:

“若有女子,五戒自居。我于彼前现优婆夷身,而为说法,令其成就。”

敬王荆公!干杯!

上一篇:《丝绸之路艺术史》近日出版