戏骨未老,丹青还童|画家萧继石与他的江城浮世绘

来源:中国艺术鉴赏网

文|叶晓勇

图 画家萧继石作品

图 画家萧继石作品

相声泰斗马三立先生那句“脸上没戏,相声便没戏”的梨园箴言,在洪湖之滨孕育的画家萧继石身上得到了最生动的印证。这位中国美术家协会会员端坐画室时,眉梢眼角自成一方舞台——眉峰微蹙是市井生活的诙谐启幕,眼尾细纹如岁月刻下的达观台词,嘴角抿起的弧度恰似洞悉世情后的平和收梢。这张被时光精心雕琢的脸庞,正是洪湖水土与荆楚文脉共同滋养的艺术幕布。

图 画家萧继石作品

图 画家萧继石作品

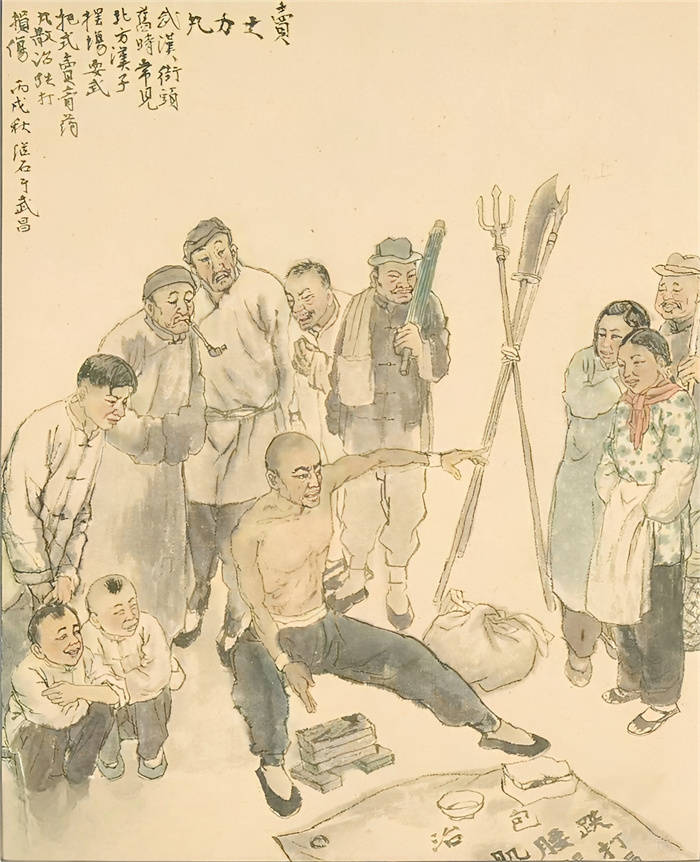

1952年生于洪湖的萧继石,自幼浸泡在江汉平原的烟火气里。1986年自华中科技大学走出时,他已然在漫画界崭露锋芒;1997年获华中师范大学硕士学位后,其艺术视野更添学理深度。自1980年执笔创作始,他的艺术轨迹便如长江汉水般奔涌不息:先以《安徒生童话》连环画展现叙事天赋,后以《世界漫画杰作选》编辑身份淬炼国际视野。系列漫画《高老二趣事》《刘大逛武汉》《贱三爷》在报章连载时,武汉三镇的茶楼里常爆发出会心大笑——那些夸张变形的人物,恰是市井众生相的幽默切片。

图 画家萧继石作品

图 画家萧继石作品

2012年秋,武汉大学出版社的印刷机滚烫出产了那部注定成为经典的《淋湿的幽默》。这部194页的32开本著作,封面水滴晕染的墨迹恰如其名——幽默在时代风雨中浸润出思想的重量。书中《给丁玲画漫像》记录着1985年的文坛轶事:他捕捉到女作家眉宇间的英气与沧桑,线条如手术刀般精准;《在法国漫画沙龙展上幽他一默》则展露其国际视野,用东方智慧解构西方文化冲突。尤为珍贵的是《鲁迅救火》的创作手记:“讽刺漫画是社会的灭火器,幽默则是救火时的清醒剂。萧老的幽默是含泪的微笑,在哄堂大笑后让人触摸到时代的隐痛。这部融合生命回望(《小镇岁月》)与艺术哲思(《笔上的中国》)的文集,以温润笔触颠覆了传统励志书的激昂范式,恰似他教导学生时常说的:“幽默当如春雨,淋湿了衣衫却滋润了心田。”

图 画家萧继石作品

图 画家萧继石作品

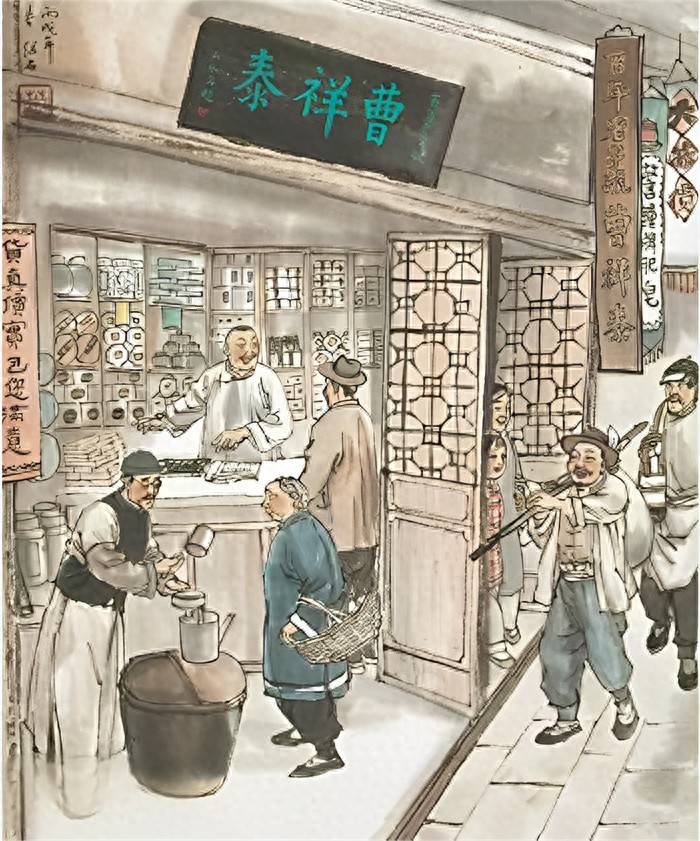

当新世纪的推土机碾过老汉口的街巷,萧继石背起画箱走进消逝的里弄,像一位辛勤的拾穗者,经二十余载的刻苦研究与创作,成为第一位系统描绘老武汉民俗风情的画家,为城市谱写视觉史诗。 2009年问世的《老武汉风情》如一部纸上的时光机:转糖摊前晶莹的琥珀糖画,剃头挑子蒸腾的热气,竹床阵上摇动的蒲扇,抵脑壳、捏面人、放鞭炮的趣味,曹祥泰、汪玉霞、蔡林记等汉口老字号,在浓墨重彩中重获呼吸。2020年出版的由严昌洪教授著,萧继石绘的《中国风俗图志·武汉卷》,更成了武汉市重要的文化地标——江汉关钟楼的百年钟摆永悬纸页,花楼街的豆皮师傅额沁汗珠,铜铲刮锅声几乎穿透纸背,萧老笔下的武汉,连空气都是滚烫鲜活的。这些作品在武汉博物馆的《老武汉风情画展》中汇聚成河,观众抚摸展墙如触碰城市的年轮。

图 画家萧继石作品

图 画家萧继石作品

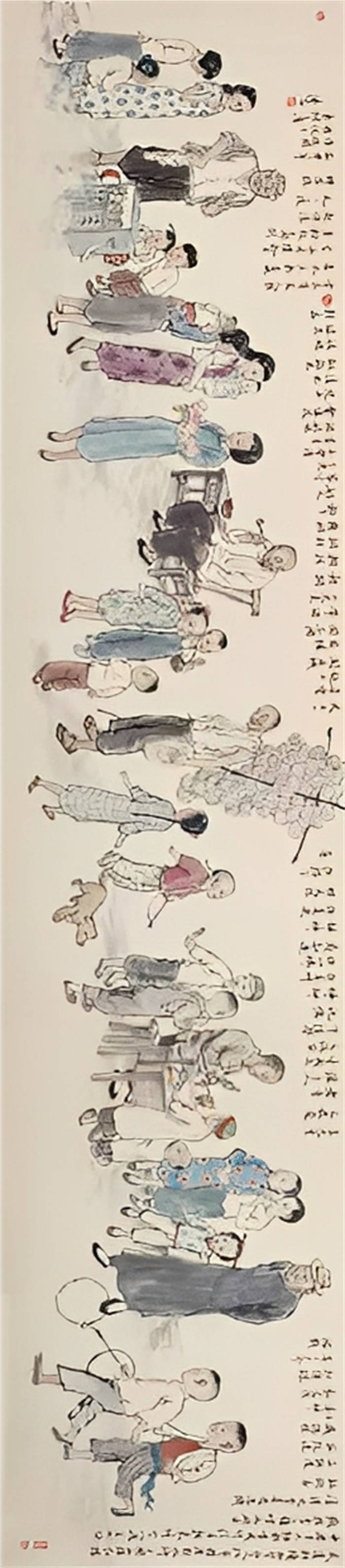

2017年江汉关博物馆的《老武汉童谣画展》,掀开萧继石艺术宇宙的璀璨章节。《推磨摇磨》中旋转的石磨化作时光年轮,磨缝间洒落的糯米粉如星辉闪烁;《点脚斑斑》里翘起的小脚丫排列成生命密码,孩童裙裾翻飞似彩蝶起舞。当展览巡至丰子恺美术馆、李叔同纪念馆、张乐平艺术馆,长三角的白墙映着武汉方言的稚趣:“伢哎莫哭/买个大馍馍/馍馍呢?猫叼了……”水墨点染间,童谣不再是消逝的声波,而成为可触摸的文化基因。2014年入选中国水墨漫画名家邀请展的《快乐童年》,更以穿越时空的纯净眼眸,凝视着每个时代的童真——画中滚铁环的男孩身影,与《淋湿的幽默》里描述的洪湖童年遥相呼应。

书法是萧继石艺术宇宙的隐秘图 画家萧继石作品轴心。他习字从魏碑筑基,又熔冶义之率意,归宗于颜鲁公的浑厚。观其书法,枯笔如老槐虬枝,涨墨似长江奔涌,转折处可见金石铿锵。萧老书法里的拙趣,恰是荆楚大地赋予的筋骨,那种不事雕琢的力道,与他风情画中的烟火气一脉相承。”

在武昌湖滨画室,武汉漫画研究会荣誉会长仍保持着晨课习惯。当曙光漫过子恺画院颁发的聘书,他执笔描绘武汉长江主轴新景:江鸥在黛色水纹间翻飞,晴川桥如虹跨江,岸边樱花云蒸霞蔚。与《老武汉风情》的沉郁不同,新卷中泼洒着明快青绿,笔法愈发疏朗——恰似他艺术生命的进化轨迹。案头摆放的《淋湿的幽默》扉页题着自勉:“幽默是暗夜里的微光,既要照亮荒诞,也要温暖人心。”钤在《江城新轴》右上角的朱文印“江城卖艺人”,在晨光中如一枚鲜活的武汉胎记。

图 画家萧继石作品

图 画家萧继石作品

这位戏骨画家的笔墨生涯,恰是汉江激越与长江雄浑的交响:早期漫画如《贱三爷》的锐利是汉江清响,风情画的蕴藉如长江低吟,晚岁童谣水墨已成两江交汇处的浩瀚苍茫。当观众驻足的萧继石大作前,那些凝固在纸上的吆喝声、豆皮香、童谣韵,都在无声印证《淋湿的幽默》中的箴言:“最永恒的艺术,永远生长在烟火人间最深的皱褶里。”此刻画室窗边,七旬老者眉梢轻挑的侧影,依然在演绎着永不落幕的江城大戏,戏骨未老,艺术常青。

图 画家萧继石近照

图 画家萧继石近照

审核:张佑军

编辑:林韬