0.4毫米竹丝创新引领两百年瓷胎竹编技艺复兴

在崇州市传统工艺促进会实验室里,23岁的香港科技大学化学博士白梓吉正在将一根根特细竹丝浸入特制溶液中。溶液中的竹丝逐渐透出深沉而均匀的深褐色光泽——这正是二百年来瓷胎竹编匠人梦寐以求的天然色泽。

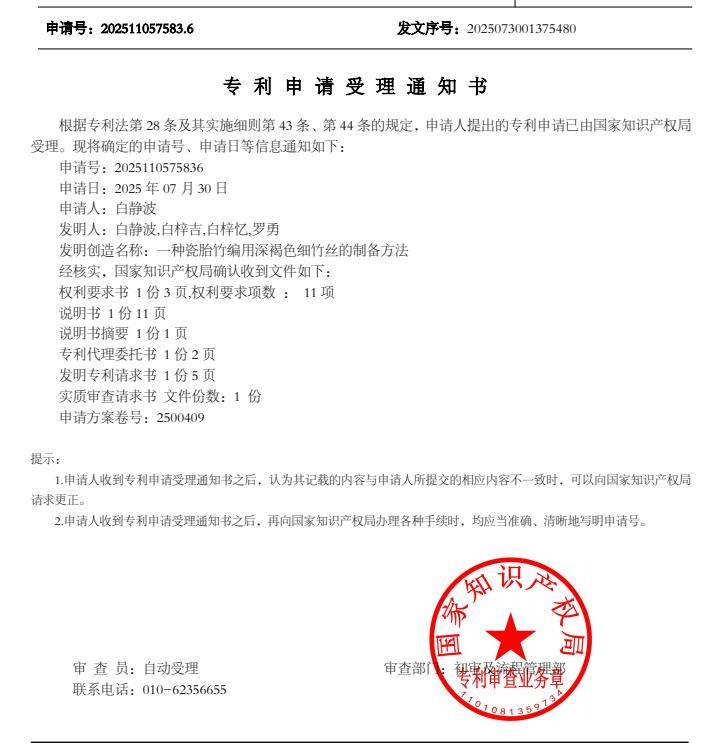

这一刻,传统工艺与现代化学的碰撞终于绽放出变革的火花。白梓吉博士团队发明的《一种瓷胎竹编用深褐色细竹丝的制备方法》(专利号:2025110575836),不仅解决了竹丝防霉、强韧、着色三大百年难题,更在非遗保护领域开辟了一条科技赋能的全新路径。

01 产业变革,新材料驱动的新经济

与传统竹编产品相比,采用新工艺的竹丝扣瓷作品具有三大核心优势:

竹丝易脆解决:解决了传统特细竹丝在编织过程中易脆易断的问题,大大提升了竹编匠人编织的效率和产品的实用性、美观度。

寿命革命:在加速老化实验中,作品寿命超传统产品3倍以上。

使用价值提升:可直接水洗的竹编茶具成为可能。

当白梓吉博士将第一件采用新工艺的竹丝扣瓷“熊猫报竹竹编盖碗”交给一辈子都在做特细竹丝的罗荣成老师傅时,这位老匠人对着灯光转动着杯体,竹丝间流淌出丝绸般的光泽。“对!就是这个颜色!”他喃喃道,“我师父的师父说,最好的竹丝应该就是这个深褐色,就像土地里埋藏了千年的古董.........。”

02 千年技艺的科技突围,酸浴火炼的深褐秘钥

道明竹编工艺历史悠久,素有“户户闻破竹,人人忙编织”之说。传统制作中,匠人需将慈竹浸泡水煮反复晾晒,经刮青、破竹、启篾等二十余道工序,方能获得可用的竹丝材料。这些繁复工序背后,隐藏着三个世纪悬而未决的技术痛点:1、竹丝易霉变;2、韧性不足易断;3、染色依赖化学染料易褪色。

白梓吉博士团队的发明专利,正是直击这些痛点。其核心技术“酸-碱-中和-油鞣-炭化”多工序协同处理,在保持竹纤维天然结构的同时,实现了四大突破性变革:

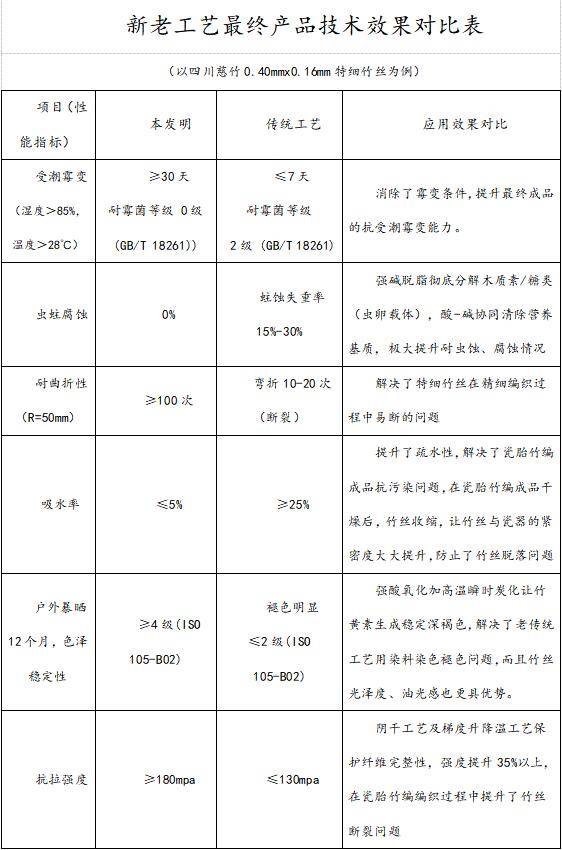

防霉性能大大提升:通过分子级改性,竹丝纤维素抗生物降解能力显著增强,特细竹丝在湿度>85%,温度>28℃环境中,≥30天无受潮霉变现象,远远大于传统工艺的≤7天就霉变。

力学性能革命:耐曲折性提高10倍,解决了竹丝编织中最致命的断裂难题。

疏水进化:吸水性降低5倍,确保竹编工艺品在水洗环境中依然稳定,抗污染。

自然美学的科学实现:不依赖化学染料,通过精准控制炭化过程呈现天然美丽光滑深褐色泽。让竹黄素生成稳定深褐色,解决了老传统工艺用染料染色褪色的问题,而且竹丝光泽度、油光感也更具优势。

这种深褐色竹丝不仅完美解决了传统竹编的痛点,更赋予瓷胎竹编作品前所未有的美学价值。

03 两代匠心,一场化学与传统的双向奔赴

“父亲的白发和这把竹丝一样多,却从未停止研究竹材改性。”白梓吉博士在实验室里这样回忆。她的父亲白静波是位深耕传统手工艺研究的老匠人,姐姐白梓忆则专攻非遗文创设计,家族三代与传统手工艺为伴。

2024年初,白梓吉在新加坡国立大学攻读化学研究生期间,注意到竹材纤维素分子结构与合成聚合物的相似性。她大胆设想:“能否用现代化学重构竹纤维的微观结构?”

这一设想得到父亲白静波和制作竹丝的罗勇老师的支持。研究团队在两年间进行了1000余次实验。2024年初冬的一个深夜,一组特殊的处理溶液配方在失败百次后终于成功——经处理的竹丝在零下20℃至60℃的极端温变测试中完好无损,色泽如古巴比伦琉璃般深邃稳定。

04 科学秘方,分子重构的艺术

这项专利的核心创新在于创造性地融合了四重处理工艺:

浸酸活化:采用有机酸溶液,在35℃恒温下短时间内打开竹纤维孔隙。与传统工艺的“刮青”处理相比,纤维损伤率降低70%,为后续处理奠定基础。

精准炭化:创新采用瞬时炭化、梯度升温、梯度降温,在竹丝表面形成均匀分布的纳米碳颗粒,赋予了竹丝自然深褐色泽。

碱液重构:通过浓度精确控制的氢氧化钠溶液,使纤维素分子链定向重排。实验数据显示,处理后竹丝拉伸强度比传统工艺制作的竹丝大大提升。

油鞣强化:借鉴市级非遗技艺——百年皮匠皮革鞣制工艺,将竹丝浸入特制复合油乳液。这使竹丝表面形成微米级保护膜,实现“呼吸式”防水——隔绝液态水却允许水分子通过。

05 非遗觉醒,科技赋能的传承新范式

当下非遗保护领域,数字化展示成为主流。这些技术虽保存了非遗的“形”,却难以延续其“魂”。白梓吉博士团队另辟蹊径:“我们要用科技让传统工艺活得更好,而不只是保存在博物馆和视频里。”

白静波的师父——道明竹编国家级代表性传承人赵思进老师这样评价:“深褐色竹丝不仅解决了困扰我们几代人的技术瓶颈,更让瓷胎竹编在艺术表达上达到新高度——那种深褐色是任何染料都无法呈现的自然美学。”

在科技与传统工艺的交汇点上,白梓吉博士及其团队的创新成果不仅为瓷胎竹编注入了新的生命力,也为非物质文化遗产的传承与创新提供了新的思路。通过现代化学技术的加持,0.4毫米的竹丝得以焕发新生,解决了长久以来的难题,赋予了这项古老技艺新的美学价值和实用功能。白梓吉博士的故事,是年轻一代科学家与传统工艺匠人精神的传承与创新的生动写照,展现了科技与文化融合的力量,为未来非遗保护和传统工艺的发展开辟了新的道路。