日军“不许可写真”有多少?大阪的报社不听军令,偷藏30万底片

文|云初

编辑|云初

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

《——【·前言·】——》

日军战争时期全面禁止“不许可写真”,大阪一家报社不听命令,暗地收藏三十万张底片。到底有多少“不许可写真”?那座底片库能隐匿多久?

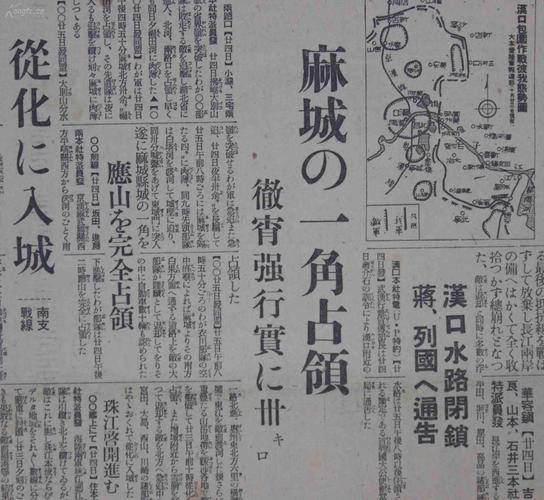

镜头被封锁,战争被美化

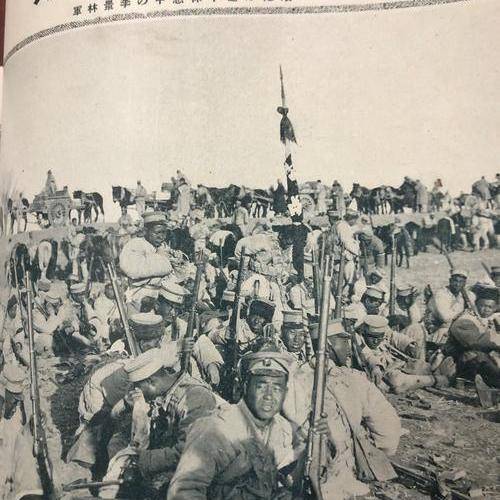

1937年及以后日军全面推进侵华战争,同时控制视线。随军记者拍摄需经过严格审查,任何涉及暴行、屠杀、饥馑、尸体及抗争场面,无一例外被禁止发表 《About the Mainichi Wartime Photographs》中明确指出,战时照片如公开,将干扰战争宣传,因此被封杀 。

随军摄影师更是实际被告诫,只能拍“日军努力修路”、或“地方百姓拥戴日军”等画面。真实的屠杀、尸山血海镜头必须删掉 或根本不拍。比如报道淞沪会战及南京保卫战的资深摄影记者佐藤振寿回忆自己目睹大量暴行,却绝大多数照片未被送回报社、未获刊发机会。

拍不到真相,公众得到的只剩官方提供的“美谈”。战地照片成了宣传工具,不准拍真惨景,不准显苦难。那些不符合宣传口径的底片,要销毁、要隐匿,新闻自由一夜被钳断。

故事发生在大阪某报社。该社地下记者团队暗中保存报社内部迁移前未销毁的全部底片,多达三十万张。 这些底片里隐含未经审批的影像信息,见证了战地真实:村庄被焚、平民尸体、逃难人群。这些画面违抗日军“不许可写真”命令,却被秘藏多年。

底片库里的反抗与保存

1940年代中期,大阪那家报社成为关键节点。表面上配合政府审查,报纸刊登的是漂白后的战争故事。暗地里,报社地下摄影室人手少,空间紧张,却有人坚持把底片分类打包,用棉布裹好,藏进报社地下仓库。

木架上堆满黑胶底片盒,标签上还写着“1937年 南京 附近村落”之类。当年编辑与摄影师担心日军来搜查,曾将底片箱顶在旧报堆下面,用墙砖堵住通气孔。

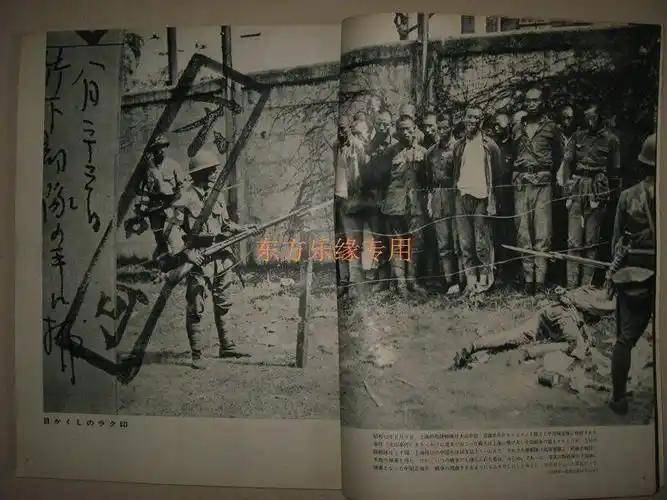

那三十万张底片,有近半来自当地记者,也有少部分从华中被暗运回大阪。这些底片记忆深刻:官兵扛着战俘走、衣衫褴褛的难民人群在江边、村庄被烧后的焦土、被活埋的尸体堆积。这些场景从未在日本国内报刊公开。但在暗地里,它们保留了战争的另一面。

随着战争后期纸张紧缺,官方压力升级,报社高层设法将清洗过的底片销毁,外包装标为“破损废品”。真正照片藏匿者分成几组,轮流看管。版面编辑每周轮替地下仓库,以防个别被捕就立刻找不到底片。整个保存行为,几乎是一场悄然的反抗。

眼下这些底片中不乏南京、常州、无锡、苏州等地的暴行影像。南京大屠杀的证据中,确实有部分是摄影师偷拍或地下带出的图像,但日本国内媒体压制使许多未见天日。 许多研究者指出:战争中日军严格控制新闻采访,剪裁暴行为“不可报道” 。

很多底片保存完好,后来战争结束,报社高层把底片悄悄交给民间档案馆或历史研究机构。实际藏匿量高达数十万张,对那段历史,留下了承载真相的印记。

战后余烬,黑箱开启前的沉默

1945年,日本战败。大阪城下,烟尘未散,新闻机构陷入短暂真空。美军进入各大报社接管资讯传播,要求查封一切战时档案。很多单位主动上交原始材料、相机底片、战地通信记录,希望借此保住机构。但大阪这家报社并没有交出全部底片。

地下摄影室仍由原班人马看守。那几排布袋底片依然藏在木架后,一些已经发霉变形,部分胶片卷边,但大多数影像依旧清晰。有人开始拍照翻录,有人编号整理,有人试图按时间线拼出完整战线。

战后舆论逐渐解冻,新闻人想做的不是报导“胜败”,而是回头整理“真相”。他们知道,这些底片里有战俘的脖子、被捆的妇女、倒在教堂前的尸体。这些场面曾是“绝对禁止拍摄”的对象,如今成了揭露战争罪行的证据。

数年内,一部分底片陆续被秘密送往学术机构。京都大学历史系、名古屋民间研究会、早稻田档案馆等陆续收到匿名捐赠包裹,内含胶片、编号记录与简短时间说明。这些资料成为日后研究侵略战争、暴行现场的少数原始图像来源。

可也不是所有人都同意公开。有报社内部员工主张彻底销毁,避免“抹黑民族”,还有人主张“暂存封档五十年”。一段时间里,底片的命运悬而未决,就像一座火山还没选择喷发,等待气压临界点。

这沉默整整压了三十年。

影像解封,三十万张照片中的战争真相

1970年代,日本社会掀起一波“反思战争”浪潮,一些知名记者、学者开始系统追溯侵华历史。大阪这家报社的底片终于第一次被全面整理。

这项工程长达五年。照片分类、清洗、数字化、整理背景资料,每一张都需确认拍摄时间与地点。很多底片无标注,需依赖当年报社派遣表与前线行军图纸逐个核对。一张张图像重新清晰:烧焦的车站、倒塌的教堂尖顶、妇女身上的刀痕、婴儿裹尸袋旁的士兵靴。

在京都国立图书馆首次展出时,仅开放三千张照片,就震撼全场。这不是敌我之分,而是战争真相的血肉呈现。有人在展馆流泪,有人质疑图像来源,有人在黑白照片前站立整整一小时不动。

其中最引发轰动的是南京系列照片,记录1937年底南京周边战事后场景。一张拍摄于江边的画面显示大量尸体横陈岸边,背景是当时的中山码头方向。另一张为江南一户人家院内场景,门口伏倒四具平民尸体,未腐烂,显然刚遇害。这些影像此前从未在日本国内公开发表。

底片展出后引发舆论风暴。支持者认为“日本战后需要面对过去”,反对者则抨击展览“抹黑国家形象”。媒体介入、议会讨论,最后由民间历史机构成立“战争影像保存联盟”,将三十万底片数码化并永久封存于三处非政府档案库中,供研究用途。

今天,部分底片公开展出,成为揭露侵略战争与记者职业风险的历史遗物。大阪报社那间摄影室已拆,但仓库旧址上建了一座小型纪念碑。碑文只刻两行字:

“镜头不能改变战争,但能记住真相。

不许可写真”不是技术术语,而是战时对真相的封锁令。三十万张底片藏在大阪一间不起眼的摄影室里,不为颂战、不为煽情,只为留下那段不能说的历史。

这些影像,没人配音,也无人解说。它们沉默,却足以撼动时代良知。今天能看到,是因为一群不听命令的摄影记者,用镜头对抗遗忘,用底片对抗虚构。即便不能出版、不能说、不能登,也不愿把真相扔进火堆。

底片没烧,战争就不能被洗白。