曹旭峰小小说 | 我是画家

来源:中国艺术鉴赏网

雨点砸在生锈的铁皮屋顶上,吵得林默然脑仁嗡嗡响。

他攥紧手里的画稿,揉成一团,狠狠摔出去。纸团滚进地板上的颜料洼里,溅起几点多彩的泥浆。

角落堆满空画框,框里的空白像无声的嘲笑,映着他空洞的眼睛——他曾经那么笃信自己是个画家。现在?他连自己是谁都不敢确定了。

旧报纸角落里,一条小广告跳进他眼里:“画室短期免租,条件面议。”地址竟在寸土寸金的艺术区边上。

电话拨过去,对方含糊不清,只丢下一句“照顾特殊人士福利”,就挂了。

林默然没时间琢磨,像抓住救命稻草,一头冲进那栋爬满常青藤的老楼。

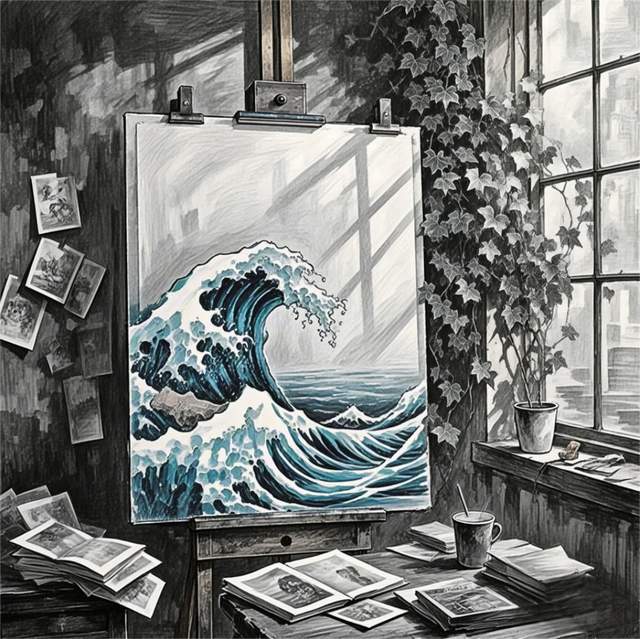

画室干净得反常。画架稳当,光线从高窗泼洒下来。空气里,飘着一丝若有若无的中药味,怪得很。

林默然顾不上细想,只觉得这地方像是专门给他准备的。一进来,那股曾压得他喘不过气的疲惫,竟被一种奇异的安宁裹住。

画笔第一次碰到这里的画布,像开了闸。颜料自己往外涌,画面不用费力就浮现出来。

他从没这样酣畅淋漓地画过。身体里像有什么蛰伏的东西醒了,每一笔都带着从未有过的生命力。

怪事也悄悄冒头。有些深夜,画室深处似乎传来极轻的梦呓。刚完成的画,也莫名带着一种说不出的熟悉感。

他心里掠过一丝不安,但创作的狂喜太凶猛,轻易就把那点不安冲散了。他告诉自己,不过是灵感爆发时的通感罢了。

这天,画室主人陈锐踏进画室。鹰一样的目光,扫过林默然那些墨迹未干的新作,骤然亮得惊人。

“天才!真正的天才!”陈锐的赞叹近乎狂热。他当场开出无法拒绝的天价,要买断画室里所有的画,连墙角那几幅,林默然自己都嫌弃的练习稿也不放过。

幸福来得太急,让林默然有些头晕。看着一串串钱的数字,他心底竟升起一丝冰冷的寒气,又像长出一串的藤蔓,将他越缠越紧。

“陈先生,”林默然声音发颤,自己都没察觉,“这些画……您为什么这么肯定?”

陈锐动作顿住,嘴角弯起一个复杂的弧度。他没回答,抬手一指墙中央——那是林默然最满意的一幅:汹涌的海潮撞击礁石,翻滚着一种奇异的、仿佛沉淀了时光的深蓝。

林默然盯着那片蓝,一个念头电光火石般劈过:这些天,他总在无意识里反复调这种蓝,却怎么也调不出,记忆中那种厚重又忧郁的味道。

“认得这蓝么?”陈锐的声音沉下来,像在讲一个老故事。他从包里抽出一张泛黄的旧照片,推到林默然面前。

照片上是个白发苍苍的老人,穿着沾满颜料的罩衫,站在同样的画架前,背景就是这间画室。老人的眼神很深,却透着一股无法聚焦的茫然。

林默然的呼吸猛地停了。他认得那眼神——似乎,太熟悉了。在无数个深夜里,当他无意瞥向画室幽暗的角落,那种空洞里藏着奇异专注的感觉,总让他心头一紧。此刻,它凝固在照片里,像个冰冷的注脚。

“他叫沈墨岭,”陈锐的声音像从很远的地方飘来,“这画室以前的主人。晚年,阿尔茨海默症像橡皮擦,一点点擦掉他所有的记忆,名字,一生的辉煌……只有一样东西,那刻进骨子里的画画本能,顽固地留了下来。”

陈锐的目光,再次投向墙上那些澎湃的画,语气混着惊叹和一丝冰冷的悲悯:“不可思议,对吧?当‘他自己’在脑子里彻底消散,身体却像个最忠实的仆人,凭着几十年的肌肉记忆,一遍又一遍,机械地、精准地……在画布上复刻他生命中最辉煌的杰作。”

他顿了顿,目光望向林默然惨白的脸上。“而你,林先生,你搬进来后画的每一笔,每一幅……都惊人地、分毫不差地,复现了沈老最后那段混沌时光里,无意识留下的‘作品’。你不是在创作,你只是……一面无比精确的镜子,一个……活着的回声。”

林默然僵在原地,像被钉住了。令人窒息的寂静吞没了画室。他脖子僵硬地转动,茫然的目光扫过四周——那些曾被他视为才华喷涌的铁证,此刻密密麻麻挂满墙壁,每一幅都沉默地注视着他,像无数冰冷的墓碑。

每一笔,每一抹色彩,都不再是自由的表达,只是他人记忆废墟里冰冷的拓片,精确拓印着一个消失灵魂最后的回响。

这画室不是灵感的源泉,是遗忘筑成的牢笼。他以为自己在奋力凿开通往艺术的隧道,到头来,只是沿着别人记忆湮灭前,碾出的车辙,徒劳地打转。

那支撑他熬过无数贫寒长夜的骄傲——“我是画家”——轰然坍塌,碎渣扎进心里,尖锐地提醒:他精心呵护的每一笔,不过是另一个迷失灵魂在尘世无意识的游荡。

林默然的目光最终落回自己颤抖的手上,这双曾以为握住了画笔,就握住了存在意义的手。

空荡荡的画室里,阳光斜斜地打在唯一一块空白的画布上,白得刺眼。他咧了咧嘴,喉咙里一股干涩的腥气翻涌。一个无声的惨笑扭曲了他的脸。

原来,他才是那个赝品。

(作者曹旭峰,资深媒体人、作家,中国艺术鉴赏网创始人,曾任长江日报、知音杂志社、中国新闻社记者。著有长篇历史小说《三国英雄赵子龙》《鄂王岳飞之宋瓷悲歌》《铁骑走三国》,悬疑推理小说《童贼》(又名《为母复仇少年》),以及三十集电视剧本《双重追捕》等。)

审核:张佑军

编辑:徐文新