【古诗词鉴赏】宋代诗人杨万里《夏夜追凉》诗赏析

【原作】

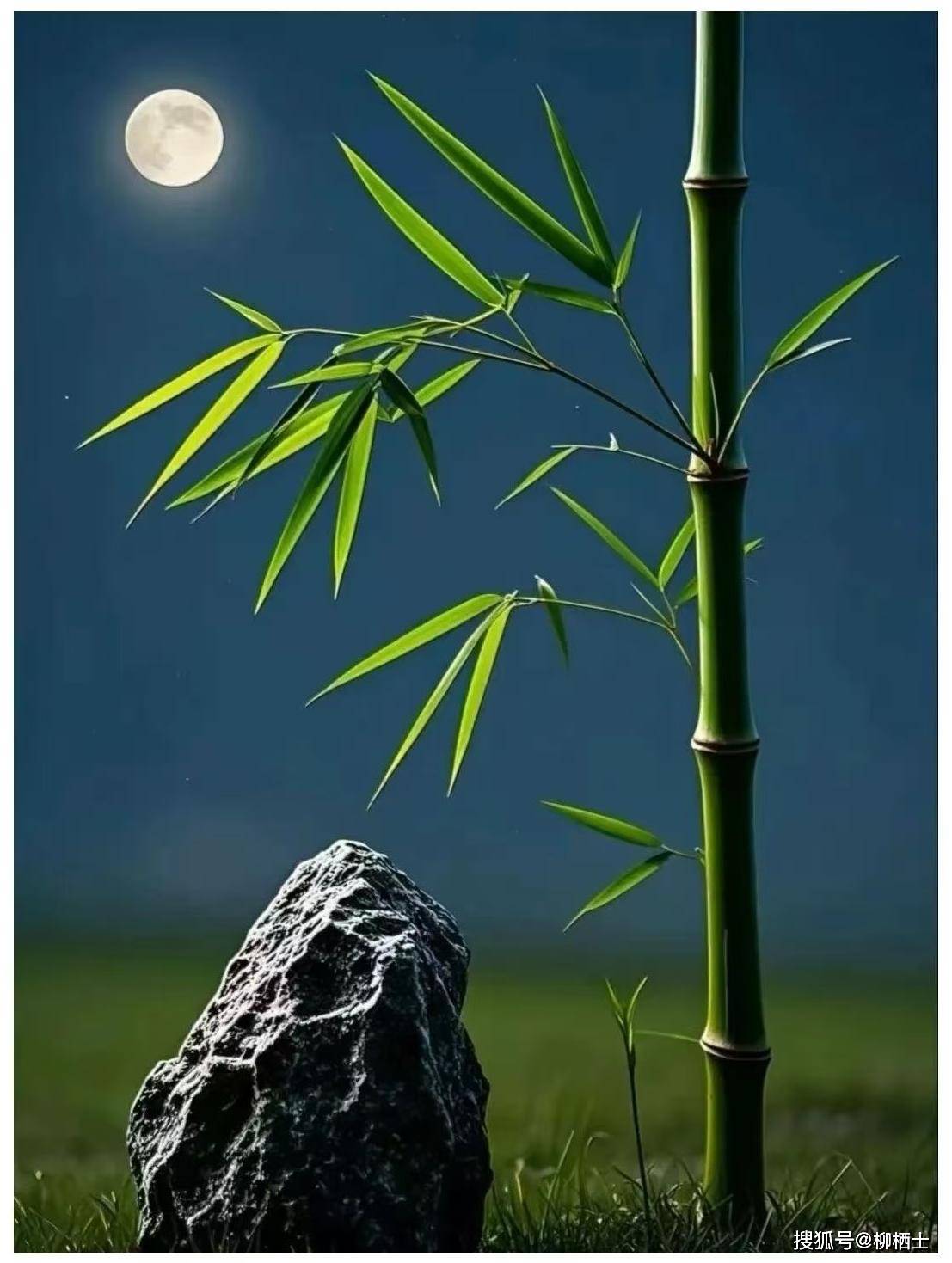

夏夜追凉

【宋】 杨万里

夜热依然午热同,

开门小立月明中。

竹深树密虫鸣处,

时有微凉不是风。

【译文】

夜晚依然跟中午一样炎热,打开房门在月下稍微站一会。

虫鸣不歇的茂密竹林树丛中,不时有阵阵凉意袭来,但并不是风。

【注释】

①追凉:追寻凉爽。语自杜甫《羌村三首》:“忆昔好追凉,故绕池边树。”

②午热:正午的炎热。这里指盛热难耐。

③小立:站立片刻。

【赏析】

“追凉”,即觅凉、取凉。较之“觅”和“取”,“追”更能表现对“凉”的渴求,杜甫“忆昔好追凉,故绕池边树”(《羌村三首》其二)诗意可见。夏夜苦热,外出取凉,这是古代诗人经常描写的题材,光是杨万里就有多首,但这首诗在艺术处理上却有其独到之处:它撇开了暑热难耐的感受,而仅就“追凉”着墨,以淡淡的几笔,勾勒出一幅夏夜追凉图,其中有皎洁的月光,有浓密的树荫,有婆娑的竹林,有悦耳的虫鸣,以及作者悄然伫立的身影。

首句貌似平直,其实也有一层曲折:中午时分,烈日暴晒,是一天中最为酷热的时刻,而今,“夜热”竟然与“午热”相仿佛,则“夜热”之甚,可想而知。唯其如此,才引出次句诗人月下独立的形象。

“开门”,点出作者原在室内。或许他本已就寝,而因夜里天热的缘故,辗转反侧难以入眠,迫于无奈才出门纳凉。而“月明”,则点出正值“月华皎洁”的三五之夜。这样,作者“独立”的目的,应该说是“追凉”与“赏月”兼而有之,追凉可得体肤之适,赏月则可得精神之快,难怪他要独立不移、执着若此了。

第三句是对周围环境的点染:竹林深深,树荫密密,虫鸣唧唧。“竹深树密”,见其清幽;“虫鸣”,则见其静谧——唯其静谧,“虫鸣”之声才能清晰入耳。诗人置身其间,凉意顿生,于是又引出结句“时有微凉不是风”,这一真切、细微的体验。

“不是风”,点明所谓凉意,不过是夜深气清,静中生凉而已,并非夜风送爽。可显然静中生凉正是作者所要表现的意趣,但这一意趣并未直接点明。如果没有“不是风”三字,读者很可能将“凉”与“风”联系在一起。

陈衍《石遗室诗话》早就指出:“若将末三字掩了,必猜是说甚么风矣,岂知其不是哉。”然而,这首诗的妙处恰恰也就在这里。作者故意直到最后,才将微露其本意的线索交给读者——既然明言“不是风”,善于体会的读者自当想到静与凉之间的因果关系;随即又当想到,前面出现的月光、竹林、树荫、虫鸣,都只是为揭示静中生凉之理所作的铺垫。这样,自然要比直截了当地道出本意更有诗味。大概这就是《石遗室诗话》所称道的“浅意深一层说,直意曲一层说”的旨趣。

【作者】

杨万里(1127年10月29日-1206年6月15日),字廷秀,号诚斋。吉州吉水(今江西省吉水县黄桥镇湴塘村)人。南宋著名诗人、大臣,与陆游、尤袤、范成大并称为“中兴四大诗人”。因宋光宗曾为其亲书“诚斋”二字,故学者称其为“诚斋先生”。杨万里一生作诗两万多首,传世作品有四千二百首,被誉为一代诗宗。他创造了语言浅近明白、清新自然,富有幽默情趣的“诚斋体”。杨万里的诗歌大多描写自然景物,且以此见长。他也有不少篇章反映民间疾苦、抒发爱国感情的作品。著有《诚斋集》等。