老城烟火气:早市的吆喝、午后的茶馆,藏着城市的灵魂

西安的回民街刚泛起鱼肚白,马大爷的胡辣汤摊就支起了蓝布篷。铁锅里的牛骨汤咕嘟冒泡,他挥着长勺搅动,胡椒与羊肉的香气漫过青石板路。“胡辣汤 —— 热乎的 ——” 吆喝声刚落,穿睡衣的老街坊就端着搪瓷碗来了:“多搁点辣子,要那油泼的!” 晨光里,蒸腾的热气模糊了老人的皱纹,也给斑驳的砖墙镀上了一层暖光 —— 这口带着吆喝声的热汤,是老城苏醒的第一声呼吸,藏着城市最鲜活的灵魂。

老城的烟火气,从来不在光鲜的地标里,而在早市的嘈杂里,在茶馆的闲适中,在那些日复一日的琐碎里。当我们穿过吆喝声走进茶馆,其实是在触摸城市的脉搏,从热气腾腾里读懂生活的本真。

早市:吆喝声里的生活图谱

北京的胡同早市,是部流动的市井词典。“糖耳朵 —— 刚出锅的糖耳朵 ——” 摊主的吆喝拖着京腔的尾音,甜香裹着芝麻的焦脆;隔壁的菜摊老板娘嗓门更亮:“嫩黄瓜 —— 顶花带刺的嫩黄瓜 ——” 指尖捏着黄瓜蒂,轻轻一掰就脆响;穿蓝布衫的大爷蹲在鸟笼旁,手里转着核桃,听卖豆腐脑的喊:“咸的甜的?加辣油不?”

最动人的是南京老门东的早市。李婶的活珠子摊前总排着队,她掀开保温桶的盖子,蒸汽 “噗” 地涌出来,“来,刚剥好的,吸口汤先”。穿校服的姑娘踮着脚递钱,接过装活珠子的纸杯,吸管戳下去的瞬间,鲜得眯起眼睛。不远处的柴火馄饨摊,老板用铁勺敲着锅沿,“馄饨 —— 柴火煮的馄饨 ——” 木柴在炉膛里噼啪响,馄饨的香气混着烟火气,让青石板路上的露水都带着暖意。

成都的早市更像场听觉盛宴。“麻糖 —— 敲麻糖哦 ——” 老人手里的小锤敲着铁板,“叮叮当” 的声响比闹钟还准时;卖叶儿粑的阿婆嗓门细:“糯米做的 —— 甜的咸的都有 ——” 竹筐上的棉布掀开,热气里裹着芽菜的香。穿拖鞋的年轻人揉着眼睛走来,要两个叶儿粑配碗豆浆,坐在小马扎上吃,鞋跟敲着石板路的 “哒哒” 声,与吆喝声混在一起,像首没谱的市井小调。

早市的吆喝从来不是简单的叫卖,而是与街坊的默契对话。张大爷的酱菜摊不用喊,老主顾都知道 “周三有新腌的芥菜”;王妈的油条炸得特别焦,穿睡衣的主妇会多等五分钟,“就要那根炸得金黄的”。这些藏在吆喝声里的讲究,是老城人对生活的较真 —— 哪怕是根油条,也要炸出自己的脾气;哪怕是把青菜,也要带着露水的新鲜。

茶馆:闲适中的时光褶皱

成都的老茶馆,是时光的琥珀。人民公园的鹤鸣茶社里,竹椅摆得密密麻麻,盖碗茶的盖子 “叮叮” 作响。穿白褂子的茶倌拎着铜壶,胳膊一扬,沸水就稳稳地冲进茶碗,茶叶在水里翻卷舒展。李大爷的鸟笼挂在树枝上,画眉的叫声清亮,他和棋友 “将” 得正凶,手里的茶碗却没停过,茉莉花茶的香混着烟袋锅的味,在树荫里慢慢飘。

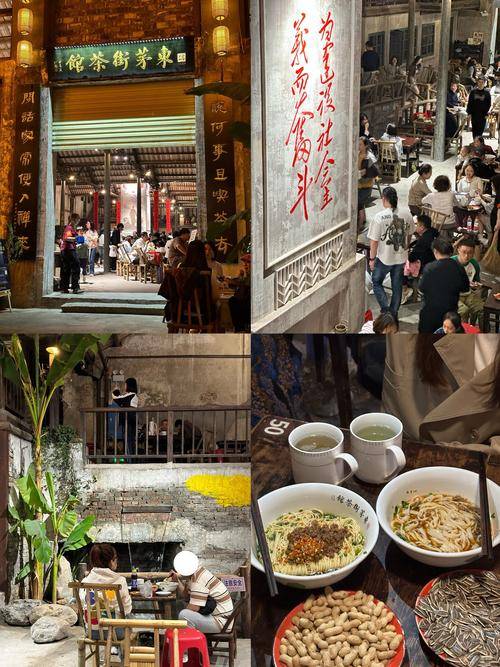

广州的茶楼藏着另种闲适。清晨五点,“一盅两件” 的老茶客就坐在红木桌旁,虾饺在竹笼里冒着热气,叉烧包的褶皱里裹着甜香。“饮啖茶,食个包”,张叔边说边给邻桌的陈姨添茶,紫砂壶里的普洱红亮醇厚。穿旗袍的服务员推着点心车走过,“新鲜出炉的蛋挞 ——” 金属车轱辘碾过地板的声响,与谈笑声、骰子声交织,像把日子泡在了茶水里,越久越有滋味。

扬州的冶春茶社挨着瘦西湖,晨光里的画舫刚荡开涟漪,茶客们已在吃三丁包。包子的褶子捏得像朵菊花,咬下去鸡丁、笋丁、肉丁的鲜混着汤汁漫出来,配着绿杨春茶的清苦,刚好解腻。穿蓝布衫的师傅在长廊里弹古筝,《春江花月夜》的调子与茶碗碰撞的脆响相和,让人忘了今夕何夕 —— 原来老城的时光,能在茶烟里变得慢悠悠的。

茶馆里的闲适,是刻在骨子里的生活哲学。西安的茶客爱掰着馍喝茯茶,馍的干香混着茶的醇厚,能从早上坐到晌午;杭州的茶人则讲究 “明前龙井”,玻璃杯里的茶叶竖起来,像在跳一支春天的舞。这些看似无用的消磨,其实是老城人对抗匆忙的智慧 —— 日子不是用来赶的,是用来品的,就像那杯盖碗茶,要慢慢揭盖,才能闻见最清的香。

烟火气里的城市密码

老城的早市与茶馆,是城市的记忆库。北京的豆汁摊前,喝得冒汗的老街坊能说出这摊的来历:“光绪年间就有了,我爷爷那会儿就喝这个”;苏州的评弹茶馆里,艺人弹着三弦唱《珍珠塔》,弦音里藏着百年前的巷弄故事;武汉的户部巷,热干面的芝麻酱香里,还飘着码头工人当年的号子声。

这些烟火气最动人的,是它的不完美。早市的地面总有点湿滑,茶馆的桌子带着划痕,吆喝声里难免有争执,可正是这些不完美,让城市有了温度。就像南京的老茶馆,屋顶的瓦当掉了几块,漏下的阳光刚好照在茶客的白头发上,他眯着眼笑,手里的茶碗晃出几滴,落在青石板上,洇出小小的深色印记 —— 那是时光写下的诗行,藏着城市最本真的模样。

如今的新城越建越像,高楼大厦复制着同样的玻璃幕墙,可老城的烟火气却独一无二。它是西安回民街胡辣汤里的那勺油泼辣子,是成都茶馆竹椅上的那道磨痕,是广州茶楼虾饺里的那点鲜。当我们在早市的吆喝声里接过热汤,在茶馆的闲适中放下手机,其实是在与城市的灵魂对话 —— 原来所谓的乡愁,不过是想念那口带着烟火气的热乎,惦记那群能一起消磨时光的人。

马大爷的胡辣汤摊到了晌午才收。他蹲在墙根下,就着剩汤吃个肉夹馍,阳光晒得后背暖融融的。“明天还来”,老街坊路过时挥挥手,他笑着应:“给你留着那锅最浓的!” 青石板路上的油渍亮闪闪的,像无数个日子叠在一起的光 —— 这就是老城的灵魂,在吆喝声里,在茶烟中,在那些日复一日的琐碎里,活得热气腾腾。