空白处有惊雷:倪瓒艺术的荒寒宇宙与永恒回响

(倪瓒小像 资料图)

倪瓒(1301-1374),元末明初著名画家、诗人,与黄公望、王蒙、吴镇并称“元四家”。

“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”

——这轻描淡写的自述背后,是倪瓒用枯笔淡墨在元代精神荒漠中劈开的一条归隐之路。当蒙古铁骑踏碎江南文人的仕途幻梦,倪瓒将太湖烟雨凝练为一方澄澈的精神宇宙,在枯寂中孕育出中国文人画最惊心动魄的生机。

一、视觉革命:笔墨与图式的双重裂变

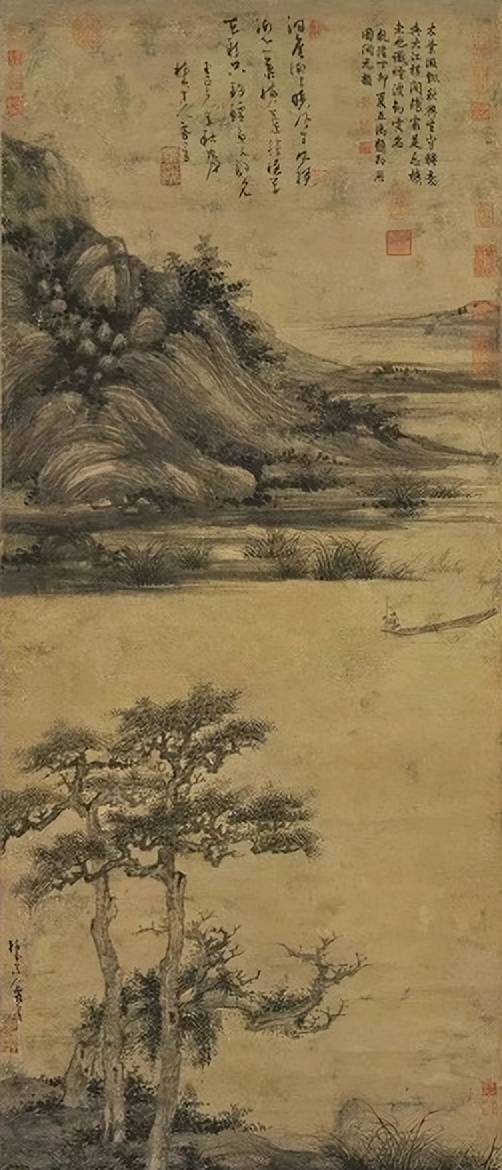

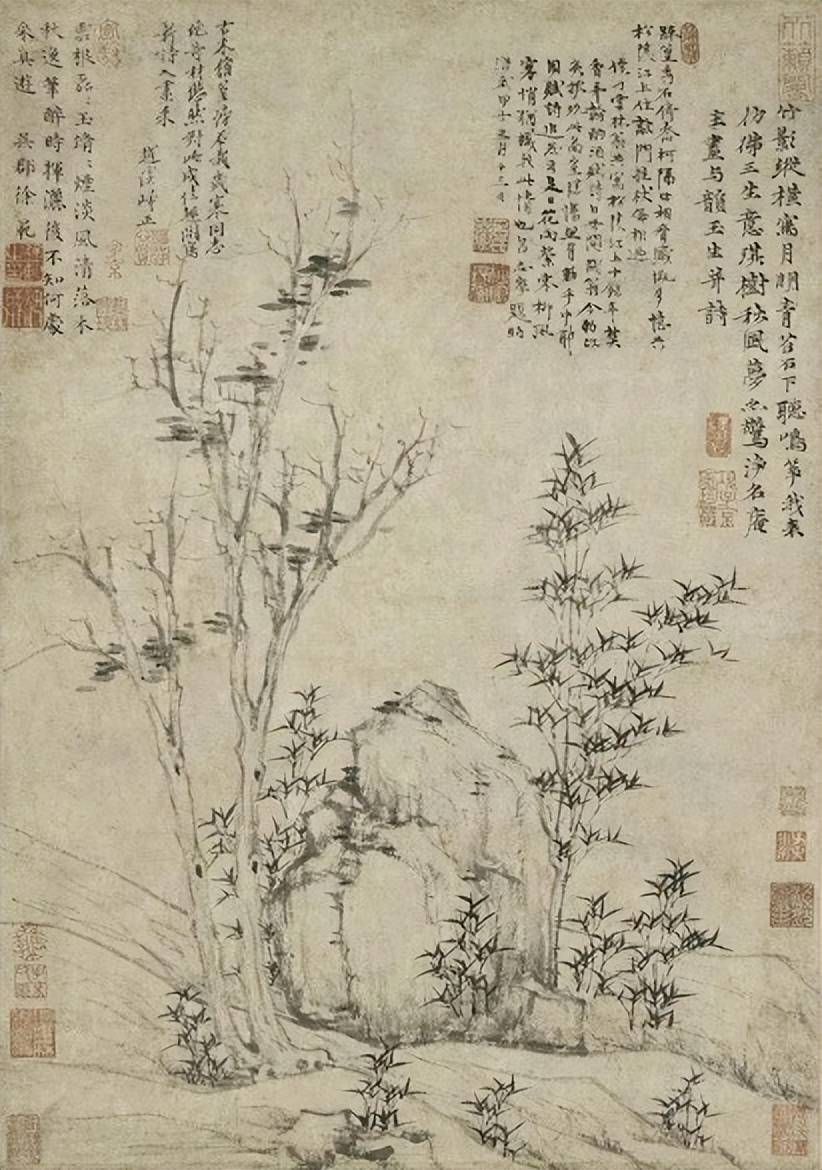

倪瓒的笔锋是带着哲学重量的。他独创的“折带皴”以侧锋拖行于粗粝的“云林纸”上,如刀刻斧凿般勾勒太湖石坡的棱角。在《渔庄秋霁图》中,渴笔淡墨层层叠加形成“淡墨五层法”:先以饱和淡墨勾形渗化,再以枯笔皴擦肌理,焦墨点苔如金石坠地,最后施以极淡赭石与花青,墨色看似萧疏却暗涌着五重层次。这种“似嫩实苍”的质感,正是其从董源披麻皴的柔韧中淬炼出的骨骼。

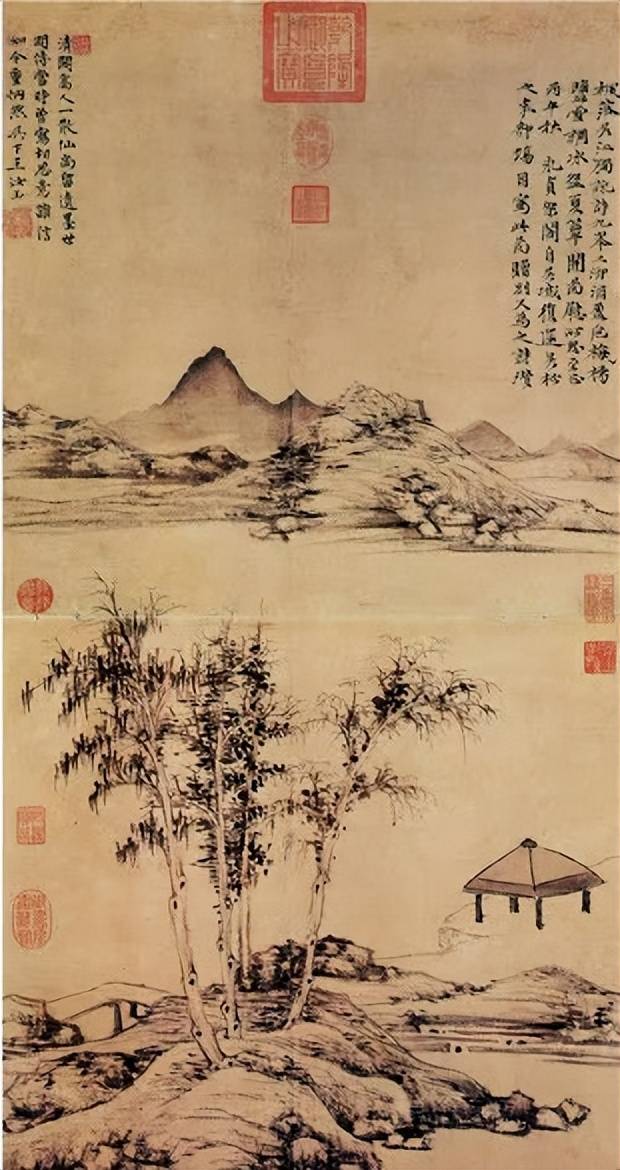

他的“一河两岸”三段式构图更是一场空间哲学实验。《容膝斋图》中,近景疏林与空亭、中景无垠留白、远景平缓山峦构成三重精神维度。空亭既是儒家“君子居之”的象征,又是禅宗“空纳万境”的容器。倪瓒通过洲渚数量的微妙调节(《虞山林壑图》五道洲渚对比《江亭山色图》三道),在固定图式中注入呼吸般的节奏,使留白从物理虚空升华为“可游可居”的心象空间。

二、符号宇宙:荒寒中的生命编码

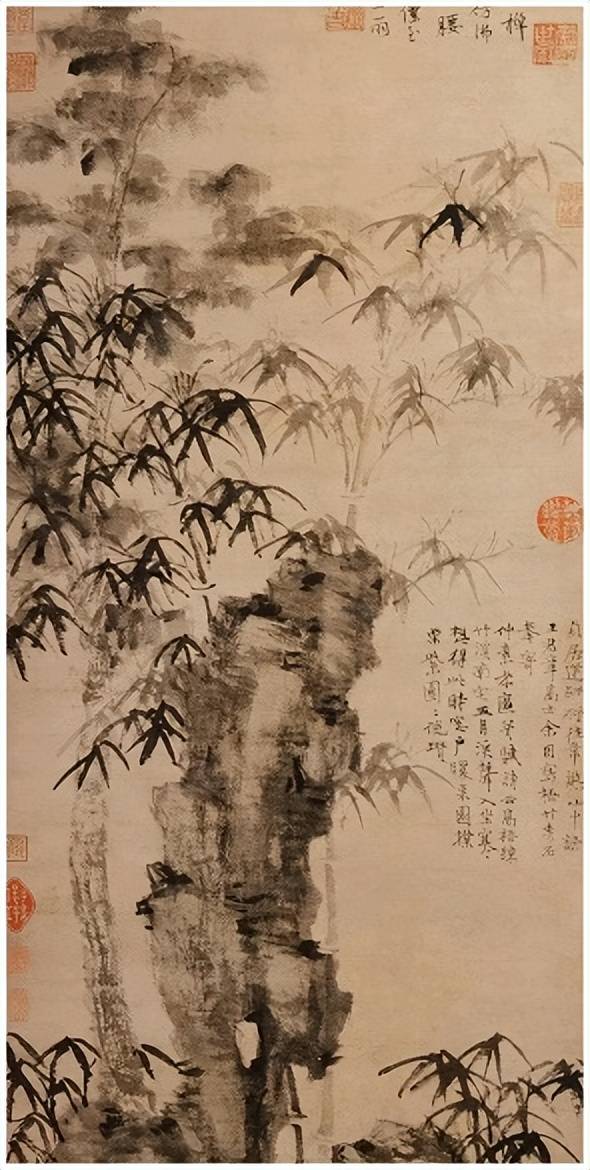

倪瓒画中的枯树与空亭,实为一部用视觉书写的哲学密码。《六君子图》中六株杂树以书法飞白笔法勾勒枝干,樟、松、柏等树种错落如星斗布阵,暗含《易经》六爻之变。龚贤曾惊叹:“一树可抵千林”,因其疏密排布借鉴围棋“气眼”理论,在有限画面中开辟无限气韵。

空亭的隐喻更为深邃。《秋亭嘉树图》中茅亭临水而立,亭中无人却似有高士对坐——这既是倪瓒与故交张雨、黄公望玉山雅集的精神投影,又是庄子“坐忘”哲学的视觉显形。当他在晚年《虞山林壑图》题写“陈蕃悬榻”典故,空亭化作友情的圣殿,在荒寒底色中燃起人性的微光。

三、精神突围:乱世中的心灵飞地

倪瓒的艺术是元代文人精神困境的结晶。早年清閟阁中的鉴藏雅集(曾摹董源《潇湘图》),中年家道中落的漂泊(“浮游湖山二十余载”),使其笔墨从工致转向荒寒。最新红外扫描揭示:《水竹居图》底层竟隐藏精细楼阁线稿,见证着从院体工笔向文人写意的痛苦蜕变。

他的“逸气说”直指时代创伤。“写胸中逸气”表面是自娱,实为对异族统治的沉默抵抗。《幽涧寒松图》中孤松挺立于幽涧,恰似士人在蒙元压迫中坚守的文化风骨。董其昌谓之“纤尘不染”,正是看出其画作已成为汉族文人的精神图腾。

四、永恒回响:跨越时空的美学共振

倪瓒的简淡美学在六百年后仍激荡全球。江户时代千利休奉其画为茶道“侘寂”之源——《渔庄秋霁图》的残破茅屋与日本金缮工艺共享“不完整之美”的哲学。现代主义大师马克·罗斯科在《秋林野兴图》前长久驻足,发现倪瓒的留白与自己色域绘画的“空无之境”异曲同工:两者皆以极简形式触发精神冥想。

科技检测更揭开其创新密码:《琪树秋风图》山体皴擦下竟潜藏青绿设色,证明文人画对院体技法的隐秘吸收。这种“复古式创新”在《枫落吴江图》达到极致——树木几何化构成竟遥应三百年后蒙德里安的抽象网格。

倪瓒的荒寒宇宙,终成为滋养人类精神的永恒绿洲。当他的折带皴在粗粝纸面刮擦出岁月的沙响,当空亭在虚白中撑起士人的傲骨,中国艺术史在此完成从“状物”到“写心”的惊险一跃。那些看似萧疏的留白处,实则有惊雷滚动——它们跨越元明清的烽烟,穿过日本茶室的禅意,最终在现代主义的画布上轰然回响。正如徐冰所言:“倪瓒的空白不是空虚,而是留给世界的填空题。”每个时代都将在其中填入自己的答案,而问题永恒:人如何在困厄中守护精神的澄明?

(作者:金思宇 系全国非遗传承人、中国文化管理学会专家顾问、一级书法师、文艺评论家)