新书推荐丨《柴德赓日记》(全三册)

专业文史哲

新书推荐

《柴德赓日记》(全三册)

📒现当代中国著名历史学家、史学教育家、社会活动家柴德赓先生的个人日记首次公开出版

柴德赓 著

柴念东 整理

ISBN:978-7-100-24903-4

开本:32开

出版社:商务印书馆

出版时间:2025年6月

定价:198.00元

本书目录

上册 一九四四年至一九五六年...........1—346

中册 一九五七年至一九六三年.........347—812

下册 一九六四年至一九六六年.........813—978

人名索引...........979—1211

内容简介

柴德赓先生是现当代中国著名历史学家、史学教育家、社会活动家。在长期从事历史学研究、教育及社会活动中,柴德赓先生取得了重要的学术成就、产生了广泛的社会影响。柴德赓先生求学、工作的时代,正是中国社会处于变革的时代。日记内容相当丰富,除了具有一般日记通常所具有的原始性、真实性、个性化等特点与优点外,还具有日记作者作为现当代中国著名史学家、史学教育家及社会活动家所独有的特点与优点。

现存柴德赓日记,以毛笔书写有11册,凡585叶。柴德赓日记断断续续,目前可以找到的有1944、1949、1950、1951、1955年阶段性的日记;从1958年起连续记日记,中间少有断续。1958、1960、1961、1962、1963、1964、1965、1966年,连续完整。柴德赓日记涉及中原抗战、建国初期、参观土改,以及后面重大政治活动。从1962年起,柴德赓在北京工作,参加教材审查、学术交流、古籍点校等工作,在日记中详细记录,特别是参加二十四史点校工作的详细记录,弥补了这段历史的记录空缺。日记包括正文45万字,1000余人的人名注释,3785人的人名索引。

日记的公开出版,可为不同的研究者和感兴趣的读者提供各自需要的重要材料。

作者简介

柴德赓(1908—1970),字青峰,浙江诸暨人。历史学家、教育家。1929年考入北平师范大学史学系。1933年任教安庆一中、杭州市立中学。1936年任教辅仁附中,次年任教辅仁大学史学系。1944年任国立女子师范学院副教授。1946年任辅仁史学系教授、系主任。1952年院系调整,任北京师范大学历史系教授、系主任。1955年任江苏师范学院历史系教授、系主任。著述有《史籍举要》、《史学丛考》、《清代学术史讲义》、《宋辽金史讲义 资治通鉴介绍》、点校本《新五代史》、批注本《书目答问补正》等。

柴念东,苏州大学柴德赓研究所首席专家,特聘教授。2013年起开始整理柴德赓遗稿、遗著、日记、书信等。已经在商务印书馆出版有柴德赓系列著作:《清代学术史讲义》、《史籍举要》(修订本)、《史学丛考》(增订本)、《新五代史》(点校本)、《书目答问补正》(批注本)、《柴德赓来往书信》、《青峰学志》、《宋辽金史讲义 资治通鉴介绍》等十余种。

《柴德赓日记》介绍

柴念东

《柴德赓日记》(以下简称《日记》)即将和读者见面,值此机会,我作为《日记》的第二个读者,介绍一下《日记》的基本概况。

一、《日记》的构成和现状

柴德赓从何时开始写日记的,已经不得而知,现在只能从所能见到的日记残稿中看到,最早的日记是从1944年3月开始,中间有断落或毁于战乱。1949年10月开始重写日记,又是丢失散落,1955年9月至1956年2月有残存片段。直到1958年6月,再次开始写日记,至1966年1月,从未中断。现在整理的《日记》近60万字,篇幅不大。《日记》够不上近年来一些名人日记的规模,但仍可以反映出民国知识分子在1949年后近20年的心历过程,这是《日记》的特点。

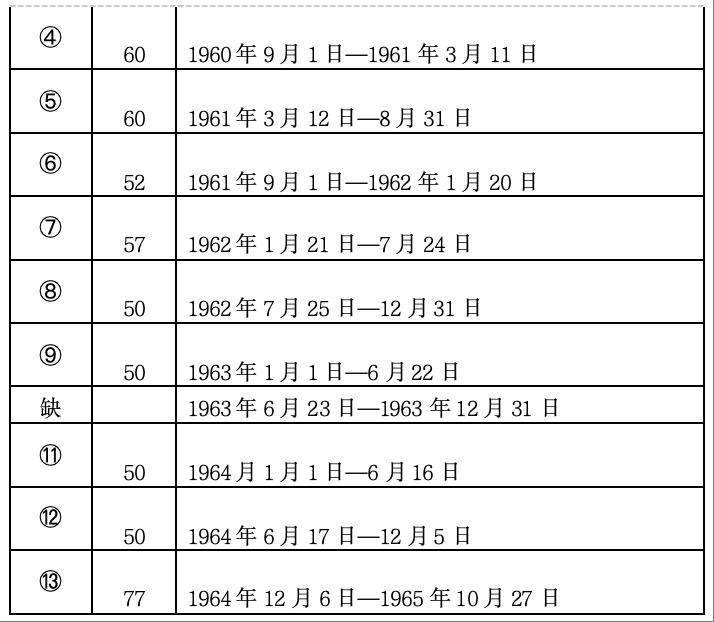

由于《日记》记于不同年代,所用纸张各异,大小有别,但书写一直认真,字体潇洒流畅,可窥柴体字之风貌。1958年前《日记》,时续时断,不成系统;从1958年6月14日起,柴德赓购买单叶纸,写完50或60叶,装订一册,共有13册,每册封面有起止日期,并有红笔编号:a—m。但是,现在可以看到的仅有10册,其中夹有一张纸条:“还柴德赓日记10本”,未注明日期,可以判断为这是“文化大革命”后退还上缴日记的凭据。就是说,仍有3本没有归还,或“文化大革命”中已经散落,或仍在某个人手中。(希望如此,还有重见天日的可能,比如进入拍卖市场。)现将《日记》的分册情况列于下:

从上表可以看到,所缺三册的具体时间,其中abc为零星散页,未有编号。

从《日记》中可以看到,1949年后柴德赓参加很多社会活动并担任职务,除了教学、社交和家庭生活之外,更多时间要参加各种运动和会议,做会议笔记也成为他日常生活、工作的重要任务。柴德赓除了写日记,还要记录日常的工作和会议笔记,日积月累又有50余本笔记。在整理《日记》时,凡是没有日记的年月,以笔记补充所缺内容,使《日记》在时间轴上尽量连续。柴德赓的日记,也有写在笔记本上的“单屏日记”,这些也构成《日记》的部分内容。

1966年1月4日,柴德赓在全国政协礼堂听报告,其中北京大学王力的报告中谈到“日记和思想改造”的关系,柴德赓听后很受教育,当日写道:

我十几年来日记很少缺,到去年下半年,发现这种日记是清朝地主阶级学者式的,为编年谱也许有用,我们目前要改造思想,那种日记天天记有什么用,因此停记了。决定从1966年1月1日记起。老老实实记,想到什么记,也不在前面写个序头,提什么保证,要在平凡中锻炼自己,鞭策自己。不想王力也和我一样,只是不知他以后是不是还写那种日记。

民国著名知识分子有写日记的习惯,大多受到清末李慈铭的影响,所记形式、用词基本雷同,形成一种模板,《日记》也是这一个路子。(柴德赓藏书中就有李慈铭《越缦堂日记》、叶昌炽《缘督庐日记钞》等。)对比《顾颉刚日记》和《日记》相交集的日子,二人好像商量过一样,写法类似,所记内容雷同。听完王力的报告,单屏日记在1月底也中辍。到1966年6月,一场风暴袭来,想记都没有机会。5月30日,江苏师院李明中一封电报打到北京师范大学,勒令柴德赓立即返校参加运动。6月15日,柴德赓放下国家重点文化工程项目—新旧《五代史》点校工作,离开北京返回苏州参加“文化大革命”。柴德赓人未到校,在凤凰街被革命群众揪下黄包车,将其按倒在地,戴上“高帽”和“黑牌”,游街示众,柴德赓是苏州被批斗的第一人。等他回到螺丝浜8号寓所,家已被抄,凡写有字迹的书稿、讲义、书信、日记等都统统拿去审查,他们要从中找到“三反”罪证。前面提及的13册日记,首当其冲。后归还的10册日记,很多处都用朱笔划上了红线,仔细看,凡有吴晗、翦伯赞字迹处都作了圈点。柴德赓是“三家村”在苏州的代理人,吴晗、邓拓、翦伯赞都亲自到苏州搞过“串联”活动。柴德赓的日记,本来是写给自己看的一份备忘录,按照他的想法,将来写年谱有个依据,现在第一个看这些日记的人出现了,这个人是历史系1961届毕业生,还是以“革命”的名义审查。所以,我说自己只是第二个看柴德赓日记的人。

二、《日记》的主要内容

(一)抗战期间南渡经历

清末的《越缦堂日记》,对知识分子写日记的影响最大,官修国史,民写野史。清代离我们最近,留下来文献资料浩繁,到了民国时系统修订正史的重要性在下降,一是资料取舍问题,二是意识形态(避讳)问题。柴德赓本身是历史学家,对待亲历的记录十分重视,从而养成写日记的习惯。我们每个人在年轻的时候,都有日记的开头,没有日记的结尾,立志要坚持,都难有下文,坚持是写日记的大敌。现在这本《日记》的开头是1944年,柴德赓一家从北平出发南渡,时在第一战区的洛阳。国民政府在这里设立了培训班,收留滞留在敌占区的流亡学生。培训班就设立在第一战区司令部院内(西工),可见那时对于人才这种稀缺资源的重视。柴德赓在洛阳仅待了两个月,中原大战即爆发,日寇占领洛阳,国民党军队溃逃,战区撤离,培训班解散。

柴德赓到洛阳后,开始写日记,可惜日记的第一叶已经缺失,仅从3月8日的最后七个字开始,日记到5月14日止。此时战区司令部已经逃到卢氏县,这一天日记里有第八战区陈诚、熊式辉部驰援。后面是柴德赓徒步越秦岭,经渭南至西安,日记是中断还是丢失,已不可考。从北平到西安,总计四个月,是柴德赓人生第一次艰难时刻。南渡至洛阳,转道西安,柴德赓写有七言诗多篇:《商丘至亳州道中即事》、《洛阳述怀》、《长水龙头山下待渡》、《长门沟》、《董寺对月》、《闻龙门不守》、《卢氏范蠡镇》、《书愤四首》、《卢洛道中》、《秦岭题壁》、《蓝田逢杨祝华》、《与何海秋先生夜话》、《西安闻捷》等。这些可以作为此段日记的补充。

20世纪60年代初,地图出版社出版第一本《中国地图册》,柴德赓买来,用红笔仔细标出南渡的路线图,本来是一份重要的文献史料,但由于我疏于保管,搬家过程中遗失,十分痛心。

至于柴德赓到大后方的白沙后,是否还有日记,不好确定。有一个旁证,柴德赓在1947年《我所认识的沈兼士先生》中提到,抗战胜利后,短暂回到杭州,一部分笔墨材料存放于诸暨老家,待日后再取。遗憾的是,他从此再也没有踏上故土,那是1946年8月。

(二)共和国成立初期

1949年1月31日,北平解放。柴德赓陪陈垣留在北平,欢迎解放军,拥护共产党,等待新中国的成立。10月26日,柴德赓又开始写日记,他要把一切新事物都记录下来,给日记本命名为“新生集”。当时柴德赓正主持创办《新辅仁》报,由于柴德赓的积极表现,很快被选为辅仁大学教职工会主席,这是他首次参与教学以外的活动。1950年10月,辅仁大学由中央人民政府接办,柴德赓积极参与,正式担任历史系系主任。

1951年,柴德赓参加北京市教授土改参观团,与北京大学、清华大学、燕京大学、师范大学等学校的18名教授赴中南地区,在湖南衡山、长沙等地参观土改。土改日记是《日记》中最细致的一部分。从中南区、湖南省的党政部门,再到乡(相当现在的自然村)一级对土改情况的介绍;从农民诉苦斗地主到分浮财,从勘界划分土地到动员农民参军,十分详尽地记载了整个土改参观过程。对于知识分子来讲,土改参观的目的是改造思想,在《日记》中有充分的体现。

1952年2月,在高等院校范围内进行了思想改造运动,《日记》记录了这一阶段的整个过程。本年8月,全国院系调整,辅仁大学整体并入北京师范大学,柴德赓便从辅仁到了师大任教,仍为历史系系主任。

1953年10月至12月,柴德赓作为民进北京市委会的代表,参加第三次赴朝慰问团,慰问志愿军。1954年3月至5月,柴德赓参加全国“《宪法》草案”的讨论。柴德赓所参加的一系列重大政治活动,提高了自身的政治地位。这些重大政治活动,《日记》都是认真记录的,为第一手史料。

1955年7月20日,在毫无征兆的情况下,北师大突然宣布柴德赓调出师大,到江苏工作,但要求参加完“肃反运动”才可启程。9月21日柴德赓到达江苏师范学院(现为苏州大学),人生的轨迹又一次南渡。

(三)在苏州的记录

1956年是“双百”绽放的时代,特别是高级知识分子得到国家的重视。这一年,柴德赓完成了中国史学会近代史资料丛刊《辛亥革命》(全八册)的编辑整理工作。也是这一年,柴德赓接受民进中央的委派,在苏州组建地方组织。1956年10月民进苏州市委会(筹备)成立,柴德赓担任主任委员。

1957年,“整风反右”运动把柴德赓从台上拉了下来,以致后来运动不断,柴德赓长期处于被动局面,一直想放弃参加政治活动,专心教学和学术。但是,欲罢不能,使柴德赓进退失据。

1958年开展的“交心运动”、“教育革命”、“红专道路”等运动中,柴德赓都是斗争对象。但是,他并不抱怨,虽然笔记中有全过程的记录,但是誊写到日记中,却很少有记录。1962年3月24日,历史系总支书记李明中约柴德赓在网师园喝茶,承认在一些问题上的过左行为,没有事实求是。6月12日,师院党委书记刘烈人专门找柴德赓道歉“整风反右”后的“批判错误,违反政策,各方面有影响,当纠正”。柴德赓感到党的关怀,有错必纠,心情愉悦。从《日记》和笔记中可以看到,1957—1958年是柴德赓人生第二次艰难时刻。

也就是在1957—1961年这几年的低谷阶段,从1959年开始,柴德赓开始研究苏州地方史资料。有“白居易与苏州”、“康熙六次南巡”、“灵岩山弘储和尚”、“申公说法,顽石点头”等课题在构思。写白居易与苏州,把视线扩大至唐代苏南经济,从三十多种史籍、文集中查阅资料(《日记》1960年1月9日)。

(四)在北京大学编审教材和参加新旧《五代史》点校

1962年1月,翦伯赞带领北京大学历史系的7位教师在苏州编审《中国史纲要》,邀请柴德赓参与其中。翦伯赞发现,柴德赓留在非文化研究中心的苏州,尚属人才未竟其用。4月底翦伯赞回北京,5月底由教育部发调令,召柴德赓在北大参加高校文科教材(历史部分)的编审工作。柴德赓在北大两个学期,一边编书、一边讲学,完成任务后回苏州。

1964年4月,柴德赓再次被借调至北京。这次进京的任务是协助陈垣点校新旧《五代史》,这是当时最重要的古籍整理工作。柴德赓用一年的时间首先完成了《新五代史》的点校,从《日记》中可以看到柴德赓点校《新五代史》的工作方法和进程—首先,通读全书和点句;其次,校勘全书;最后,写校勘记。2014年出版的《柴德赓点校新五代史》实际上是前两个过程。柴德赓所写的《新五代史校勘记》初稿127页,共1032条。遗憾的是,《校勘记》丢失,到目前还没有被发现藏在哪个角落。

从1962年起,柴德赓发表过多篇论文,重要的有《章实斋与汪容甫》、《论章学诚的学术思想》、《王西庄与钱竹汀》、《欧阳修与〈新五代史〉》、《苏州灵岩山爱国和尚弘储》等文章。从《日记》中可以看到这些文章是怎样写出的。

三、从《日记》看柴德赓的交游

《日记》篇幅不大,连续写日记,也就是十年。《日记》涉及人物3785人(有些人名不计算在内),其中仅出现一次的人名1984人,占52%,即使仅出现一次,对于《日记》来说,并不重要,也许当事人出现在《日记》中,对其本人很重要。

(一)亲属关系

统计《日记》出现过50次以上的人名如下:

陈璧子(882)、柴君衡(492)、柴祖衡(468)、柴令文(368)、陈伯君(315)、柴邦衡(311)、王金铎(146)、谭景莹(138)、柴念东(123)、周蓟章(120)、柴立(108)、黄松(101)、陈绍闻(98)、顾蓓蒂(91)、陈素子(55)、陈如子(51)。

亲属关系是人类生存最直接的亲密关系,《日记》中必然占据重要地位。陈璧子与柴德赓相濡以沫,四十年风雨同舟,《日记》中几乎每页都能看到陈璧子的名字—璧。柴德赓很注重子女的培养,特别是政治上的教育。二子柴邦衡在清华大学上学时,被划为右派,柴德赓不断写信告知要心服口服,努力改造,早日摘去帽子。三子柴君衡在北京大学读书时与章伯钧的女儿章诒学谈恋爱,柴德赓和陈璧子都极力反对,但阻止不成。二人结婚后,柴德赓一再告诫,要划清界限。陈伯君是陈璧子的长兄,1920年毕业于北大国文系,柴德赓在很多学术问题上向他请教,并自费为他出版《双蕉草庐诗词稿》,写信请方介堪、启功赐书签,但所题书签未能令陈伯君满意。柴德赓自己题写,并被采用。

(二)北京的师友、同事

统计《日记》出现过50次以上的人名如下:

陈垣(676)、刘乃和(556)、翦伯赞(235)、启功(167)、张重一(145)、刘启戈(121)、白寿彝(109)、赵光贤(107)、陈正飞(96)、郑天挺(104)、尹敬坊(86)、邓广铭(82)、陈乃乾(79)、许大龄(78)、荣孟源(78)、马叙伦(68)、龚书铎(61)、何兹全(60)、丁浩川(58)、范文澜(57)、卞淑闻(52)、周祖谟(51)。

1929年,柴德赓考上北平师范大学历史系,当时陈垣任系主任,并亲自讲授《中国史学名著评论》。从那时起,柴德赓师从大师,得益于陈援老的亲自教诲,在陈老校长的栽培下,逐渐成长为史学教育和研究的骨干力量。晚年的陈援老很器重这个学生,1955年柴德赓调江苏师院任教,即使陈援老再舍不得也无济于事。师生南北分离,陈援老秘书刘乃和两周一通信,校长的起居是必谈之事。陈垣校长更是以“一日不见,如隔三秋”来计算分别的日子。

刘乃和1939年入辅仁大学史学系,柴德赓正是任课讲师,从此奠定了师生友谊,即使后来刘乃和成为陈门弟子,直到柴德赓去世以后,师徒之称一直未改,可以说二人一生为友。因此,刘乃和的名字在《日记》中排列为第三名。

1949年,新史学登堂入室,成为史学研究方法的主流。柴德赓积极学习新思想、新理论。翦伯赞的名字在《日记》中频频出现,特别是1962年春,翦伯赞、邓广铭一行到苏州修订《中国史纲要》。柴德赓与翦伯赞的交游密切,几乎每日相见,商讨教材,谈诗论文,无不快哉。翦伯赞比柴德赓长10岁,居北大副校长之职,德高望重,柴德赓很看重这份情谊。1966年6月1日,《横扫一切牛鬼蛇神》社论发出,同时也有多人开始揭批翦伯赞,在这一天的日记中,柴德赓记录了相关内容。6月3日报上发表了《夺取资产阶级霸占的史学阵地》,像柴德赓这批史学家惶惶不可终日。1966年6月15日,柴德赓返回苏州参加“文革”运动,工作组要求柴德赓坦白交代与“三家村”的关系,以及与翦伯赞的活动。柴德赓讲过“我和翦伯赞的关系”、“我和吴晗的关系”、“我和邓拓的关系”,也被要求写批判翦伯赞的文章,这些不属于《日记》的范畴,这里没体现。 柴德赓在北京交往较多的史学家有范文澜、邓广铭、马叙伦、郑天挺、荣孟源等。因为在北师大历史系任教的缘故,白寿彝、何兹全、刘启戈、赵光贤,也是重点记录的人物。启功与柴德赓都是陈门弟子,交谊深厚,《日记》里是常客,也是自然。

(三)苏州及其他地方师友、学生

统计《日记》出现过50次以上的人名如下:

徐嗣山(279)、陈晶晶(221)、范烟桥(206)、范崇鑫(198)、杨巩(171)、李明中(163)、谢孝思(152)、王丽英(131)、罗秀英(130)、吴甦(124)、秦和鸣(114)、张梦白(106)、黄炳然(106)、潘慎明(103)、黄文浩(97)、许春在(96)、胡振民(93)、刘烈人(93)、董蔡时(91)、顾公硕(91)、程小青(90)、陈志安(87)、刘铨(82)、俞启人(82)、汪旭初(83)、钱兆隆(80)、刘桂东(78)、刘荣芳(78)、吴泽(78)、纪庸(75)、司晓南(74)、吴贻芳(72)、马崇儒(66)、周瘦鹃(63)、吴静渊(62)、何保罗(59)、钱仲联(59)、张晓江(58)、刘开荣(58)、王健群(57)、许国樑(54)、孟心平(53)、蒋吟秋(53)、崔曙庭(50)。

1955年9月,柴德赓来到苏州,在江苏师院的院务会议上,杨巩院长隆重介绍:“柴德赓是北师大著名教授,陈垣先生的入室弟子,响应党的号召,支援地方高校建设,来到我们江苏师院。大家欢迎!”柴德赓到江苏师院,当年由历史专科转历史系课。所以《日记》中大量的人物是苏州历史系的教职员工。历史系副系主任徐嗣山毕业于师大历史系,与柴德赓是同学,他乡故知。但徐副主任政治上比柴德赓更进一步,已经是中共党员,柴德赓政治上要归徐嗣山领导。1957年“反右”之后,江苏师院调来新的党委书记刘烈人,历史系建立党总支部,调来李明中担任。这样历史系的领导、院里的刘烈人书记、杨巩院长、秦和鸣教务长等成为《日记》中的常客。

在江苏师院历史系的学生陈晶、许春在,进修生王健群、崔曙庭出现频繁,这几人是柴德赓最喜欢的学习尖子。1958年在教育革命运动中,曾批判柴德赓重视资产阶级的学生,轻蔑对工农学生(调干生)。《日记》中陈璧子的学生罗秀英和王丽英,二人都是贫农出身,可谓根正苗红。

罗秀英是陈璧子在师院附中(现为苏州第十中学)所教的第一批学生,1961年考上北京邮电学院,她是所在村子(二郎巷)第一个大学生。1962—1965年,《日记》经常出现罗秀英的名字,一到周末她就到柴德赓那里帮助整理内务,洗衣帮厨。1961年春节前,柴德赓到罗家看望,得知农业生产之艰辛,借给罗家20元,救急度岁。罗秀英的大弟秀雄,也是陈璧子的学生,1963年考入吉林工业大学,二郎巷村有了两个大学生。1967年苏州革命形势最紧张的那几个月,罗秀英的二弟秀奇冒着枪林弹雨按时给柴先生送菜送饭。1970年1月23日,柴德赓因患心脏病,在尹山湖农场去世。学校规定不许吊唁,不设灵堂。罗秀英的父亲就在自己的家里(二郎巷14号)为柴先生设立灵堂,接待柴先生的亲友前往家中祭奠。可以说柴罗两家感情深厚。

王丽英是陈璧子在师院附中的学生。王丽英1960年初中毕业,家里贫困,王父不准她继续上学,她是家中的老大,要她早日参加工作,减轻家中负担。陈璧子和柴德赓得知后,认为王丽英具有学习天分,又很刻苦。柴德赓和附中校长商量,免除王丽英的高中学费,让她住校,利用休息时间,在学校的校办工厂劳动,每月11.5元的收入作为生活费。1963年,王丽英不负期望,考入山东大学外文系。王丽英一直讲:“柴先生、陈老师是我的一生中遇到的贵人。我是我们村第一个上大学的,从此改变了人生的命运。”柴德赓去世时,因为“文革”尚未结束(平反),无法下葬骨灰,王丽英父亲毅然决定将柴德赓的骨灰瘗于自己仅有的三分自留地里,这一埋就是九年。

柴德赓对罗秀英和王丽英两个学生的关爱是得到回报的。柴德赓帮助过很多学生,并不图回报。柴德赓的中学同学裘胜嘉之女裘华华,在南京大学地质系上学,家里提出希望柴德赓资助完成学业。每月发工资,柴德赓寄给裘华华15元生活费,一直到大学毕业。裘华华毕业,分配到江西地质局工作,后来日记就再也没有出现这个“华华”名字。柴德赓另外一个同学俞启人,中央大学法学院毕业,1949年后受审查,后安排在上海公交站卖月票,65元收入要养活六七口人,月不敷出。1962年1月柴德赓到上海,拜访俞启人得知此窘境,此后每月补贴15元。后来,柴德赓借调北京工作,花销增大,还在想尽办法支援,直到实在无能为力时才作罢。

1958年7月10日日记:

胡生天法来借钱,谓其侄自西安来,旅费不足,余初不欲应之,后见其窘急,同其至银行,已休息,遂嘱其至同学处凑借4元,明日我当借予此款。

难以想象,一个教授兜里连4元钱都没有,还要到银行去取。第二天胡天法来取钱,柴德赓也算帮助学生一回。9月3日日记有胡天法还钱的记录。20年后整理《史籍举要》的三个学生正是许春在、邱敏、胡天法。

陈晶是柴德赓最喜欢的学生,按照当时的成分划分,她的出身不够好。她是江苏师院历史系1958届学生,参加工作后一直和柴德赓保持书信往来。陈晶在山东省博物馆工作,柴德赓介绍她认识山东大学郑鹤声(历史学家,柴德赓同乡)、北京大学苏秉琦(考古学家,柴德赓同学),不仅关心她在学业上的进步,还像家长一样关照她的生活。1979年5月23日,江苏师院召开柴德赓平反昭雪大会,陈晶负责到小桥浜王家挖取柴德赓的骨灰,那天陈晶写道:

老师!是我,是您的一个搞考古的女学生亲手从荒土堆中清理了您的骨灰,在您每一块骨殖上都有我的眼泪,我为您的含冤致死而沉痛,而您,我的老师,您应该因为我亲手把您的骨灰送到革命干部灵堂而含笑九泉。

陈晶和柴家三代人一直保持联系,这种交游是柴德赓亲自建立的,在《日记》中可以看到。

柴德赓到苏州后,受民进中央的委托,参与筹建民进苏州地方组织。经民进中央王绍鏊介绍,很快结识了范烟桥、周瘦鹃、程小青、顾公硕、蒋吟秋等文化界名士,随后他们都加入民进组织。柴德赓还和汪旭初、汤国梨建立深厚友谊。此后,北京的知名学者不断来苏州考察,使得一个小城热闹起来。苏州民进组织的建立,有柴德赓的辛劳,因此占用了大量时间和精力,他把搞好基层组织建设看成是党给予的光荣任务。在1957—1958年期间,政治风波又使他进退两难,这些在《日记》中都有表现,直到1962年后到北京工作,身旁再无是非曲直的议论,他才如释重负。

从《日记》全篇可以看到,学术研究是柴德赓生活的一根主线。特别是1962—1965年,柴德赓基本在北京工作,和北京史学界的主要学者都有来往,也是他学术增进的阶段,很多论文都发表在这个时期。“中国历史要籍介绍”书稿也是在这个阶段完成,等1982年出版时书名为《史籍举要》,此时,柴德赓已经去世12年。