祁县玻璃:从万里茶道到“一带一路”的千年技艺新生

“玻璃一开始是舶来品,到祁县后,在代代工匠的努力下,变成了当地重要产业、工人的糊口活、展示中国文化的‘小窗口’。”站在红海玻璃文化艺术园展厅里,省级非遗传承人李健生道出了祁县玻璃的百年蝶变。在柔和的灯光下,上万件玻璃器皿构筑了一个晶莹世界:中东风格的彩绘花瓶、欧洲风情的雕花高脚杯、融合东方美学的茶具,无声讲述着这座晋中小城的全球足迹。

一、火种传承:三百年玻璃史诗

祁县玻璃的基因里刻着晋商的开拓精神。三百年前,当晋商驼队沿着万里茶道将中国茶叶输往欧洲,返程时带回的不仅是白银,还有捷克制玻璃工艺的火种。手艺人在祁县落地生根,在明清的寒冬里吹制出第一只“琉璃咯嘣”——一种儿童玩具玻璃响器,清脆声响穿越时空,成为玻璃产业的原始基因。

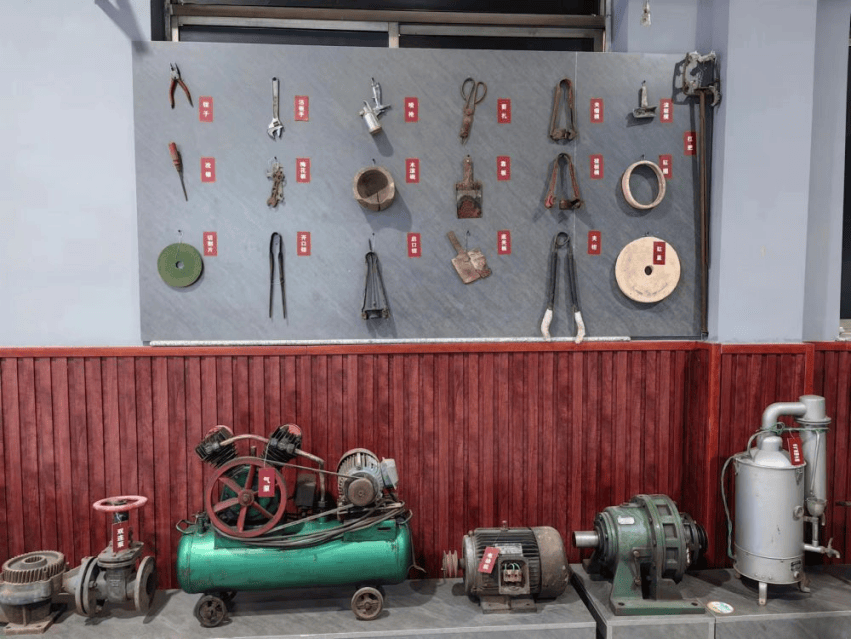

(人工吹制玻璃使用的老工具)

新中国成立前,祁县的工匠们已能批量吹制马灯罩,八成销往国内,其余远渡非洲。真正的产业化浪潮始于改革开放后:上世纪90年代私营企业井喷,高峰时达200家,3.5万从业者占全县人口六分之一。进入新世纪,祁县抓住全球产业转移机遇,企业数量十年间从41户激增至160户,产值从1.5亿元跃升至14亿元。

2008年金融危机成为分水岭。缺乏品牌的小厂纷纷倒闭,幸存者痛定思痛。如今全县62户生产企业与230家配套企业形成完整产业链,年产能30万吨,产值突破40亿元。在车间高温熔炉旁,老师傅手持吹杆取料、吹气、旋转变幻出杯形的身影,成为祁县最坚韧的产业图腾。

二、晶莹支柱:小城的世界版图

走进祁县街头,平均每7人中就有1人从事玻璃行业。2.6万直接从业者和3万全产业链工人,撑起了县域经济的脊梁——玻璃产业年纳税数千万元,为农民提供工资性收入占比高达41%,在部分乡镇甚至达70%。

祁县玻璃的全球统治力令人惊叹:

·全国60%的人工吹制玻璃器皿在此诞生

·80%以上的人工吹制高脚杯产自祁县

·产品远销欧美、中东等80多国,覆盖全球五大洲

·在“一带一路”沿线40余国年均出口增幅达20%

从G20峰会国宴、博鳌论坛到卡塔尔世界杯、北京冬奥会,国际盛事的餐桌上闪耀着祁县玻璃的光泽;茅台五粮液的定制酒具、网红猫爪杯,消费浪潮中也跃动着这座县城的创造力。

三、淬火重生:智造时代的守正创新

面对劳动力成本上升与同质化竞争,祁县玻璃开启双重变革:

技艺传承非遗化

1500℃的熔炉前,拉挺师傅马庆军钳子翻飞,10秒内精准拉出高脚杯的“腿”。这项百年绝活已列入省级非遗,红海玻璃文化园成为活态传承基地。老师傅们改良工具,将误差控制在1毫米内,不合格率低于5%,让“吹出来”的精致抗衡机械。

生产体系智能化

·大华公司建成5条80吨自动化生产线,开启“人机协同”新模式

·30余项自研技术突破原料配比、自动刻线等瓶颈

·5G+工业互联网平台实现生产全流程数字化,效率提升30%

设计师王潇在玻璃瓶上手绘敦煌纹样时,德国IF设计金奖证书静静陈列在展厅——2024年,“斐波那契”系列等产品横扫4项国际大奖,329项专利见证着艺术与科技的共振。

四、向光而行:全球野望下的新蓝图

祁县的玻璃雄心正沿着“一带一路”铺展:

·在杜塞尔多夫设立德国仓储中心,规划美国海外仓

·“百厂千店”工程覆盖国内外100余个销售网点

·跨境电商培育20余名直播达人,线上销售激增37.4%

更大的变革在土地孕育。投资50亿元、占地5平方公里的玻璃产业新城正在崛起,玻璃学校、会展中心、标准化企业集群将重构产业生态。“以前产品卖出去羞于提产地,现在客商主动要求包装打上‘祁县制造’。”县工信局局长马勇举起一只售价2000元的高脚杯,自豪溢于言表。

法兰克福展台上,一位法国客商反复端详着“斐波那契”酒杯的螺旋纹路:“这不仅是容器,更是数学与美的结晶。”这样的赞叹印证着祁县的蜕变——从代工贴牌到摘取设计金奖,从价格竞争到制定行业标准。

当年轻匠人在非遗工坊里将牡丹纹样融入阿拉伯客户定制的花瓶,当智能生产线与千年吹制技艺在同一车间交响,这座“玻璃之城”正以文化为魂、科技为翼,让晋商带回的火种燃成照亮世界的璀璨光芒。