“中国石刻艺术的最高峰”龙门石窟,竟始于一场帝王“骗局”?

全文共2658字 | 阅读需6分钟

公元5世纪末,平城(今山西大同)宫阙九重阶前,北魏孝文帝拓跋宏迎风而立,向南眺望,心中做出了一项决定——迁都洛阳,将王朝的根脉,彻底锚定在华夏文明的腹心。

公元493年秋,孝文帝以“南伐”为名,亲率三十万军民浩荡南下。抵达洛阳后,群臣惮于征战劳苦,跪泣马前谏止南进。拓跋宏借机亮出真意:“若不南銮,即当移都于此……王公等以为何如?”

群臣愕然后俯首,迁都之计遂定。

▲纪录片《中国》中的北魏孝文帝。(图片来源:国家人文历史)

北魏迁都洛阳,不仅转移了政治中心,也促成佛教艺术重心南移:迁洛后,平城工匠携云冈石窟开凿技艺南下,于洛阳伊阙山崖重启斧凿。斧刃起落、火星迸溅间,镌刻出了一个王朝改革鼎新的轮廓。

龙门石窟也自此开启了长达四百余年的营造。

▲公元497年,平城和洛阳的位置图。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

(一)北魏龙门石窟:创新演绎“中原风格”

龙门石窟的开凿起始于北魏孝文帝迁都洛阳之时,后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、北宋的相继开凿,在伊阙山崖间留下了不可胜数的洞窟与造像龛。

龙门石窟选址伊阙有多种原因:

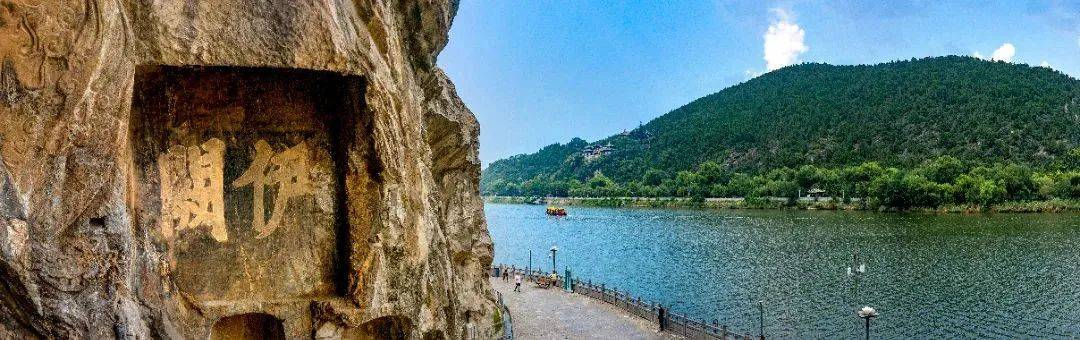

一得山水形胜。伊水劈山成阙,两岸香山与龙门山对峙如天然门阙。白居易曾赞:“洛都四郊,山水之胜,龙门首焉。”

二据地质天工。山体为古生代石灰岩,石质坚密抗蚀,宜精雕千年;崖壁陡立如削,恰似天造龛窟画卷,星龛罗列可借山势铺展。

三承王气佛缘。伊阙地近洛阳帝都,自古就是军政要冲,又兼王权崇佛加持;此外名士云集,人文渊薮,墨痕佛光于此相映。

▲北魏开凿伊阙百年之后,隋炀帝续建东都洛阳,登邙山南望伊阙,见两山对峙如天门中开,慨然叹曰:“此非龙门耶?”遂赐名“龙门”,以应帝王宫阙之象。(图片来源:龙门石窟)

北魏时期,龙门石窟造像经历了从鲜卑风格向汉化风格的转变。孝文帝推行汉化改革,将云冈的粗犷胡风与南朝陆探微的“秀骨清像”艺术融合,创造出全新的“中原风格”。

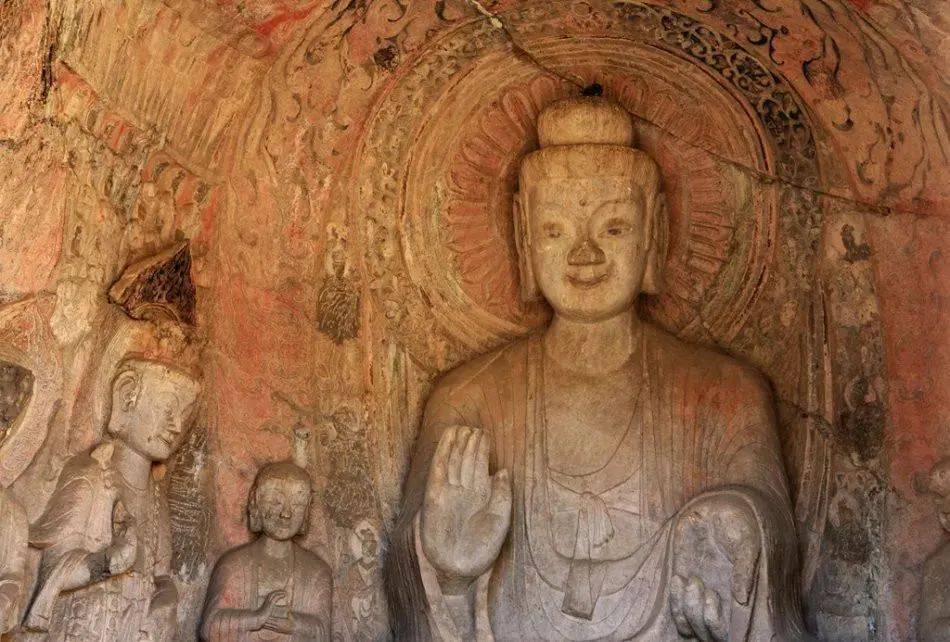

▲宾阳中洞其正壁释迦牟尼佛身着“U”形开胸褒衣博带袈裟,面容清癯。(图片来源:龙门石窟)

这种风格以清瘦面容的佛像、宽袍大袖的“褒衣博带”服饰为标志,充满士大夫文人趣味。这一风格从洛阳传播全国,成为南北朝共同的艺术语言——龙门石窟因此成为中国佛教艺术变革的关键转折点,并为唐代丰腴写实的造像风格奠定基础。

古阳洞作为龙门石窟群肇始之窟,开凿于北魏太和十七年(493年),系支持孝文帝迁都改革的王公贵族为颂扬其文治武功、祈佑国祚永续而合力营造。此窟以“三最”冠绝龙门:开凿最早、历时最久、内容最丰。现存千余造像龛与八百余品造像题记,不仅为北魏皇室贵胄发愿造像核心区,更创中国石窟题记存量之冠。

▲古阳洞。(图片来源:龙门石窟)

洞内造像尽显“秀骨清像”时代风韵,佛容清癯、褒衣博带;千龛雕饰尤以龛楣、背光纹样繁缛精丽,集绘画雕刻技艺之大成。其风格和谐统一,完美诠释龙门北魏皇家石窟“中原风格”典范,堪称研究北魏政治、艺术与社会的石质百科全书。

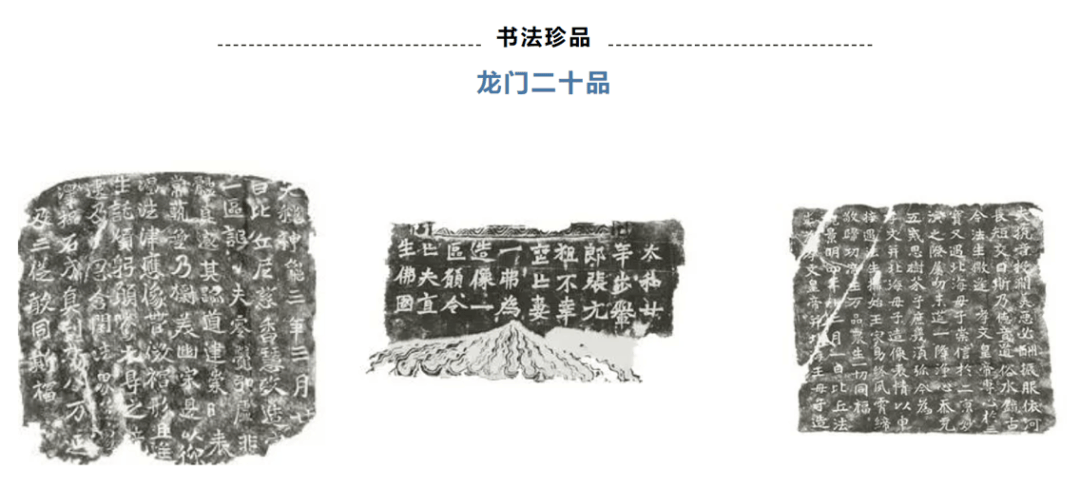

▲素有“古碑林”之称的龙门石窟共有碑刻题记2800余品,其中仅古阳洞内就刻有造像题记800多品,是中国石窟中保存造像题记最多的一个洞窟。而久享盛名的龙门二十品,其中的十九品就雕刻于古阳洞内。(图片来源:龙门石窟)

宾阳三洞(含中、南、北三洞)始凿于北魏景明元年(500年),原称灵岩寺,乃宣武帝元恪为孝文帝及文昭皇后敕建之宣武朝皇家首窟,亦为中国正史中唯一明确记载了开凿过程的洞窟。

其中宾阳中洞为北魏皇室主窟,于正始二年(505年)开凿,正光四年(523年)停工;宾阳南、北洞则迟至隋唐续凿告竣,三窟共构跨越三朝的信仰丰碑。

▲宾阳中洞造像的一个典型特征是微笑,体现圣洁肃穆、慈悲仁怀。(图片来源:龙门石窟)

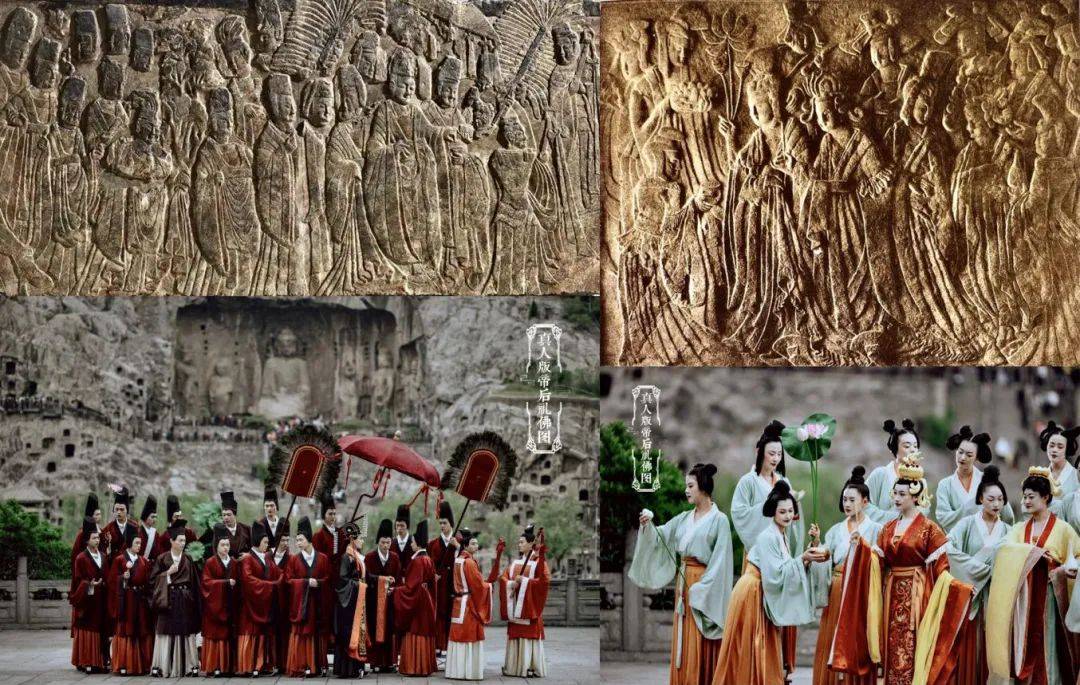

宾阳中洞原刻《帝后礼佛图》双浮雕,是中国石窟中唯一等身高的帝后礼佛图浮雕,构图恢弘,展现北魏皇室礼佛仪轨。遗憾的是,此国宝级浮雕于20世纪30年代遭盗凿分割贩卖,从此流散海外。如今,《魏孝文帝礼佛图》藏于纽约大都会艺术博物馆,《文昭皇后礼佛图》藏于美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆。

▲演员在洛阳龙门石窟景区礼佛台演绎帝后礼佛图。(图片来源:龙门石窟)

(二)盛唐时期:龙门石窟臻于大成

龙门石窟历经数百年营造,跨越数个朝代。到了唐代,在政权鼎力扶持与世界文明交融中,终达形神兼备之艺术绝巅,成为唐代皇权的核心展示场。

唐代对龙门石窟的开凿历经太宗、高宗、武则天、玄宗四帝,窟龛独占总量六成(北魏仅占三成,其他朝代占十之一二),见证了大唐石刻艺术的巅峰气象。

▲唐高宗时期,武则天以天后身份捐脂粉钱二万贯助建奉先寺,主尊卢舍那大佛(高17.14米)面相丰圆如满月,双肩宽厚,衣带当风。(图片来源:龙门石窟景区)

在皇室主导下,唐代造像风格突破了北魏“秀骨清像”范式,转向丰腴写实:佛容圆润如满月,尽显大唐崇尚健硕丰盈的审美观。及至盛唐,造像体态更趋雍容华贵,见证佛教艺术完成本土化蜕变——从西域梵相蜕变为“中国的佛陀”。这一本土化进程,沿“凉州-平城-龙门”艺术走廊达至顶峰。

▲武则天影视形象。(图片来源:电视剧《武则天》剧照)

唐代造像既承袭北魏融汇多民族文化的传统,更以生动自然的写实作风开创新境——佛陀菩萨形貌贴近现实生活,飞天乐舞融入市井百态,使佛教艺术与盛唐的审美趣味、世俗生活水乳交融。此时石窟不仅是信仰载体,更深刻映射时代政治脉络,引领着整个社会的文化风尚。

其艺术影响不仅辐射全国,还催生出东亚“大唐风范”的寺窟潮流(如奈良东大寺铜佛直接参照龙门奉先寺规制)。

龙门石窟还成为了东西文化熔炉:新罗使臣题记、古希腊爱奥尼亚柱头、波斯联珠纹等文明元素尽汇于此,此外还有诸多域外人造像……这些印记密布崖壁,实证洛阳作为文明十字路口的气象。

▲龙门石窟中的爱奥尼亚柱头。龙门出现的这种希腊式石柱,可以说是希腊、波斯、印度和中国多元文化交融之产物。(图片来源:龙门石窟景区)

盛唐之后,洛阳佛教式微,石窟艺术重心南移,北宋以降,大规模营造停止,仅存零星补刻与题记增饰,却也成为民众祈福之地与文人题刻之所。

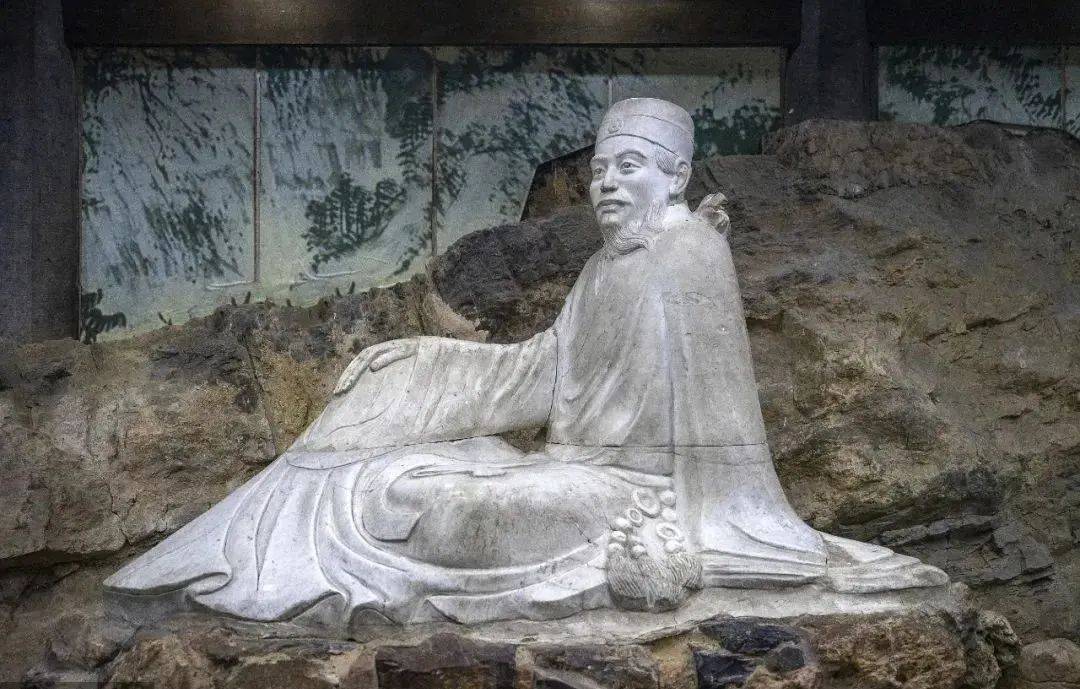

▲龙门石窟白园白居易雕塑。(图片来源:龙门石窟)

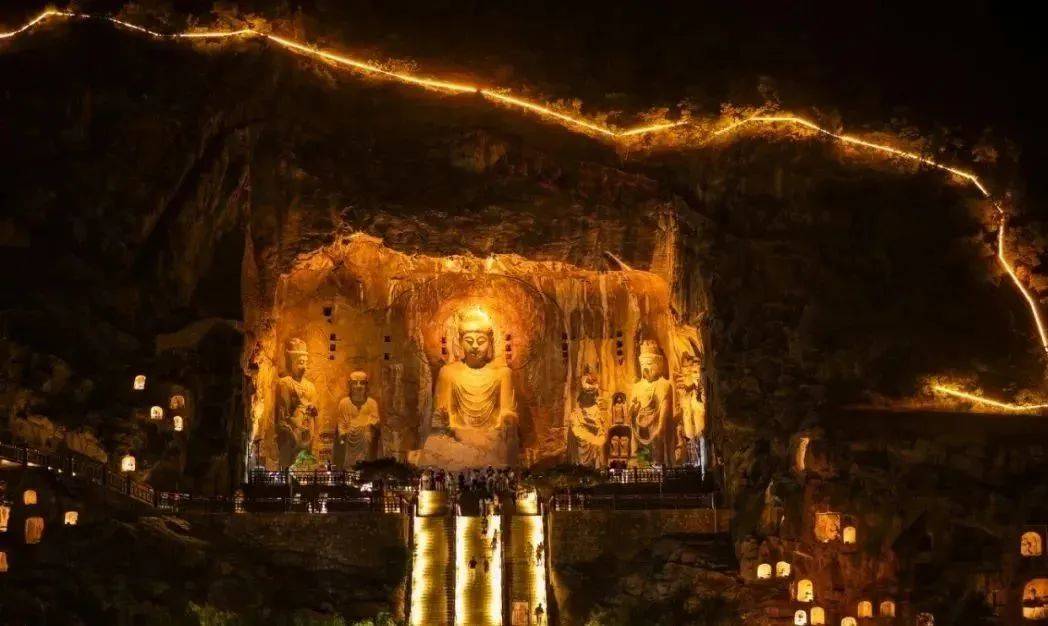

龙门石窟,是中国石刻艺术巅峰之作,它完整见证了公元5至10世纪佛教艺术中国化历程。依山临水延绵一公里,历经北魏至北宋四百余年营建,现存窟龛2345座、造像近11万尊、碑刻题记2890余品,联合国教科文组织誉其“中国石刻艺术的最高峰”。

▲灯映龙门。(图片来源:龙门石窟)

今日龙门,既是千年文脉的朝圣之地,更昭示文明交汇点的永恒价值。作为石窟中国化的集大成者,静默造像承载岁月沧桑、中原根脉、黄河记忆与丝路文明交融之痕,终成多元文明对话的精神归所。

(本文仅代表作者观点,不代表本号立场)

▼

上一篇:传统手艺:竹编里的匠心

下一篇:陈持平书法滚动条