纪念郑和下西洋620周年艺术作品展在崇明开幕,500米长卷巨制领衔展出

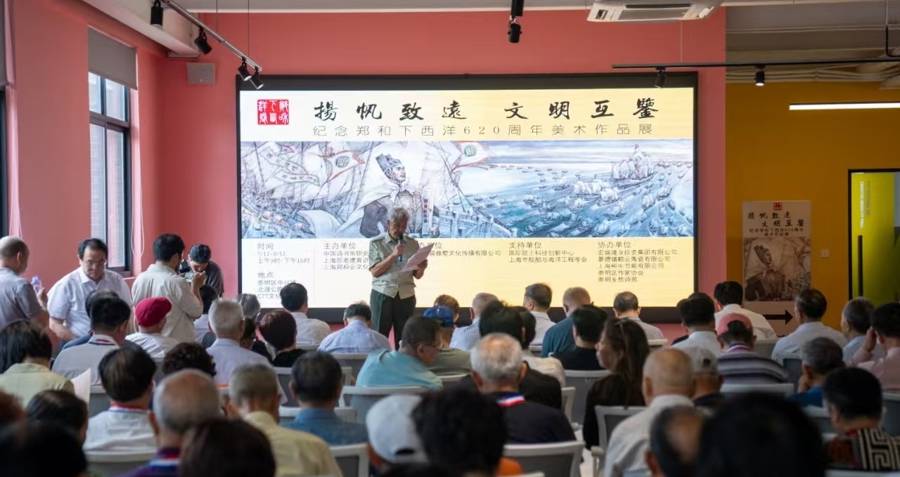

今年是郑和下西洋620周年,也是中国航海日设立20周年。7月11日,以“扬帆致远文明互鉴”为主题的纪念郑和下西洋620周年美术作品展在崇明岛C77文化创意园开幕。

从1405年到1433年,历时近三十年,郑和率领大明王朝超级船队,七次下西洋,是中国历史上最壮观的海洋探索活动,也是世界范围内最壮观的海洋探索活动之一,标志着明朝时期对外交流与贸易的繁荣,展现了当时中国的海洋技术、外交能力以及与世界其他地区的联系。

十三载心血凝巨卷

步入展厅,首先映入眼帘的,是中国国家级军旅国画家钟开天创作的五百米长卷巨制——《郑和下西洋》。作品追寻郑和劈开万顷波涛、沟通浩瀚文明的伟大壮举,进一步弘扬深植于民族血脉的开拓与包容精神。

钟开天1941年出生于云南昆明,是中国美术家协会会员。其创作的近20幅巨幅国画作品,被收藏于人民大会堂等。

为创作这一巨幅作品,钟开天系统研读了《明史》《瀛涯胜览》等相关史料,实地考察了郑和航线上东南亚、中东、东非等30多个国家和地区,前后长达四年多,共收集、整理了民俗、民情史料,形成了十多万字的笔记。从69岁开始筹备、创作,殚精竭力十三载,直到八十一岁才完成。

这一巨幅作品包含了三千多个场景,一万七千多个人物,一千多艘舟船,一千五百余只动物,被评价为““现代版《清明上河图》”。通过画卷,仿佛可以看到郑和七下西洋的磅礴画面徐徐铺展,浩荡万里间,尽显波澜壮阔的远航史诗。

匠心复原“沙船之乡”

与长卷巨作辉映的,是精心复原的十二艘舰船模型阵列:巍峨的宝和号、海军指挥舰、粮船、马船、水船、极具地域特色的上海沙船,每一艘都静诉着东方航海文明的卓绝智慧与远见匠心。

特别值得一提的是,民营企业家郑荣德用十多年时间,组织民间力量调查研究“沙船”的历史,既是对上海城市根脉的深情回望,亦彰显了民营企业家以历史文化自觉反哺社会的责任担当。

沙船起源于上海崇明一带,上海也因此有“沙船之乡”的美誉。沙船是郑和下西洋初始阶段的主要战船,也因郑和而得名。

过去,沙船推动了上海港的繁荣,推动上海成为“江海之通津,东南之都会”。如今,沙船制造技艺被上海市有关部门列入崇明区级非遗,相关传承保护工作正有序开展,将延续这一古老技艺的生命力。

翰墨金石共献礼

崇明区作家协会、崇明乡愁诗苑为作品展创作十首诗词,被十多位将军以翰墨寄情,挥毫成篇。笔力雄健、诗情浩荡,铁血丹心与壮阔襟怀跃然纸上,共同书写着对和平远航的崇高致敬,和对崇明岛的赞美之情。

据悉,本次作品展展期为一个月,由崇明区文化和旅游局指导,中国诗书画研究会、上海百老德育讲师团和上海郑桓公文化研究基金会联合主办,

来源:新民晚报 作者:解敏