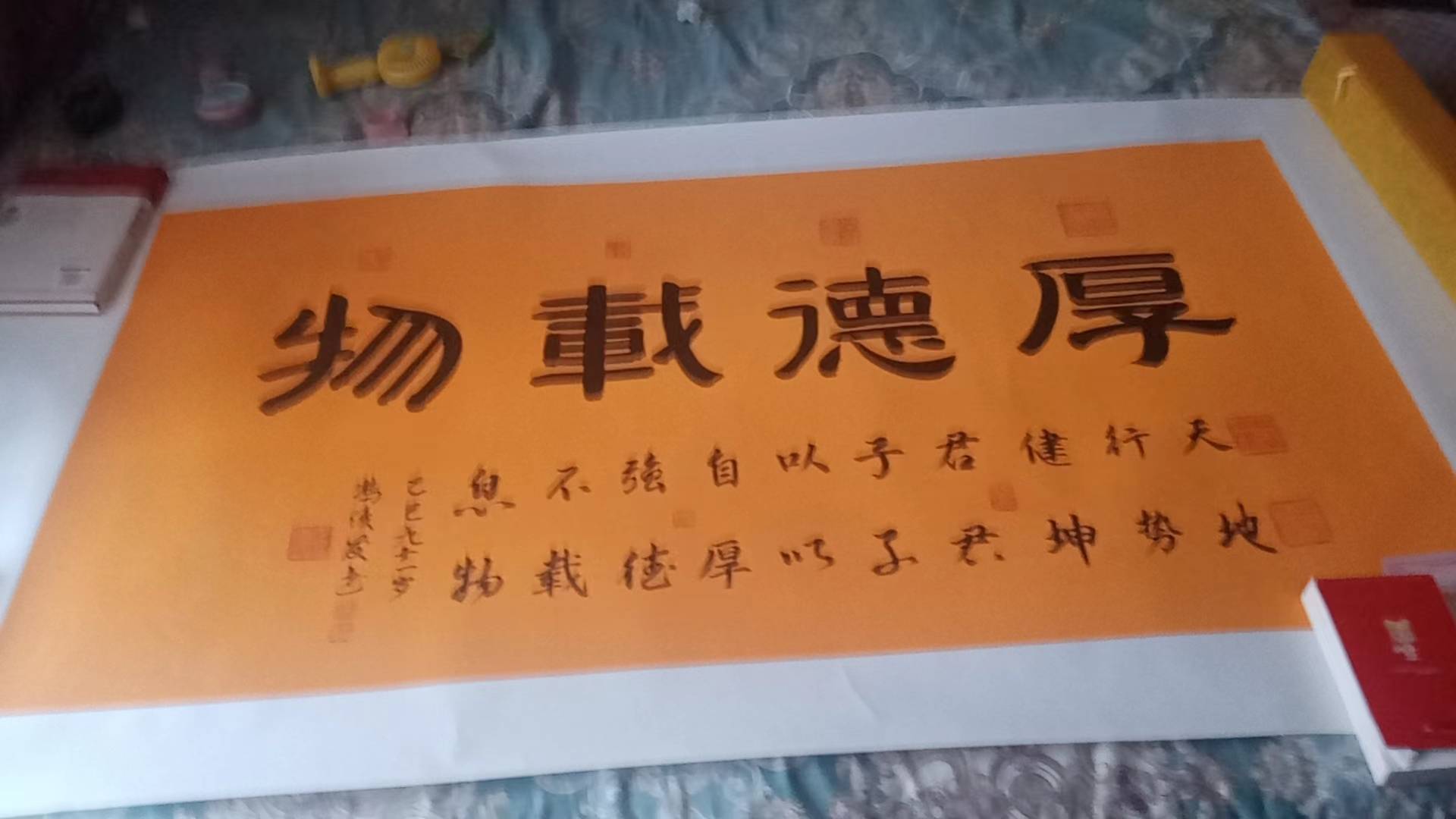

笔墨间的千年哲思:“厚德载物”字画的文化意蕴与精神传承

“厚德载物”四字,寥寥数笔,却凝聚着中华传统文化的深厚底蕴。作为书法艺术中常见的题材,它不仅是笔墨技巧的展现,更是民族精神的载体。从甲骨文中的朴素雏形到历代书法家的笔墨演绎,从哲学典籍中的思想内核到当代社会的价值坚守,“厚德载物”字画跨越千年,始终以温润而坚韧的力量,滋养着中国人的精神世界。

一、“厚德载物”的思想溯源:从典籍到精神图腾

“厚德载物”出自《周易·坤卦》:“地势坤,君子以厚德载物。”这句话与“天行健,君子以自强不息”构成了中华民族精神的核心。“坤”象征大地,地势宽厚,承载万物,不偏不倚,包容生长。古人以大地的品性喻指君子的德行——胸怀宽广,能容世间百态;品德深厚,可承载万物责任。

这种思想并非凭空而生,而是源于农耕文明对土地的敬畏与感恩。在古人眼中,大地默默孕育五谷、滋养生灵,却从不索取回报,这种“无私”与“包容”成为道德的理想范本。儒家将其发展为“仁”的实践准则,主张“己欲立而立人,己欲达而达人”;道家则以“上善若水”呼应,强调“容乃大”的处世智慧。历经千年沉淀,“厚德载物”早已超越单纯的道德规范,升华为民族的精神图腾,成为中国人安身立命的价值标尺。

二、笔墨中的意境:“厚德载物”字画的艺术表达

书法是汉字的艺术,更是情感与思想的外化。“厚德载物”四字虽简,却在历代书法家的笔下呈现出万千气象,每一笔墨都流淌着对“德”与“容”的理解。

楷书作品中,“厚”字稳重如磐石,横画舒展似大地延展,竖画挺拔如脊梁耸立,尽显“厚重”之态;“德”字笔画繁复却井然有序,点画之间暗藏收敛,仿佛在诉说“德行”需经岁月锤炼;“载”字结构开张,如舟船破浪,暗含“承载”之勇;“物”字收笔沉稳,寓意万物归藏的安宁。颜真卿的楷书版本尤为经典,其字体丰腴雄浑,笔力遒劲,将“厚德”的庄重与“载物”的大气融为一体,观之令人心生敬畏。

行草书则更显灵动。王羲之的风格中,“厚”与“德”连绵相牵,似德行如流水般润物无声;“载”与“物”笔势奔放,又如大地包容万象的洒脱。墨色的浓淡变化中,有“厚德”的深沉,也有“载物”的通透,动静之间,尽显刚柔并济之美。

除了字体本身,章法布局也暗藏深意。多数作品采用竖幅排列,自上而下如天道运行,自左而右似大地铺展,留白处仿佛天地间的虚空,既给人以想象空间,又暗合“虚怀若谷”的哲理。有的作品配以山水、草木等图案,以青松象征坚韧,以翠竹寓意气节,以流水比喻包容,图文相映,让“厚德载物”的意境更显生动。

三、跨越时空的共鸣:“厚德载物”的当代价值

在快节奏的现代社会,“厚德载物”字画并未褪色,反而因时代的需求焕发出新的生命力。它不再仅是文人雅士的案头清供,更成为企业、学校、家庭中传递价值观的文化符号。

企业将其悬挂于大堂,既是对“诚信为本、包容共赢”经营理念的彰显,也是对员工“修德敬业”的期许。在商业竞争中,“厚德”是品牌的根基,“载物”是发展的格局,那些坚守道德底线、勇于承担社会责任的企业,正如字画中所喻,方能承载更长远的发展。

学校的走廊里,“厚德载物”与“自强不息”常常并列,成为对学子的教诲。它提醒年轻人,知识的积累需以品德为基,眼界的开阔离不开胸怀的宽广。在多元文化碰撞的今天,“包容不同”“尊重差异”正是“载物”的当代诠释,而“坚守本心”“行胜于言”则是“厚德”的现实体现。

家庭中,这幅字画更是代代相传的精神家训。长辈以此告诫晚辈:做人当如大地,不事张扬却有容乃大;行事当守德行,不慕浮华却能承载责任。它见证着柴米油盐中的坚守,也滋养着平凡日子里的温暖。

四、文化的传承:从字画到生活的践行

“厚德载物”的价值,远不止于欣赏与悬挂,更在于融入生活的践行。它是邻里间的互助,是陌生人的善意,是面对分歧时的换位思考,是遭遇挫折时的坚守底线。

抗疫期间,无数普通人挺身而出,用微薄之力汇聚成“载物”的洪流,这是“厚德”的生动写照;科研工作者数十年如一日钻研,耐住寂寞攻克难题,以“厚”积的学识“载”起国家科技发展的重任,亦是对这四字的践行。

如今,“厚德载物”已成为中华文化走向世界的一张名片。在海外孔子学院的墙上,在国际文化交流的展厅里,它以书法艺术为桥,向世界传递着中国“和而不同”“包容共生”的智慧。这不仅是笔墨的魅力,更是一个民族对“如何与世界相处”的回答。

结语:笔墨之外,德行之间

“厚德载物”字画,是看得见的哲学,是写得出的精神。它以笔墨为载体,将千年智慧浓缩于四字之间,既教会我们欣赏书法的韵律之美,更引导我们思考“如何做人”“如何处世”。

当我们凝视这幅字画时,看到的不仅是汉字的形态,更是大地的品格、君子的风骨。它提醒我们:真正的“厚”,是历经世事仍保赤子之心;真正的“载”,是肩扛责任却依然从容。笔墨会褪色,但“厚德载物”所蕴含的精神,终将在代代相传中,成为照亮前路的永恒光芒。