走进中国书法名家——张鹤良

张鹤良,男,66岁,江苏常州人,高中文化,中共党员。现为中国老年书画家协会理事,国家一级书法师,国家一级美术师,中国老年书画研究会会员,常州市郑陆镇书画协会秘书长兼常务副会长。在参加第二届全国老年书画大赛荣获一等奖;第五届荣获金奖;第六届荣获特等奖。在首届三十省区市中国书画传承大赛获特等奖。

笔走龙蛇见风骨,墨染江南写春秋——张鹤良先生书法艺术评论

张鹤良先生,年逾六旬,生于江苏常州——这片浸润着吴文化灵秀与厚重的土地。高中文化的他,虽未跻身科班,却以半生对书法的痴狂求索,在笔墨世界中开辟出独属自己的艺术疆域。从江南小巷的临帖少年,到如今笔力苍劲的书坛长者,他的书法之路,恰似一卷缓缓展开的长轴,既浸透着传统碑帖的精髓,又流淌着个人生命体验的哲思。当我们审视其作品,可见笔锋间凝结的不仅是技法的淬炼,更是一位江南文人对艺术、对生命的深沉叩问。

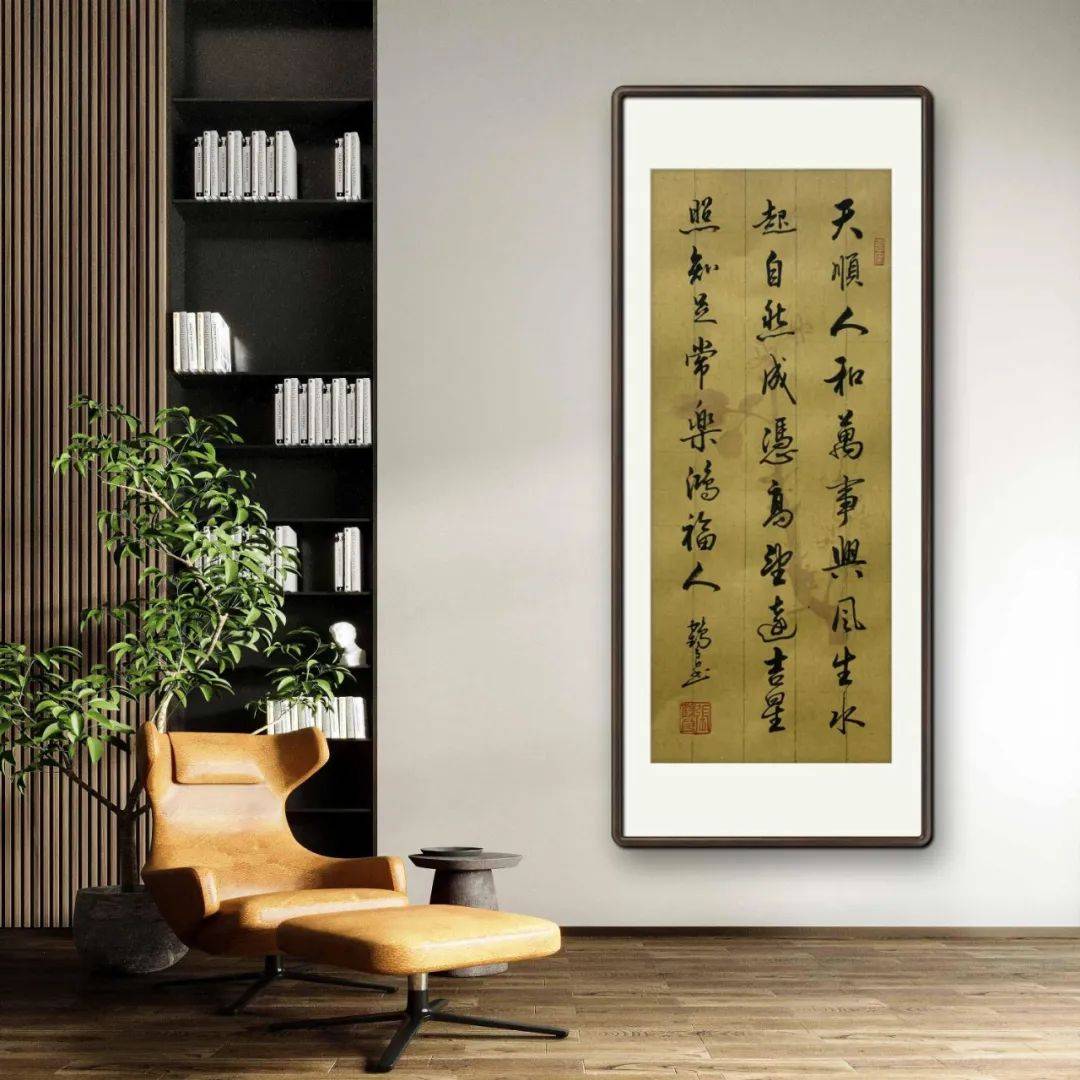

先生学书,始于对“法”的敬畏。早年浸淫于唐楷,尤重颜真卿《勤礼碑》的雄浑厚重,又旁涉柳公权的骨力洞达,笔下线条兼具“筋”的柔韧与“骨”的峭劲。观其楷书作品,如《陋室铭》条幅,结体宽博而不失严谨,横画起笔藏锋如古木盘根,竖画收笔顿挫似铁杵截金,既有唐人“尚法”的规制,又暗含个人对“正大气象”的追求。

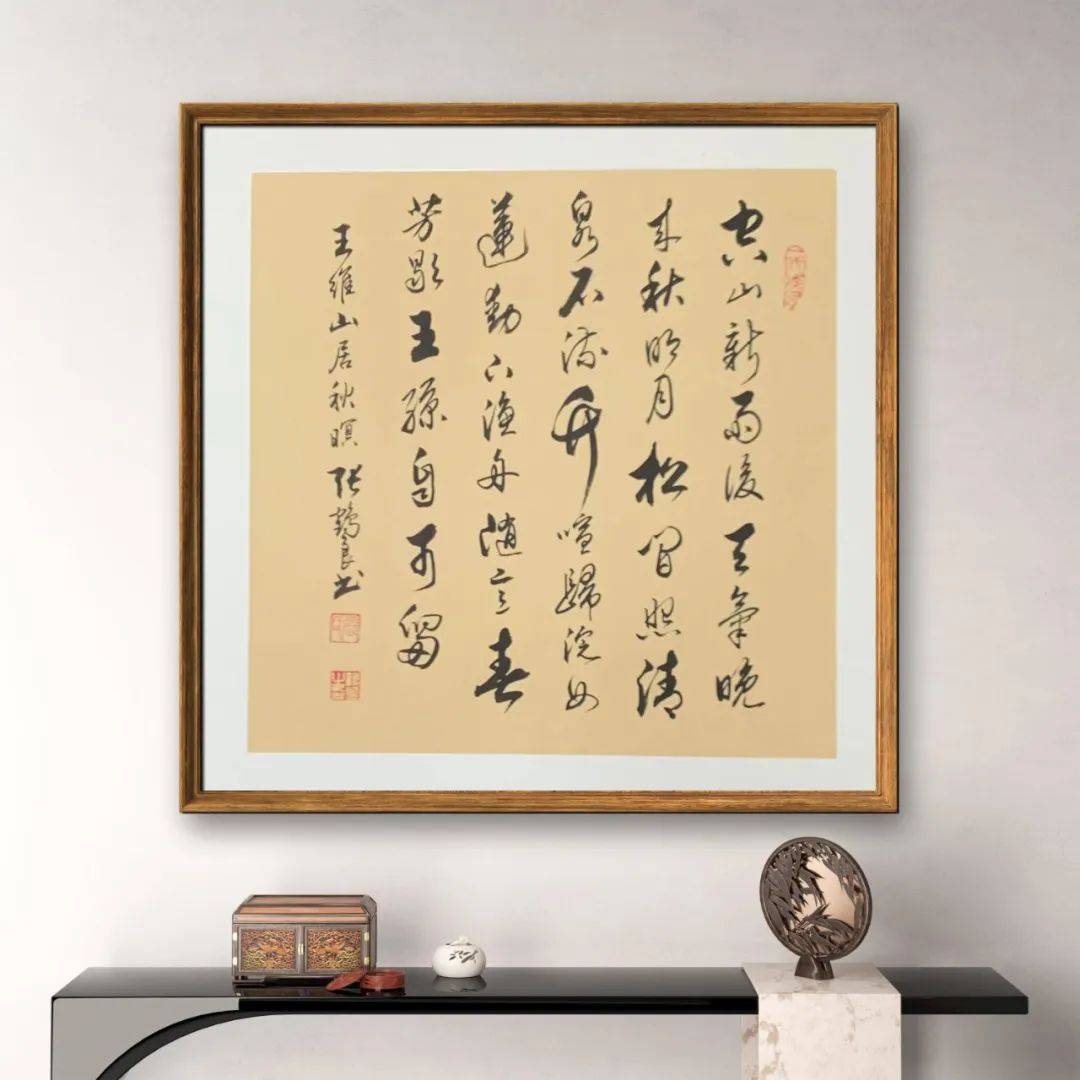

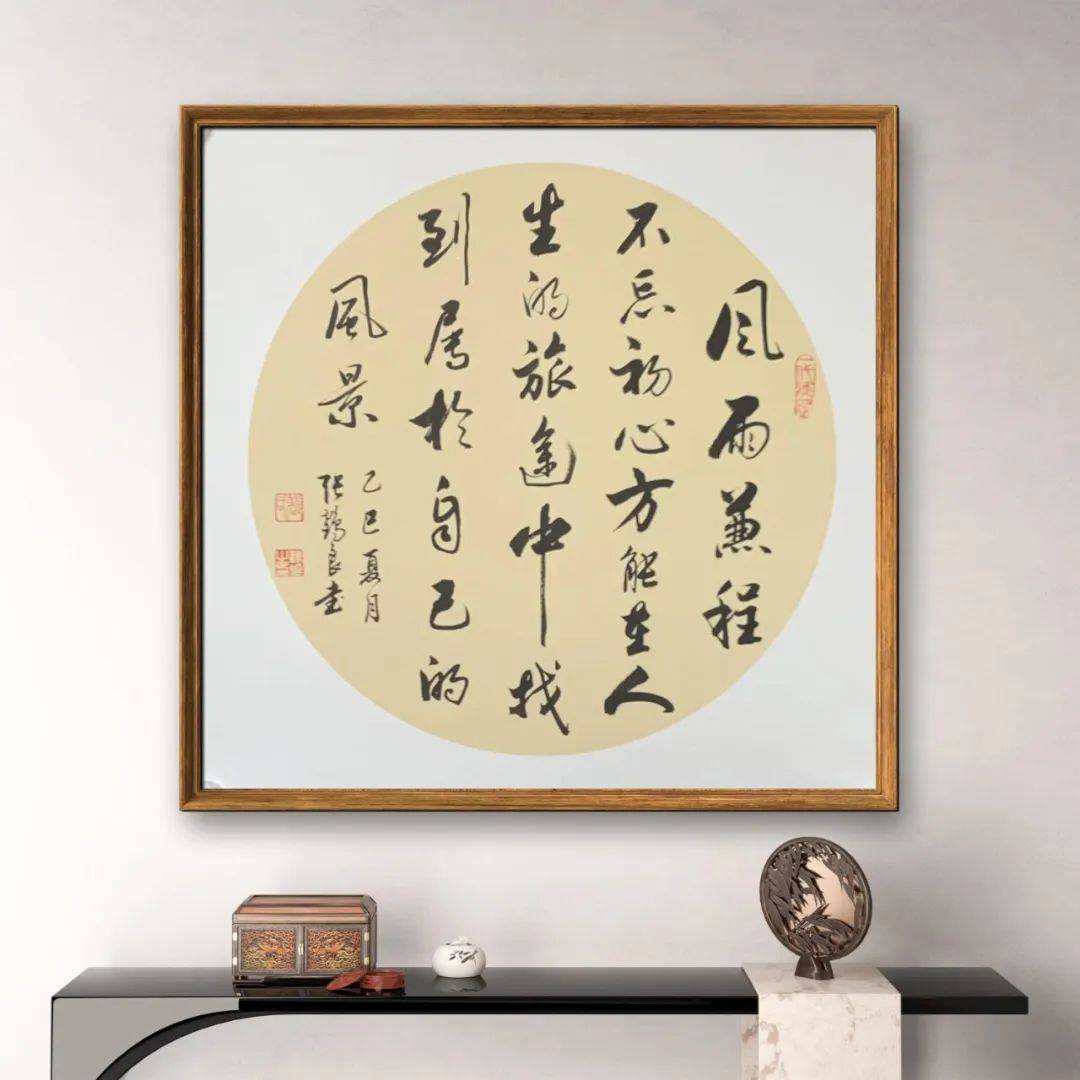

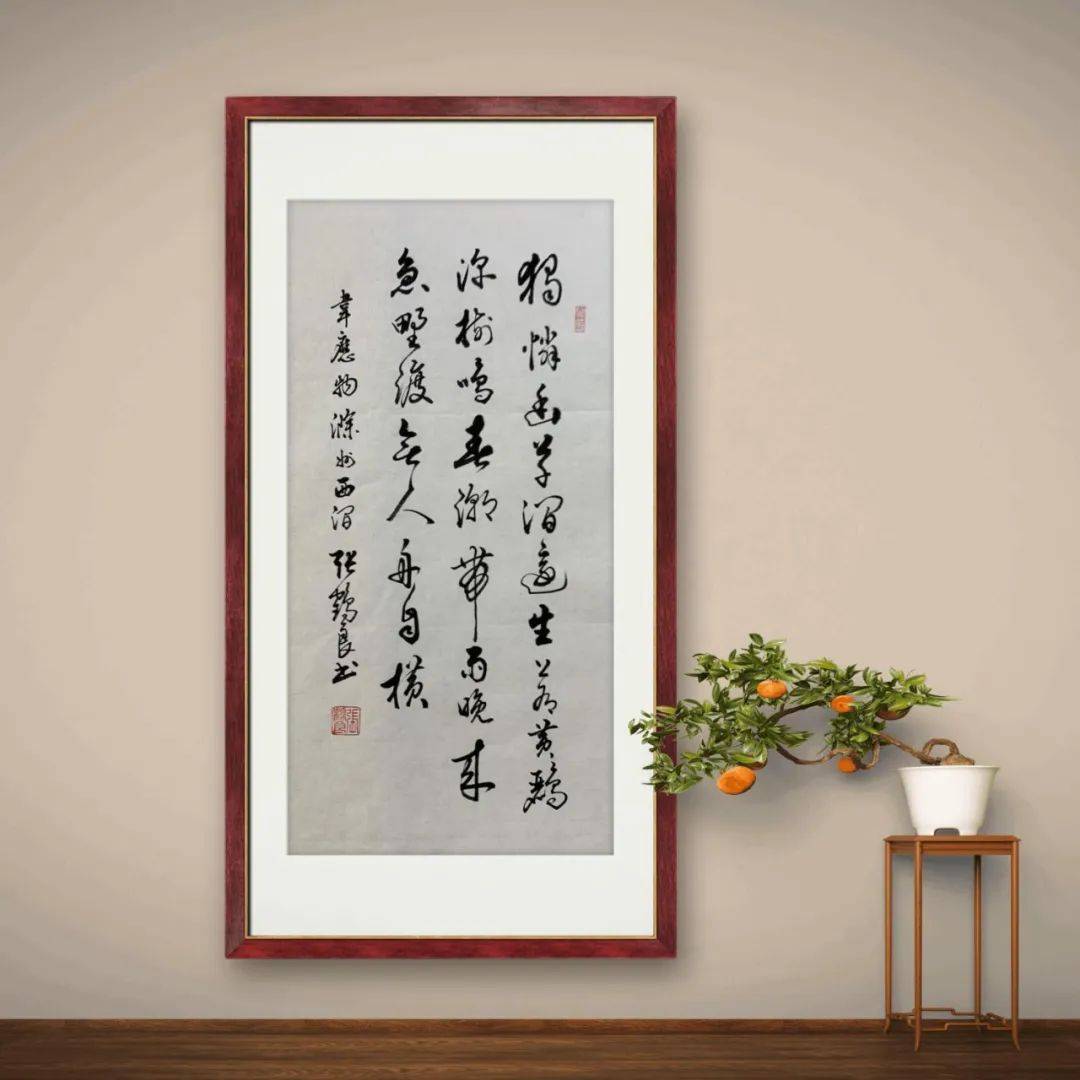

而后,先生转攻行草,于“二王”帖学中寻得笔墨韵致,又在米芾“八面出锋”的技法中悟得灵动之趣。他临习《圣教序》数百遍,却非机械摹形,而是将王羲之的飘逸与王献之的洒脱熔铸一炉。如行草作品《临江仙》,笔势连绵处如行云流水,断笔处似断崖坠石,字里行间可见“晋人尚韵”的遗风,却又因加入个人性情,多了几分江南烟雨的朦胧与遒劲。

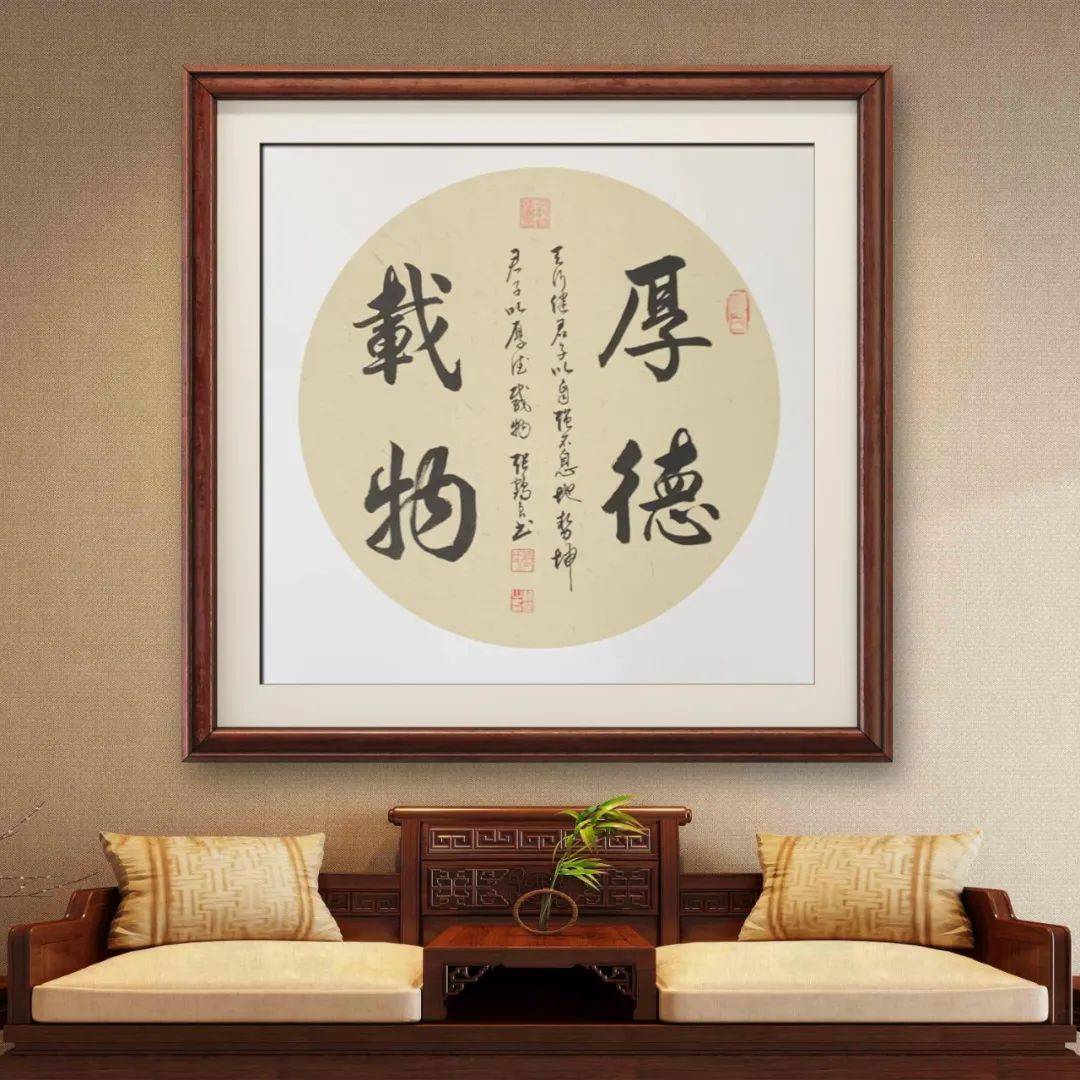

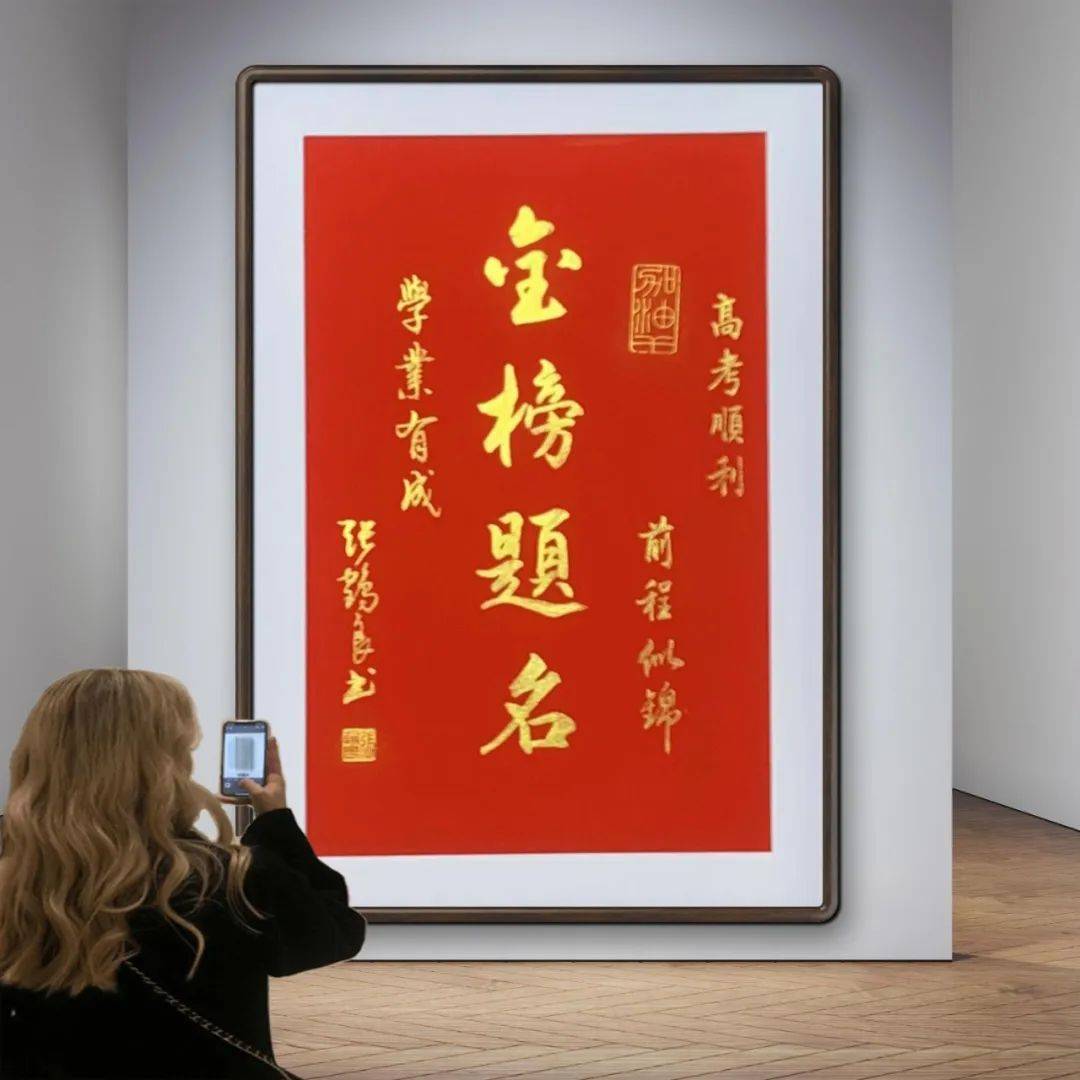

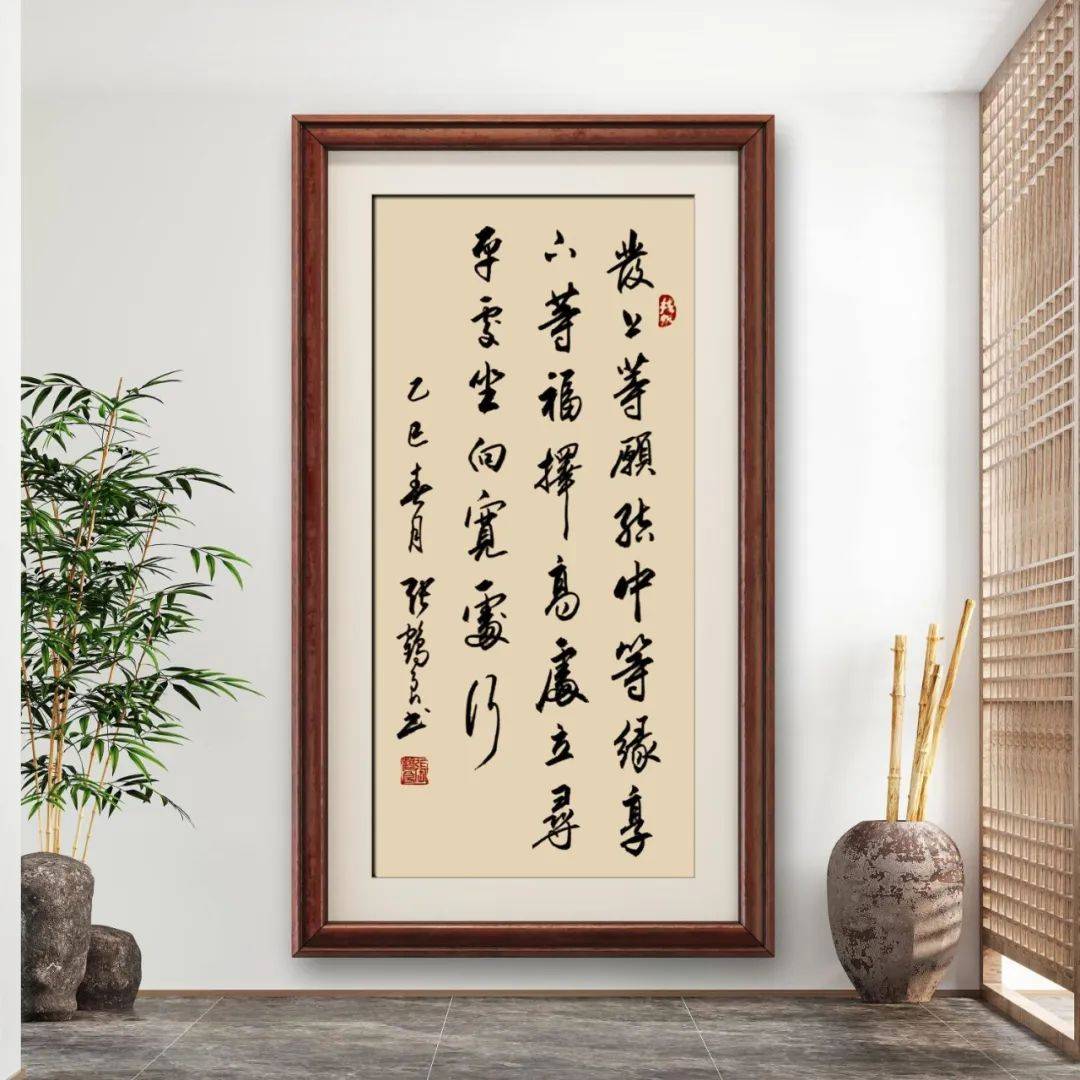

先生论书,常言“用笔如用兵,需知轻重缓急”。其笔下线条的变化,绝非技巧的炫技,而是心性的流露。作榜书时,他善用“涩笔”,如《龙》字横幅,中锋行笔如逆水行舟,墨色枯润相间,似老松盘曲的纹理,尽显“屋漏痕”之妙;写小字时,则以“虚笔”求韵,如小楷《心经》,笔尖轻提处若游丝映带,似晨露沾叶,空灵中见禅意。

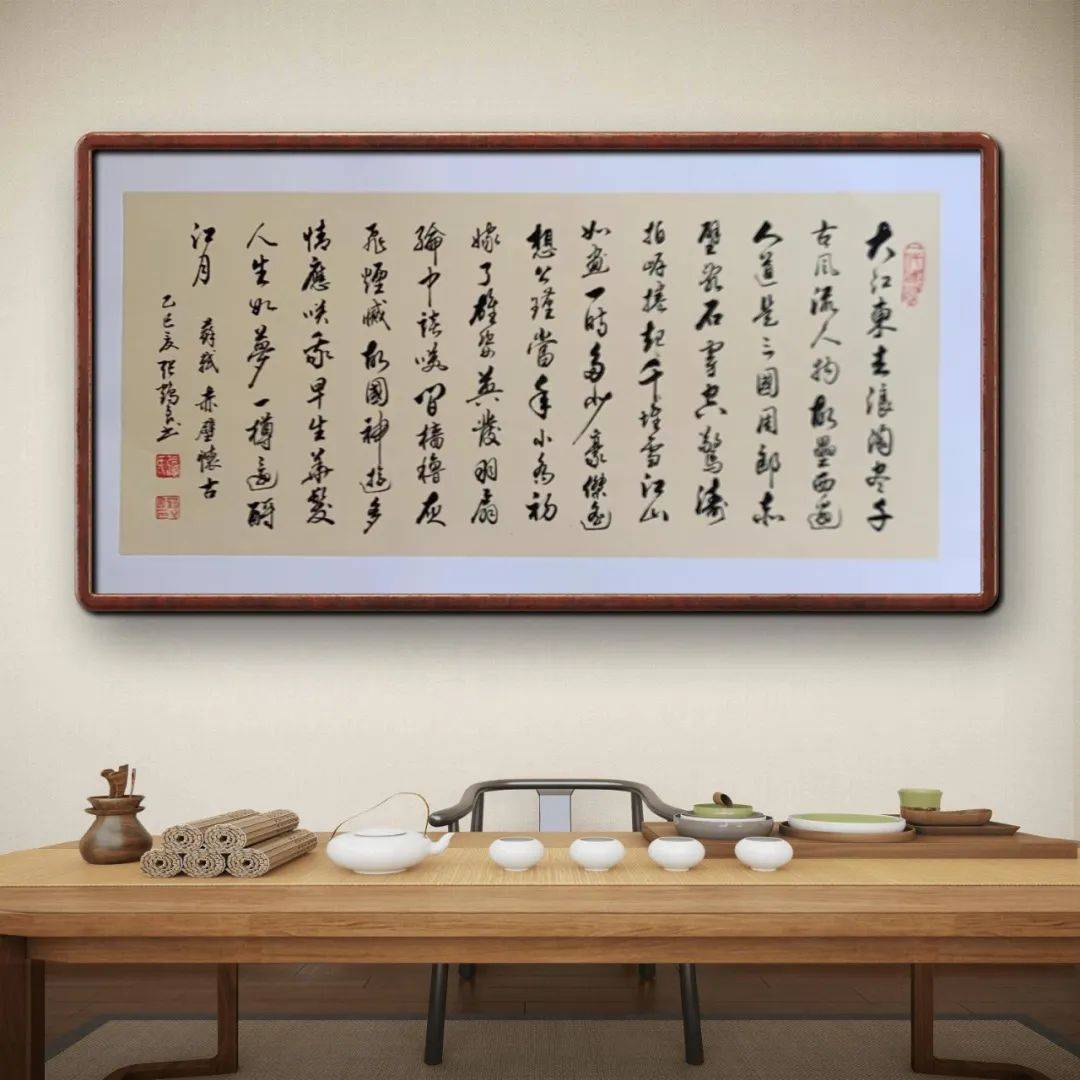

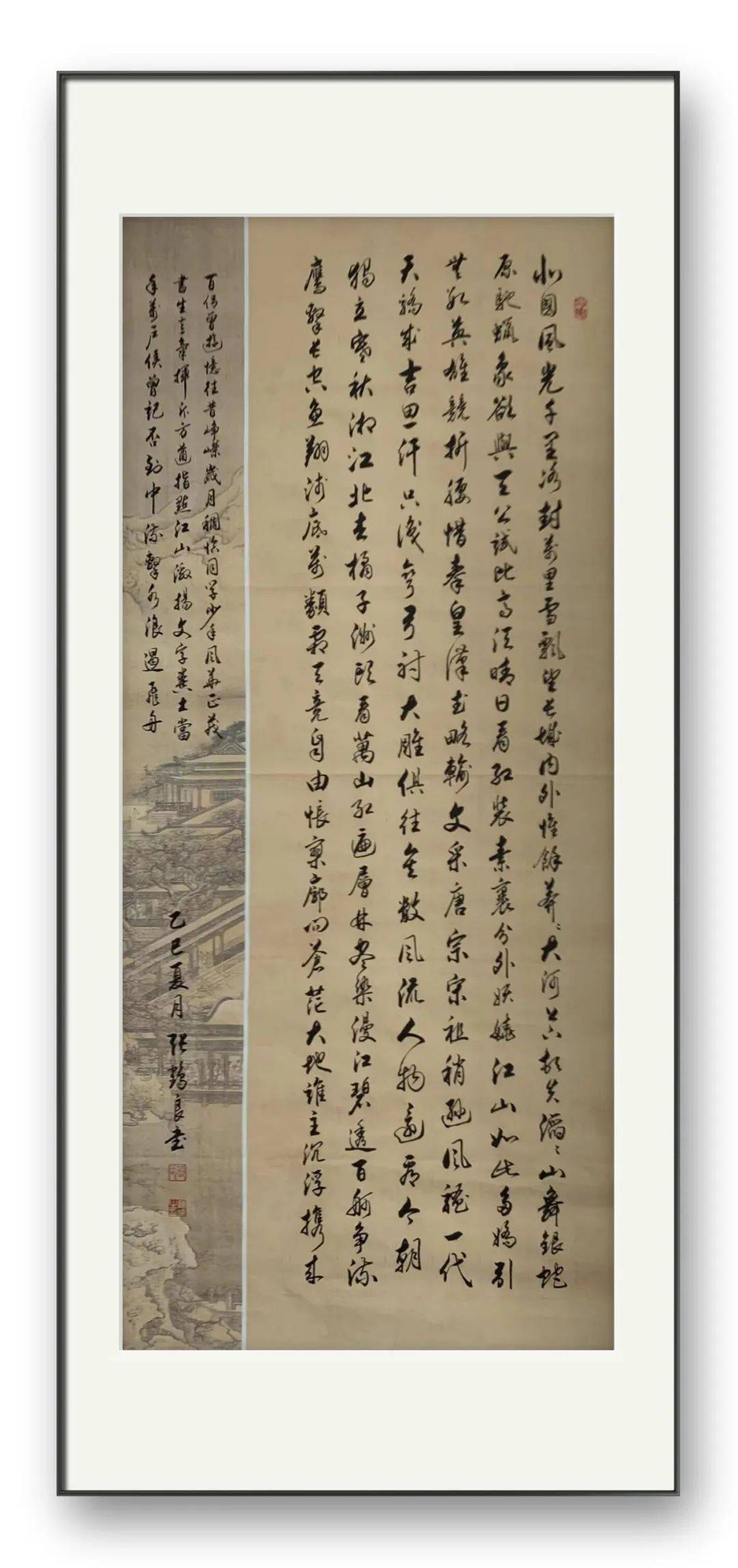

在墨法运用上,先生深谙“墨分五色”之道。他喜用宿墨作书,在生宣上营造“干裂秋风,润含春雨”的对比效果。如行草长卷《赤壁赋》,开篇“大江东去”四字以浓墨重按,如惊涛拍岸;继而“浪淘尽”三字用淡墨轻扫,似江雾迷蒙;至“乱石穿空”处,枯墨飞白如乱石嶙峋,整幅作品墨色变化如乐曲的强弱起伏,在黑白交织中演绎出“江山如画”的意境。

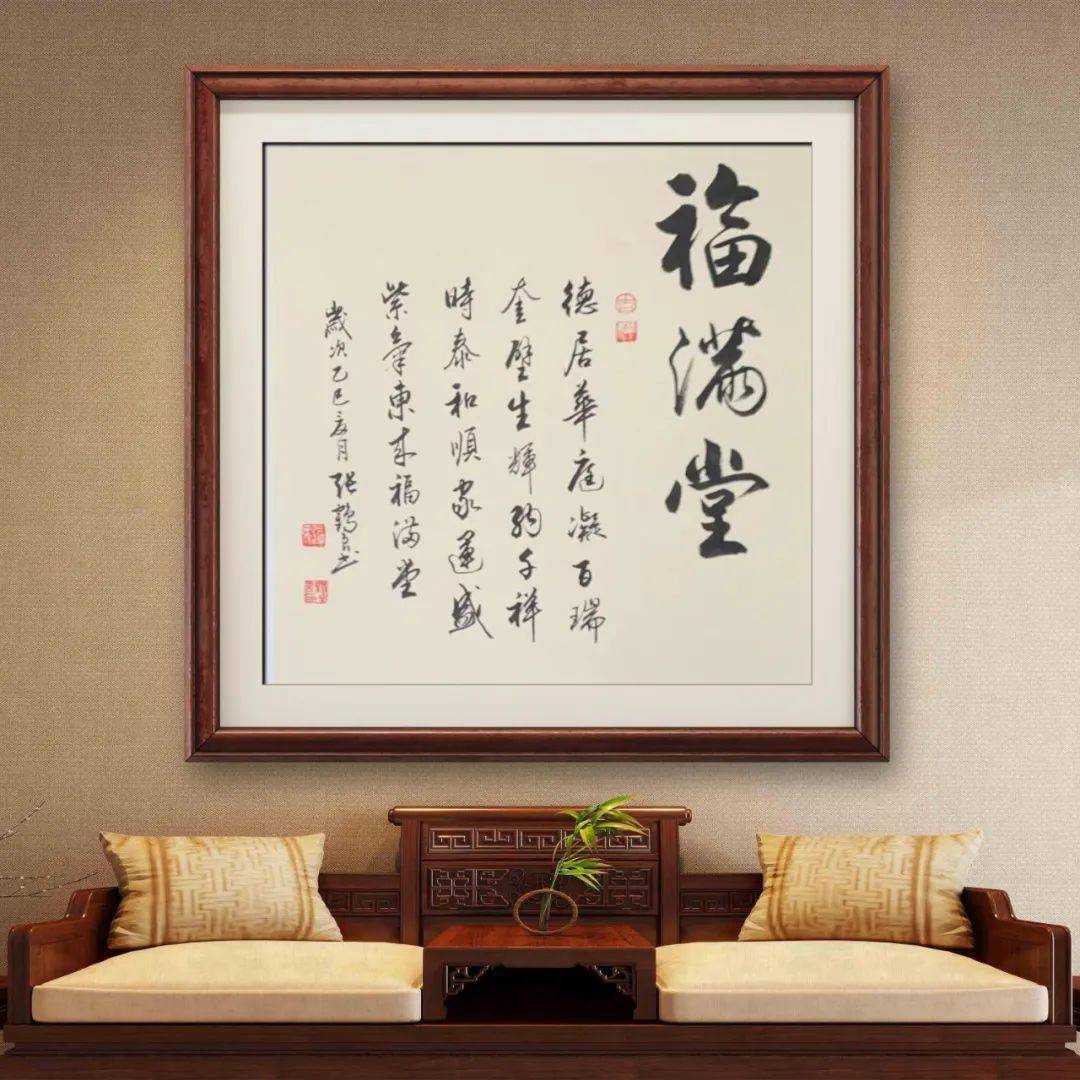

在当代书法界追求“创新”的潮流中,先生始终坚守“传统为根,性情为魂”的理念。他的作品不刻意求奇,却在平实中见功力;不追逐时风,却以扎实的传统功底与独特的个人风格,为书法爱好者提供了一条“守正出新”的可行路径。这种“不随波逐流”的艺术品格,恰是当下书坛稀缺的精神微光。

站在张鹤良先生的书法作品前,我们看到的不仅是一位江南书家的艺术成就,更是一代中国人对传统文化的坚守与传承。在数字化浪潮席卷的今天,他以一支毛笔、一方砚台,在横竖撇捺间构筑起精神的家园——那里有唐楷的庄重、晋行的飘逸,有江南的灵秀、岁月的沧桑,更有一位文人对艺术“道器合一”的永恒追求。

或许,先生的书法之美,正在于它超越了技巧的层面,成为一种生命状态的呈现:如常州古运河的水,看似平静,却在深处涌动着千年文脉的力量;如暮春的江南烟雨,朦胧中蕴含着穿透时光的清朗。这,或许就是中国书法最本真的魅力,也是张鹤良先生用半生笔墨向我们诉说的艺术真谛。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。