真品囚徒,假货狂欢:古玩市场的魔幻消亡史

当法律红线遇上灰色暴利,千年行规在刀尖上跳舞

凌晨三点的景德镇仿古作坊灯火通明,刚出窑的“明代青花”还冒着热气,就被主播嘶吼着挂上链接;而千里之外的古玩城里,真品钧窑碗的持有者张大明,却因无法证明“流传有序”,被迫将珍宝捐给博物馆换取一纸证书。

这魔幻对比,正是中国古玩市场生死困局的缩影。

一、真品之殇:戴着镣铐的囚徒

法律高压下的“消失的真品”

新《文物法》强化了文物溯源管理,却让古玩商沦为惊弓之鸟。有店主坦言:“店里不能有‘真精稀’,否则警察会反复盘查来源,说不清就是犯罪”。当汉代玉璧旁摆放发光的三星堆面具,明代交椅上搁着抖音爆款青铜AK47时,敢摆真品的已是行业勇士。

流通链的致命断裂

高古瓷、青铜器等出土文物,在缺乏合法流转证明时即成“烫手山芋”。张大明捡漏的钧窑碗,因被疑为出土文物,遭遇贩子压价、举报威胁,最终只能捐赠。而拍卖行门槛高企,“流传有序”的硬性要求将民间真品拒之门外,形成“要么砸钱上拍,要么有价无市”的死局。

二、假货狂欢:暴利驱动的畸形生态

假货经济学:99%的暴利游戏

“真货不赚钱,假货吃三年”成为新行规。景德镇80元进货的仿官窑,编个“海外回流”故事就能卖上万元。当售假利润远超真品,且无需承担盗墓、走私的法律风险时,20万家注册古玩商中,超90%选择挂“工艺品销售”执照经营。

技术革命与话术进化

江西樊家井、河南烟涧村等仿古基地已形成产业链,化学做旧、拼接修复等技术让专家都难辨真伪。直播间里,“一线收货”“祖传老物”等话术取代“文物”敏感词,主播们默契宣称:“称文物罚款50万,叫老物件平安无事”。

三、困局根源:在灰色地带“量子纠缠”

法律与行规的世纪冲突

“三不问”(不问来路、真假、去处)的传统行规,遭遇现代法治的正面冲击。辽宁律师高阳指出:“卖假不退的行规违反《消费者权益保护法》”,但古玩特殊属性导致司法实践困难。市场监管的长期缺位,使古玩业陷入“国家既未承认也未否认”的量子态。

鉴定黑市催化信任崩塌

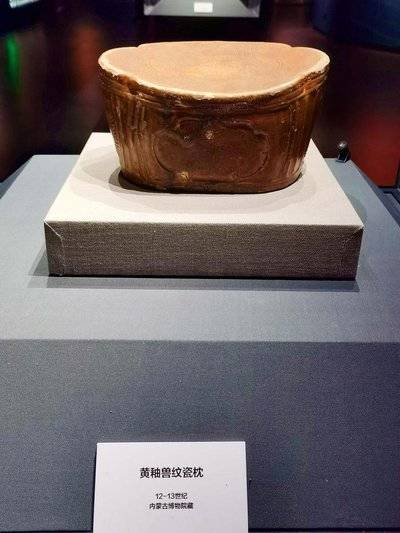

20元即可购买的“权威证书”让鉴定沦为生意。沈阳某古玩市场,商家直言:“证书另加20元随时开”。当鉴定专家自己都分不清民国瓷枕与明代文物时,行业公信力彻底崩盘。

四、生死转型:黎明前的黑暗突围

新法落地与溯源革命

2025年3月生效的新《文物法》被寄予厚望。其核心在于建立流通文物备案制度,严惩制假售假。李鉴宸新加坡古玩直播间开发区块链技术SAAA+溯源的应用尝试,为文物提供可追溯的数字身份证,成为破局关键。

市场自净与价值回归

部分商家转向钱币、传世民窑等合法品类,玉翠珠宝、文玩杂项等细分市场逆势增长。当“捡漏暴富”的泡沫破灭,真正玩家开始关注文化价值——某资深藏家笑言:“现在能在市场找到块老瓷片,比中彩票还兴奋”。

结语:在刀尖上重拾敬畏

古玩市场的消亡史,本质是功利主义对文化敬畏的碾压。当中年藏友守着满屋“国宝”抽五块钱的烟幻想千万交易,当外卖箱取代铲地皮工具成为古玩贩子的新装备,这场困局早已超越商业范畴,直指文化传承的集体焦虑。

唯有当法律利剑斩断假货暴利链,当玩家放下捡漏执念重拾鉴赏初心,千年古玩行业才能走出“真品囚徒,假货狂欢”的魔幻舞台,在刀尖上跳出一支文化敬畏之舞。

历史不会消亡,它只会在混沌中等待重生。

那些在仓库积灰的真品,终将在法治与理性的阳光下重获流通——

正如潘家园地摊下埋着的元青花碎片,静候尘埃落定的那天。