西安碑林博物馆展陈“上新” 柳公权书法碑刻+3

西安碑林,作为中国古代碑刻艺术的集中展示地,收藏了从汉唐以来历代名碑刻石数千方,包括《曹全碑》《开成石经》《大秦景教流行中国碑》等珍贵文物,是迄今世界范围内保存中华传统文化高等级、高价值石刻最集中的保护地。

在“5·18国际博物馆日”来临之际,西安碑林博物馆展览陈列全新亮相,以崭新的面貌、丰富的内涵和多元的展示,向观众展现碑石文化的博大精深。都有哪些新看点?一起了解↓

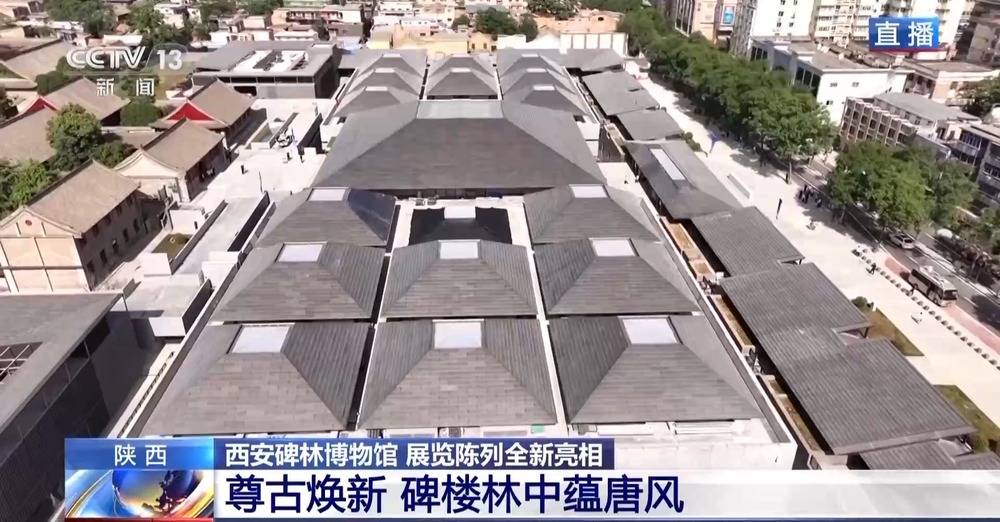

西安碑林博物馆 展览陈列全新亮相

扩容数倍 2000余件文物呈现笔墨春秋

总台记者 温超:西安碑林博物馆调整后的文物展陈分布在老馆区和北区场馆。老馆区原有展陈面积8000平方米,北区场馆展陈和公共服务面积达32000平方米。展出文物从800余件增至2000余件,是原来的2倍多。全新亮相的西安碑林博物馆,无论是面积,还是展陈文物数量,都实现了跨越式增长,让观众能看到更多精品碑刻等文物。

创新展陈 全方位呈现碑刻艺术之美

北区场馆中新开设5个专题展览,每个展览都从不同角度展现西安碑林的文化价值和历史意义。此外,通过“互联网+数字展览”等创新设计方式,利用多媒体互动装置,让观众与碑刻艺术“对话”,在互动中感受艺术魅力,营造独特的艺术体验。

尊古焕新 碑楼林中蕴唐风

不同于老馆区“一轴两翼”式的空间布局,北区场馆在设计上是尊古不仿古,采用“外廊内殿”式的平面格局。北区序厅(也就是主展厅)位于中间,东西两翼各九组碑楼呈矩阵式分布,这些碑楼提取了传统碑林中的“碑亭”元素,与碑林建筑群遥相呼应。

此外,中央序厅的屋顶在比例上提取唐代大殿的比例关系,但抽象成了极简的几何形体,材料也采用更为现代的金属铜瓦,替代传统的青瓦或琉璃瓦。十八组碑楼也是全部采用现代材质将环境光线引入室内,中间部位采用超大通透的玻璃幕墙增加自然光。通过设计,奏响“古今交响曲”。

科技护宝 双重“抗震金甲”

重点给大家介绍西安碑林博物馆的高科技。工作人员介绍,碑刻文物最担心发生地震损坏,在国宝众多的西安碑林,如何降低地震带来的威胁?答案就藏在高大碑刻文物下面的防震装置中。

在安装防震装置前,工作人员也开展了一场文物预防性保护能力提升实验,利用地震模拟振动台制造震动环境,同时将安装了防震装置的石碑放在上面进行测试,可以看到防震装置在震动的环境中发挥出了作用,石碑底部和防震装置的顶层基本保持不动。

此外,整个北区场馆其实是建立在一个巨大的隔震层之上。隔震层设置在地下三层的上下柱墩之间,使用8种共计188个减隔震装置,使建筑最大水平位移能达1.2米。如果发生地震,能够有效消减地震力,减轻地震对建筑结构的影响。正是通过这样的“双保险”最大程度来保证建筑主体结构和室内重要设施以及文物的安全。

如今,全面升级的西安碑林博物馆,正以“传统与现代共生”的姿态,书写博物馆未来的新篇章,不仅守护着历史的厚度,更用创新诠释着文明的温度。

西安碑林博物馆:对话历史 传承文脉

西安碑林博物馆,珍藏着我国古代众多的碑刻精品,为石刻艺术与书法研究提供了珍贵的文献资料。

西安碑林博物馆是在拥有900多年历史的“西安碑林”基础上,与西安孔庙古建筑群巧妙融合、扩建而成的一座专题博物馆,以收藏、研究与展示历代碑石、墓志及石刻造像闻名。馆内陈列着石台孝经、开成石经、昭陵六骏等珍贵文物2000多件,设有碑刻珍品展、文化历史展、中古碑志与丝绸之路等多个专题展览。

西安碑林博物馆副馆长 张岩:碑石上看到有碑林这个词,最早应该是1502年明代弘治年间,我们在大智禅师碑的背面发现了一个明代人的题记,叫李赞,他的题记里面就明确提到有西安碑林。

西安碑林博物馆内,汉代至近代的碑刻琳琅满目,总数超4000方,时间跨度完整,书体风格多样,作为中华优秀传统文化宝库,具有独特地位。

西安碑林博物馆副馆长 张岩:当时立碑的一个重要原因是记事,当然还有记功。所以我个人认为碑林还有很重要的历史文献价值。比如说大秦景教流行中国碑,上面记载了景教也就是基督教的一支,怎样传到中国,应该说是非常重要的中西文化交流的一个见证。

西安碑林中,还有不少以图案与文字相结合的方式,弘扬仁义礼智信等中华传统美德的碑刻,这些碑刻成为了传播道德观念、弘扬社会正气的重要载体。

新展出3座柳公权书法碑刻

著名书法家柳公权的《玄秘塔碑》和《冯宿神道碑》在这里展出。除了这两件碑刻,这次西安碑林博物馆又最新展出了3件柳公权的书法碑刻——《严公贶墓志》《杨承和神道碑》以及《迴元观钟楼铭》。这次上新以后,西安碑林博物馆就有5件柳公权的书法碑刻了,成为全国收藏柳公权书法碑刻最多的博物馆。

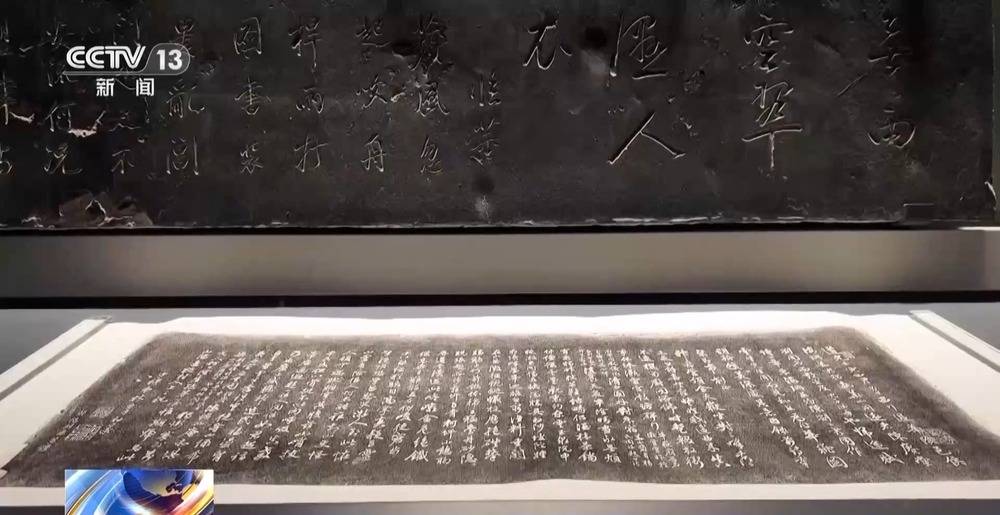

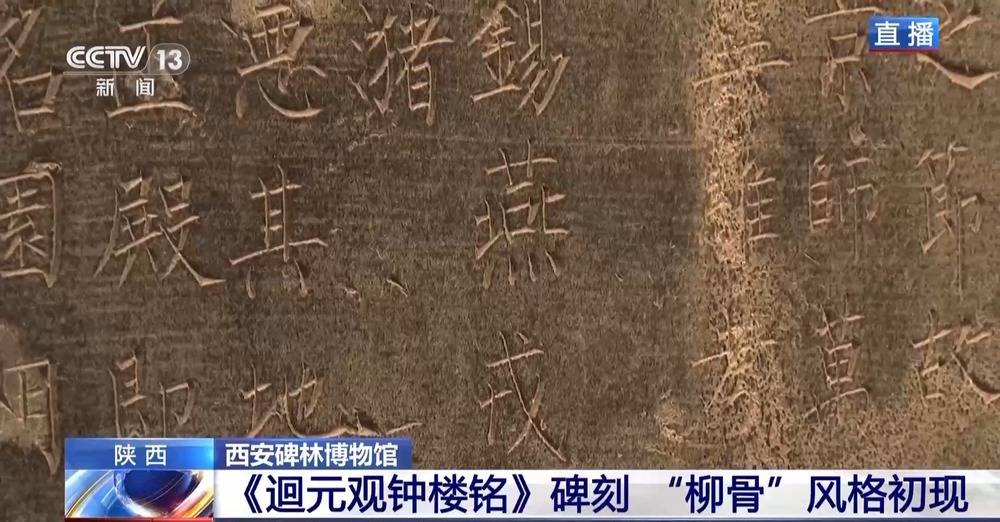

《迴元观钟楼铭》碑刻 “柳骨”风格初现

这方《迴元观钟楼铭》碑刻,它是1986年出土,曾在2006年短暂展出过一次,这次也是首次常规对外展出。

《迴元观钟楼铭》的碑文记载的是迴元观这座道观的历史沿革、观内景物等内容。碑文中特别提到了一个历史人物,就是“燕戎”安禄山。安史之乱后,玄宗皇帝赐给安禄山的宅邸不知该如何处置,即位的唐肃宗李亨说,其人是恶,其地何罪,于是将这座宅邸改建成廻元观。

《迴元观钟楼铭》刻于唐开成元年(公元836年),这篇文章的作者是唐代著名散文家,也是当时的宰相令狐楚,书写碑刻的是柳公权。《迴元观钟楼铭》是柳公权59岁时所书,他“柳体”的书写风格还没有完全形成,可以说《迴元观钟楼铭》是“柳体”演变时期的代表作。碑文上还能看出柳公权学习钟繇、王羲之以及欧阳询、褚遂良、颜真卿等前辈书法大家的痕迹。但同时,柳公权后来那种内紧外松、刚劲俊朗的风格已经初见端倪。

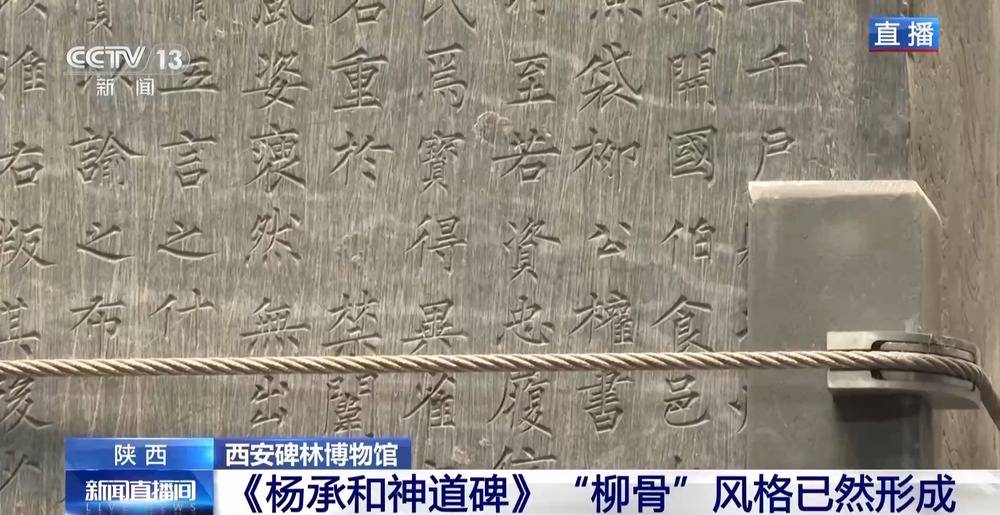

《杨承和神道碑》“柳骨”风格已然形成

《杨承和神道碑》于2021年出土,虽然碑身有断裂,用钢丝绳做了加固,但由于它埋在土里,未经风霜洗礼,碑文保存得非常清晰,能明显看到书法家的风格。这里可以清晰看到“柳公权书”四个字。

《杨承和神道碑》刻于唐开成四年(公元839年),比《廻元观钟楼铭》晚3年,比《玄秘塔碑》早两年。《杨承和神道碑》的字幅相对较小,笔画更清晰,柳体书法的瘦、硬风格已经非常显著。大家俗称的“颜筋柳骨”的“柳骨”已经形成了。

从不同“碑”字 看中国书法的演变

西安碑林博物馆收藏了自汉代至近代将近2000年的书法碑刻,涵盖了篆书、隶书、楷书、行书、草书等五种主要的书体。

在博物馆收藏的碑刻中,5种不同书体的“碑”字,可以看到书法字体的演变。

动起来 活起来 全新体验 感受文物魅力

西安碑林博物馆近年来持续致力于推进文物活化利用,利用现代科技手段和延伸文创体验,让游客能参与、能互动,以新的方式感受文物的魅力。