王羲之真迹被毛泽东借走,黄炎培多次催还,毛泽东:你怎么也逼债

1949年,随着国民党逐渐失败,毛主席带领党组织正式进驻北京。这是一个历史性的时刻,但毛主席并未因胜利而自满,相反,他十分警觉,深知如何在此时保持党内的纯洁性和艰苦奋斗的精神。为了避免某些官员迷失自我、变得目光短浅,毛主席特地将此次进京称为“赶考行”,提醒全党要时刻保持谦虚谨慎的作风,防止堕入项羽与李自成那样的陷阱。

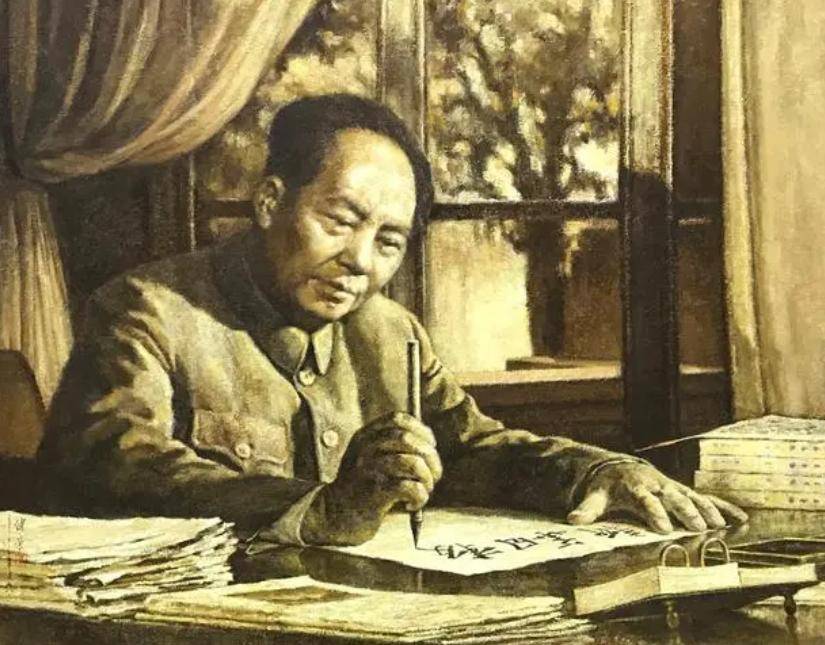

在一首诗中,毛主席警醒党内成员:“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”。这里的“霸王”正是指西楚霸王项羽。项羽在鸿门宴上曾有机会击败刘邦,却因为性格过于刚愎自用和心慈手软,最终败给了汉军,留下了深刻的历史教训。毛主席与项羽截然不同,他不固守偏见,而是广开言路,虚心求教,为了使中华民族从百废待兴的困境中走出,他四处向有识之士请教。

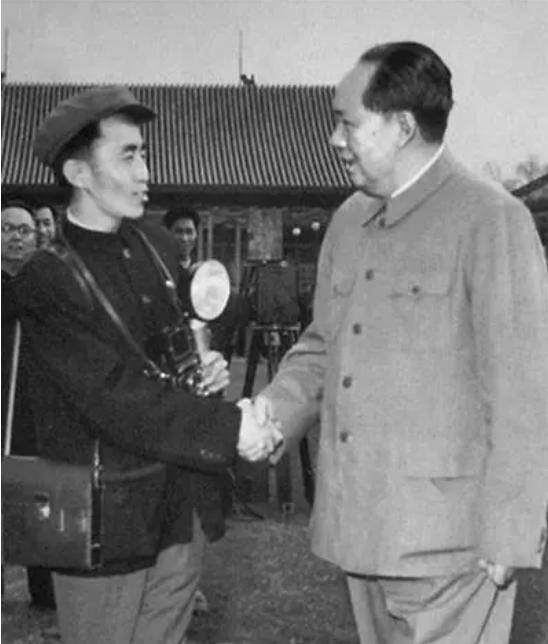

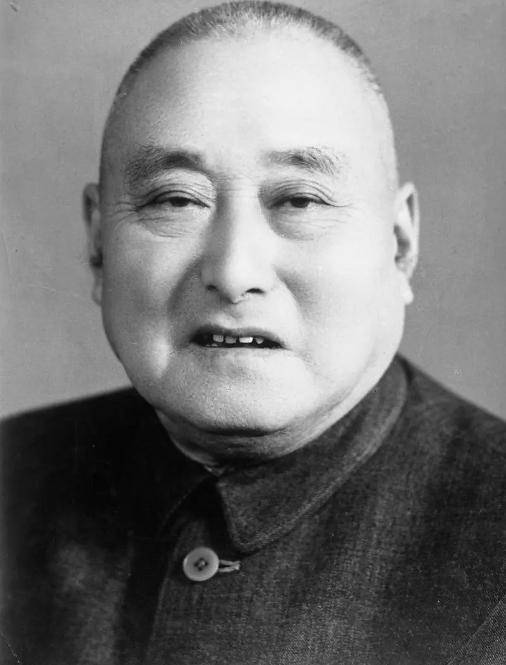

首先回应毛主席邀请的是德高望重的黄炎培先生。年轻时,毛主席曾听闻过黄先生关于救国的见解,今天终于有机会与他面对面交流,自然倍感荣幸。黄炎培比毛主席年长十五岁,两人曾在多次机缘下有所接触。尤其是在1945年,黄炎培到访延安时,二人就中华民族历史的循环性问题展开了深刻对话。黄炎培提出疑问:“中国历史上,许多朝代的兴衰起伏迅速,贵党如何打破这种怪圈?”毛主席在青年时期便一直在思考国家的出路,经过多次思索后,他毫不犹豫地答道:“民主!”这场对话令两人结下了深厚的友谊,之后他们常以书信往来,讨论从民族前途到个人兴趣等各类话题。

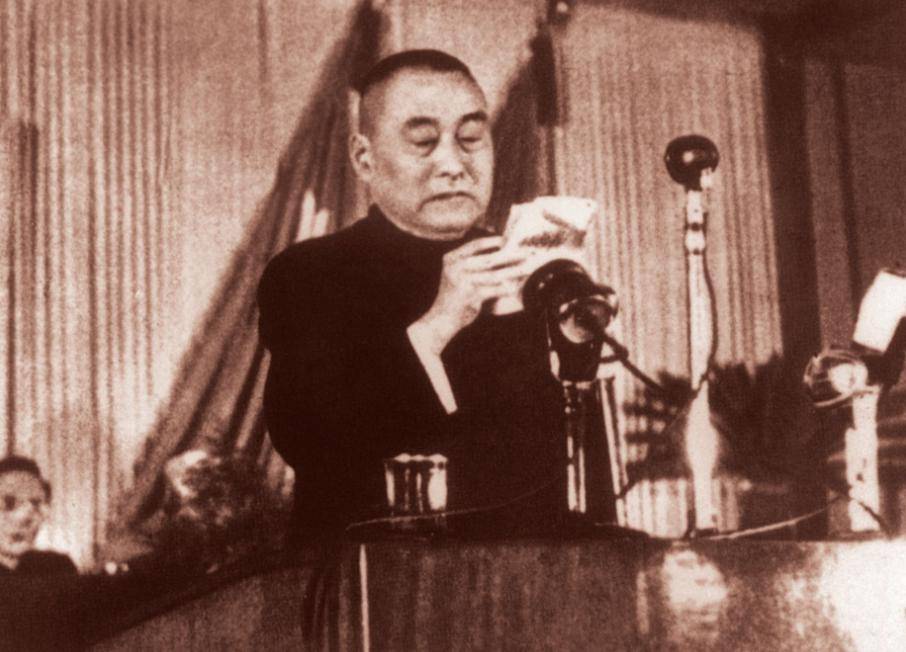

今天,中华民族站在历史的转折点上,两人心中激动难言。黄炎培一向以“不与官做事、遇事如风”闻名。民国时期,袁世凯曾邀请他出山担任教育总长,并许以高薪,然而他坚定地拒绝了,因为他认为不正义的富贵不过是浮云。为了生计,他在贫困时期依靠写字维持家庭生活。如今,新中国即将成立,人们纷纷猜测他是否会出任政府职务,因此这次与党内高层的会面显得尤为重要。

在北京西部的双清别墅,毛主席早早准备好了热茶,静静等候黄炎培的到来。黄先生到后,二人互表久别之情。由于这次是非正式的私人会谈,气氛轻松,两人随意地聊起天南地北的话题。话题不知不觉间转到了书法,毛主席说道:“早年我曾听闻任之先生接受邹韬奋的邀请,为《生活》杂志题字。两个字虽然简简单单,但其中却蕴含着深厚的文化内涵。”说着,他从书架上取下黄炎培的墨宝,指着纸上两个行楷大字“生活”说道:“‘生’字的笔画略显生硬,似乎是故意的,表现了一种刚毅与倔强,正如生活中面对困难时的顽强。”接着,他继续解读,“‘活’字右侧的‘口’字较大,可能寓意着人们应该有充足的食物,也象征着未来社会人人有发言权。”

听到毛主席的点评,黄炎培无比兴奋,几乎难以言语。他从未遇到过如此精准的理解,立即提议分享自己收藏的王羲之书法。毛主席也是书法爱好者,深知王羲之书法的珍贵。传说唐太宗李世民对王羲之的书法情有独钟,甚至不惜让萧翼从王氏家族中获取《兰亭集序》的真迹,视若珍宝。如今听说王羲之的真迹仍在世,毛主席顿时兴奋,询问是否能借来一段时间。黄炎培见状,心中有些犹豫,因为文人对自己珍藏的书法字画一向如对待心爱之物,不轻易外借。黄炎培感到有些后悔,但又不能直接拒绝,于是开口问:“您需要借多久?三天还是五天?”毛主席则表示,三五天不足以品味书法的精妙,希望能够借一个月。

于是,这幅珍贵的书法作品便借到了毛主席的书斋,而黄炎培在此期间心情难以平静。每一天,他都不禁忧虑,生怕王羲之的真迹永远不归还。最终,他按捺不住内心的焦虑,拨通了毛主席的电话。电话接通时,警卫员意识到黄先生与毛主席关系非凡,立即将电话转给毛主席。黄炎培委婉表达了希望提前归还书法的心情,毛主席则幽默地回应:“先生,若我提前归还,便失信;若我不按时归还,才是我失信。”这一番话让黄炎培哑口无言,挂掉电话后,他无比郁闷,连午餐也未曾动过。妻子姚维均回忆道,那段时间,黄炎培情绪低落,连茶饭不思,整天沉浸在王羲之的书法中。

接下来的日子里,黄炎培心情越来越沉重,他几乎每天都会拨打电话,想提前收回书法。然而,每次毛主席都以“一个月期限未到”为理由拒绝他。在这种无可奈何的等待中,黄炎培想尽各种借口,最终找到了一个新的借口:他希望提前归还书法,以便向毛主席请教一些书法方面的见解。毛主席却幽默地回应:“若您提前归还,我会仔细看看书法中的问题,看看我们是否有相同的看法。”

最终,时间一天天过去,黄炎培几乎无法忍受这种煎熬。等到一个月期限的最后一刻,毛主席提前安排警卫员将书法送回,而黄炎培此时已几近失望,认为书法恐怕再也不会回到自己手中。就在最后的几秒钟,警卫员准时送到,黄炎培如获至宝,夜不能寐,直至凌晨才安心入睡。

这一事件传开后,有人笑称黄炎培心胸狭窄,对一幅书法如此斤斤计较,但对于他而言,这不仅是关于书法,更是两位朋友之间深厚的情谊。黄炎培一直视毛主席为知己,两人无论在何时都相互支持,真正体现了古人所说的“患难见真交”。