巴米扬和龟兹佛教艺术比较研究

巴米扬和龟兹佛教艺术比较研究

王征

内容提要

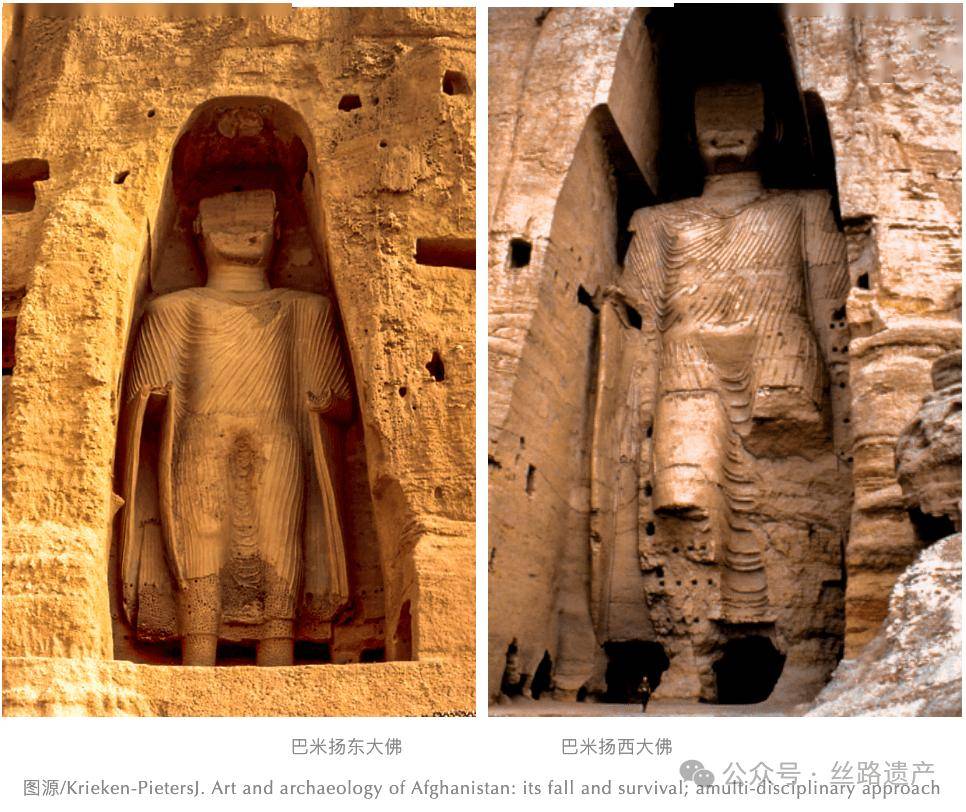

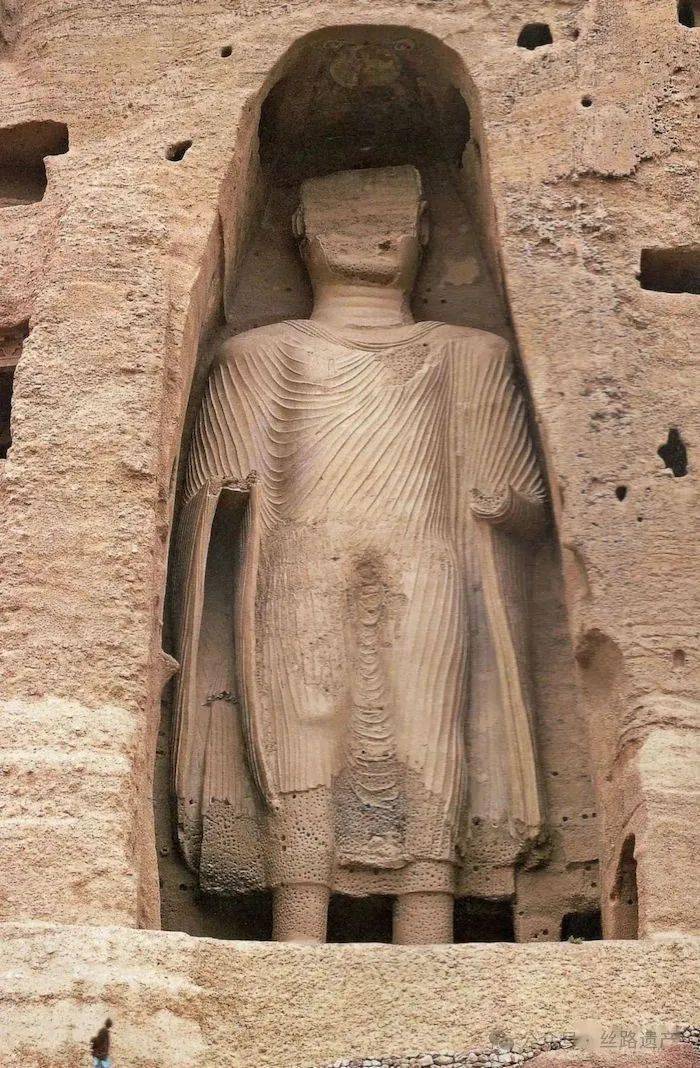

本文从壁画的内容布局、构图、色彩、线条、人物形体结构诸方面比较了巴米扬和龟兹两地石窟的壁画,认为巴米扬石窟壁画与龟兹石窟壁画风格Ⅰ、Ⅱ类型之间有着一些共同点;作者认为巴米扬西大佛的建造年代早于东大佛,西大佛的年代在6世纪晚期或7世纪早期;从绘画风格看,巴米扬对龟兹壁画风格没有多大影响,从两地大像窟的形制及造大像的传统来看,龟兹大像窟的开创没有受到巴米扬的影响,而是直接源自犍陀罗。

古代巴米扬地区是犍陀罗和巴特克里亚之间的交通要道,波斯、希腊文化在公元前的几个世纪深入这一地区,到贵霜王朝时期佛教文化发展起来。在佛教美术中,犍陀罗和中亚其他地区遗留的是大量雕像和塑像,壁画较少。公元5世纪嚈哒入侵犍陀罗,佛教艺术的繁荣中心由犍陀罗转向其他地区,阿富汗迦毕试和巴米扬成为佛教艺术的发展地区。巴米扬石窟的洞窟造像、壁画反映出对笈多马图罗、犍陀罗等地佛教艺术的传承和发展,在多种文化艺术的混合基础上发展出自己的特点。学术界认为巴米扬和龟兹石窟在佛教艺术上有着联系,羽田亨等从佛教艺术由西向东传播的规律而认为巴米扬石窟影响龟兹石窟,[1]宿白先生对石窟大像研究后推测认为,龟兹影响巴米扬石窟的造大像形式,[2]这个观点近年来受到一些学者的关注和支持,但这两种观点还需细致的研究来解释两者的影响关系。本文从巴米扬和龟兹石窟壁画风格技法方面对两地大像窟进行比较。

巴米扬与龟兹壁画的比较

笔者曾对巴米扬石窟壁画风格技法和龟兹石窟壁画的8种类型进行了比较,认为在绘画风格技法方面巴米扬石窟壁画和龟兹壁画Ⅰ类型的绘画技法接近,这是因为它们都源于犍陀罗艺术,[3]在风格技法方面有着一些类同,但之后形成发展出各自的面貌。现对巴米扬的大像窟和几个壁画较多的洞窟继续和龟兹石窟壁画进行比较。

1.内容布局和构图

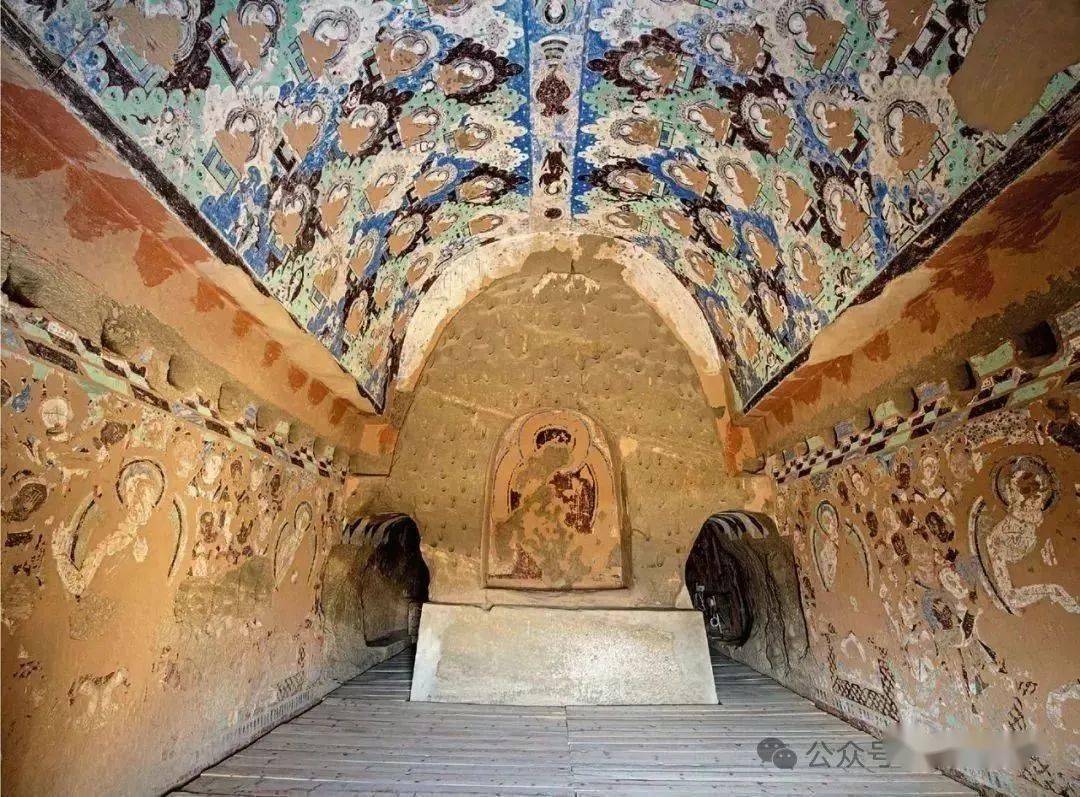

巴米扬石窟和龟兹石窟因洞窟形制和壁画内容的一些不同,在壁画构图上各有特点。巴米扬530窟天宫伎乐图由众多的伎乐天横行排列在一起,[4]龟兹众多的天宫伎乐图中龟兹壁画风格Ⅰ类型的构图形式与此相同,如克孜尔76、77、117窟等,龟兹其他风格类型壁画中大部分伎乐天是由两个飞天成一组,几组排列组合在一起。巴米扬155窟主室券顶绘天相图,天相图是龟兹中心柱窟主室券顶中主要内容之一,巴米扬155窟天相图日神的构图形式较龟兹复杂,龟兹早期壁画天相图中的日月只用光轮表现,中晚期壁画中出现日月之神乘坐双驾马车的形式,在龟兹壁画风格Ⅴ类型的壁画中出现四驾马车的形式。巴米扬620窟券顶绘众多菩萨说法的图像未见于龟兹石窟,龟兹大像窟主室券顶的壁画内容和巴米扬石窟大像窟各有特点。

2.色彩

A 画面色调 巴米扬石窟壁画主要使用红色系、蓝色系颜色和土黄色,土黄色在龟兹风格的壁画中未见使用。巴米扬石窟中绿色使用较少,仅164窟、Folaid 2窟、卡克拉克43窟中使用石绿色,这几个洞窟壁画中的石绿色为头绿。龟兹壁画中大量使用的石绿为3绿。Folaid 4窟壁画中使用了和龟兹接近的3绿。在冷色使用方面,巴米扬以蓝色为主,龟兹壁画中Ⅰ类型的蓝色较少。中亚地区壁画中蓝色的使用较早,3世纪的铁尔梅兹佛寺壁画中使用蓝色,米兰佛寺和龟兹石窟Ⅰ壁画风格类型等新疆早期的壁画中未使用鲜亮的蓝色,冷色主要是石绿色。石绿色在葱岭以西的早期壁画中未大量使用,而新疆早期壁画中使用量较大。葱岭以西的阿富汗兴都库什山是青金石的主要产地,而葱岭以东的龟兹生产铜绿,这是两地壁画色彩使用各有特点的主要因素之一。巴米扬石窟壁画在色调上主要以暖色和蓝色等冷色对比形成画面色彩效果。如155、223、530窟壁画中鲜艳的蓝色和暖色形成的强烈对比色彩。龟兹石窟Ⅰ壁画风格类型为暖色调画面,Ⅱ类型出现蓝色,到Ⅲ类型蓝色大量使用,画面形成冷暖对比的色调,由于龟兹Ⅲ类型等壁画在使用蓝色的同时也大量使用石绿色,石绿色在画面中起到协调红色和冷色的对比作用,画面色彩效果和巴米扬不同。在冷暖对比色调的运用上,龟兹石窟蓝色、绿色和土红色形成对比,加强了画面的装饰感。巴米扬620窟壁画中暖色的使用效果和龟兹壁画中Ⅰ类型壁画风格的暖色接近。

B 晕染 巴米扬石窟大部分洞窟壁画使用薄染法晕染形体,形体晕染较柔和,其中620窟壁画和龟兹Ⅰ类型壁画风格晕染较为接近,龟兹石窟壁画Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等壁画风格类型的晕染突出对比,形体结构的团块感更明显。

3.线条

巴米扬部分壁画中能看出先用土红色线画稿再用墨色线勾画准确的线,如51窟几幅壁画中头像面部用颜色深浅不同的线条勾画,这点和龟兹石窟Ⅰ类型壁画风格中线条相似。巴米扬石窟壁画中依据形象的特点和衣服的色彩,用墨色线和土红色线描绘形体和衣纹,描绘形体的线条较疏朗明确,线条遒劲有力,衣纹线组织严谨,用笔接近龟兹Ⅰ类型壁画风格的线条。巴米扬176、47、620窟佛像袈裟的袖口线条组织复杂,是对现实衣纹的描绘,但同一图像中,胸部衣纹较为概括,袖口的写实描绘和龟兹Ⅰ类型壁画风格接近。530窟甬道内立佛像的衣纹较有特点,620窟等画面中在描绘衣服和披帛时,用流畅的线条勾画衣纹,再沿着衣纹线晕染,形成一条粗色带,形成起伏感。巴米扬的衣纹主要用双线形式表现,这与龟兹Ⅰ类型壁画风格中主要三道线组合形式不同,双线形式是龟兹其他类型壁画中衣纹线的主要形式。

4.形体结构

巴米扬石窟壁画人物形体结构动态和龟兹Ⅰ类型壁画风格的动态接近,其中人物的交脚坐姿和游戏坐姿的形体动态更能体现出两者的类同。巴米扬620窟壁画中人物动态最为明显地体现出两地的类同性。巴米扬石窟飞天的组合形式为两三个飞天组合成一组,再由几组组合在一起,龟兹的大部分飞天的组合形式与之不同。但巴米扬飞天的动态和龟兹石窟壁画中飞天的两种动态相同,它们分别来自印度和犍陀罗的影响,两地飞天的飞行动态,虽大同但也各有地域特点。[5]

在人物面部五官结构方面,巴米扬471、620窟壁画中佛的面部外轮廓线较圆润,表现面部结构的起伏较含蓄,其他洞窟壁画人物脸部的外轮廓线随着结构有起伏。龟兹壁画人物面部的外轮廓线较圆,只有龟兹石窟壁画风格中Ⅱ类型壁画的脸部轮廓线与此相类。巴米扬石窟壁画人物面部中,眉毛和眼睛的距离较大,眼睛较长,眉毛和眼睛在面部的比例稍大,上眼睑较高,如404、620窟。在面部鼻子的表现技法上,用线勾画鼻子的外轮廓线,内轮廓用晕染表现,这一特点和龟兹Ⅰ类型壁画风格面部鼻子的表现形式相同,龟兹其他类型壁画风格的面部鼻子则用双线表现。巴米扬石窟壁画中人物面部的鼻梁较高,这一特点在卡克拉克(Kakrak)、丰都斯坦(Foudukistan)的壁画中表现得更为突出。从面部整体上看,龟兹石窟壁画中人物面部五官较集中。在面部描绘方面,巴米扬和龟兹壁画的形式各有特点。

巴米扬石窟壁画中手的画法和龟兹石窟壁画风格Ⅰ类型手的形状和结构形式相同。龟兹石窟壁画中双手合十礼佛的手势较有特点,与印度、犍陀罗等其他地区的形式不同,这种手势只出现在和田少量壁画和甘肃部分早期壁画中,但在巴米扬620窟中也出现了这种手势。综合这些因素来看,巴米扬石窟壁画和龟兹石窟壁画风格Ⅰ、Ⅱ类型之间有着一些共同的特点,同时亦有很多相异之处。

巴米扬石窟壁画的年代

学术界对巴米扬石窟年代有着争议,[6]多数学者认为在3~7世纪,甚至有学者认为巴米扬石窟在2世纪建造。学术界普遍认为巴米扬石窟艺术具有笈多艺术的影响因素,显然那些具有笈多艺术因素的壁画和塑像是在笈多艺术兴起后形成的,[7]巴米扬石窟在8世纪因大食入侵而结束建造,因此巴米扬石窟的年代范围在4~8世纪。近年来随着研究的深入和新的发现,巴米扬大像窟的年代渐渐清晰,通过将巴米扬石窟壁画和波斯艺术进行图像分析比较,将其建造年代向后推。B.Ranlod将巴米扬石窟年代范围定在5~7世纪,而Z.Tarzi将年代定在6~7世纪。桑山正进对古代来往于中国和犍陀罗等地的僧侣行走的交通路线和时代的变迁进行了研究,认为巴米扬大像窟建造年代在6世纪晚期。田边胜美对《大唐西域记》中的记述分析后认为,东大佛在玄奘法师到巴米扬时正在建造中,西大佛的建造早于东大佛。在此基础上,他对东大佛窟壁画中人物佩戴的项链样式和波斯钱币中的图像进行了比较,认为西大佛窟建造的时间在7世纪早期,东大佛窟的壁画当在7世纪中期,他还认为西大佛窟和周围相关的洞窟为一组,是巴米扬石窟早期建造之始。D.Klimburg Salter对巴米扬石窟壁画和新疆其他地区壁画进行了比较,认为东大佛窟壁画是巴米扬第一期壁画,绘制于7世纪中期,西大佛窟壁画在7世纪后期,大佛像建造早于壁画绘制,时间为公元600年后。而宫治昭认为东大佛窟和西大佛窟是同时的整体设计,年代相当,在6~8世纪。[8]

西大佛龛顶西侧菩萨坐像 图源/《世界佛教美术图说大辞典》

从目前所见史料来看,在玄奘法师之前的求法僧侣们的记述中未有巴米扬大佛的记述。宋云当时在犍陀罗地区考察了重要的佛教圣地,如果那时巴米扬大佛已经建造成,宋云应当去拜访,但他未提到巴米扬大佛,这说明6世纪早期巴米扬大佛尚未建造。从当时的情况来看,如果巴米扬大佛建成于犍陀罗佛教繁荣时期,佛寺和佛教胜迹在当时虽显平常,但此时如果建成如此巨大规模的佛像,当有重要意义,必然会引起信众们高度的重视,宋云法师应有所闻。

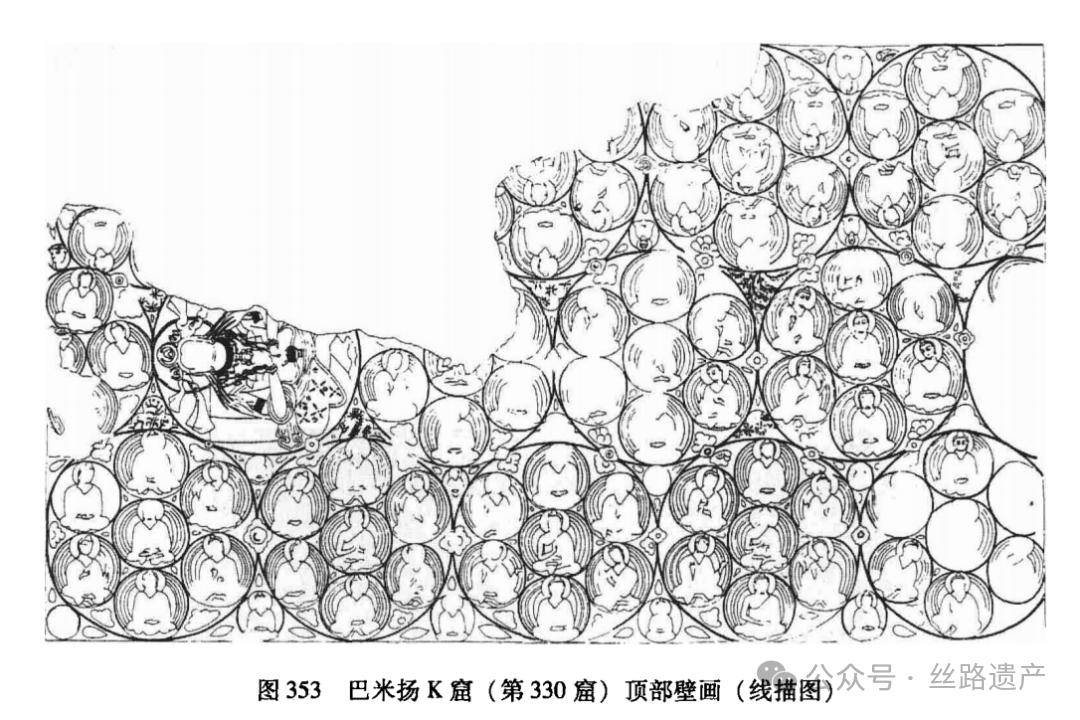

对巴米扬石窟的年代我们可以从一些壁画图像比定出大致的年代,巴米扬404窟主室顶部一身坐佛、164窟壁画的一个僧侣的袈裟和卡克拉克43窟壁画中袈裟同为偏衫样式,这种样式在葱岭以西很罕见,巴米扬石窟壁画中的佛袈裟的样式主要是通肩式和袒右式,偏衫样式极少,这表明它受巴米扬之外的影响,而这种样式是5~6世纪中国佛像袈裟的主要样式之一,如云岗20窟大佛像和龟兹石窟GK20窟塑像的袈裟是此形式,在葱岭以西除巴米扬和卡克拉卡石窟几例之外,再未见有此袈裟样式,犍陀罗雕塑中,只有哈达的塑像中有一例和此形式接近的早期的形式,这种形式是在葱岭以东得到发展和定型的。龟兹石窟中从早期到晚期的壁画中也都有较多的这种样式,而且在龟兹壁画中延续时间较长。这种袈裟样式表明了巴米扬这几个洞窟壁画的年代上限。卡克拉克43窟壁画学术界普遍认为属于7~8世纪作品,其和巴米扬石窟具有关联性,这也表明巴米扬404和164窟壁画时代与卡克拉克43窟时代不会太远。巴米扬152、176、388、404、530窟甬道中立佛像和卡克拉克43窟坐佛像中出现仰覆莲座形式,仰覆莲座形式出现在印度阿丹陀石窟6~7世纪洞窟千佛题材的壁画和浮雕中,仰覆莲座形式在8世纪已成为中国佛教造像和绘画中主要莲座形式;巴米扬72、167窟壁画中的联珠纹图案,表明这些壁画的时代在7~8世纪;巴米扬155、222、530、620等窟壁画中的装饰佛像肩部袈裟外披肩的形式,和丰都斯坦、克什米尔地区的此类佛像装饰形式相同,表明这些窟壁画的时代在7~8世纪。巴米扬很多洞窟壁画中以同心圆构图的佛像形式,由穹窿顶的这种构图发展到739、330窟券顶侧壁和卡克拉克43窟壁画的构图,这种构图意识和西藏密宗图像有着关联性。以上这些因素表明了巴米扬石窟壁画的时代范围。巴米扬石窟壁画的绘画风格虽有变化,但共同特点较多,如人物的面部形象和形体的结构形式,再如佛袈裟描绘形式等,整体上壁画年代相距不远,所以巴米扬石窟壁画年代应在6~8世纪,大部分洞窟壁画应当在7~8世纪。关于东西大佛的先后关系问题,笔者认同田边胜美对《大唐西域记》记述的分析和对东大佛窟壁画中饰物的分析,即西大佛早于东大佛窟,以上对西大佛窟壁画和龟兹石窟壁画的比较分析,也显示出西大佛窟壁画是巴米扬早期的壁画形式。西大佛窟的时代在6世纪晚期或7世纪早期。有个因素我们不能忽视,即壁画有可能重绘,因此部分洞窟开窟年代或许更早些,但这需要壁画重绘的证据。

巴米扬和龟兹石窟相关联的几个问题

很多学者认为巴米扬石窟艺术影响了龟兹石窟艺术的开创,从其壁画年代来看,这一观点是值得怀疑的。龟兹石窟壁画风格Ⅰ类型壁画在4世纪中晚期至6世纪,部分洞窟年代到7世纪左右,而巴米扬石窟壁画晚于龟兹壁画风格Ⅰ类型的起点,和龟兹壁画风格Ⅰ类型壁画中晚期的年代接近。龟兹壁画风格Ⅰ类型的绘画风格更接近犍陀罗艺术中的写实因素,其直接源于犍陀罗艺术的因素更多。因此巴米扬石窟壁画没有影响龟兹石窟壁画的始创。

《大唐西域记》为我们提供了葱岭东西这两地6世纪中晚期到7世纪早期佛教的状况,[9]龟兹“伽蓝百余所,僧徒五千余人”,葱岭以西只有迦毕试“伽蓝百余所,僧徒六千余人”和迦湿弥罗“伽蓝百余所,僧徒五千余人”与龟兹规模相当。而巴米扬,“伽蓝十余所,僧徒数千人。”昔日佛教中心的犍陀罗国佛寺荒芜,呾叉始罗国也“荒芜已甚”。6世纪早期宋云法师访问的乌苌那国的佛教状况是“旧有一千四百伽蓝,多已荒芜,昔僧徒一万八千,今渐减少”。可见葱岭以东的龟兹在此时已经成为重要的佛教基地。巴米扬佛学是小乘教派,和巴米扬邻近的迦毕试以大乘为主,龟兹为当时小乘佛学的势力范围中规模最大的地区。《大慈恩寺三藏法师传》卷二记述了玄奘和木叉毱多论经的对话,从中反映龟兹当时小乘佛教的地位,木叉毱多对玄奘法师说:“此土《杂心》、《俱舍》、《毗婆沙》等一切皆有,学之足得,不烦西涉受艰辛也。”[10]这表明当时龟兹高僧认为龟兹的佛学完备,没有必要再西去取经,龟兹此时的这种地位已经不同以前的学习引进的时期了。这时龟兹的佛教艺术玄奘法师在《大唐西域记》中也有记述,他对昭怙厘伽蓝佛像的评价是:“佛像装饰,殆越人工。” 玄奘法师对龟兹造像的这个评价,在整个《大唐西域记》对各国造像的评价的用语中也属于是较高的,结合龟兹遗留至今的众多佛寺遗址和壁画雕塑的水平来看,此时的龟兹也已是佛教艺术中心之一,在这种状况下,巴米扬对龟兹的影响是有限的。

巴米扬与龟兹两地壁画有着一些共同因素,但也有很多不同,这些相异的因素构成各自的艺术风格。巴米扬和龟兹石窟壁画风格Ⅰ类型的一些共同因素,主要有两个:首先,两者都源于犍陀罗艺术,巴米扬相邻的迦毕试是犍陀罗艺术的一个造像中心,在此形成了迦毕试派的犍陀罗造像形式。迦毕试直接对巴米扬有影响,巴米扬壁画中具有这种成分。新疆具有犍陀罗影响的壁画中,新疆米兰佛寺壁画代表着中早期的面貌,新疆山普拉出土的武士像也是早期绘画的面貌,其特点与楼兰壁画的造型特点有较大的关联,两地壁画中都具有浓厚的希腊化特点,和地中海的绘画接近,从中可以看出早期佛教绘画的一些特点。而巴米扬和龟兹壁画风格Ⅰ类型则表现出犍陀罗中晚期的面貌。5世纪嚈哒入侵犍陀罗,造成大量犍陀罗艺术家转移到其他地方。[11]犍陀罗佛教艺术的外移,使犍陀罗艺术在龟兹和巴米扬等地得以再发展。其次,巴米扬和龟兹石窟艺术之间存在着相互的交流和影响。6世纪中期巴米扬地区交通要道地位提升后与葱岭以东的联系加强了。6世纪中期突厥联合波斯击败嚈哒,突厥控制中亚,突厥允许佛教发展,中亚吐火罗国故地的呾蜜、缚喝等地原来即信仰佛教,此时佛教比较繁荣。龟兹和巴米扬地区的交流通道更为畅通后,两者的相互影响,从壁画风格反映出的情况看,并非是巴米扬对龟兹形成强烈的影响,此时的影响是有限的,而巴米扬壁画中受到龟兹的很大影响。

从绘有壁画的方形窟的洞窟形制来看,巴米扬和龟兹的套斗顶和穹窿顶式方形窟为同类,但细部形制略有不同。巴米扬方形窟顶部较龟兹的复杂,龟兹方形窟比较朴素。巴米扬有较多的复合式方形窟,龟兹只有少量的复合式方形窟。两地方形窟正壁和侧壁壁画内容和布局有着不同,顶部的壁画,龟兹穹窿顶的内容比较丰富,部分洞窟和巴米扬有些类似之处,两者有着关联。克孜尔189窟主室顶部的穹窿顶中心绘一大坐佛像,以此为同心圆绘围绕的千佛,在门道上方绘涅槃图,这种布局形式和巴米扬的接近。但是两者只是内容构图的联系,在绘画风格上则也表现出不同,如克孜尔189窟的壁画风格为龟兹壁画Ⅳ类型,是龟兹壁画Ⅰ类型和Ⅲ类型的混合形式,其年代在7世纪初期,这既能从龟兹壁画Ⅳ类型的年代来比定,也能够从克孜尔189窟由僧房窟的改建和与188窟的组合关系的前后来比定出其年代关系。克孜尔189窟原初为僧房窟,和188窟为一组合形式。188窟壁画为龟兹壁画Ⅲ类型,后189窟由僧房窟改建成为方形窟。189窟主室的窗改建为门后在门道上方绘涅槃图。克孜尔161窟为方形窟,主室为穹窿顶,门道上方前壁绘涅槃图,这种内容布局形式与巴米扬的有关联性,克孜尔161窟壁画风格为龟兹Ⅲ类型,龟兹Ⅲ类型的壁画风格已是形成典型的龟兹壁画风格类型之一,其面部形象和形体造型以及线条的形式和巴米扬石窟壁画风格有很多不同。龟兹Ⅲ类型壁画克孜尔205窟的题记表明这一壁画风格类型的年代,为6世纪中期到7世中早期。从克孜尔189、161窟来看,龟兹与巴米扬两地壁画,虽有内容联系,但龟兹石窟壁画风格有着自己的发展,这种发展是在已有的基础上进行的,并没有受到巴米扬的较大的影响。再如,炳灵寺石窟132窟门道上方雕涅槃像,这个洞窟雕塑是很明显的北魏风格,和巴米扬石窟艺术风格相去甚远,所以,洞窟中内容的影响不等于艺术风格发生变化,各种情况很复杂,需随具体的情况来分析。

巴米扬和龟兹石窟壁画是两个既有联系又有区别的绘画系统,巴米扬石窟壁画风格发展出卡克拉克和丰都斯坦壁画的形式,龟兹在6世纪发展出更具龟兹本土艺术特点的风格类型,到七八世纪成为龟兹壁画的主要绘画风格,龟兹壁画中Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ类型等当地特点的壁画面貌样式和巴米扬相去甚远,因此从绘画风格来看巴米扬对龟兹壁画风格没有多大影响。

大像窟的问题

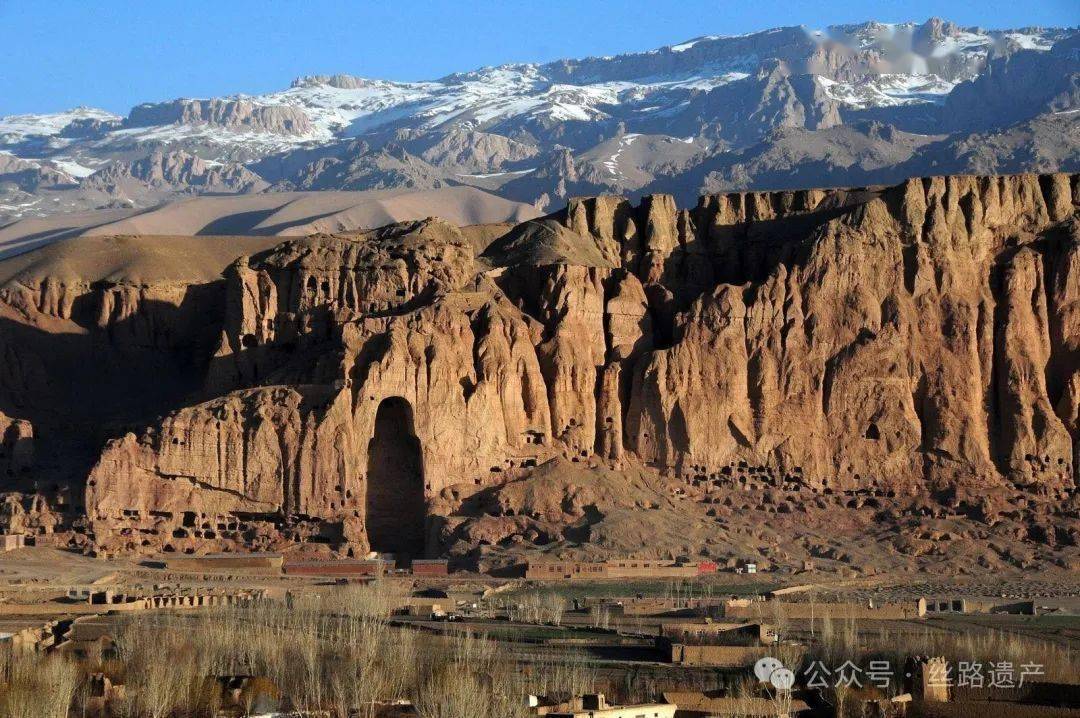

巴米扬石窟东西两大佛像闻名于世,西大佛像高55米,东大佛像高38米。宿白先生和金维诺先生都推测认为,龟兹大像窟对巴米扬大像窟有影响。现在巴米扬东西大像窟年代的大致确定为两地石窟的比较提供了便利。

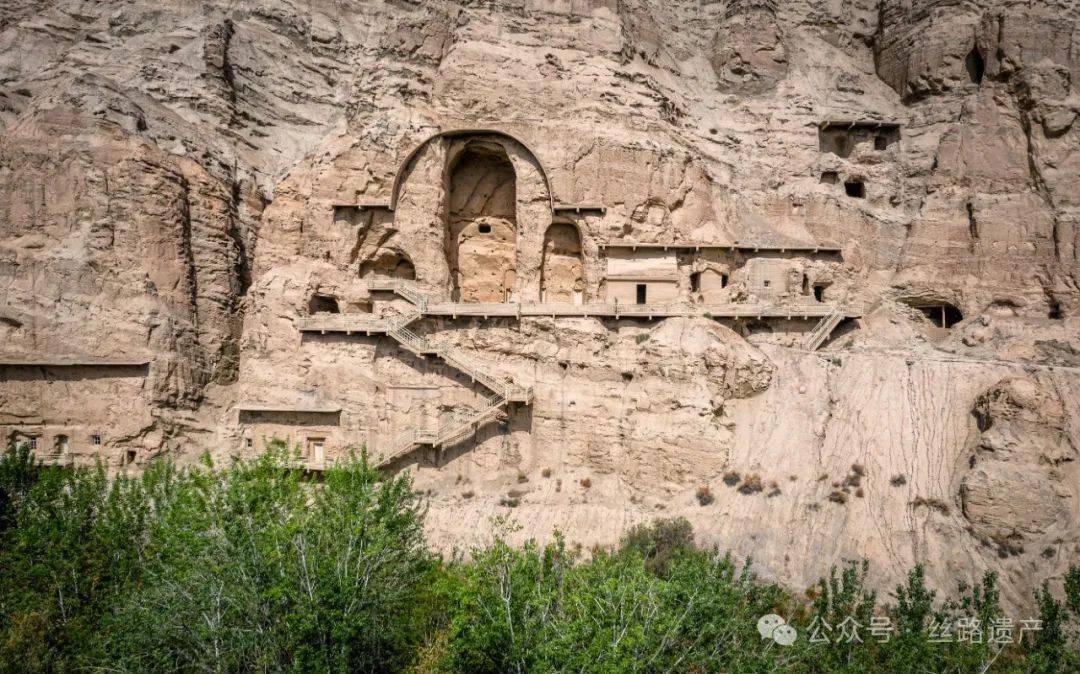

克孜尔石窟

我们首先从两地大像窟的形制进行比较。龟兹石窟中现留有大型造像遗迹的窟有:克孜尔47、48、70、77、139、148,克孜尔尕哈12、16、23,森木塞姆5、11、43、44,库木吐拉38、45、52、63等。龟兹大像窟的形制有以下几种类型:克孜尔47、48、77、克孜尔尕哈12、16、23、森木塞姆11、43窟为带后室的大像窟形式;森木塞姆5、44、库木吐拉38、45、63等窟为后甬道式大像窟形式;克孜尔70、139、库木吐拉GK2、52窟,正壁下部凿凹壁,在塑成的佛像后方形成甬道式大像窟形式;克孜尔60窟在大型方形窟内塑大像,在大像后方形成后室的大像窟形式。后室式和后甬道式大像窟的塑像布局和由此形成洞窟形制有着系统的演化规律,与龟兹中心柱窟的演化规律相呼应,其系统关系很强。[12]这些大像窟是龟兹地区的特点。龟兹佛教造像繁荣较早,释僧佑撰《出三藏记集》卷一一中记述龟兹都城“立佛造像,幻若神居”[13],这表明在龟兹4世纪时已有较大规模的佛教造像。《大唐西域记》卷一中记载龟兹“大城西门外路左右各有立佛像,高九十余尺”,表明此时龟兹造大像的规模。龟兹石窟的大像窟开凿也较巴米扬稍早些,其中克孜尔77窟壁画和47、48窟底层壁画为Ⅰ类型壁画(表层壁画为Ⅴ类型,表明沿用时间较长)。克孜尔尕哈12、16、23、森木塞姆11、43、库木吐拉63等窟壁画为Ⅴ类型,森木塞姆5、44、库木吐拉38、45等窟为回鹘风格壁画。龟兹大像窟由早期到晚期其形制规律是:早期的大型后室到晚期发展成后甬道式。巴米扬大像窟在主室环绕大佛的壁面开众多的方形窟,没有龟兹式的大型后室。巴米扬东西两大佛窟外有几个带后甬道的大型坐佛窟式大像窟,洞窟形制接近龟兹后甬道式大像窟。带后甬道的大像窟形式在龟兹属于中晚期的大像窟形式。龟兹石窟的大像窟中,克孜尔70、139等大像窟的形制和巴米扬大像窟也有类同之处。[14]克孜尔70窟和69、新一窟为组合洞窟,但从相关的布局位置看,69和新一窟是在原有基础上相续增扩成的,69窟宽大的前室曾是方形窟,主室是在此基础上扩建的。69窟前室遗留的壁画风格为Ⅰ类型,这与69窟主室壁画不同,69窟主室壁画风格是由Ⅰ类型中衍化出的,主室壁画要晚于前室壁画。根据69窟主室前壁壁画中龟兹王和王后画面中题记的解读可知,69窟的年代为7世纪中早期,这为70窟的年代推定提供了时间坐标。69窟前室和70窟为相对较早的一组组合洞窟,因此70窟年代要早于69窟的主室,7世纪早期是其年代下限,70窟的年代和巴米扬西大佛窟的年代相接近,两者应当有联系。

整体来看,有些龟兹大像窟要早于巴米扬大像窟,这些大像窟在洞窟形制方面和巴米扬大像窟各有特点,龟兹大像窟的开创应当没有受到巴米扬的影响。那么龟兹大像窟和云岗大像窟等所造大像的形式源于哪里呢?

从佛教造大像这一形式来看,西方和波斯都有造大像的传统,古代文献中记述犍陀罗多处建有高达百尺以上的窣堵波,犍陀罗崇尚对窣堵波的崇拜,现在也有一些遗址。葱岭以西遗留至今的大型佛教雕像只有巴米扬东西大佛,因此巴米扬大像在犍陀罗艺术中显得较为突出。有些学者基于西方造大像的观念和佛教艺术由葱岭以西向葱岭以东传播的观念,认为云岗石窟大佛受到巴米扬大佛的影响,巴米扬大像是犍陀罗大像的代表,因而巴米扬大佛时代早于云岗大佛,同理,葱岭以东的大像窟也都受巴米扬的影响。这样则存在着如下矛盾:巴米扬大像窟有很多7世纪的艺术因素,这引起了很多争论。再将龟兹石窟考虑进去,只有将龟兹石窟年代向后推,才能适应这个由巴米扬到东方的传播路线。

其实葱岭以东的大像形式也直接源自犍陀罗。学术界忽视了史料文献中关于犍陀罗造大像的记述。据《大唐西域记》卷三载乌仗那国(即乌苌国——引者注):“达丽罗川中有大伽蓝,有木刻慈氏菩萨像,金色晃昱,灵鉴潜通,高百余尺,磨田底迦,阿罗汉之所造也。罗汉以神通力,构引匠人升覩史多天,亲观妙像。三返之后,功乃毕焉。自有此像,法流东派。”法显法师也曾记述此像,表明在法显法师之前此像已有,这是文献记述中最早的犍陀罗佛教大像。[15]玄奘法师对达丽罗川大像的记述中有句话很值得注意:“自有此像,法流东派”,这提示出此像对东方的影响。犍陀罗的大像还有一身,据《宋云行经记》记述:“瞿罗罗鹿见佛影窟……窟北一里,有目连窟。窟北有山,山下有大佛,手作浮图高十丈。”[16]宋云法师在6世纪初到犍陀罗,此像在此之前也已存在,至少建于5世纪。达丽罗川之弥勒菩萨大像和目连窟北山大佛像,说明犍陀罗在4~5世纪时有大型雕像,此为佛教大像之源。从时代来看,4世纪时乌苌国达丽罗川之弥勒菩萨大像已存在。对比乌苌国和巴米扬的交通繁荣的时代来看,乌苌国是6世纪之前的交通要道,巴米扬到6世纪繁荣起来,到此的僧侣渐多。因此乌苌国大像对葱岭以东造大像的影响更多。巴米扬佛教繁荣和大像建成的6世纪中晚期时,葱岭以东的石窟寺已有大像窟的存在。乌苌国之弥勒菩萨大像和目连窟北山大佛像对巴米扬大佛像的建造应当也有影响,那揭罗曷国的目连窟北山大像,从地缘交通来看,应当对巴米扬有着直接的影响。那揭罗曷国和迦毕试较早已有石窟,那揭罗曷国佛影窟是影响很大的著名圣迹,围绕佛影窟而建造众多的窟。《大唐西域记》卷二记述:“影窟左右多诸石室,皆是如来诸圣弟子入定处。”这些石窟是修行用的。《大唐西域记》卷一记述,迦腻色迦王为葱岭以东质子在大夏居处的迦毕试建造了著名的“质子伽蓝”,“伽蓝北岭上有数石室,质子习定处也”,石室为修行之用。《大唐西域记》卷二记述,弹多落迦山“岩间石室,太子及妃习定之处”。从这些记述来看,犍陀罗早期的石窟主要是禅修之用。其后石窟寺在葱岭以东的功能更为广泛,礼拜之用的佛堂成为主要的。将大像和石窟联系起来形成大像窟是一个过程。目连窟北山大像已将石窟和大像结合起来。

艺术品的成因和发展是很复杂的,应当考虑多方面的因素。葱岭以东的石窟处于交通要道之上或距交通要道很近,此时的石窟和早期在深山寂静修行情况不同了,石窟的礼拜佛堂作用更多了,大像窟数量较多,大佛的意义较多,既有佛教僧侣礼拜之用,也有在交通要道上对商旅的精神意义。

滑动查阅注释

[1] 羽田亨著;耿世民译:《西域文明史概论》,中华书局,2005年。

[2] 宿白:《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题》,见新疆维吾尔自治区文物管理委员会等编:《中国石窟·克孜尔石窟》一,文物出版社,1989年。

[3] 龟兹壁画风格类型的年代研究见拙文:《龟兹石窟壁画风格研究》,《西域研究》2006年第4期;拙文:《巴米扬于龟兹石窟壁画的初步比较》,《美术观察》2008年第4期。

[4] 本文中有关巴米扬石窟的洞窟编号,采用了樋口隆康《バーミヤーン》(第Ⅰ卷,同朋舍,1983年)中的编号。

[5] 龟兹飞天的动态见拙文:《龟兹石窟飞天图像》,见《炳灵寺石窟艺术学术讨论会论文集》,甘肃人民出版社,2003年。

[6] 见《佛陀之光——印度与中亚的佛教胜迹》中晁华山先生对各国有关巴米扬石窟年代研究的综述。

[7] 王镛:《印度美术》,中国人民大学出版社,2004年。

[8] 桑山正进著;王钺译:《巴米扬大佛与中印交通路线的变迁》,《敦煌学辑刊》1991年第1期;田边胜美著;魏文捷译:《重新推定巴米扬38米佛像年代的证据》,《新疆文物》2005年第4期。宫治昭著;李萍译:《犍陀罗美术寻踪》,人民美术出版社,2006年。

[9]〔唐〕玄奘、辩机原著;季羡林等校注:《大唐西域记校注》卷一,中华书局,1985年。本文所引用的《大唐西域记》皆为此校注版本。

[10]〔唐〕慧立、彦悰著;孙毓堂、谢方点校:《大慈恩寺三藏法师传》卷二,中华书局,2000年。

[11] 王治来:《中亚通史》古代卷上,新疆人民出版社,2004年。

[12] 拙文:《龟兹石窟塑像调查和塑像风格研究》,《西域文史》第一辑,科学出版社,2006年。

[13]〔梁〕释僧佑撰;苏晋仁、萧炼子点校:《出三藏记集》卷一一,中华书局,1995年。

[14] 晁华山:《佛陀之光-印度与中亚的佛教胜迹》,文物出版社,2001年。

[15]《法显传》,见杨建新主编:《古西行记选注》,宁夏人民出版社,1987年。

[16]〔北魏〕宋云著;沙畹笺注;冯承均译注:《宋云行经记笺注》,见冯承均译:《西域南海史地考证译丛》第二卷,第六编,商务印书馆,1962年。

来源:《西域研究》2009年第4期

(作者单位:新疆师范大学美术学院)