2025年夏季书画展览,广州市银通拍卖行有限公司佳作鉴赏

精美的书画作品是艺术家心灵的体现和文化底蕴的表露,是对生活和书画艺术美的理解和展现,也是对生活美感的探索和追求。中国字画以其独特的艺术风格和文化内涵吸引了无数艺术爱好者的关注和热爱。随着当今社会的不断发展,人们对于精神层面的需求也是越来越大,艺术品自然而然受到了人们的喜爱,而字画作为艺术品中的一颗明珠,更是引得人们争相追捧。下面广州市银通拍卖行有限公司给大家带来几幅精美的书画作品,这些均在公司委托拍卖,具有非常高的艺术和收藏价值。

(广州市银通拍卖行有限公司客户接待)

(广州市银通拍卖行有限公司文物拍卖许可证)

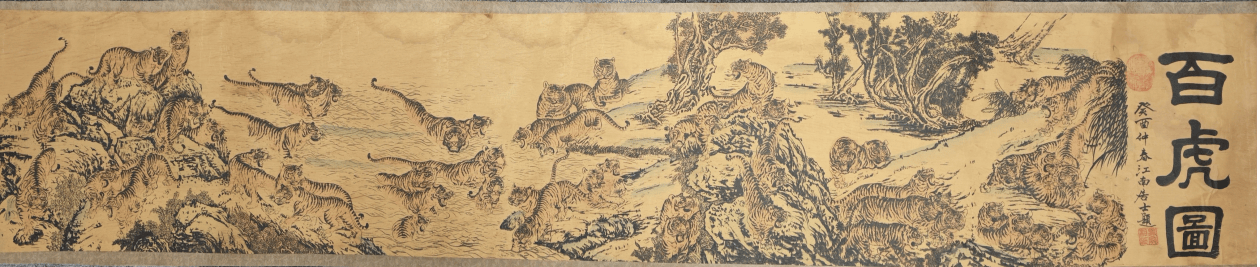

《百虎图》

这幅《百虎图》长239.5cm,宽26.5cm,以其宏大的叙事性构图令人震撼。画面中百虎形态各异,或昂首长啸,或伏地休憩,或相互嬉戏,通过疏密有致的排列,营造出动态与静态交织的视觉节奏。虎群从画面一端延伸至另一端,形成强烈的视觉引导,仿佛观者正跟随虎群穿越山林。在用色上,以赭石、藤黄为主色调勾勒虎身皮毛,辅以墨色渲染斑纹,色彩层次丰富,将老虎皮毛的质感与立体感展现得淋漓尽致。其艺术价值不仅在于精湛的绘画技巧,更在于以百虎为题材,展现出对自然生灵的敬畏与赞美,同时也体现了画家对群体动态把握的高超能力,是传统动物绘画中的精品,具有很高的艺术研究与审美价值。

《百虎图》 长239.5cm宽26.5cm 江南居士

《春闺品茗》

郎世宁,天主教耶稣会修士、画家,意大利米兰人。1715年(清康熙五十四年)来中国传教,随即入皇宫任宫廷画家,历经康熙、雍正、乾隆三朝,在中国从事绘画50多年,并参加了圆明园西洋楼的设计工作,为清代宫廷十大画家之一。郎世宁擅长绘骏马、人物肖像、花卉走兽,风格上强调将西方绘画手法与传统中国笔墨相融合,受到皇帝的喜爱,也极大地影响了康熙之后的清代宫廷绘画和审美趣味。

这幅《春闺品茗》长105cm,宽57cm,展现出东西方艺术融合的独特魅力。画面以细腻的笔触描绘了闺中人们品茗的场景,人物造型准确,面部表情生动,服饰纹理清晰,展现出西方绘画注重写实的特点。此作品的艺术价值在于它开创了中西绘画融合的先河,为中国传统绘画注入了新的活力,对于研究清代中西文化交流和绘画艺术的发展具有重要意义。

《春闺品茗》 长105cm宽57cm 郎世宁

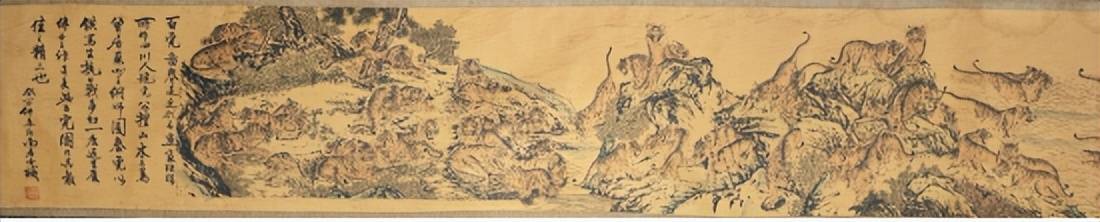

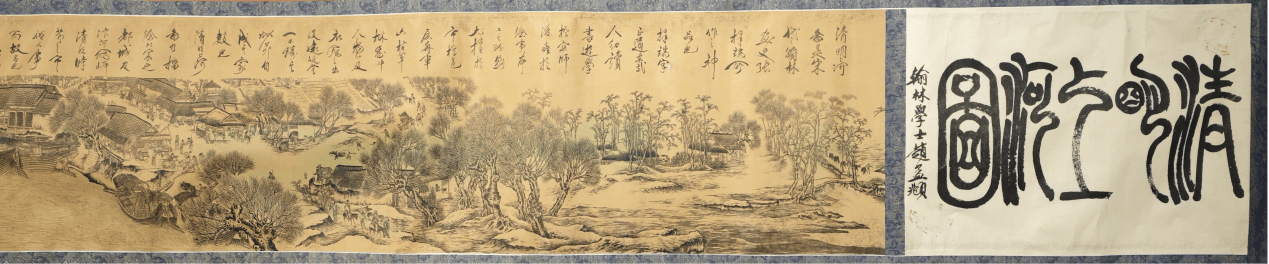

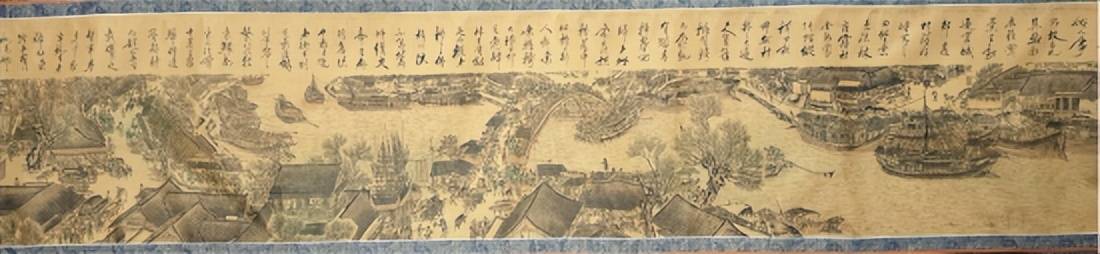

《清明上河图》

赵孟頫(1254-1322),字子昂,号松雪道人,浙江吴兴(今浙江湖州)人,南宋末至元初著名书法家、画家、诗人,被称作“元人冠冕”。赵孟頫一生历宋元之变,宋灭亡后,归故乡闲居。元至元二十三年(1286年)行台恃御史程钜夫“奉诏搜访遗逸于江南”,赵孟頫等十余人,被推荐给元世祖忽必烈。大德三年(1299),赵孟頫被任命为集贤直学土行江浙等处儒学提举,赵孟頫晚年名声显赫,“官居一品,名满天下”。

这幅《清明上河图》长384cm,宽27.5cm,以长卷形式生动展现了市井生活的繁华景象。画面采用散点透视法,将城乡、街市、河流等场景巧妙融合,构图宏大而不失细节。从城郊的田野风光,到热闹的市集街道,再到河流上的船只往来,人物、建筑、车马、船只等元素丰富多样,疏密得当,层次分明。在用色上,以墨色为主,辅以淡彩,色调古朴典雅,既突出了画面的历史厚重感,又使各个场景和谐统一。此作品不仅具有极高的艺术水准,更通过对宋代城市生活的细致描绘,为后人研究当时的社会经济、文化风俗、建筑风貌等提供了珍贵的图像资料,是艺术与历史价值兼具的经典之作。

《清明上河图》长384cm宽27.5cm 赵孟頫

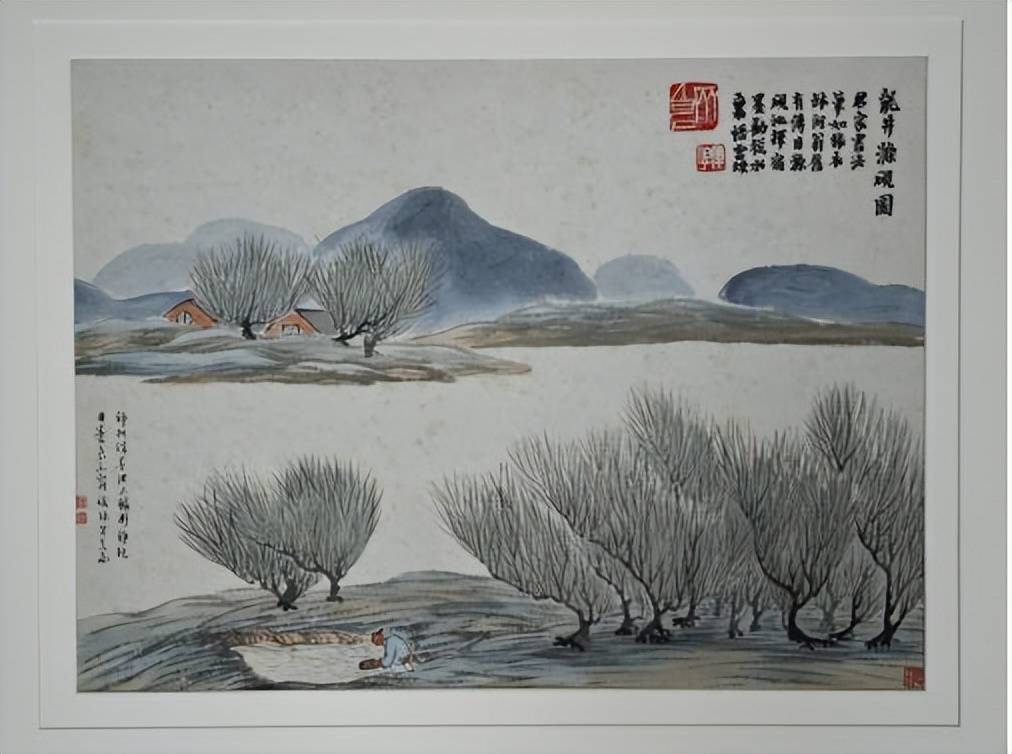

《石门二十四景之龙井滌砚图》

齐白石,原名纯芝,字渭青,号兰亭。后改名璜,字濒生,号白石、白石山翁、老萍、饿叟、借山吟馆主者、寄萍堂上老人、三百石印富翁。齐白石生于湖南湘潭,57岁后定居北京,曾任中央美术学院名誉教授、中国美术家协会主席等职,擅画花鸟、虫鱼、山水、人物,笔墨雄浑滋润,色彩浓艳明快,造型简练生动,意境淳厚朴实。所作鱼虾虫蟹,天趣横生。其书工篆隶,取法于秦汉碑版,行书饶古拙之趣。篆刻自成一家,善写诗文。在近现代中国美术史上,齐白石是“诗书画印”俱佳的巨匠。

此幅《石门二十四景之龙井滌砚图》长43.5cm,宽32cm,以简洁质朴的画风展现独特韵味。画面构图简洁,以大面积留白突出主体,体现了齐白石 “妙在似与不似之间” 的艺术理念。山峦以淡墨渲染,线条简练而富有变化,展现出山水的意境。以水墨为主,仅在部分细节处施以淡彩,使画面在素雅中增添一丝灵动。该作品艺术价值在于它体现了齐白石独特的艺术风格,将民间艺术的质朴与文人画的意境相融合,展现了中国传统绘画在现代转型中的创新精神,是研究齐白石艺术风格和创作思想的重要作品。

《石门二十四景之龙井滌砚图》 长43.5cm宽32cm 齐白石

《溪山暮霭》

仇英(约1505年—1552年),字实父,号十洲,江苏太仓人,寓居苏州。中国明代绘画大师,儒客大家,与沈周、文徵明、唐寅合称“明四家”。仇英之画主宗南宋“院体”,形成以严谨劲利为主调的艺术风格。在继承唐宋传统的工笔重彩人物和青绿山水方面取得了突出成就。仇英的山水以青绿重色为主,布局宏大繁复兼具明快清朗。人物画亦以工笔重彩为主,尤善仕女,体态俊美,笔法细微,敷色妍柔,有“仇派”仕女之称,有《兰亭图》《临溪水阁图》《莲溪渔隐图》《汉宫春晓图》等画作。他的画风对后来的尤求、禹之鼎以及清宫仕女画都有很大影响。

此幅《溪山暮霭》长179cm,宽70cm,以细腻的笔触和丰富的色彩展现山水的壮美与静谧。远处山峰高耸入云,云雾缭绕;近处岸边树木葱郁,房屋错落有致,营造出深邃悠远的空间感。在用色上,以青绿为主色调,辅以赭石、墨色,色彩层次丰富,过渡自然。其艺术价值在于仇英继承和发展了青绿山水画的技法,将工笔与写意相结合,使画面既有工整细腻的笔触,又有洒脱灵动的韵味,是明代青绿山水画的杰出代表,对后世山水画的发展产生了深远影响。

《溪山暮霭》 长179cm宽70cm 仇英

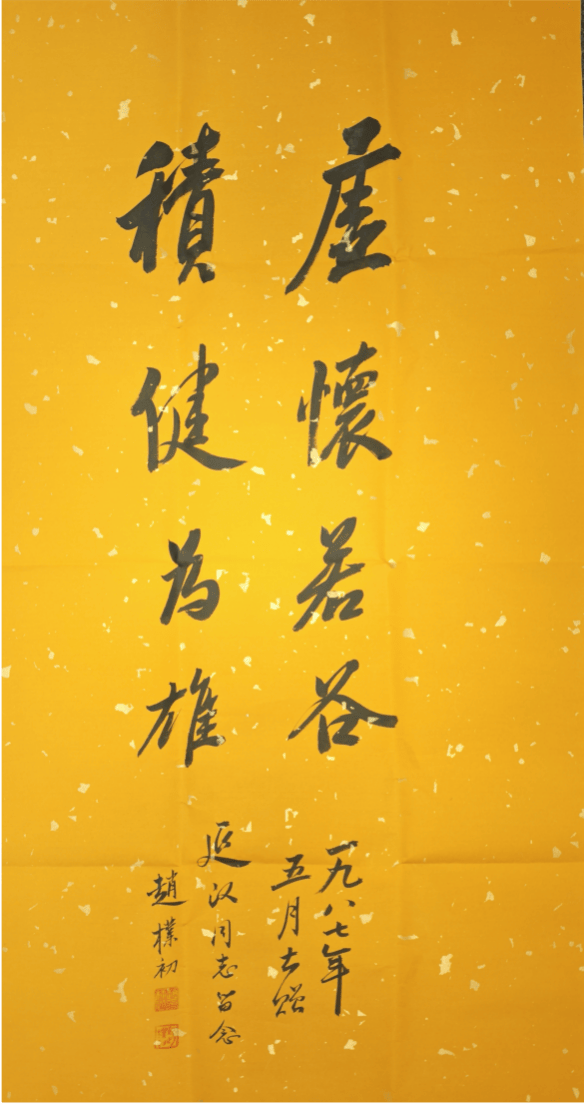

赵朴初书法

赵朴初(1907年11月5日-2000年5月21日),男,生于安徽省太湖县。中国人民政治协商会议第九届全国委员会副主席,中国民主促进会中央名誉主席,曾任中国佛教协会会长,著名的社会活动家、杰出的爱国宗教领袖、中国共产党的亲密朋友,中国民主促进会的创始人之一。

此幅赵朴初的书法作品长98cm,宽49cm,以其独特的书风展现出深厚的文化底蕴。整体布局疏密得当,字与字、行与行之间呼应自然,给人以和谐统一之感。用笔苍劲有力,线条凝练流畅,起笔、行笔、收笔皆有法度。在墨色运用上,浓淡枯湿变化丰富,增强了作品的节奏感和韵律感。赵朴初的书法不仅是艺术创作,更蕴含着他对人生、对佛法的深刻感悟,具有极高的艺术价值和精神内涵。其书法作品展现了传统书法艺术的魅力,同时也体现了个人独特的艺术风格和文化修养,是书法艺术与精神境界完美结合的典范。

赵朴初书法 长98cm宽49cm 赵朴初

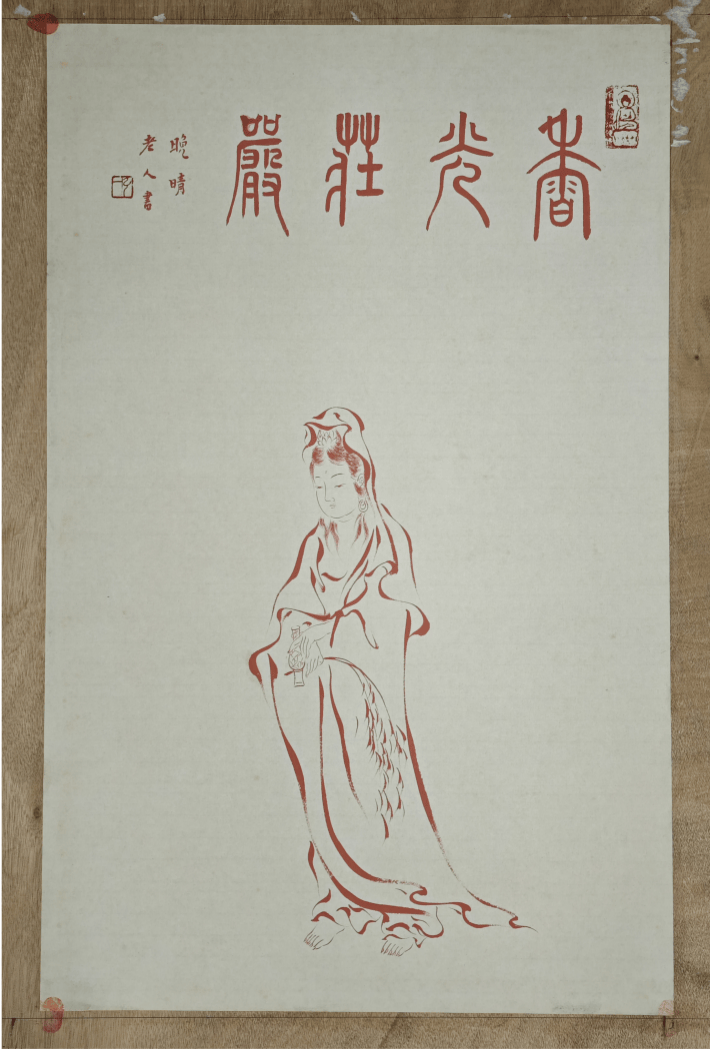

《香光庄严》

李叔同(1880年10月23日-1942年10月13日),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。1913年受聘为浙江两级师范学校(后改为浙江省立第一师范学校)音乐、图画教师。1915年起兼任南京高等师范学校音乐、图画教师,并谱曲南京大学历史上第一首校歌。1942年10月13日,弘一法师圆寂于泉州不二祠温陵养老院晚晴室。

这幅《香光庄严》长68cm,宽43.8cm,观音形象身姿优雅,线条的运用精准地传达出衣物的褶皱与体态的神韵,体现出画家深厚的线条把控功底。色彩运用简约,以红色线条为主色调,在浅色背景上形成鲜明对比,既突出主体,又营造出庄重肃穆之感。珍品的书法与绘画相得益彰,书法题字“香光庄严”笔力沉稳,与绘画风格统一。作品承载着李叔同的宗教情感与艺术追求,兼具艺术欣赏价值与文化研究价值,对于了解其艺术创作风格及当时的宗教文化艺术风貌有着重要意义。

《香光庄严》 长68cm宽43.8cm 李叔同