那些上中专、念职校的年轻人,过得还好吗? | 《我是职校生》新书分享会

好的教育和好的社会

——第一人称书系《我是职校生》新书分享会

“我非常敬佩我的学生们。他们的知识来自疾风和旷野,像被鸟儿播撒的草籽一样野蛮生长,长得健康茁壮。作为这场教育行动的个体参与者,我能感受到身在其中的无力,然而也不断感受到与学生们相互磨合带给彼此的成长。我将始终记得我和学生们一同度过的珍贵的日子。”

——陆千一

根据教育部近几年发布的《中国职业教育发展白皮书》,可以说这个国家 40% 左右的年轻人,都是职校学生。同时,职业学校 70% 以上的学生都来自农村地区。在备受社会舆论关注的“高考升学之路”以外,那些进入中专和大专职校的年轻人们,常常被指为“不努力”“没出息”的反面典型。

对这些年轻人来说,上中专、念职校到底意味着什么?而我们又该如何穿透偏见,重新认识这庞大而无声的“40% 群体”?上海译文出版社推出的“第一人称”书系 002 号作品 《我是职校生》的策划和写作,其中一个面向,正是对以上问题的尝试性解答。

作者 陆千一从北大中文系毕业后,来到西北地区的一所职校成为语文老师,给汽修专业的同学上课。她讲非虚构和文学,也讲女性主义和电影。在与同学们朝夕相处的两年里,她陆续访谈了许多性格各异、家境有别、城乡背景不同的学生,也采访了同事,记录下职校师生的人生段落。十二位受访学生自述,一位食堂员工自述,以及三位老师的文字:陆千一老师的作者序、专业课老师张超的自述和林小英老师的推荐序,共同组成这部以自述散文为主体的第一人称纪实作品。

11 月 29日(周六)14:00,《我是职校生》作者 陆千一与 北京大学中国教育财政科学研究所副研究员田志磊、写作者洪蔚琳,将一起来到单向空间· 郎园Station店,与朋友们一起聊聊何为良好的职业教育,乃至何为良好的教育——即更大程度的教育公平,如何得以实现。

时 间

2025 年 11 月 29 日(周六)

14:00—16:00

地 点

单向空间·郎园Station店

(北京市朝阳区半截塔路53号郎园StationD3-1座)

主办方

单向空间、上海译文出版社

别看、正面连接

票 价

饮品+留座39 元

新书+留座 65 元

报名方式

*添加北京郎园Station店长企微获取报名链接

嘉 宾

陆千一

一九九八年生,毕业于北京大学中文系。写小说,偶尔写诗,有作品发表于《延河》《飞天》《黄河文学》等刊。曾在西北地区一所职业院校执教两年,任语文教师。曾参与国内首部职校生自办文学杂志《野麦》编辑工作,为第一期撰写序言,多篇学生作品刊载于该杂志。

田志磊

北京大学中国教育财政科学研究所副研究员,北京大学中国教育财政科学研究所职业教育课题组负责人。长期从事教育经济、职业教育相关研究。

洪蔚琳

写作者,供职于《正面连接》。

精彩试读

#奢侈的事和具体的人

撰文 / 陆千一

节选自《我是职校生》序言

快毕业的时候,我给一个班的学生过集体生日,被涂了一脸奶油。他们有个极其热衷的活动就是抹奶油,一动手就互相抹得满脸满头。我说,要不开发个其他活动吧。也不肯:“我们就喜欢这个项目。”结果当然是一塌糊涂,酣畅淋漓。因被警告过两遍,每次我都小心翼翼,生怕宿管或学生会或值班老师冲进来,禁了这项活动,从此再无生日聚会。可这一回,我却体验到别样的恐慌。这个班的孩子从来寡言少语,想尽办法都不能让他们多说两句,然而触碰到奶油的瞬间,一个个却突然变了样——追逐笑闹,尖叫推搡,那是脱缰的快感与荷尔蒙的味道。一群拥住一个往墙角去,我恍惚看见同事在值班室里看到的监控画面。看着宿舍里尖锐的棱棱角角,我害怕起来:若是收不住他们出了意外,可怎么得了?

结果当然是我想多了。什么事情也没发生,没有人在暖气片上磕破头,也没有人稀里糊涂就动起手。宿舍里热浪渐熄,空气渐凉,我们围坐在一起闲谈、吃蛋糕。一个孩子腼腆得很,这天不知为何说了很多话,说小时候在老家上学,教室里老师打学生,学生打老师,一片混乱;下课了一群人在路上撒钉子,等着扎老师的车胎。那儿还打了一场好几百人的群架,惊动了公安局。“那你参与了吗?”“我想参与来着,就是挤不进去。”大家都笑了。

《死亡诗社》剧照

这孩子刚来学校时很沉默,从没主动和我交流过。后来偶然给他带了一次药,从此一直叫我姐,班里有什么事都跑前面。那段时间宿舍半封闭管理,孩子早起说胃疼想买药,我说好,经过帮你看看药店开没开”;转头就忙忘了,再想起天已黑了一半。我挺愧疚,买了药给他送过去,他一记就是几个礼拜。后来他专程找我聊天,讲假期去昆山电子厂打工,给同乡骗了一次又一次。钱汇给家里,自己吃了一个月馒头,唯一一次花钱是想剪太长的头发,正剪着,太累睡着了,醒来时人家已经给他烫了一头卷,要三百五十块——难怪呢,开学时我就好奇,这孩子看上去老实木讷,怎么顶着一个爆炸头。他说起小时候在村里干农活儿,流了鼻血,淅淅沥沥染了一大片,经过的村人看一眼就走开了。他说,除了父母,没有人会关心他。“我这样的,生来就是给人坑的。有人对我好,给我买药,哪有这么好的事。”

“对了姐,”他说得兴起,“你要是不高兴了就随便抓我们打一顿。”“什么啊,”我赶紧说,“用不着动手,和你们说话我就挺高兴。”学生们说,反正以前都是这样,动手还不是寻常事,众人纷纷附和,我默默听完。事实上,这里的学生们性格不坏,大多数都温和能干。学生们打架往往是因为一试高下的幼稚,或是像黑夜一样漫长的、无法被消解的无聊。悲哀的是,在应试体系和优绩主义下,学生成长过程中的大部分信念来自于学业压力。当学业压力骤然失去,外界又不能提供新的信念支撑时,除了信仰等级体系,仿佛也无处可去。学校的基础规训从树立“老师”权威开始,也正是因为没有清晰的制度规范,顶端是一个可以被随意扩大的“老师”概念,下面排着些名目繁多的组织。有时候问学生,为何脾气如此好?回答也出奇一致:可能是在学校磨的吧。有学生跟我说,家人也觉得自己说话太客气,做事太谨慎,想着改一改;可是这么长时间,早就成了习惯。

夜风瑟瑟,宿舍里开着一线小窗,唯一一台电脑放着音乐,幸存的巧克力和奶油凝结在托盘上。我们就这样聊了一个小时,最后他说:“现在好了,从前都怪我们太坏。”我虽然不理解,但总觉得不该只怪他们;可是怪谁呢,我仍不能给自己一个满意的答案。从某种程度上来说,将这群孩子禁闭于此,放任教育行动的低效,从而减少教育甚至社会安保资源投入,并不是任何一方参与者的选择,而是为了迎合现代社会高效运转的需要。面对一群过往教育行动有待完善、且自身和家庭同时缺乏社会话语权的孩子,社会应为之投入更多的资源和耐心,然而事实恰恰相反。在这一隐晦的社会契约下,来自农村底层的孩子被以一种合理的方式送入城市底层。究其根本,职业教育,或者说就读于职业学校、从事相关专业的学生,始终没有得到社会的足够重视。

我记得开学第一节课没用课本,主题就是谈“爱”。人生之爱和少年之爱,爱他人也爱自己。上课前我旁听了不少别的课,学生课堂状态果然不佳,比预期尤甚。于是我没开新课,重新整理了讲义,穿插写作讲了些别的内容。谁知效果出奇地好,学生们的作品也格外出色。我讲了电影,做了两段即兴写作,其中一段叫作“第一次心动”。开始大家起哄说:“没有,要不咱写车床算了。”后来都写得特认真。我让他们自己保存,愿意和我分享的就交上来。最后全交了,下课收到一个特别长的,这孩子估计一直在写,没顾上听后半段。一沓长长短短的纸条,我都理好了装进纸箱,后来时不时翻出来看看,还是忍不住微笑。暗恋的对象,人生的起点,学了五年的吉他,捡来的猫。无论跨入或跨出这道校门,爱和自由都是一件奢侈的事,但也将是突破闭环的唯一可能,我始终相信这一点。

《蒙娜丽莎的微笑》剧照

在写作过程中,不止一位朋友建议我调整思路——普通人的故事平淡琐碎,自述是一种太冒险的写法。然而几经考虑,我还是选择了坚持。有一次,我和一个关系很好的学生聊天,一个话题结束,她突然转头望向合着的房门,冲动地问,这世上到底有没有外星人?“我经常胡思乱想。”她不好意思地笑了。我曾和一群女生庆祝生日,我们围坐在一盏小灯下,听一个向来安静的女孩子骄傲地讲起自己的创业规划。我还有一个素未谋面的学生,未报到自动退学,跟着男友去了外地打工——我仍记得她的声音和她的名字。我打了无数电话给她,最后一次那边吵吵闹闹,突然远远传出一句:“其实我也没想好。”这样的时刻清晰地存在于我的记忆里,也不断坚定着我的想法:他们是一群多么生动具体的人啊,他们的故事也不该由我一人讲述。

我试图对于一群人进行文学创作而非理论研究,在这样一个庞大的目标下,我没有资格用主观的单一视角让她或他从属于某一群体。在我工整的文字之下,他们只会成为一个个人物符号,然而他们的人生远比一篇故事、一个结论中的符号更丰富、更具体。语言作为一种权力支配关系,从根本上决定了故事的面向。我不希望这部作品成为迎合社会观念转变的浪漫或猎奇叙事,因此我在写作中最大程度地保留了他们的语言。事实上,他们的力量正散落于此——他们的语言丰富而广阔,我们不是找不到,而是不去找。我试图通过口语、方言、零碎的玩笑和日常观念,结合口语式的结构,尽量呈现出一个完整的人。几近完稿,我越来越相信我的选择是正确的。

这部即将呈现给读者的职校叙述,在经过近一年半的创作修改后全部完成。准确地说,这是一本以职业教育为背景的、关于“我们”的书。我将“我们”定义为普通人,一切存在于现实生活、隐匿于主流叙事的人。作品的主体由正文中的十二篇访谈和附录中的一篇访谈组成。受访对象包括学生、老师和学校的后勤工作人员。必须说明的是,作品中最精彩、最值得被记录的语言皆来自受访者本人,我有幸成为他们的共创。错失的电竞理想,模糊在记忆中的恋爱,字里行间不断溢出的身体对家乡的记忆,虽粗糙缺漏,但我想,这些叙述已勉强达到 “保存平淡琐碎”的创作目的。

正如上文所说,每一个具体的人的故事,都能成为我们生命中的一面镜子。我希望呈现出不同个体尽可能丰富的侧面,至于如何为群体画像,则是留给读者的议题。受访的学生们或许并不熟悉访谈、创作和出版,但他们喜欢自己的故事,认可记录的意义,这就是这部作品创作的起点和存在的价值。我很喜欢附录中清焉的一句话:“生活就是这样,不幸和幸运都会到来,就是时间的问题。”她是学校食堂的后勤工作人员,是我在学校偶然认识的朋友,一个非常独立、可爱的女生,也是一个年幼孩子的母亲。我们固不应美化苦难,然而任何个体表达的思考性和生命力也不该被无视。

《录取通知》剧照

我谨慎地使用“他们”,因为“他们”是一个被描述出来的弱者概念,实则“他们”就是“我们”。他们的学习中或有亟待改进之处,但我从不认同他们是特殊群体。我非常敬佩我的学生们。他们的知识来自疾风和旷野,像被鸟儿播撒的草籽一样野蛮生长,长得健康茁壮。作为这场教育行动的个体参与者,我能感受到身在其中的无力,然而也不断感受到与学生们相互磨合带给彼此的成长。我将始终记得我和学生们一同度过的珍贵的日子。身处同一个闭环之下,同样在单一教育评价机制下成长,我深知“自由选择未来”对于青年人的重要性和难度。然而未来不仅在于我们如何想,更在于我们如何做。

“反向升学”等网络热词的出现,似乎显示学历和技术的关系即将或已然在被重新讨论,学一门手艺正成为新的趋势;但事实上,面对既定的学业路线,面对竞争压力、工作强度、福利待遇和社会资源等诸多差异,无论对于来自何种教育路径的学生,自由选择仍是相当奢侈的事。除了健全劳动法律法规、维护劳动者合法权益、提高蓝领劳动者福利等基本措施,平等地尊重每一个具体的人,或许才是实现这一目标的必由之路。我想我们还有很长的路要走。

相关图书

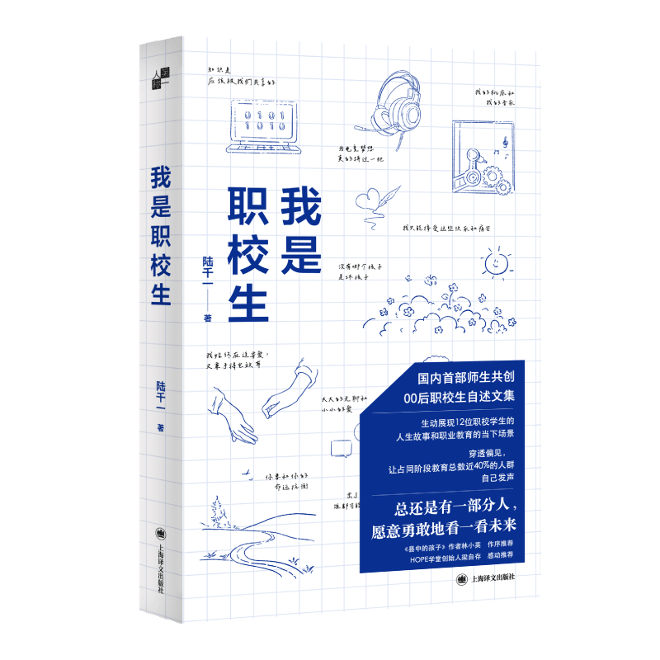

《我是职校生》

(第一人称书系002)

作者:陆千一

出版社:上海译文出版社

出版年:2025-10

本书是一部教育主题的纪实性自述文集,由1篇作者自序、12篇受访学生自述、1位专业课老师自述构成正文,呈现了我国西北地区一所大专职业院校师生多样的人生故事。

书中12位受访者,和所有正值青春年华的孩子一样,为自己许诺光明的职业前景、期待更好的个人生活:错失的电竞理想,模糊在记忆中的恋爱,字里行间不断溢出的身体对家乡的记忆、不想进厂想要更自由生活的期许……在两年教学相长的过程中,背景和个性迥异的学生,面对老师陆千一打开心防,细述来路,剖陈愿景。经老师转写,呈现在书中的文字,富有亲历体感、生活细节和原生力量。对职校教育和职校生不太了解的读者,可由外人不可道的局内人视角,进入职校教育的现场,感知职校师生的处境,理解生活有许多个面向,人的力量有许多种来源。

好的教育和好的社会

——第一人称书系《我是职校生》新书分享会

11 月 29 日(周六)14:00 -16:00

单向空间·郎园Station 店

扫码报名