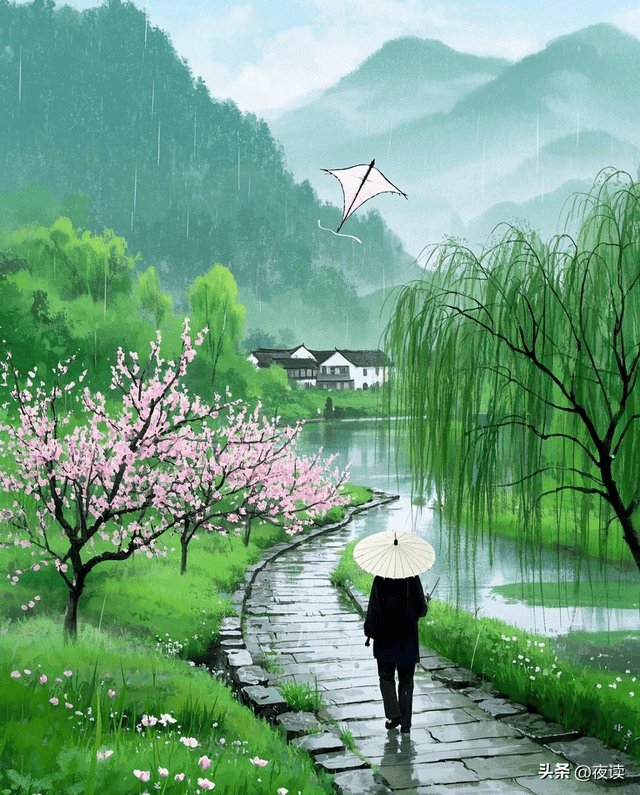

清明踏青秘境指南:在茶山古道邂逅春天

茶山古道的召唤

凌晨五点的雾气还裹着茶香,勐海县的千年古茶树正抖落露水。踩着青石板拾级而上,茶马古道斑驳的石缝里钻出几簇野蕨,怎么说呢,那种湿润的泥土气息混着晨雾扑面而来,瞬间就能让人卸下都市的紧绷感。这里没有网红打卡点的喧嚣,只有采茶阿婆背着竹篓的剪影,和远处若隐若现的布朗族寨子。你懂的,这种原生态的踏青路线,才是解锁清明春色的正确方式。

草木萌发的诗性时刻

在海拔1800米的景迈山,春天像被按下了快进键。昨天还蜷缩的茶芽,今晨已舒展成翡翠色的旗枪;寄生在古茶树上的螃蟹脚(当地人称“茶精”),也冒出了嫩黄的新须。徒步时若是蹲下身,会发现腐殖土里钻出成片的蕨类,叶片蜷曲如史前生物的胚胎——据说这些植物从恐龙时代存活至今,每年清明前后才肯展露真容。对了突然想起,向导老岩说:“看蕨菜卷曲的弧度,能预测雨季来的早晚。”自然界的密码,或许就藏在这些细微处。

雨雾中的味觉奇遇

穿过一片野樱花林,鼻尖突然捕捉到一丝甜腥。拨开藤蔓,竟撞见几株挂着果的树番茄。老岩随手摘下一颗掰开,橙红色的果肉渗出汁水:“清明时节的野果最是酸甜平衡。”更绝的是山涧旁的野餐体验:铺开芭蕉叶,摆上傣族嬢嬢做的香茅草烤鱼、酸笋煮鸡,配着刚采的紫芽苞茶。茶汤入喉的刹那,山风裹着雨丝掠过舌尖,恍惚间竟分不清是茶香还是云雾在流转。

古寨屋檐下的时间褶皱

翁基古寨的布朗族木楼,榫卯结构在雨季来临前吱呀作响。76岁的岩三保正用柴火熏烤春茶,竹篾编的茶床上,毛茶在火光中蜷缩成螺。他摸出个搪瓷缸,舀起山泉水煮茶:“以前马帮歇脚,喝的就是这种浓苦回甘的烤茶。”如今马铃声虽已远去,但火塘边用茶汁染布的工艺仍在延续——将茶汤与板蓝根汁混合,染出的土布泛着青褐色光泽,像把整座茶山的魂魄织了进去。

茶山徒步的疗愈哲学

从芒景寨到糯岗古寨的8公里步道,堪称自然疗愈的教科书级路线。前半程是遮天蔽日的原始森林,板根植物如巨蟒盘踞;转过垭口,视野豁然开朗,层层叠叠的台地茶园像绿色瀑布倾泻而下。有趣的是,这里的茶树与樟树、多依树混生,昆虫不敢靠近,于是无需农药。走累了坐在茶树下,看阳光穿透叶片投下光斑,耳畔是此起彼伏的鹧鸪声——或许这才是踏青最珍贵的馈赠:让感官重新学会专注。

星空下的万物交响

入夜后的茶山褪去喧嚣,银河从古茶树梢头流淌而过。住在帐篷里,能清晰听见露珠砸在帆布上的脆响,间或夹杂着麂子的呜咽。凌晨三点被向导摇醒:“快看,萤火虫开始跳求偶舞了!”漆黑的山谷中,成千上万的绿光忽明忽暗,仿佛星辰坠落在草丛里。老岩摸出个竹筒,里面是他去年清明酿的茶花蜜,抿一口甜中带涩,像把整个春天的矛盾与和谐含在了舌尖。

微观世界的春日剧场

别只顾着拍大场景,蹲下来看看脚边的微观宇宙:潮湿的树桩上,粘菌正以肉眼可见的速度扩张领地,金黄菌丝编织成迷幻网络;朽木断面处,云芝的菌褶里藏着微型甲虫;就连青苔上都演着生死大戏——瓢虫幼虫正伏击蚜虫。带个放大镜进山,你会发现踏青的乐趣不仅在于“看”,更在于重新理解生命的尺度。怎么说呢,这可比手机游戏刺激多了。

茶山人的节气智慧

在勐海茶厂的老仓库里,时间以另一种方式凝固。一摞摞竹篾包着的普洱茶饼,在微生物作用下缓慢转化。负责人李姐掀开2003年的老茶:“清明前的春茶氨基酸含量高,喝起来鲜;谷雨后的茶多酚更足,适合存放。”这种对自然节律的把握,渗透在当地人生活的每个细节:他们用苦楝树花预报雨水,靠观察野蜂筑巢高度判断气候——或许真正的踏青,本该是一场向自然学习的修行。

意外收获:失传的采茶调

在糯岗寨的炊烟里,偶遇一位哼着古调的老茶农。他唱的《十二月采茶歌》,每个月份对应不同采摘手法:正月“掐”芽保养分,三月“提”叶防断茎。更绝的是歌词里藏着生态智慧:“四月茶树莫修枝,留得新叶养地力”。这些口传心授的民谣,如今会唱的人不足十个。用手机录下旋律时,老人摆摆手:“调子要跟着山风走,机器记不准的。”

返程前的最后仪式

临别那日,老岩塞给我一包茶籽:“回去种在花盆里,虽然长不成古树,但能提醒你别忘了山的呼吸。”回望云雾缭绕的茶山,突然明白清明踏青的真正意义:它不仅是与自然的邂逅,更是将山野的呼吸节奏,编织进我们被数字驯化的生活。就像那些寄生在古茶树上的兰花,城市人与茶山之间,或许也该建立这种相生共荣的联结。