徐冬冬:以艺术回应生命的问答

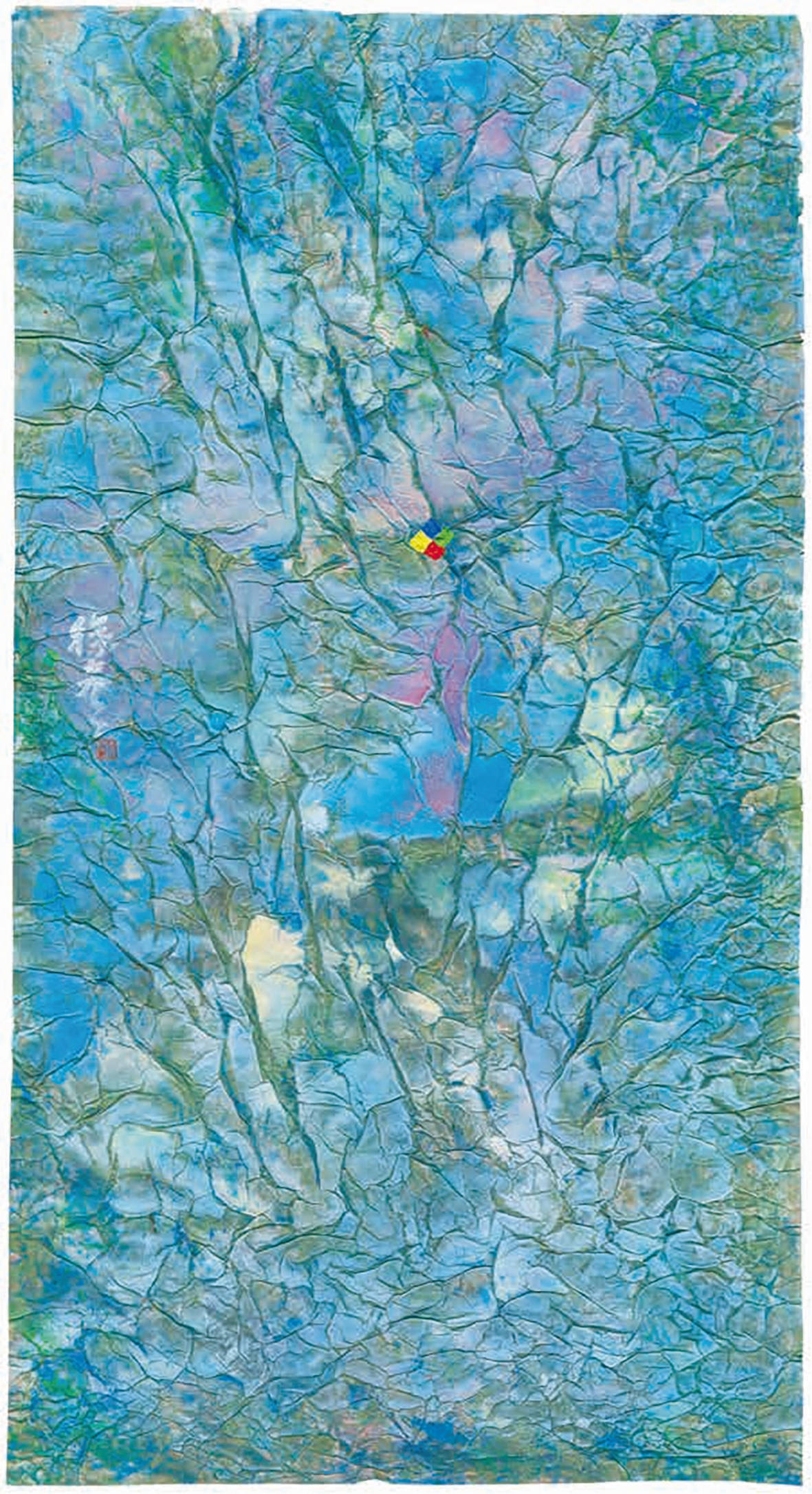

丁酉年三月初四春分三候始电(油画) 176×97厘米 2017年 徐冬冬

徐冬冬出身于教育和医学世家,却在少年时期走上绘画之路:早年习画于故宫,深受古贤艺术滋养,得艺术大家指点,对中国笔墨精髓与文人画意趣有所悟,却又转涉西方印象派之后的现代主义,后探索抽象绘画的表现体系。50年来,他努力汇通东西方文化,在色墨与宣纸的渗化融合中,走出了一条独具特色的艺术道路。

近日,由中国美术馆、中国人民对外友好协会主办的“文明的对话 生命的问答——徐冬冬二十四节气抽象绘画学术展”在中国美术馆开幕。展览通过完整呈现画家徐冬冬50载艺术生涯不同时期的150多幅代表作品,特别是首套中国抽象节气绘画《二十四节气·七十二候》的集中亮相,生动展现他融通中外绘画语言的探索成果。

徐冬冬的笔墨生涯起于20世纪70年代,年少时即对中国传统书法、诗词、绘画有极大兴趣,曾有机会在北京故宫博物院临摹宋、元、明、清等各代绘画珍品,特别是对关仝、董源、范宽、李唐、黄子久、倪瓒等历代大师的笔墨情有独钟。此后又深得现代艺术名家刘海粟、吴作人、刘开渠、王森然等前辈的教导。

徐冬冬的国画作品涉及人物、山水、花鸟等,皆古朴、雅拙,此次展出的《秋风吹下红雨来》《天凯图画》《寿图》《云过松风》《观荷老翁》等作品,有一种平中见奇、奇中见平的境界。他提出“心造境”的艺术思想,即用自己的心灵去创造独特的意境。

徐冬冬的艺术之路在20世纪90年代末出现了转折。他在接触到林风眠、赵无极等画家的作品后,开始尝试印象绘画的创作。在多次赴欧美各国博物馆、美术馆仔细观摹和体会梵高、塞尚、雷诺阿、西斯莱、马奈、德加、莫奈、毕沙罗等大师的作品后,徐冬冬创作了《莫言人世无仙处》《彩云深处有人家》《听奏唐人山水新曲》《红河谷》等一系列印象绘画作品,其彩墨作品《林中所悟》便是受到林风眠艺术风格的影响。

徐冬冬展开对中国抽象逻辑思维语言的研究源于20世纪末。38岁的徐冬冬在全球展开了《阳光与和谐的梦想》行为艺术,用5年的时间,将他的《徐冬冬画集》放置在了全世界1000多家图书馆中。在旅途中,他观摩了荷兰抽象绘画大师蒙德里安的大量作品,被深深打动。待这一行为艺术在全球实施完毕后,2002年起,徐冬冬一直专注于中国抽象绘画创作。他认为,中国式抽象逻辑思维语言应以“天人合一”的精神为基石,他感悟中国文化进入世界的智慧,并对人类社会与宇宙自然的关系提出生命的问答。徐冬冬的抽象笔墨沉浸在儒、释、道各家对“我”字的哲思中,表达对生命与宇宙世界的体悟。

从此次展出的作品中,观众可以清晰地看到画家由意象绘画转入印象绘画再进入抽象绘画的艺术轨迹,看到他对中国传统艺术思想的传承、对国际现代艺术思想的吸收,更可以看到他始终如一的创新精神。正如全国政协副秘书长、民盟中央专职副主席吴为山为学术展撰写的前言《中国文化精神的图式》中所说:“徐冬冬秉持‘画画不是目的,问道才是根本’之理念,视艺术探索为‘天命’,体现的正是融入几代中国人血液里的为民族复兴而奋斗的使命感。”

尤为值得一提的是,徐冬冬历时10年创作完成的《二十四节气·七十二候》大型组画,是用中国式抽象逻辑思维语言完整描画二十四节气七十二候的宏大艺术创作,以宣纸、毛笔为载体,以北京的露、雨、沙、雪作为原料,把春分的和美、夏至的炽烈、霜降的凝思、大寒的沉潜一一展现,使“气”与“阴阳”这些中国文化源头的抽象概念,有了可以对应观照的视觉图式。这一系列作品色彩浓烈、肌理独特,不仅体现了艺术家对中国文化与中国智慧的深刻体悟,更开创性地构建了具有中国文化基因的现代抽象艺术语言,是对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展的成果。

“画家通过艺术创作的实践,敏锐地发现与揭示了二十四节气所蕴含的宇宙观、世界观、生命观,及其生发出的艺术观、社会观、文化观,对于当下的世界文化具有重要启示和普适意义。”策展人、中央美术学院教授于洋认为,徐冬冬创见性地建构阐发“中国抽象绘画”的概念,从中国本土哲学思想和文化中生长出具有现代性的抽象范式,由此通达中国艺术自有的“现代”之路。

2025年11月9日《中国文化报》

第2版刊发特别报道

《徐冬冬:以艺术回应生命的问答》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓