陇南深山洞穴现北宋题壁,近百处墨迹或改写书法史认知

陇南深山洞穴现北宋题壁

近百处墨迹或改写书法史认知

——徽县虞关乡首阳洞题壁墨迹探秘

作为一名书法爱好者,尤其钟情于篆隶的我,一直对摩崖碑刻怀有浓厚兴趣。去年去徽县虞关时,便听闻首阳洞内藏有近百处唐宋以来的题壁墨迹。可惜当时阴雨连绵,未能亲往探访,留下了一桩憾事。

今年重阳节,连绵半个月的秋雨终于停歇,天气转好,我便与四位志趣相投的老友,一路向东,直奔徽县。

约十一点抵达田河村,眼前一片金黄的银杏古村落令人心醉。田河村拥有153棵千年银杏,其中“银杏王”树龄更逾三千年,蔚为壮观。时值金秋,落叶铺金,树冠蔽日,游人络绎,构成一幅绝美的秋日画卷。在虞关乡党委书记靳军平的引导下,我们漫步其间,或拍照留念或驻足欣赏,尽情享受这大自然慷慨的馈赠。

中午在虞关新建的燧云关露营基地围炉品茶,享用农家美食后,我们走访了仙人关大捷的主战场——穆坪村。这场以少胜多的经典战役令人震撼,抗金英雄吴玠、吴璘的事迹更让我们深感自豪。随后,我们还参观了虞关的金丝皇菊产业带、淫羊藿种植基地和柴胡栽培园,切身感受到脱贫攻坚与文旅融合为这片土地带来的深刻变迁,也看到了乡村振兴在虞关展现出的光明前景。

当晚下榻于仙人关民宿。尽管应当早点休息,但因次日将探访首阳洞秘境,内心兴奋,久久难眠。

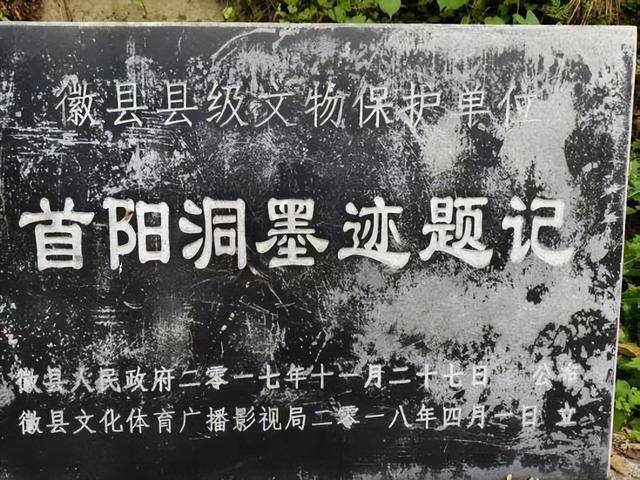

第二天八点半,我们一行人与乡上三位同志一同驱车十余里,到达三岔村。见到《首阳洞墨迹题记》县级与省级文物保护单位的石碑,不禁为我们的孤陋寡闻而惭愧。

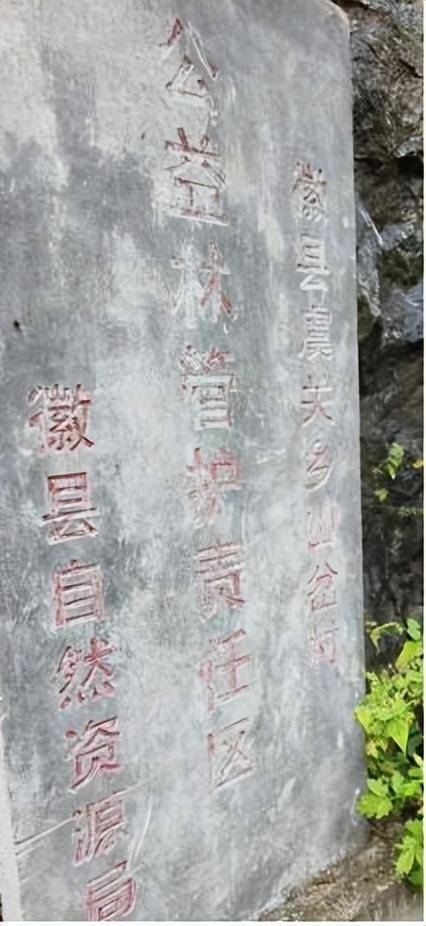

继续沿通村小路行驶六七里,到达立有“公益林保护责任区”石碑的沟口,与村支部副书记兼文管员陈富强同志会合。他担任我们此行的向导。整装之后,我们开始了这段既愉快又艰难的跋涉。

出发前,军平书记曾介绍,上山有两条路:远道需三个多小时,近道仅一个多小时,且风景绝佳。我们自然选择了近路。向导昨日已带三位村民清理了部分路段,并在险要处搭设了简易木桥。

前一个小时,大家有说有笑,边走边拍,颇为轻松。然而好景不长,陈书记提醒:“现在要‘闯关’了,请大家收好手机,腾出双手,注意安全。”看到眼前的“桥”,大家不由得紧张起来。好不容易手脚并用地攀上去,才发现考验才刚刚开始。

蜀道虽难,尚有“道”可循,而我们走的这条路几乎不成路。我问向导:“平时有人走这里吗?”他答道:“除了采药人和偶尔来此的,几乎没人走。我们今天选这条路,一是离洞口较近,二是沿途风景难得一见,同时也为日后修栈道做前期探路。你们既然选择这里,也算是秘境探路的先行者了。”

接下来的两个多小时,我们拄着木棍竹竿,在向导带领下互相鼓励,一边欣赏难得一见的秋色,一边艰难攀爬。中午十二点左右,终于抵达洞口。正如同行的小林先生所言:“别人登山是逍遥轻松,我们却是连滚带爬、名副其实的探险!”

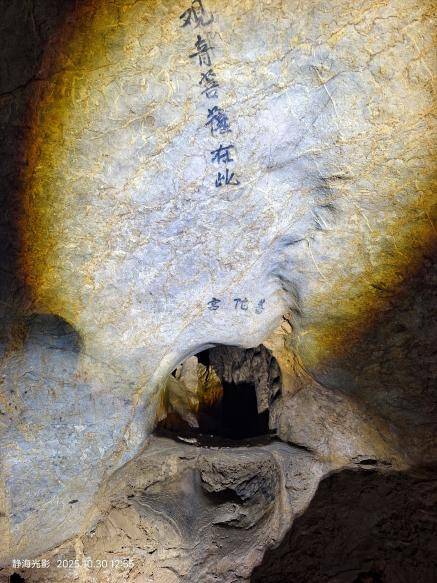

到达洞口时,大家已精疲力尽。谈老师双腿发颤,几乎站立不稳;零零后的小唐累得连话都不愿说。我们坐在洞口,就着矿泉水吃干粮,听向导讲述首阳洞的前世今生。顺着他手指的方向,我们观察洞口,仿佛真能看到五条龙盘绕四周。因此当地人又称此洞为“五龙洞”,每逢干旱年份,便会派人来此取水,抬龙王爷祈雨。

休息约半小时后,大家精神渐复。我们此行目的,正是进洞拜谒先贤墨迹,与古人展开一场跨越时空的对话。

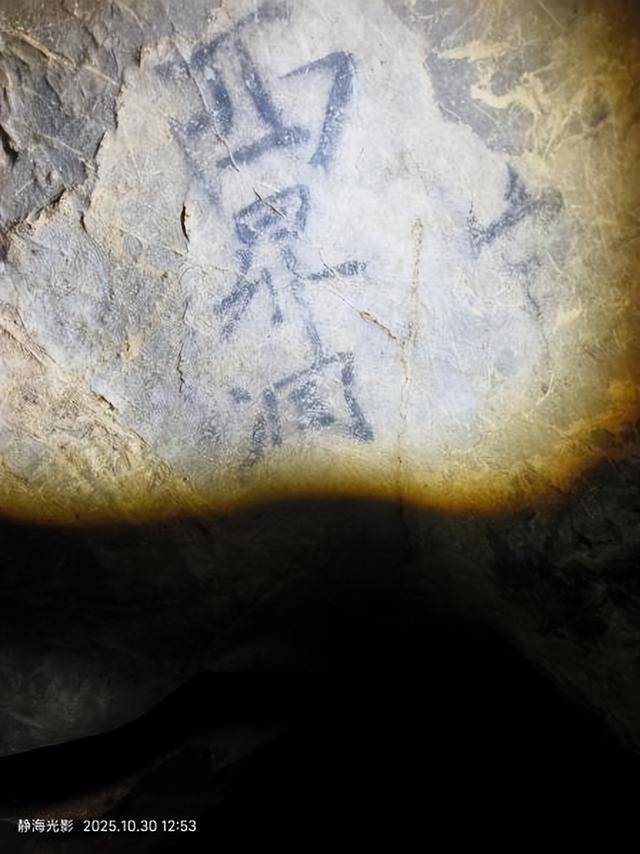

绕过洞内斜立的石柱,可见一扇加锁的铁门。向导取出钥匙开门,我们鱼贯而入。据介绍,在被列为县级文物保护单位之前,这里只有几根木头搭建的简陋门框。

洞内一片漆黑,我们打着手电谨慎前行。首阳洞主洞深约200米,宽3至10来米不等,最高处约十余米,属典型的喀斯特岩溶地貌。洞壁岩体可见珊瑚虫等海洋生物化石遗迹,部分洞顶悬挂莲花形钟乳石。洞壁光滑平整,入口处可见两个积水池,大者为人工砌筑,小者为天然形成,均积水长年不涸。

前行四五十米,便陆续发现墨迹。我迫不及待地拍照记录,同行的小张则负责打光。问及《首阳洞》古诗的墨迹位置,得知尚在前方。同事告诉我,摄影家、原徽县人大常委会主任张承荣先生已于今年三月组织了一次“首阳洞题壁文化田野考察”,对洞内近百处墨迹进行了高清拍摄与初步研究。张先生与我是旧识,日后可从他那里获取清晰图像。于是,我放慢拍摄节奏,静心观摩这些保存完好的墨迹。

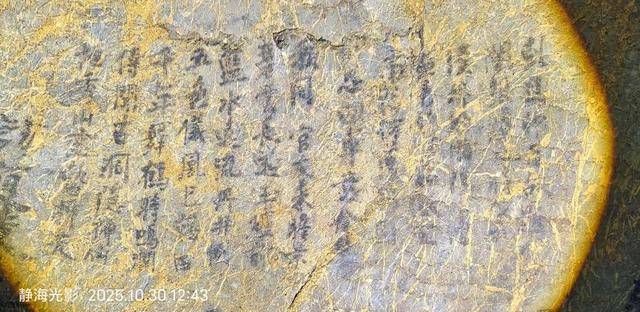

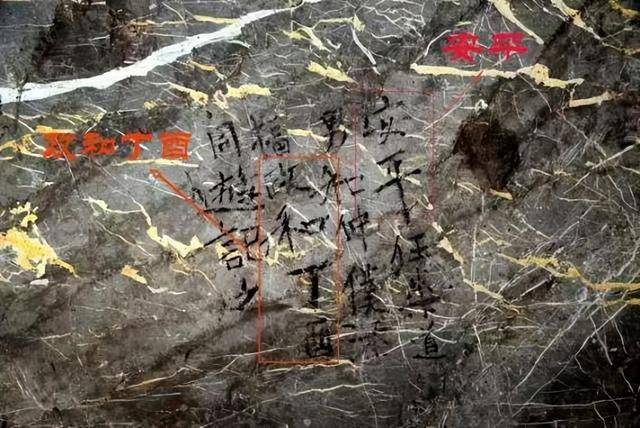

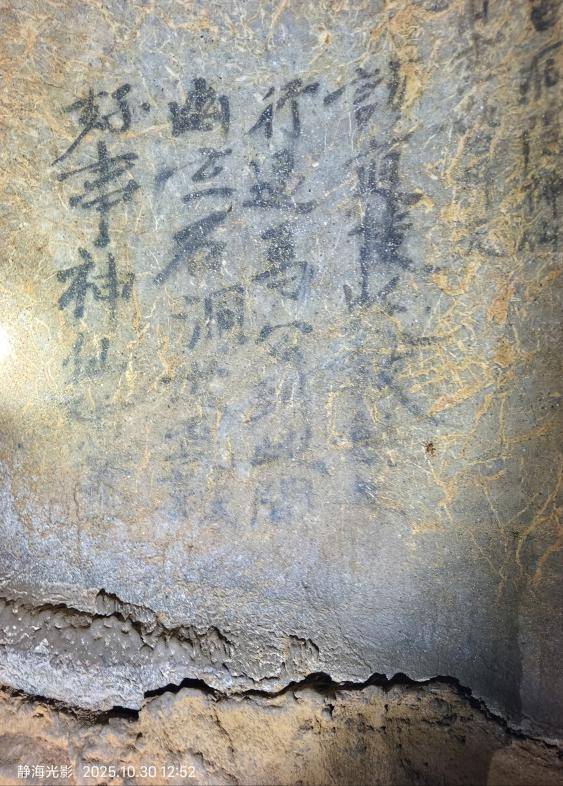

其中最具名气且有明确文献记载的,当属仲吕所作的《首阳诗》:“地秀山灵势插天,传闻古洞隐神仙。千年舞鹤时鸣涧,五色仪凰已憩田。蓝水远流丹井列,碧云长送玉楼前。我同官友来瞻景,不忍回车意介然。”

耐人寻味的是,这首诗的书写方向为从左至右,旁附五行题记,尚未完全识读。虽非洞内最清晰的墨迹,却是目前发现文献有载的一处。该墨迹作为楷书,用笔中侧兼施,以中锋为主,结体方正,章法大小错落。其中“年”与“蓝”二字,几乎是小字的三四倍大。这种疏密变化,令人联想到颜真卿《自书告身》中的章法处理。

行进不到一半,眼前出现几处浅潭。周边溶岩质地较软,钙化程度低,脚下湿滑难行,前边有两位同行者几度滑倒。向导告知,再往前百余米还有不少墨迹,但钟乳石密集,路更难行。考虑到多数人已腿脚发软,我们决定原地休息,顺便观察两侧洞窟。

左侧为西升洞,洞口被一块三角巨石堵住,仅能从两侧或上方宽约三五十公分的缝隙挤入。洞内豁然开朗,小巧的观音洞尤为引人注目。据说此洞深达数百米,我们只前行数十米便折返。

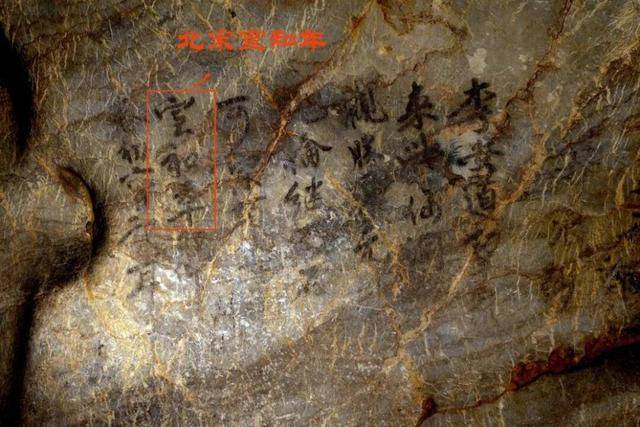

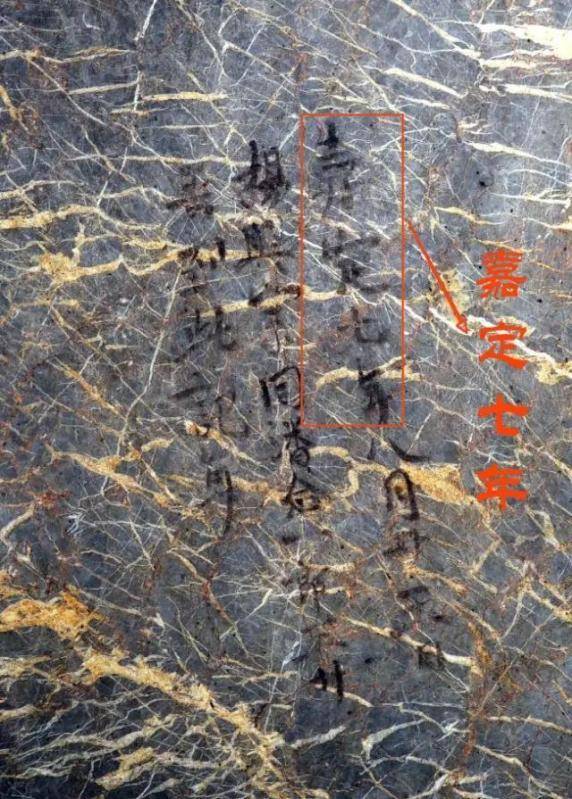

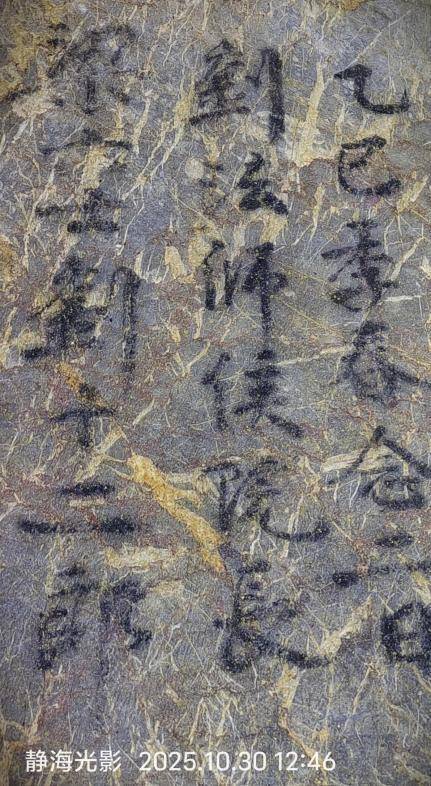

首阳洞壁上的墨书内容极为丰富,涵盖诗词、题记、落款、人名、地名、年号、游人身份及事由等。初步考证显示,题记中最早的年号为北宋徽宗宣和元年(公元1119年)。

另有北宋“靖康”,南宋“绍兴、乾道、嘉定、淳熙、政和”,明代“嘉靖、万历”,清代“道光”等年号。所涉地名包括“忻州、凤集、楚阳、汉中、彭城、凤州、陇右、徽山、青泥岭、故道、上邽、武陵、白水江、麻柳塘、韩溪沟,青泥社”等。游人身份有“郎中令、进士、进义副尉、从义总管、都统、虞关巡检、青泥务、院主、法师、院长、僧人、道士”等。来洞事由则包括“游乐、访道、求乞、还愿、斋醮、取湫、酬湫、寄葬”等。这些墨迹也从一个侧面真实记录了宋代以来青泥古道的商旅往来与民众生活。

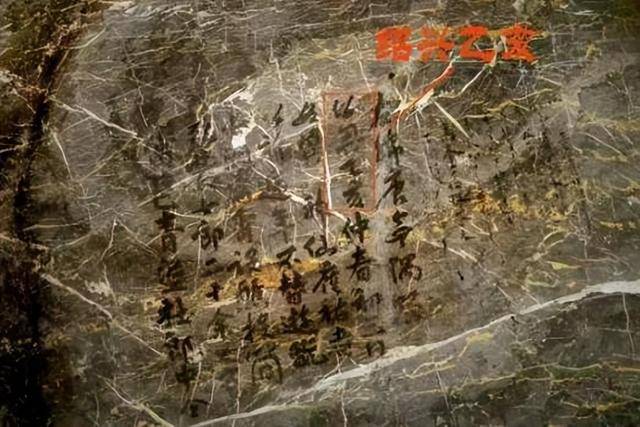

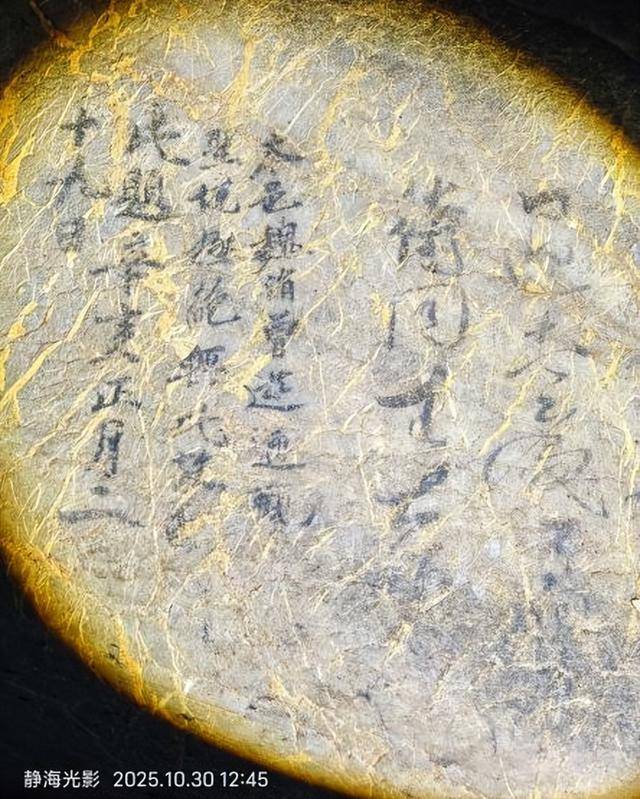

洞内近百处墨迹大多保存完好。书写工具以毛笔为主,多数笔迹可见行笔态势乃至牵丝引带;少数字迹模糊漫漶者,或为炭笔所书,亦不排除使用其他工具。单字尺寸多在15公分左右,最大者约三四十公分,最小仅四五公分。书体以行书与行楷为主,未见篆书;少数草书作品带有章草意趣,尤为耐人寻味。从取法来看,大多受颜真卿、欧阳询影响,宋四家风格亦有体现。笔者仅就风格不同者且较为清晰者选取部分,供读者欣赏。其中标红图片由张承荣先生提供,其余为笔者随拍。

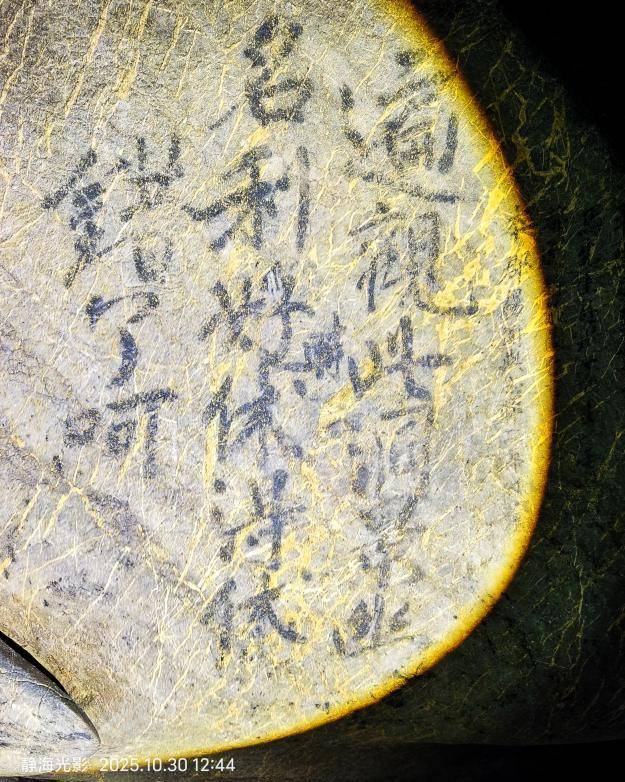

最后一幅墨迹最得我心:结体大方,错落有致,甚至可见修改痕迹。“遍观此洞景幽,名利好时得休”的内容,更抒发了书写者当时的豁达心境。“错了啊!”——八百多年前古人的这一声慨叹,难道不足以警醒今天的我们吗?

观赏完墨迹,我对西升洞口的“龙湫可入”及取水之说产生疑问,因进西升洞内未见水源。向导解释,真正取水处位于对面的溶洞,其中有一条暗河,几年前祈雨时他曾下去过。我顿时兴致勃发,坚持随他一探究竟。这段溶洞长不足百米,却极为狭窄,最终只有旭春、小张与我三人随向导冒险深入。我们几乎是仰面朝天、匍匐下行,中间仅有几处可勉强坐起,唯有一处能站立休息。在漆黑的溶洞中,突然听到潺潺流水声着实令人兴奋,暗河的流水声和头顶不断滴落的水珠声,宛如生命的呼唤。我蹲在暗河边,双手掬起清澈的泉水,虔诚地饮了三口,水质洁净,清凉甘冽。那一刻,我仿佛看见千年前的文人墨客就站在身旁,与我进行一场无声的、跨越千年的对话。

10月17日,由知名探险家王林率领的专业团队对首阳洞窟结构与遗存进行了系统勘查。王林表示:“首阳洞集地质奇观与千年墨迹于一体,在国内实属罕见。”此次探查为后续科研工作奠定了重要基础。

下山之路好走许多。我们发现大石块上留有多处凿痕,途中还见到一块嘉庆年间所立、已断裂的石碑。碑文大部已漫漶不清,仅可辨识虞关“乃居山峻水激之险阻,扼关中入蜀之要津”的记载,昭示其历史上作为陇蜀咽喉的重要地位。

题壁书法是古代文人表现书艺的常见形式。唐代孙过庭《书谱》曾载:“羲之往都,临行题壁。子敬密拭除之,辄书易其处,私以为不忝。羲之还见,乃叹曰:吾去时真大醉也,敬乃内惭。”题壁最大的优点在于便于书家纵情挥洒,即兴而书、兴尽而止,是最自由的创作形式。然而其缺点亦显著——不易长久保存。所谓“金石永寿,纸寿千年”,而题壁墨迹不同于摩崖刻石,保存多不过一二百年。首阳洞题壁墨迹之所以能跨越千年仍保存完好,实有赖于天然溶洞独特的气候条件,以及地处高山密林、人迹罕至的地理优势。这处珍贵的文化遗产,已被列为县级、省级文物保护单位,徽县正积极筹备申报国家级文保单位。

靳军平书记表示,勘察设计单位将于近日抵达,计划沿我们上山的路线修建栈道。可以预见,栈道修成之后,必将吸引更多的人前来与古人对话,领略首阳洞的瑰丽奇景,传承中华优秀传统文化。

(作者/刘进海)