走进名家马治富艺术世界“绿水青山筑盛世·彩墨清香绘丹心”

马治富,斋号聽泉,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,中国楹联学会会员,中国民建会员,政协委员,一级美术师,北京燕山国画院副院长,北京三希堂艺术院副院长、中艺清风书画院院长,中国人民大学艺术学院修研班工作室导师,北京启辰文化中国画高研班导师,中国少数民族对外交流协会专业画家,作品多次参加中国美协全国大型美展并获奖。

观马治富的青绿山水之随笔

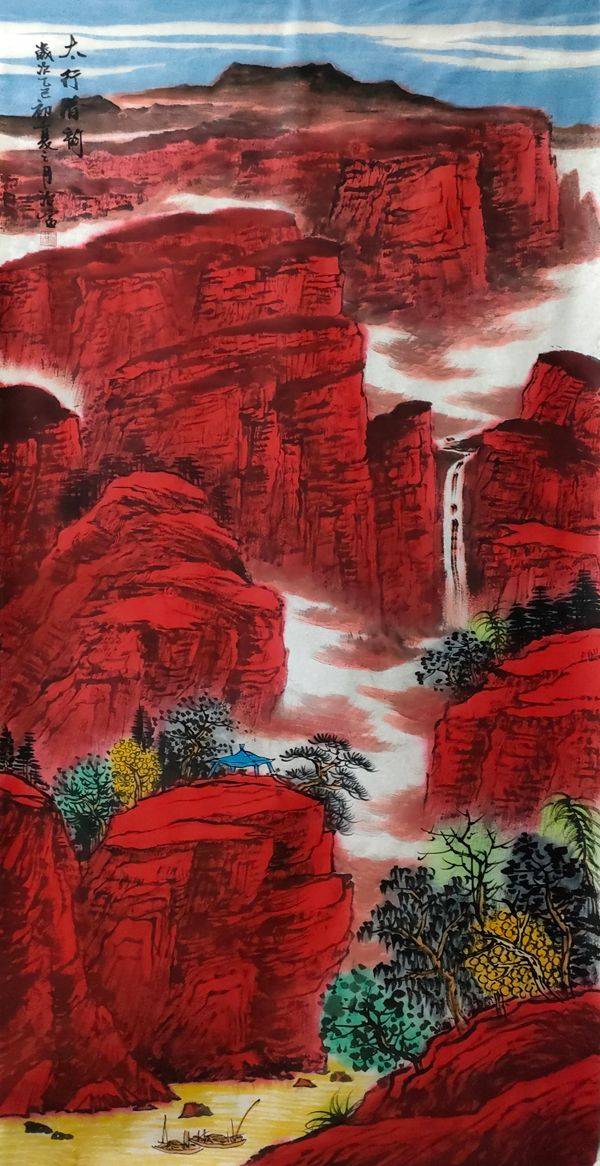

我和马治富也算是相认多年的老朋友了,马治富主要以青绿山水为主,这次太行山一起写生相聚,也算是三年疫情分别后的重逢吧!写生之余,再次看见马治富在创作青绿山水。

青绿山水始创于唐代,经几代画家发展传承,形成一种程式化的表现方法,但要画好难度很大,清“四王”之一王石谷说:“凡设青绿,体要严重,气要轻清,得力全在渲晕,余于青绿法静悟三十年始尽其妙。”换言之,画青绿没有水墨画功底是不行的。

李思训设色山水,用金碧辉映,自为一家法。南宋有二赵(伯驹、伯骕),以擅作青绿山水著称。明代有仇英、张宏以实景青绿山水闻名画坛,开创了青绿山水画的新格局。青绿山水至明代形成了一个发展高峰,涌现出了很多优秀的山水画家,画法不断推陈出新,使青绿山水这一传统题材得到长足发展。中国的山水画,先有设色,后有水墨。设色画中先有重色,后来才有淡彩。清代张庚说:“画,绘事也,古来无不设色,且多青绿。”

一般来说,青绿山水有式笔青绿和意笔青绿之分。前者以工致的笔法为特征。从六朝开始,逐步发展至唐代二李才确立了青绿山水的基本创作特色,两宋之交前后形成金碧山水、大青绿山水、小青绿山水三个门类,在元、明、清三朝各自发展并相互影响,而以小青绿山水为盛。金碧山水重在金碧辉煌,大青绿山水长于灿烂明艳,小青绿山水妙在温蕴俊秀。后者在明末出现,以蓝瑛的没骨重彩山水为代表。后来在此基础上发展成为近现代张大千、刘海粟等创立的青绿泼彩山水。没骨重彩长于艳丽缤纷,青绿泼彩长于热烈酣畅。

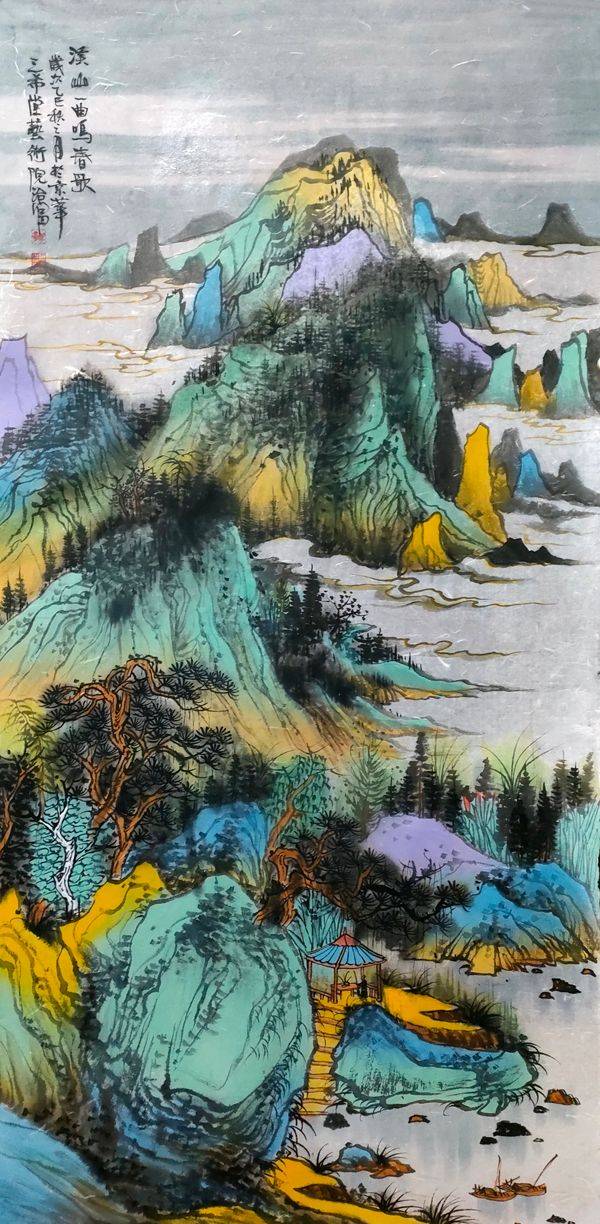

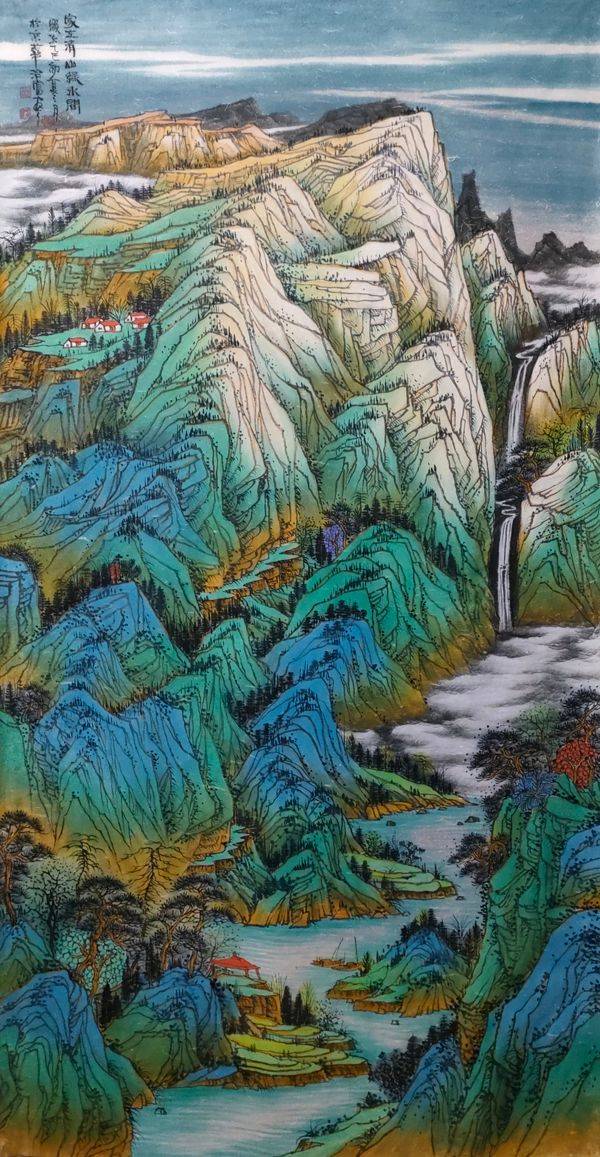

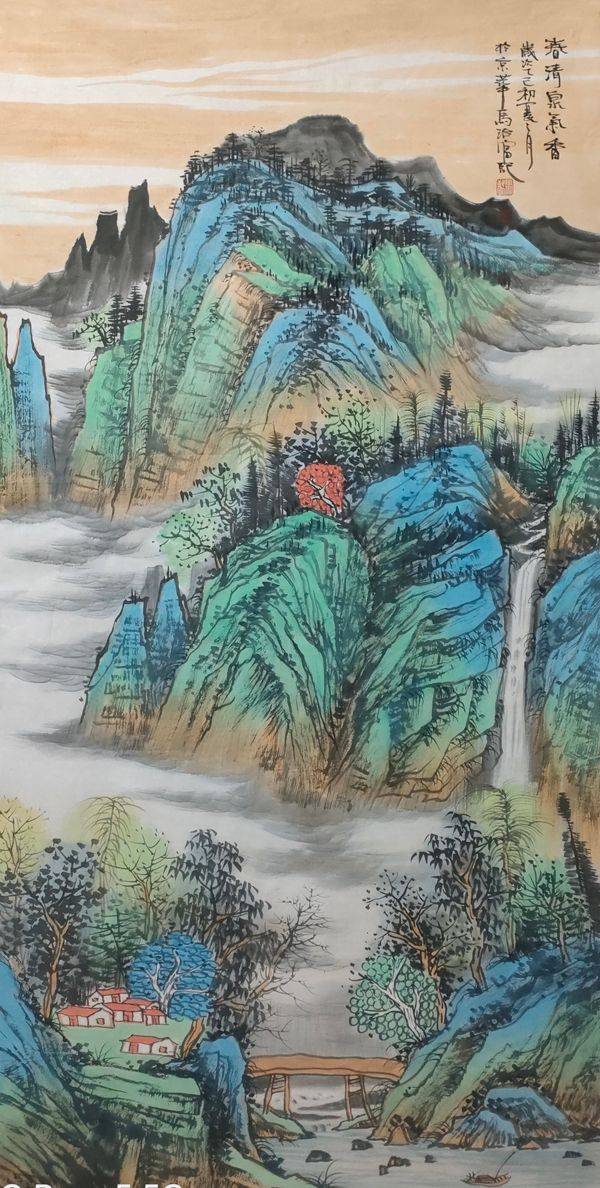

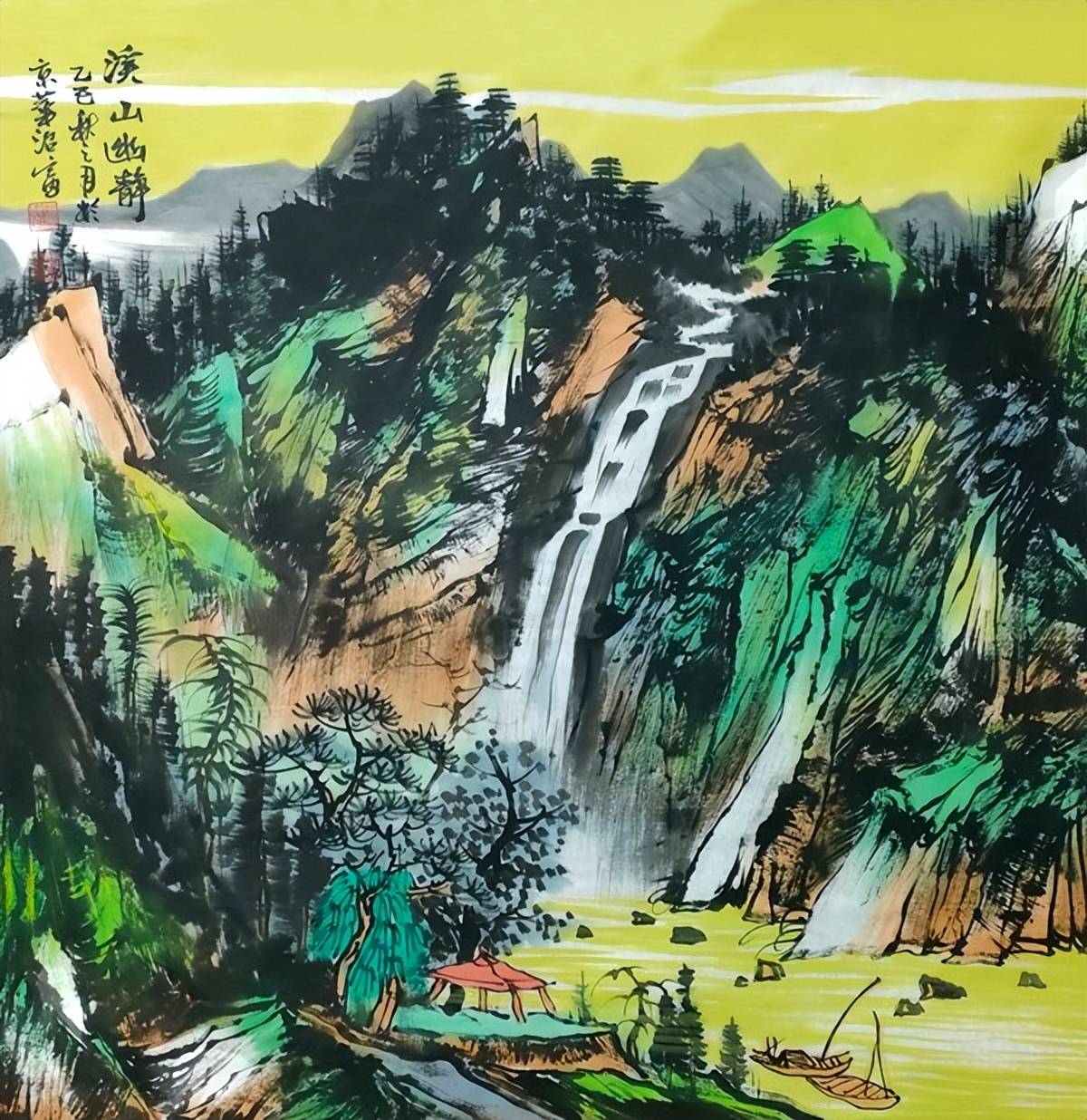

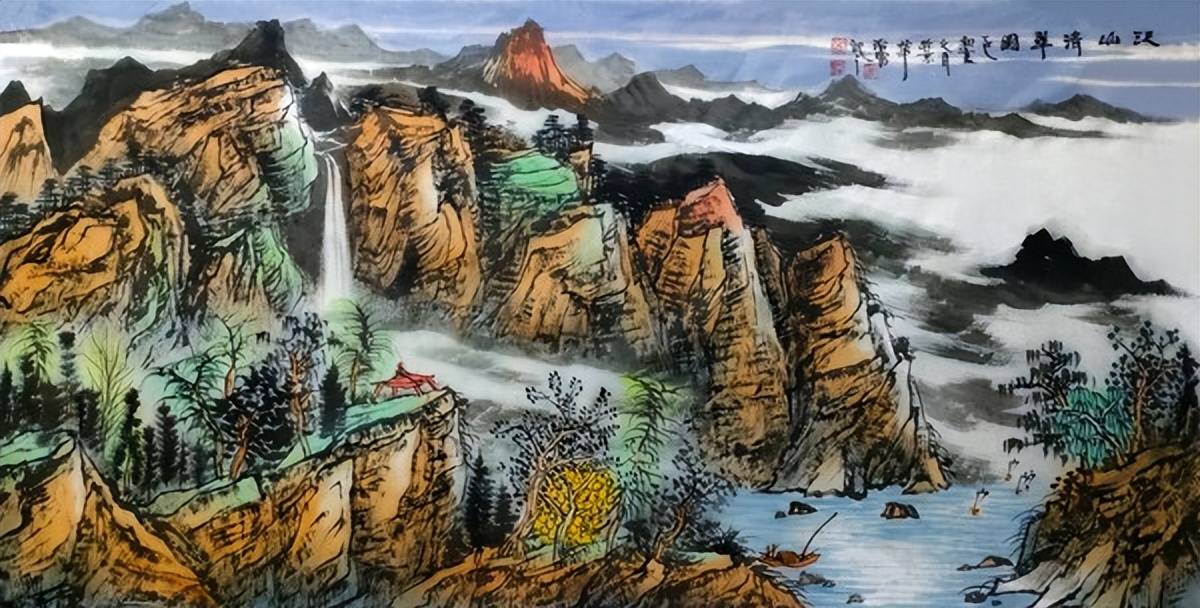

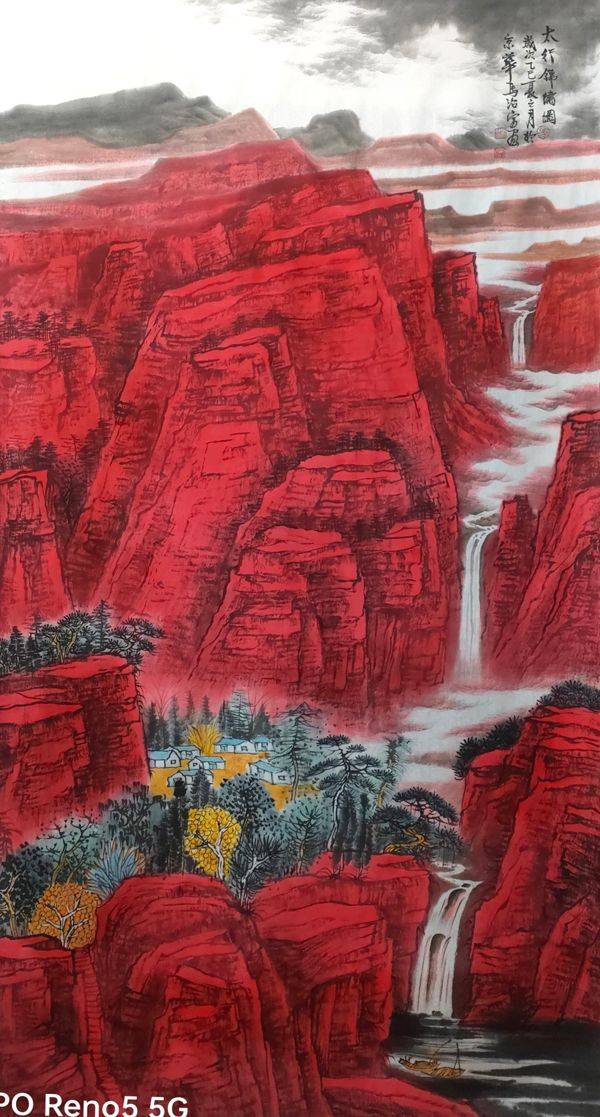

经过对以上青绿山水的介绍,就知道想画好青绿山水并不是件容易的事情。而观马治富的青绿山水。我们能感受到那份即情会心、因景达意、随物婉转的优游自信和生机。各种青山绿水,相互呼应,博有生机,在这里,画家把雄浑之气暗含在苍茫而朦胧的气氛中,采用大块面青色和绿色,浑然的墨色荤染一体,首先创造出一片整体的青墨韵味,去强化表现春山之趣,从而创造出一个寻常景的浑然意境;又用象征云雾的繁密的白点,去打散那种青墨调,画面平添了诸多情趣,点与面、黑与白,形成节奏的强烈变化,画面生动活泼,富于情调。

从技法上看,马治富的青绿山水,用笔精细而不琐碎。用色瑰丽而不火燥,画中渗以水墨皴法,既有青绿山水的明丽,也有文人画的“气韵”。画面上山峰、雾霭、瀑布、江水,草木、古建筑交相辉映。画家在色彩的使用上十分巧妙,渲染点缀恰到好处,使画面呈现出深邃莫测的艺术气息。

不难看到,马治富的青绿山水画以“写”为主,他作品中的用笔用墨,富有书法用笔的转折变化、即兴随意,其山水画因而层峦迭嶂、浑密苍茫。且在“高远、深远、平远”中做空间秩序的演绎,因此,作品虽表现山势的局部,却“以因小见大”,而能感受和想像到独立的整体的多层次、多角度的宏大自然景观。这是一个多维、多意的空间,它呈示了“阔远”、“幽远”“迷远”的意境。

笔与墨都蕴涵着“以书入画”、“书画同源”的书写性和文化意蕴,在努力于身心与自然的俱化中,感悟并理解中国画的艺术精神,在纯任性情直觉的驱使中,使笔下意象、符号、笔墨、点线在不期然中合于自然。画家遵循“人取法道、道取法自然”的法则,并力求在自我选择与删繁就简中,表现出“高挥大抹意寒烟,果熟香飘道自然”的理想境界。

马治富对山川意趣的表达,和他作为老家安阳段太行山,那种家乡的山水情节。体现了他对家乡自然山水的一种人文关怀,一种情念。一处乡山、一片花叶,无不蕴含着其浓浓的情结。他将自己的人生信念和审美追求一并融入他的传统水墨青绿世界,于静谧山川中令观者感受到那份久违的清新和远离尘嚣的宁静。

马治富的山水画似乎仍是“再现”型的写实绘画,但实则在“再现”之中浓缩着强烈的个性表现力,他把自然山水的感性形态和“道”完全作为一个交融一体的存在,使客观物质对象的“形”在画幅之中充满了生机、饱蕴着“趣灵”感。对笔墨的特殊运用,对画面形象的夸张、变形,通过对构图的分割、解构、反常规的处理等,求得表象上的情趣。但马治富则是张扬自然物象的天然情趣,他不囿成法,能巧妙地将自然物象与生活感悟结合起来进行解构,在传统与现代之间找到了一个涵咏自如的契合点。

卢云标、当代著名:诗人、书画家、美术评论家。现为中国文艺评论家协会会员(美术评论)、中国美术家协会会员(美术创作)、中国书法家协会会员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国象棋协会会员、雁荡山书画院院长。