李明元(日月)——当代人民艺术名家

李明元

Li Mingyuan

李明元,笔名日月,1950 年 12 月生于四川成都,汉族,中共党员,是多才多艺的文艺工作者。早年高中毕业后,他参与富顺四清工作,并有六年知青岁月。1983 年从西师中文系毕业,后任重庆铁中高中教员;1989 年毕业于中国新闻学院新闻系,2009 年完成省委党校法律系学习。

作为中国首届策划师,他曾就职宜宾日报社,任记者、编辑等职,退休后仍活跃于文化艺术领域,是中山诗书画院宜宾市二胡协会、成都徐悲鸿张大千研究会等机构会员。任宜宾摄影家协会秘书长时,他主编《风情宜宾》;发表文章上千篇,广告作品获全国奖。个人著作《我的人生轨迹》获准印证(宜文广新出〔2012〕082 号),从主编到插图均亲力亲为。

此外,他还出版《翰墨峥嵘,丹青报师思毕业联谊会隆重召开》等四本书。文脉新时代评选中,其诗与散文古风获诗歌银奖,受邀参加西安广播台活动;作品《盼望》在台湾大学与成都展出,2020 年获全国书画比赛卓越奖。

白塔山的诗意漫游(日月)

李明元(日月)

阳光如金纱轻披在白塔山的白色古塔之上,仿佛一颗明珠镶嵌于春日湛蓝的天幕。塔影巍然,辉光流转,映照出一派祥和静谧的意境。国庆晨曦中,白塔山幻化为虹彩织就的梦境,观景台在斑斓光影里焕然新生,宛如城市欢庆的瞳孔,闪烁着喜悦的光芒。夜幕低垂时,灯火缀满山峦,红绸轻舞,茶香自幽径深处袅袅飘来,氤氲出一方悠然自得的人间烟火。

登临绝顶,宜宾城廓尽收眼底:长街纵横,人流如织,南岸新城拔地而起,生机勃发;长江公园碧波潋滟,健身步道蜿蜒其间,电影放映区笑语盈盈,飞瀑如练垂落绿荫。楼宇错落有致,生态与人文交融共生,宛若一幅徐徐展开的现代山水画卷。远处七星塔刺破云霄,如守夜之明灯,静默矗立于天际,令人仰望而心生敬畏。

江流如练,一艘豪华客轮悠然划破碧波,汽笛清越,似应和着三江的节拍,载着四海游子驶入这诗意的腹地。我们沿东山寺古道缓步而下,青石阶上回响着岁月的跫音。庙宇深藏林壑,檐角飞挑,廊影斑驳,仿佛时光的守望者,在静谧中低语千年往事。

寺中一池澄澈,群龟悠然其间。数十只乌龟或踞假山之巅,或浮清波之上,姿态安详,宛如入定罗汉。有俯首缓行者,有仰首探望者,引得游人驻足含笑,心生怜爱。生命在此以最朴素的方式绽放温情,古寺的幽静与生灵的可爱,交织成一幅动人心弦的画卷。

白塔山,是我心中永不褪色的诗篇。它的美,不止于晨光中的璀璨、夜色里的绚烂,更在于那份喧嚣中不失宁静、繁华里藏着温情的独特气质。每一次攀登,都是一场与自我对话的仪式,在城市变迁的洪流中,它始终如一地守护着我内心的澄明与热爱。白塔山,是我灵魂深处的归处,是日月轮转间,那一抹恒久不灭的乡愁。

午后阳光斜照,池边岩石上挤满了晒太阳的乌龟,壳背泛着温润的光,像是被岁月打磨过的老物件。它们慢悠悠地挪动,偶尔伸长脖子张望,仿佛也在看这山间人来人往。有人轻声笑,有人蹲下拍照,而它们只是安静地待着,像一群不问世事的老僧。这一刻,时间也放慢了脚步,山风拂过,树叶沙沙,整座山都沉浸在这份慵懒的宁静里。

水边的石头被晒得微暖,乌龟们三三两两趴着,有的半浸在水里,有的干脆叠在一起,像是搭了个小小的龟塔。孩子们围在一旁,指着最上面那只说它“登顶了”。笑声清脆,惊起几片落叶飘入池中。水波轻漾,映着树影和塔影,也映着这一幕人间小景——原来最动人的风景,不在高处,而在低处,在这些被阳光晒透的石头上,在生命彼此靠近的瞬间。

池水不算清澈,浮着几片落叶,却更显真实。乌龟在水中缓缓游动,划出细长的涟漪,像在写一首无人读懂的诗。岸边青苔厚实,石缝里钻出嫩绿的小草,整座池子像是从山体里自然生长出来的。我蹲下身,看一只小龟攀上石头,四只脚扒拉得认真,像在完成某种庄严的仪式。忽然觉得,这山中的静,并非无声,而是万物各安其位,各自低语,各自生长。

古树盘根错节,树皮皲裂如老人手掌,却依然撑起一片浓荫。它站在山腰,看尽了塔影移转,也看过无数游人来去。树下石雕半掩在藤蔓中,像是被时间藏起的秘密。我靠在树干上歇脚,风吹过耳畔,树叶簌簌作响,仿佛在讲一段没人记得的往事。这一刻,我忽然明白,有些地方之所以动人,不是因为它多美,而是它让你愿意停下来,听风,看云,发呆。

石阶蜿蜒向上,阳光透过树叶洒下斑驳光影,像碎金铺了一地。我拾级而行,脚步不自觉放轻,仿佛怕惊扰了这份宁静。右侧的黄瓦红柱在绿荫中若隐若现,像是从画里走出来的楼阁。一位老人拄着拐杖慢慢走在我前面,背影佝偻却坚定。我们谁也没说话,只是顺着这条老路,一步一步,走向山的深处,也走向内心的安宁。

屋内静得能听见香火燃烧的轻响。观音像前烛光摇曳,长桌上的牌匾写着“观音殿”,字迹沉稳。墙上三幅书法,墨色浓淡相宜,一幅黑白老照片静静悬挂,像是某个被遗忘的瞬间。我站在门口,没敢进去,只远远望着那尊雕像——低眉垂目,仿佛看尽人间悲喜。这不单是供奉神明的地方,更像是一个让人喘息的角落,在喧嚣城市里,悄悄藏起一片慈悲的阴影。

山腰处一座红亭,挂满祈福牌,随风轻晃,发出细微的金属声。有人踮脚挂上新的红牌,写上“平安”二字。石板地面被踩得发亮,映着蓝天白云。亭子对面是高楼林立的城市,而这里,时间仿佛慢了一拍。我摸了摸口袋里的小纸条,终究没拿出来——有些愿望,说出口就轻了,不如留在心里,随风飘向塔尖。

长椅藏在树影深处,我坐下时,一片叶子正好落在肩头。四下无人,只有风穿过树叶的声音,像一首无词的歌。远处传来隐约的钟声,一下,又一下,敲得人心也跟着静了。这一刻,我不属于城市,也不属于行程,只是白塔山里一个偶然停驻的过客,在绿荫与光影之间,找回了久违的自己。

白塔前的石阶肃穆庄严,红箱摆在门侧,上面写着“福如东海”。雕像静立一旁,目光温和。我站在台阶下仰头望去,塔身洁白,檐角挑向天空,像要触到云朵。它不说话,却让人忍不住想走近,想靠着它站一会儿,仿佛那样就能接住一点千年的沉静。

石碑立在墙边,刻着“东山白塔”四个字,落款是“四川省文物保护单位”。旁边小石人风化得只剩轮廓,却仍站得笔直。我伸手轻抚石面,指尖传来粗粝的凉意。这山、这塔、这碑,都比人活得久。我们来了又走,而它们只是静静立着,把故事刻进石头,等有心人来读。

介绍牌上说,白塔始建于宋代,如今所见是明代重建。它曾见证战火,也看过太平,几度修缮,始终未改其形。我读着那些字,忽然觉得,它不只是地标,更像一位老者,默默守着这片山水,守着一代代人的记忆与乡愁。风吹过牌面,纸页轻响,仿佛它在低语:我还在,你回来了吗?

“东山寺”三个金字在黑匾上熠熠生辉,门边对联写着“塔映东山寺了情”,另一侧字迹模糊,像是被风雨洗去了答案。有人提着香烛走进去,背影消失在门洞深处。我站在门外,没进去,只望着那扇半开的门——里面是信仰,是仪式,也是无数人寻找安宁的入口。而我,已在这山中,找到了属于自己的片刻澄明。

国庆中秋寄情书画展

一一场心意的盛宴(日月)

李明元(日月)

金秋十月,宜宾碧空如洗,湛蓝高远,仿佛被时光之手轻轻拭净。在这丰收与团圆交织的佳节里,国庆的豪情与中秋的柔情悄然相拥,恰似日月同辉,辉映出家国同庆的温暖光芒。宜宾市中山书画院的艺术家们以笔为媒、以墨传情,在点画之间倾注对祖国的赤诚热爱,在丹青之中寄托对万家灯火的深情祝福。他们让艺术成为连接日月、贯通心绪的桥梁,将朝阳的蓬勃与明月的皎洁,融于一笔一画之间,绘就一场心意的盛宴。

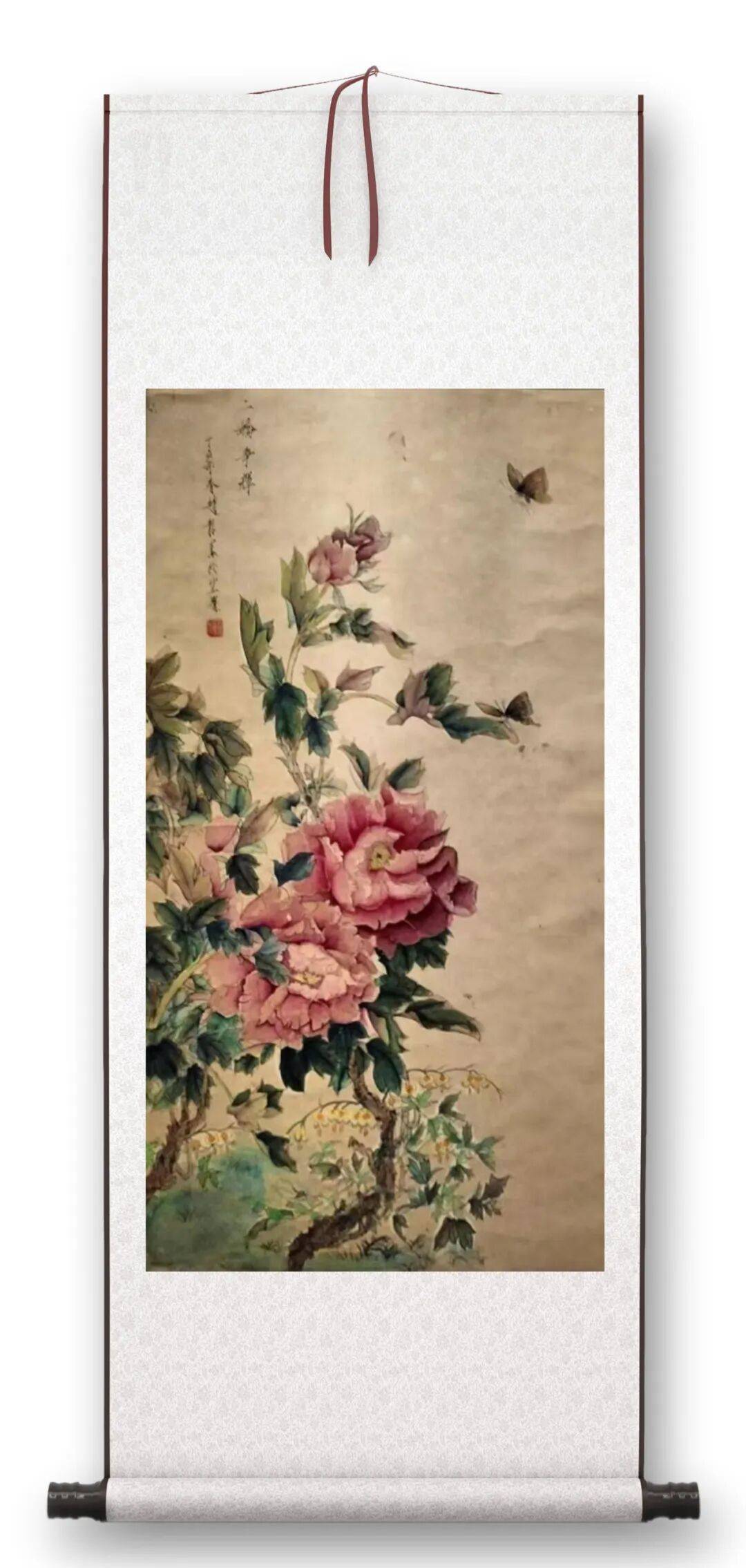

十月一日,冠英古街七号张灯结彩,喜气盈巷,一场名为“国庆中秋寄情书画展”的艺术盛会于此华彩启幕。古琴悠悠,如清泉流淌于青石小径,涤荡尘心,也为这场笔墨之约平添几分典雅与庄重。书画名家齐聚一堂,或执笔如剑,挥洒间气势如虹,绘就山河壮丽,似旭日初升,光耀九州;或运笔如丝,勾描中情意绵长,描摹月圆人圆,如清辉洒落,温情满庭。他们以笔尖书写家国大爱,用色彩描绘团圆愿景,让日之刚健与月之柔润,在丹青中交相辉映,共谱一曲心灵的交响。

步入展厅,佳作琳琅,墨香氤氲。有的笔力雄浑,泼墨挥毫间绘就万里河山的壮丽图景,似朝阳喷薄,气象万千,燃起心中澎湃的家国豪情;有的意境婉约,轻描淡染中定格亲人团聚的温情瞬间,如明月入户,清辉满堂,唤醒心底最柔软的思念。每一笔皆含深情,每一色都跃动着祝福的旋律。这些作品不仅是艺术的呈现,更是心灵的告白——它们诉说着对山河的眷恋,对文化的敬仰,对中秋月明、家国同庆这一永恒主题的深情礼赞,在日月同辉的意境中,升华为一场心意的盛宴。

在这个意义非凡的日子里,书画成为连接历史与未来、个体与国家的情感纽带。它们如一封封无声的家书,承载着艺术家们的赤子之心,穿越时空的长廊,在观者心中激起层层涟漪。现场人流如织,人们驻足凝望,目光在笔墨间流连,心灵在艺术中共鸣。那一刻,家国情怀不再抽象,而化作眼前一笔一画的温度,悄然融入血脉——如日之刚健,照亮前行之路;如月之柔润,抚慰游子之心。日月同辉,情意交融,共谱一曲心灵的交响,让每一幅作品都成为情感的归途。

当夕阳缓缓西沉,古街次第亮起灯火,书画作品在光影交错中焕发出别样神采,仿佛被注入了生命的呼吸。这场展览,不仅是视觉的盛宴,更是一场心灵的朝圣。它让我们懂得,文化的力量,恰如一根细密而坚韧的丝线,温柔地串联起记忆与梦想。在这特殊的节日里,以书画寄情,便是将思念升华为永恒的艺术,让情感如明月般皎洁,如朝阳般蓬勃,代代相传,辉映不息。日月轮转,心意不灭,笔墨所至,皆是归途,皆是心之所向。

愿这份由笔墨凝聚的情谊历久弥新,愿祖国山河锦绣、国运昌隆;愿每一颗热爱这片土地的心,都能在文化的滋养下,绽放出如明月般皎洁、如朝阳般蓬勃的光芒。在这日月同辉的时节,艺术为媒,情意为桥,我们共赴一场心意的盛宴,共守一份文化的初心,让笔墨丹青化作不灭的星光,照亮前行的长路,也照亮每一个团圆的梦。