伦杰贤:帖学传统的当代坚守与书法生态的体系化建构

伦杰贤 又名近贤,贤者,了翁,号祉兰轩主。大连画院院委,国家一级美术师。曾历任四届中国书法家协会理事及中国书法家协会行书专业委员会副主任;评审委员;广东书法院艺术指导委员;辽宁省书法家协会顾问;大连市书法家协会名誉主席;鲁迅美术学院特聘教授。1985年荣获全国兰亭书法大赛一等奖;1986年荣获首届全国电视书法比赛一等奖;1989年荣获第四届全国书法篆刻作品展览一等奖;1986年荣获第二届全国中青年书法作品展览优秀奖;书法作品入展全国第三、四、五、六、七、八、九届展览;书法作品入展全国第一,二、三、四、五、六,七、八届中青展;书法作品入展中国美术馆首届当代名家书法提名展并收藏;书法作品入展中国美术馆2012《翰墨传承》当代书法邀请展并收藏;书法作品入展中国美术馆《翰墨颂歌》迎奥运书法邀请展;书法作品入展中国美术馆《情境书法》大展;书法作品入展纪念中国书法协会成立25周年书法展;书法作品入展第十四、十六、十八届中日自作诗书法展;书法作品入展《世纪风骨》中国当代艺术名家双年展;书法作品入展首届中国书法"兰亭奖"展;书法作品入展第二届中国书坛兰亭书法双年展;书法作品入展第九回国际书法交流奈良大展;书法作品入展《我与经典》当代行书艺术展;篆刻作品入展首届全国篆刻展;篆刻作品入展当代篆刻艺术大展;篆刻作品邀请入展全国第六届篆刻艺术展。荣获中国书协“德艺双馨” 艺术家称号;辽宁省“优秀中青年书法家”称号等。人编《当代书家五十人五体创作实录》,《当代著名书法家演示解析草书创作》教学光碟拍摄已在全国发行和《中国书法》当代名家专题介绍;北京荣宝斋出版社《大家临》系列书法专辑及国内外大型展项并多有专业刊物发表,现已出有个人书画作品二辑。90年代以后,为书法家代表出席全国第三届,第四届,第五届,第六届书代会并连任理事;为评委参加全国第五届第八届第九届书法展及全国第六、七 、 八届中青展,全国第二届扇面展作品展评审工作。部分作品均被中南海, 中国美术馆及各地诸大博物馆收藏,传略被收入《中国美术年鉴》及诸专业辞书等。任评委参加第五、八、九届全国书法展,第六、七、八届全国中青展, 第二届全国扇面书法展评审工作。

伦杰贤 帖学传统的当代坚守与书法生态的体系化建构

在当代中国书法艺术的演进历程中,伦杰贤以“近贤”“贤者”为字、“了翁”为别号,自号“祉兰轩主”,其名号所蕴含的文化自觉,恰是他数十年艺术实践的精神写照。作为从大连画院走出的国家一级美术师,他不仅以精湛的笔墨技艺在创作领域树立标杆,更以中国书法家协会四届理事、行书专业委员会副主任、评审委员等多重身份,深度参与当代书法生态的建构,其艺术轨迹从技法突破到理论思考,从个人创作到行业引领,完整呈现了一位成熟艺术家对传统的敬畏与对时代的回应,堪称当代书法“守正创新”的典型样本。

伦杰贤的艺术根基深植于帖学传统的系统性研习。早年他遵循“取法乎上”的学理路径,从唐楷入手筑基,临习颜真卿《勤礼碑》的雄浑、欧阳询《九成宫》的严谨、褚遂良《雁塔圣教序》的灵动,在反复临摹中掌握“中锋用笔”的核心要诀,练就线条的骨力与弹性。进入20世纪70年代,他将研究重心转向魏晋风度,对“二王”体系展开沉浸式钻研:精研二王的中和之美,对孙过庭《书谱》的研习更是持续深耕,从草法的规范性到“执、使、转、用”的笔法逻辑,从“一点成一字之规,一字乃终篇之准”的章法原则到“情动形言,取会风骚之意”的创作理念,他将文本解读与技法实践相结合,逐渐打通“技”与“道”的壁垒。这种对经典的深度解码,使他在20世纪80年代迎来创作爆发期,1985年全国兰亭书法大赛一等奖、1986年首届全国电视书法比赛一等奖、1989年第四届全国书法篆刻作品展览一等奖等荣誉的获得,正是其帖学功底的集中展现——彼时他的小行草已形成鲜明个人风格:用笔以中锋为主,兼施侧锋以增变化,线条如“锥画沙”般兼具刚劲与柔韧;结体上紧下松,左收右放,既保留“二王”的典雅,又融入李北海的恣肆如象,兼修苏东坡汲古出新的书卷之气,力求率真,自然跌宕,字群组合疏密有致,留白处似有气韵流动,评委评其“于帖学传统中见锋芒,在规矩之内显性情”,这种风格在当时辽宁书坛掀起效仿热潮,曾有一时的“杰贤现象”影响了一批青年书法学习者。

除行草书外,伦杰贤的艺术视野涵盖篆、隶、楷及篆刻,呈现“五体兼修、诸艺贯通”的学术格局。他临习《张迁碑》《石门颂》等汉隶时,注重碑刻与简牍的对比研究,将碑体的古朴厚重与简牍的灵动洒脱相融合,提炼出“以隶养草”的训练方法,使行草书笔墨多了几分金石气;钻研北魏《张猛龙碑》《郑文公碑》,取其方劲结构与雄健气象,为楷书注入碑学的骨力,其楷书作品《桃花源记》既有唐楷的法度,又具魏碑的锋芒,被评价为“融帖学之韵与碑学之骨”;篆刻则师法秦汉玺印,兼学吴昌硕的“以书入印”与黄牧甫的“工稳秀雅”,刀法冲切并用,印文结体疏密有致,边款以行草刻就,与印文形成“书刻互证”的艺术效果,其篆刻作品入展首届全国篆刻展、当代篆刻艺术大展等重要展览,与书法创作形成互哺。这种全面修养使其作品避免了单一书体的局限:大幅作品如《赤壁赋》以行草书写,笔势奔放而不失法度,墨色变化丰富,展现“重气势而不废细节”的驾驭能力;尺牍小品如《自作诗卷》则以小行楷为之,字字精到,行行呼应,尽显“小中见大”的文人意趣;扇面作品《心经》则根据形制调整章法,字随扇面弧度排布,留白与笔墨相映成趣,体现“因物赋形”的创作智慧。

作为中国书法家协会核心成员,伦杰贤的学术影响延伸至书法生态的体系化建构。在四届理事任期内,他参与了《中国书法发展纲要》的修订工作,提出“传统笔墨的现代性转化”命题,强调“创新不是对传统的背离,而是对传统深层规律的再发现”;作为行书专业委员会副主任,他牵头组织“当代行书创作研讨会”,系统梳理从魏晋到明清的行书脉络,分析米芾、董其昌、王铎等大家的风格成因,为当代行书创作提供历史参照;在担任全国第五、八、九届书法展及第六、七、八届中青展评审委员期间,他确立“传统根基、时代精神、个人风格”的三维评审标准,既反对脱离经典的“狂怪”,也警惕墨守成规的“僵化”,推动展览回归“以学术引领创作”的轨道。这种行业担当在其教育实践中同样鲜明:作为鲁迅美术学院特聘教授,他构建“临摹-写生-创作”三位一体的教学体系,主张“临摹要像古人,创作要像自己”,在课堂上以“解剖式临摹”示范,逐字分析《兰亭序》的笔法细节与《祭侄文稿》的情感表达;其拍摄的《当代著名书法家演示解析草书创作》教学光碟,以高清镜头记录草书“使转”“提按”的腕部动作,配合对《书谱》草法的解读,成为书法教育的经典教材;荣宝斋出版社《大家临》系列收录的他的临帖作品,附以详细批注,揭示“临帖不是复制,而是与古人对话”的学理内涵,为后学者提供可操作的研习路径。

数十年来,伦杰贤的作品始终是重要展览的核心展品,从全国第三至第九届书法展到中国美术馆首届当代名家书法提名展、2012年《翰墨传承》邀请展,再到中日自作诗书法展、国际书法交流奈良大展,其作品以“兼具传统深度与时代活力”的特质,成为中外文化交流的重要载体。中国美术馆、中南海及各地博物馆的收藏,《中国美术年鉴》《当代中国书法史》等权威辞书的收录,“德艺双馨”艺术家、辽宁省“优秀中青年书法家”等荣誉的授予,皆是对其艺术成就的学术肯定。更具价值的是,他在90年代后连续出席第三至第六届全国书代会,见证并参与了当代书法从“复苏”到“繁荣”的关键转型,其提出的“书法教育应纳入国民美育体系”“建立书法学科评价标准”等建议,推动书法从“技艺”向“学科”的跨越。

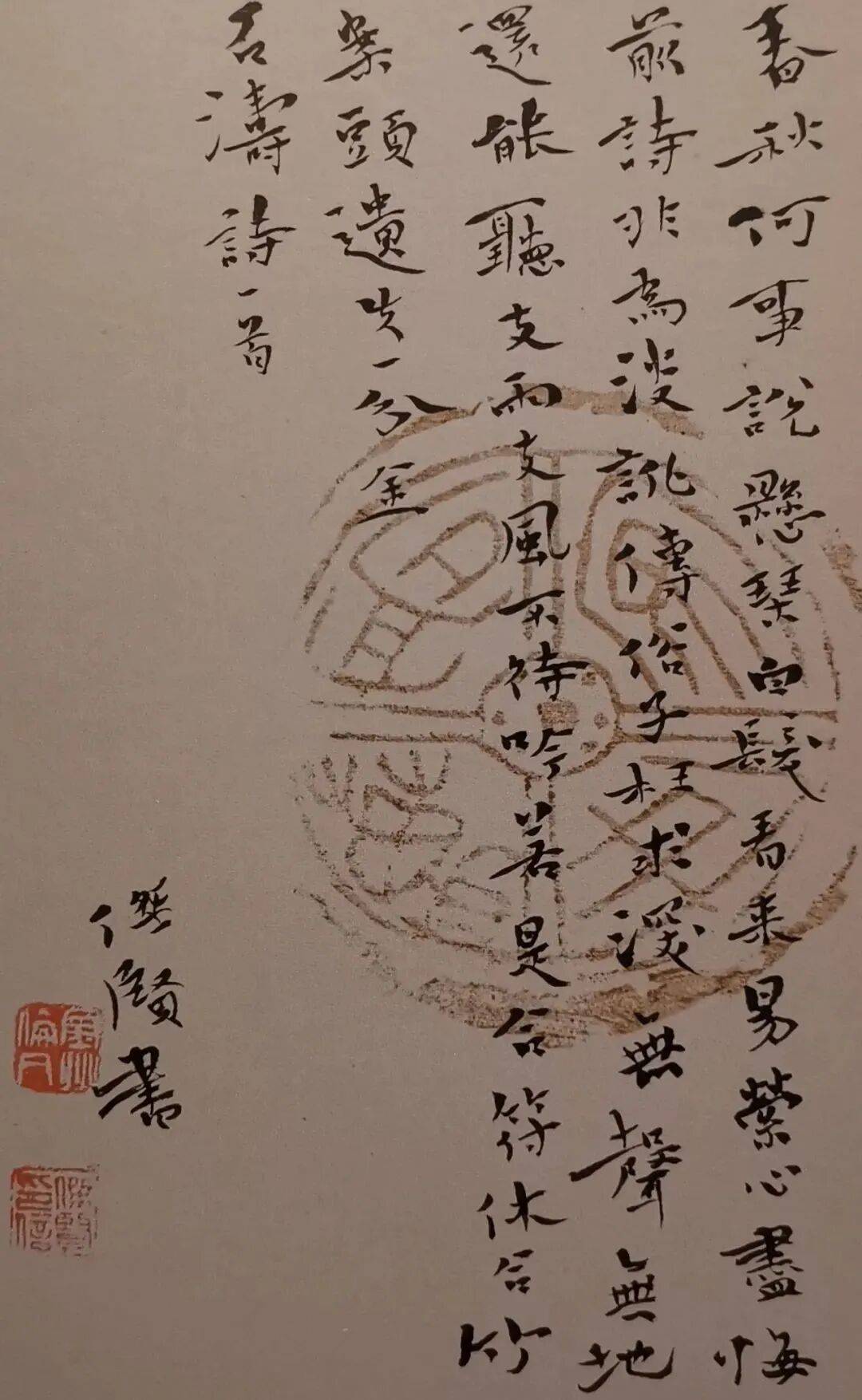

如今,步入古稀之年的伦杰贤仍保持着对书法的敬畏之心,其近年作品在保持笔法精到的同时,更添苍劲浑朴之气,如《自作诗草书卷》,笔势虽不如早年迅疾,却多了“返璞归真”的从容,墨色沉郁中见通透,线条迟涩中藏力量,被评价为“达到‘人书俱老’的艺术境界”。从技法突破到体系建构,从个人创作到行业引领,伦杰贤的翰墨生涯恰是当代书法“传统与现代”辩证关系的生动诠释——他以对帖学经典的深度解码守住艺术之根,以五体兼修的全面修养拓宽创作边界,更以评审、教育等实践推动书法生态的健康发展。正如他在《祉兰轩论书》中所言:“书法的生命力,在于每一笔都连着千年文脉,每一字都映着当下人心。”这既是他的艺术信条,也是其留给当代书法界的宝贵启示。

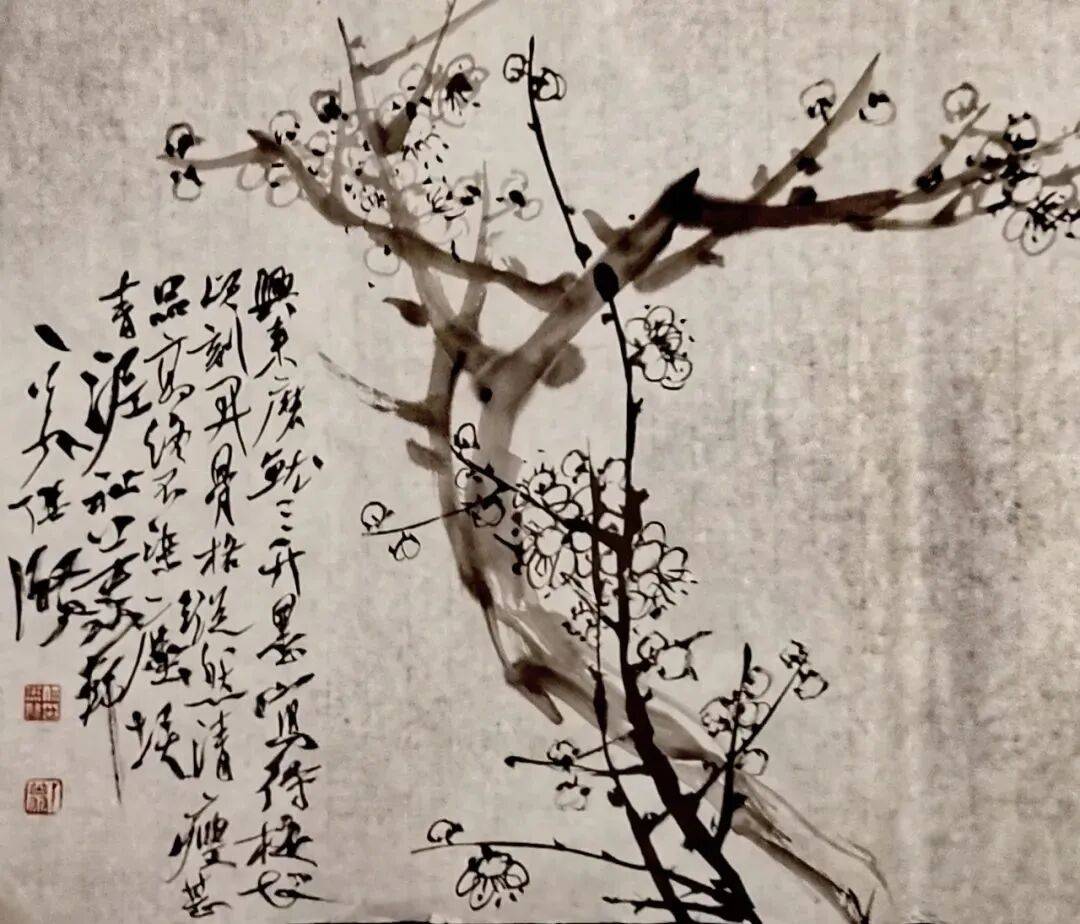

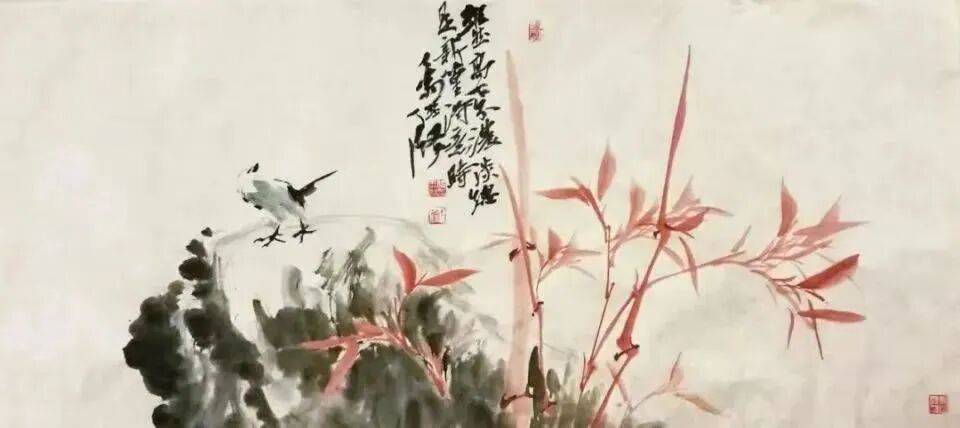

作品欣赏