观察|从盛宴到生态,第五届大湾区艺术节带来哪些启示?

即将结束的这个九月,粤港澳大湾区11座城市因艺术的联结而焕发别样生机。第五届粤港澳大湾区文化艺术节吸引了来自俄罗斯、英国、法国、希腊等国际顶尖艺术团队造访,国内知名剧团、大湾区优秀艺术工作者集聚,推出超100场精品演出、19场艺术展览、150余场公益演出及系列艺术讲堂。这些高品质、高流量、高能级的艺术活动,将优秀的演艺资源汇聚湾区,为湾区民众献上一场兼具国际视野与本土温度的文化盛宴。

大湾区艺术节期间,湾区地标广州塔、猎德大桥亮灯call(南都N视频记者 徐杰 摄)。

从单个剧目呈现,到整体生态构建,本届大湾区艺术节的创新实践,展现了湾区文化发展的蓬勃活力,更折射出文化赋能区域高质量发展的深层逻辑——这场盛会为湾区带来了哪些启示?

激活市场活力

抓牢精品剧目核心

点燃文艺消费热情

本届大湾区艺术节以其宏大的剧目体量、精湛的艺术品质与前瞻的策展理念,成功打造了一场跨越地理与文化边界的艺术盛宴。舞台之上,不仅有名家经典的永恒魅力,更有新生力量的蓬勃生机,清晰勾勒出湾区艺术创作在“守正创新”中迈向“多元融合”的崭新图景。舞台之下,观众跨城追剧、“一剧多刷”热情高涨。从供给端到需求端,湾区文艺市场活力涌动。

马修·伯恩舞剧《天鹅湖》剧照。

本届大湾区艺术节的格局之大,在于其同时奏响了“国际歌”与“湾区情”。一方面,它广纳全球顶级艺术瑰宝,俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的《叶甫盖尼·奥涅金》、希腊国家歌剧院的《茶花女》、法国原版音乐剧《莫里哀》、马修·伯恩舞剧《天鹅湖》等接连上演,让湾区观众在家门口即可领略世界艺术的巅峰水准,极大地提升了艺术节的国际视野与品位。

另一方面,港澳剧目的深度参与,充分彰显了大湾区合作的题中之义。香港导演司徒慧焯执导的粤语话剧《Skylight 天色》、澳门晓角话剧研进社的《二月廿九》等,带来了迥异于内地的戏剧美学,丰富了艺术节的维度。

本次艺术节还有两部深受年轻群体关注的音乐剧在湾区首演,国内首部以抗美援朝战争为题材的原创音乐剧《寻找李二狗》,主旋律题材以创新表达击中年轻观众,首演两场爆场,观众现场求加场;沪粤港三地合作的推理音乐剧《小说》粤语版,首演开票即售罄,吸引上海观众“打飞的”来观演。

《湾区华章》主题交响音乐会(南都N视频记者 钟锐钧 摄)。

尤为亮眼的是作为艺术节开幕演出的《湾区华章》主题交响音乐会。由广州交响乐团演绎的这套曲目,汇集了《湾区畅想》《珠江惊雷》《赛龙夺锦》等七首原创作品。它不仅是老中青三代作曲家的风格交汇,更是一次用世界性音乐语言讲述湾区故事、镌刻岭南文化印记的成功实践。

艺术节如同一面镜子,映照出大湾区蓬勃生长的本土创作力量。舞剧《咏春》将中国传统武术与现代舞蹈精妙融合,以舞释武,气场全开。南方歌舞团《喜欢你》将国家级非遗英歌舞与流行音乐剧进行桥接,都是对本土文化资源的创造性转化。

更值得关注的是,跨界融合已成为湾区艺术创作的鲜明基因。打破戏剧、舞蹈、音乐边界的《乐动·舞界》等项目,不再拘泥于单一艺术门类的表达,而是致力于提供一种复合的、前沿的审美体验。这种大胆的探索,展现了湾区艺术家不设限的创造力,也为舞台艺术的发展开辟了新的可能。

纵观本届艺术节的剧目,其成功源于“精准化、多元化、标杆化”的清晰策展思路。它精准紧扣“大湾区文化交融”的定位,以多元化的艺术门类满足不同群体的审美需求,并以名家经典与优质原创并重的方式,树立艺术标杆,夯实审美高原。这种具有全局观的供给逻辑,避免艺术节沦为“自说自话”的艺术展示,点燃湾区文艺消费的热情。

滋养城市发展

塑造独特文化标识

提升市民审美品位

“艺术是城市最鲜明的文化水源,是城市健康的标识,是身份与认同。艺术生态与城市发展,两者之间是相互滋养与共生共荣的动态关系。”中国国家话剧院院长田沁鑫在艺术节期间“艺术生态与城市发展”讲堂上的观点,道出了艺术与城市的深层联结。而本届大湾区艺术节的实践,正生动诠释着艺术滋养城市、城市反哺艺术的共生关系。

爱丁堡艺术节(新华社照片)。

艺术节之于城市的价值,首先在于为其塑造独特的文化标识。纵观全球,历经百年的威尼斯双年展以先锋性和实验性的当代艺术呈现,带动美丽水城的城市品牌提升。享誉全球的爱丁堡艺术节,每年汇集全球顶尖艺术家与新兴创作力量,吸引着世界各地的艺术爱好者前往朝圣,不仅为当地带来了可观的经济收益,更让这座历史名城以鲜明的文化标识绽放于世界舞台。

双年展、三年展、艺术节……这些案例证明,周期性的艺术节展不仅是文旅项目,发挥着营销城市、吸引投资、增加就业和游客数量的作用,更从根本上塑造一座城市的主体形象,彰显城市的文化特质。

而每年一度的大湾区艺术节亦是如此,通过精选剧目和丰富的系列艺术活动高浓度、高密度呈现,凸显湾区城市多元共生的文化特质,让城市形象更加立体鲜活。

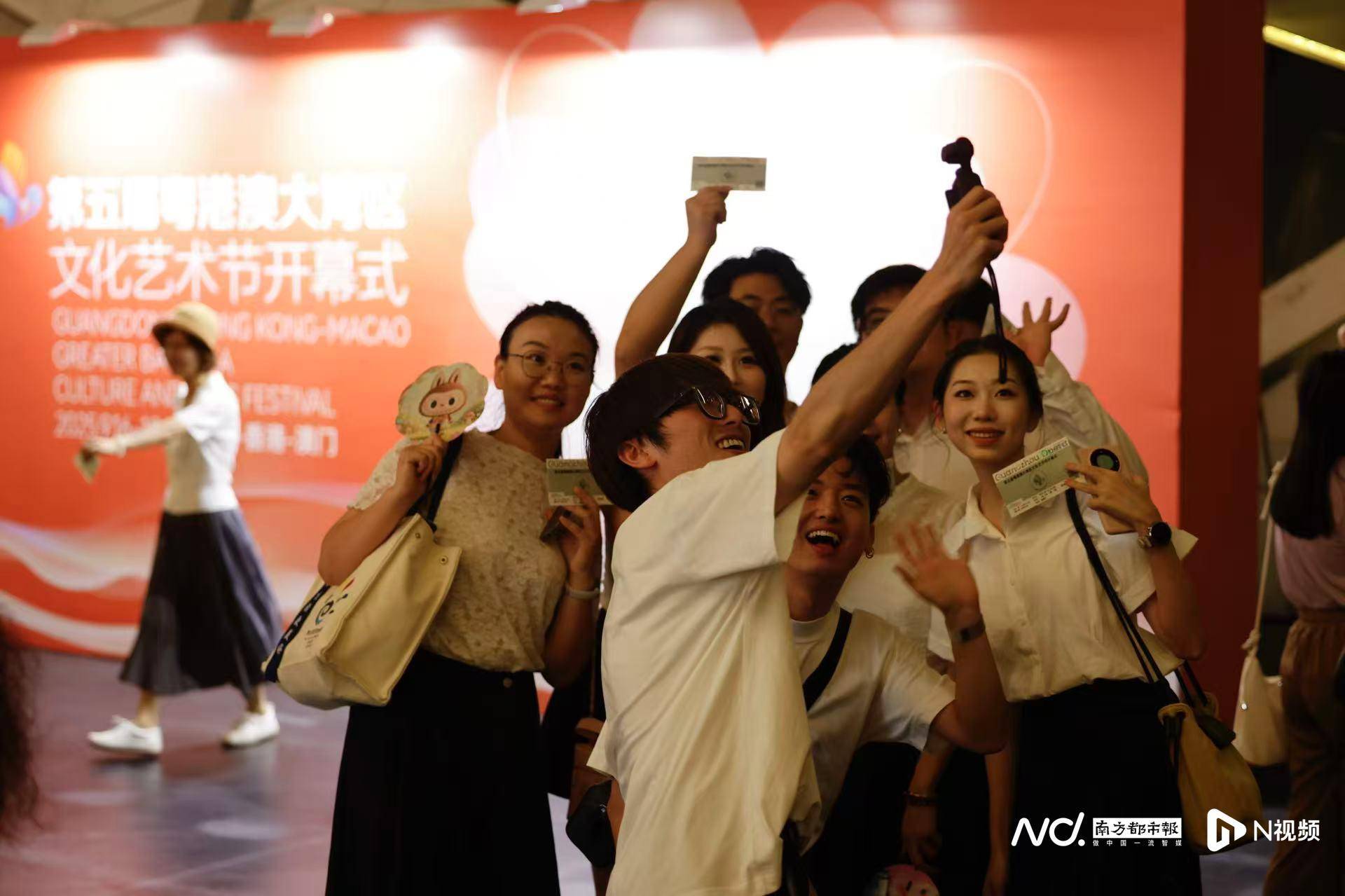

观众在大湾区艺术节合影打卡(南都N视频记者 钟锐钧 摄)。

更重要的是,大湾区艺术节将艺术从殿堂推向街头,让艺术融入城市,融入公众生活。本届大湾区艺术节推出了一系列便民惠民举措,构建起多层次、普惠性票价体系,多家专业文艺院团与演出团体还深入学校、商圈、广场、公园、景区等城市公共空间,开展即兴快闪和户外表演,吸引众多市民和游客驻足欣赏。这座“没有围墙的剧院”,不仅让艺术真正融入市民日常生活,更在潜移默化中提升着城市的审美品位与文化素养。

正如中国音乐家协会交响乐团联盟副主席、广州交响乐团团长陈擎所说,“文化艺术是人类生存发展不可或缺的存在,缺少了艺术只能是生存,有了艺术才是生活。”艺术节对城市的滋养,最终体现在市民的精神获得感上。当市民无需远行即能欣赏国际顶级艺术,当岭南传统文化在舞台具象呈现,由艺术涌动的城市景象而引发的情感共鸣,将转化为市民对城市的认同感与归属感。而这种以艺术凝聚人心的力量,又将反过来激励艺术创作繁荣、推动文化设施完善,为湾区艺术生态的持续繁荣提供丰沃土壤。

艺术生态为城市发展赋能,从塑造城市独特文化标识,到提升市民审美品位、凝聚人心,大湾区艺术节正以润物细无声的方式,打造艺术与城市共生的新范式。

推进区域协同

文化认同直抵人心

促进人才交流合作

粤港澳大湾区文化同根、人缘相亲、民俗相近、优势互补,共建“人文湾区”是对粤港澳三地共同文化内核的提炼和升华。大湾区艺术节以艺术为纽带,通过文化共鸣、创作协同、人才互通等实践,为“人文湾区”建设注入了深层协同的动力。

艺术唤起情感共鸣,让文化认同直抵人心。本届大湾区艺术节,经典话剧《四世同堂》在广州连演两场,当中的家国情怀跨越数十年仍能打动人心。该剧导演田沁鑫在媒体采访环节分享,该剧于今年7月赴香港演出,香港观众与演员之间,仿佛产生一种奇妙的情感连接,一同感受角色的悲欢,一同经历剧情的起伏,同频共振,难分彼此。

同样长演不衰的澳门晓角话剧研进社话剧《二月廿九》,在本届大湾区艺术节期间来到广州上演,现场观众观看时纷纷触动落泪。即使该剧展现的是澳门文化特色,但它对老龄化社会中亲情关系与生命价值的探讨,也引发了湾区内地城市观众的共鸣。

当湾区观众在不同城市的剧场里,为同一部剧目的情节落泪、为同一种精神动容时,身份认同便不再是抽象概念,而是成为植根心底的情感共识。

音乐舞蹈剧场《乐动·舞界》演出现场(南都N视频记者 钟锐钧 摄)。

除了借由作品展演而唤起文化共鸣,大湾区艺术节也是三地创作协同、人才互动的枢纽。由星海音乐厅与香港特别行政区政府康乐及文化事务署共同出品的音乐舞蹈剧场《乐动·舞界》,由著名跨领域艺术家曾文通领衔香港编导创作团队,携手广州交响乐团音乐家与香港艺术家和舞者,创意融合古典音乐、现代舞及AI视觉影像、沉浸式声音等多元艺术元素,是罕有的两度蝉联入选大湾区艺术节的精品剧目。

星海音乐厅主任、《乐动·舞界》总出品人兼总策划王冬云认为,“粤港澳大湾区优秀艺术人才的交流合作,不仅会促进像《乐动·舞界》这样的跨界艺术品牌,还会吸引更多的青年创作人才加入到艺术的创新、突破与融合之中,为大湾区的民众呈现更多高质量的优秀艺术作品。”

音乐剧《小说》粤语版在大湾区艺术节演出现场。

音乐剧《小说》粤语版在大湾区艺术节受到年轻人的喜爱,该剧的制作是一次跨越香港、广州、上海三地的合作。担任该剧粤语词改编/剧本粤译的著名作词人岑伟宗,在参与三地排练的过程中观察到,这种合作不仅是地理上的跨越,更促成了表演风格上的有益交流。他指出,内地演员的演唱内核力量强,而香港演员的演绎则更贴近自然。两种风格的差异为演员们提供了互相模仿、学习的契机,使这次合作成为一次超越语言转换、令人脱胎换骨的创作过程。

在田沁鑫看来,粤港澳大湾区文化艺术节,本质是搭建了一座“文化共通、情感共鸣、发展共赢”的桥梁,它以艺术为纽带,打破地域与文化形态的边界,让大湾区“同根同源、多元一体”的文化特质从共识走向实践,为区域文化融合发展注入了不可替代的凝聚力与推动力。剧作家、中国戏剧家协会顾问、上海戏剧学院教授罗怀臻高度评价本届大湾区艺术节正在发生一场“质的转变”——它不再仅是一个冠以地名的活动,而正在成为一个高效的文化“集散地和辐射地”。

大湾区艺术节的意义,远不止于一场场精彩的演出、一次次精美的展览和讲堂,它是激活市场活力的引擎,是滋养城市发展的水源,更是推进区域协同的纽带。而随着“人文湾区”建设的不断深入,未来的粤港澳大湾区文化艺术节,必将以更开放的姿态、更协同的力量、更立体的形象,持续为湾区文化繁荣注入新活力,成为彰显中国文化自信、连接世界文明的重要文化名片。

统筹:贺蓓

采写:南都N视频记者 钟欣 李春花 蔡丽怡