论宋徽宗花鸟画中的写生意识及其审美建构

摘要

宋徽宗赵佶作为北宋晚期集帝王与艺术家于一身的特殊人物,其花鸟画创作不仅代表了宋代院体绘画的巅峰成就,更深刻体现了“写生”这一传统绘画理念在宫廷艺术语境下的深化与升华。本文以《芙蓉锦鸡图》与《腊梅双禽图》为核心个案,结合宋代画院制度、理学思潮及宫廷审美趣味,系统分析宋徽宗花鸟画在题材选择、构图布局、笔墨技法与意境营造等方面的风格特征,揭示其“写生”并非仅停留在对自然物象的客观描摹,而是融合了“格物致知”的哲学追求与皇家富贵气象的审美表达。

通过图像细读与历史语境互证,本文认为宋徽宗的写生意识是一种兼具科学观察精神与诗意审美理想的复合型艺术实践,既承袭五代以来花鸟画“形神兼备”的传统,又赋予其新的文化内涵,成为宋代院体绘画由“再现”向“表现”过渡的重要枢纽。其作品所体现的“生生之气”,实为自然生命律动与皇家权威象征的双重投射。

关键词:宋徽宗;花鸟画;写生意识;《芙蓉锦鸡图》;《腊梅双禽图》;院体画;格物致知

一、引言:写生的传统与宋徽宗的艺术定位

在中国传统绘画理论中,“写生”一词虽至明清才广泛使用,但其核心理念——即通过对自然物象的细致观察与生动描绘,传达万物之“生意”与“生气”——早在唐宋时期已臻成熟。尤以花鸟画为最,自唐代边鸾、五代黄筌、徐熙以来,形成了“黄家富贵,徐熙野逸”的两大传统,奠定了花鸟画重形似、求生意的基本范式。至北宋,随着画院制度的完善与理学思想的兴起,绘画艺术逐渐从单纯的技艺层面升华为一种“格物致知”的文化实践。

宋徽宗赵佶(1082–1135),作为北宋第八位皇帝,在位期间(1100–1126)大力推动文化艺术发展,亲自主持翰林图画院改革,设立画学,将绘画纳入科举体系,极大提升了画家的社会地位与艺术标准。他本人亦精于书画,尤擅花鸟,其作品以工笔重彩见长,风格精丽典雅,富丽堂皇,被后世誉为“院体”花鸟画的典范。尽管其政治生涯饱受争议,然其艺术成就不可否认,尤以其花鸟画中所体现出的“写生意识”为研究宋代绘画美学提供了重要样本。

本文聚焦于《芙蓉锦鸡图》与《腊梅双禽图》两幅传世名作,旨在探讨宋徽宗花鸟画中“写生”概念的深层意涵:它不仅是视觉真实性的追求,更是融合了观察、理解、象征与审美再造的综合艺术行为。通过图像分析与历史语境还原,本文试图揭示宋徽宗如何在其花鸟画中实现“物”与“我”、“真”与“美”、“自然”与“权力”的多重统一。

二、图像分析:《芙蓉锦鸡图》与《腊梅双禽图》

(一)《芙蓉锦鸡图》:富贵气象中的生命礼赞

现藏北京故宫博物院的《芙蓉锦鸡图》轴(绢本设色,81.5×53.6 cm),是宋徽宗最具代表性的花鸟画之一,署款“宣和殿御制并书”,钤“天下一人”印,具有高度的官方属性与个人印记。画面描绘秋日庭院一隅:一株盛开的木芙蓉斜倚而上,枝叶舒展,花朵繁茂;一只五彩斑斓的锦鸡立于芙蓉枝头,回首凝望一对翩飞的蝴蝶;下方岩石旁点缀几茎菊花,增添季节氛围。

从构图上看,画面采用典型的“折枝式”布局,主体集中于右上方,形成视觉重心。锦鸡作为画面主角,姿态雍容,羽毛刻画极尽精细,每一片翎毛皆以色丝层层晕染,光泽熠熠,显现出强烈的立体感与质感。其目光追随飞蝶,动态自然,富有情节性。芙蓉花以没骨法绘就,花瓣柔润饱满,粉白与淡红渐变过渡,花蕊点厾精微,展现出植物的生命活力。蝴蝶双翅轻盈,须触纤毫毕现,与锦鸡的厚重形成动静对比。

此画之“写生”,首先体现在对生物形态的高度还原。据学者考证,画中锦鸡为红腹锦鸡(Chrysolophus pictus),为中国特有鸟类,其羽色结构与现实标本高度吻合,表明画家曾进行过细致的实物观察或标本参照。而木芙蓉的叶片形态、脉络走向,亦符合植物学特征,非凭空臆造。这种精确性正是宋代“格物”精神在绘画中的体现。

然而,此画之意义远超自然主义再现。画面题诗曰:“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡。已知全五德,安逸胜凫鹥。”诗出御制,明确赋予锦鸡以儒家“五德”象征——文、武、勇、仁、信。锦鸡因而不再是单纯的观赏对象,而成为道德人格的化身。同时,“拒霜”之芙蓉亦具象征意味,喻指高洁不屈之品格。二者结合,构成一幅寓意深远的“君子比德”图景。

更为值得注意的是画面整体所弥漫的“富贵气象”。色彩浓丽而不俗艳,金粉勾勒锦鸡冠羽与蝶翅,朱砂点唇,石绿敷叶,呈现出宫廷特有的华美格调。这种“富贵”并非世俗意义上的奢华,而是一种经过审美提纯的皇家美学,体现为秩序、精致与庄重。写生在此转化为一种“理想化的真实”——既源于自然,又高于自然,服务于特定的文化叙事与政治象征。

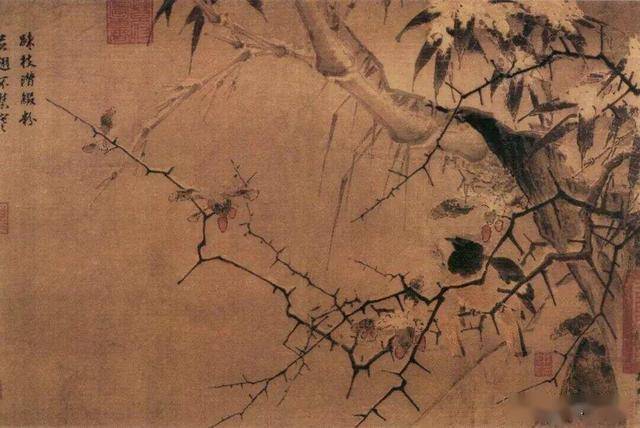

(二)《腊梅双禽图》:寒寂中的生机律动

相较《芙蓉锦鸡图》的富丽堂皇,《腊梅双禽图》(现藏四川省博物馆,绢本设色,25.8×27.4 cm)则呈现出截然不同的气质。此画尺幅小巧,构图简洁:一枝老梅自左下斜出,枝干虬曲如铁,数朵腊梅初绽,洁白如雪;两只山雀栖于枝头,一前一后,顾盼生情,神态活泼。

此画之写生意识,集中体现于“小中见大”的微观观察。腊梅花瓣以极淡的白粉晕染,花心微点藤黄,蕊丝细若游丝,表现出寒冬中花朵的娇嫩与坚韧。梅枝用笔苍劲,皴擦得宜,苔点错落,显出岁月痕迹。双禽体型娇小,羽色灰褐,眼周一圈白纹清晰可辨,喙爪结构准确,尤其是尾羽的排列与动态平衡,显示出对鸟类解剖结构的深刻理解。

尤为精彩的是两只山雀的互动关系:前方之鸟侧首回望,后方之鸟昂首欲鸣,二者视线交汇,情感交流自然流露。这种“拟人化”的处理并未破坏自然真实性,反而增强了画面的“生意”——即生命的内在律动。正如郭若虚《图画见闻志》所言:“画花者以繁华为易,以向背为难;画鸟者以飞鸣食宿为易,以顾盼为难。”宋徽宗于此深得三昧。

在风格上,《腊梅双禽图》更接近“徐熙野逸”一路,摒弃华丽装饰,追求清雅意境。背景留白,不着一笔,却令人联想到冬日萧瑟之境。然而,正是在这“寒寂”之中,腊梅的清香与山雀的灵动构成了强烈的“反差美”,凸显出“生生之气”的顽强存在。这种“于无声处听惊雷”的艺术手法,正是宋代文人审美中“平淡天真”与“含蓄隽永”的体现。

与《芙蓉锦鸡图》相比,《腊梅双禽图》虽无题诗,却更具“诗中有画,画中有诗”的韵味。它不依赖文字阐释,而通过纯粹的视觉语言传递出对自然生命的敬畏与礼赞。其写生,是一种静观默察式的内省体验,强调主体与客体之间的精神共鸣。

三、写生意识的多维建构:从格物到象征

综合两幅作品可见,宋徽宗的“写生”并非单一维度的概念,而是由多个层面共同构成的复合体系:

科学观察层面:建立在宋代发达的博物学基础上,画家需对动植物的形态、结构、习性有深入认知。徽宗曾命画院画家写生珍禽异卉,并亲自批阅,“每召禁昙,授以题目”,要求“形似”为先。《画继》载:“徽宗建龙德宫成,命待诏图画宫中屏壁,皆极一时之选。上来幸,一无所称,独顾壶中殿前柱廊拱眼,避邪一双,谓其颇类卢鸿一。”可见其对细节真实的苛求。

审美提炼层面:写生不等于照相。宋徽宗善于取舍、夸张与重组,使画面既真实又理想。如《芙蓉锦鸡图》中锦鸡的冠羽被放大、增色,以突出其“峨冠”之威仪;《腊梅双禽图》中梅花的疏密安排,暗合“三远法”之高远与深远,增强空间感。这种“迁想妙得”的能力,使写生成为一种创造性活动。

哲学象征层面:受程朱理学“格物致知”影响,宋代士人视万物为“理”的显现。花鸟不仅是观赏对象,更是“天理”的载体。徽宗借花鸟寄寓道德理想(如五德)、人生哲理(如寒梅傲雪)乃至治国隐喻(如凤凰来仪)。写生因而上升为一种“体道”方式。

权力话语层面:作为帝王,徽宗的写生不可避免地带有政治功能。其所绘珍禽异卉多来自四方贡品,如锦鸡、孔雀等,实为“四海宾服”的象征。画院画家集体参与创作(可能为代笔或合作),作品署“御制”,强化了皇权对文化的垄断与塑造。写生成为展示帝国富庶与文化正统的手段。

四、结语:写生作为文化实践

综上所述,宋徽宗赵佶的花鸟画,特别是《芙蓉锦鸡图》与《腊梅双禽图》,展现了宋代“写生”理念的最高形态。它既是对自然世界精密入微的视觉记录,又是融合哲学思考、道德寄托与审美理想的综合性艺术创造。其写生意识,根植于宋代“格物致知”的学术风气,依托于画院制度的专业支持,最终在皇家审美趣味的引导下,形成一种独特的“院体”风格。

这种风格的核心,在于“真”与“美”的辩证统一:以“真”为基础,却不拘泥于物理真实;以“美”为追求,却不流于形式浮华。其所强调的“生生之气”,既是花鸟自身生命力的外化,也是画家主体精神的投射,更是宋代文化中对“天人合一”境界的向往。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)