后浪新书|米价疯了,大明崩了:777份史料中的百姓苦涩人生

小剧场

《武林外传》第一集《郭女侠怒砸同福店,佟掌柜妙点迷路人》

背景:郭芙蓉和丫鬟小青一起以“雌雄双煞”的名号在江湖上行侠仗义,她们误以为同福客栈是黑店,一通打砸后,郭芙蓉总共需要赔偿佟湘玉 四十八两,而她的工资仅为每月两钱。

作为观众,我们或许会感叹,区区四十八两,为何需要用二十年的时间来偿还?每个月为何仅仅有两钱银子的工钱?两钱银子是明人一月能挣到的最低工资吗?

对于以上的种种疑问,《崩盘:小冰期与大明王朝的衰落》一书或许会给出一个答案。

《崩盘》不仅讲述明朝为何而崩,还深入普通百姓的日常生活,讲述一两、一钱、一分银子在小冰期的影响下变得越来越不值钱,百姓的工资再也无法维持基本的生存需求。

直面大明危机

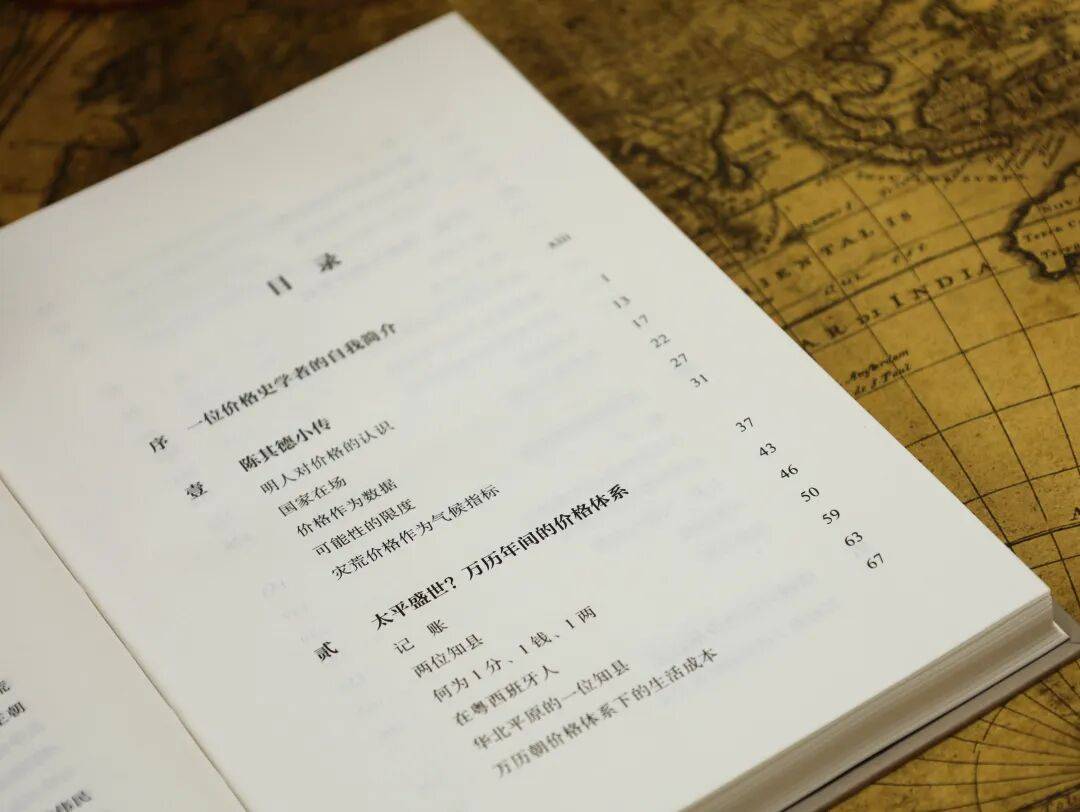

1. 万历年间的普通家庭

万历时期,商品经济繁荣、思想活跃,出现了中兴局面,然这个时期也被大多数人认为是一个暗含危机的时期:

“明之亡,实亡于神宗”

《明史·神宗本纪》“故论者谓明之亡,实亡于神宗,岂不谅欤”。

卜正民教授在讲述明朝为何而亡时,同样追溯到了万历时期,并运用《海瑞集》《宛署杂记》等史料深入探讨此时普通百姓的生活成本问题。

一分、一钱、一两白银对于普通百姓来说究竟代表着什么?

书中的数据为我们提供了1分白银在当时购买力的真实图景。

例如,1分白银能购买1斤黄瓜或0.5斤猪肉;1钱白银可以买1斤冬瓜、或者1条鲫鱼;而1两白银则能够购买1头成年猪或1件高档家庭用品或1册书。

《武林外传》中郭芙蓉每个月两钱银子,大约是二十分的银子,她能能消费的起一分白银消费列表中所列举的二十五种物品。但是其他精致的高级产品(锦缎绫绢被),以她一个月的工钱是万万买不起的。那么,真实的明代百姓也是过着这样的生活吗?

据卜正民教授考证:明朝史料中反复提及的劳动的最低工资标准约为每天三分白银, 但也有很多的日工资是少于三分的,比如1466 年福建某地修桥的碑刻中,显示工人的日工资仅有两分。

无论日结工资是三分白银还是两分白银,明代最低月工资都有九十分或六十分银子,这似乎比郭芙蓉月工资的两钱白银(约二十分白银)的工资要高得多,这似乎意味着明代普通人能比郭芙蓉生活得更好。其实不然,郭芙蓉在同福客栈管吃管住,且有显赫的家庭背景,她所赚的银子都可用来满足生存需求之外的需求。

然而,明代普通百姓不仅要满足自己吃饱穿暖的基本生存需求,有时还要负担一个家庭的开支。在《崩盘》一书中,卜正民教授据一系列的数据,计算出维系生计的家庭成本是略高于14两,而维系体面的家庭生活成本略高于23两,然而最低工资的收入年工资在5两到12两之间,即使是略体面的工作,工资也在14两到22两之间;无论是维系生计的家庭还是略体面家庭,基本上都是入不敷出,难以承受持续的经济压力。

尤其遇到饥荒年,他们可能无法生存,只能卖身求活,比如1588年严重饥荒的时候,一位上海人潘允瑞就以二两白银的价格购买了一对油漆匠夫妻。

2. 极端气候是百姓的“无尽深渊”

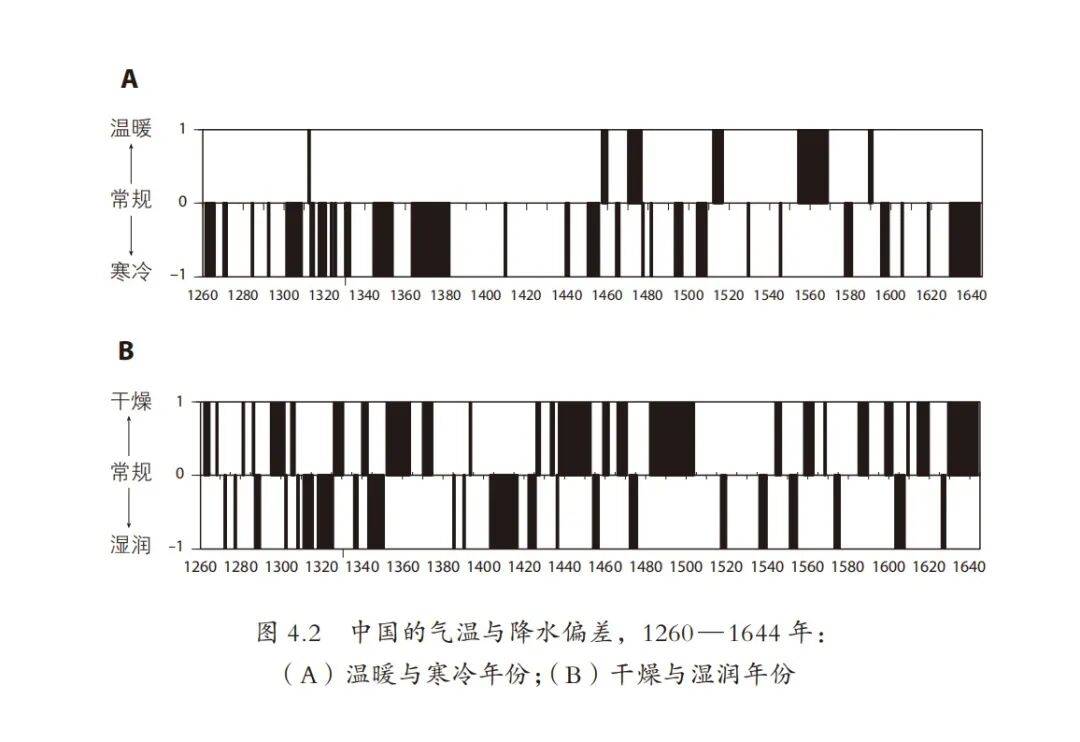

“气候扭曲剥夺了农民种植粮食所需的温度和降水,将明人推向了可能的生存极限之外。”

卜正民,《崩盘:小冰期与大明王朝的衰落》, p172

中国古代,是以小农经济为主的经济结构体制,农业是人民生活的基础。在古代,没有机械化经营、没有应对自然灾害的先进技术,说白了就是“靠天吃饭”,因此,气候变化对于农业、农民、国家来说,至关重要。

明清小冰期历来被学界关注,学者从不同程度进行了论述,卜正民教授同样对此加以阐释,从三千多部方志中提取了七百七十七份资料,阐发了百姓因极端气候所步入的“六次深渊期”,每一次气候的剧变给百姓带来的是无限的苦难,百姓在深渊中挣扎。每经历一次深渊,明朝廷、明皇帝、明百姓都在有限的资源内调整自身,期待深渊期的过去。直到崇祯年间的深渊期。

据卜正民教授考证:到了崇祯末期,旱灾、蝗灾接连不断,人们赖以生存的大米高达一二两,若以一个佃农每年需要五石半粮食计算的话,那么他一年需要五十五斗,一年要花费五十五两到一百一十两。再回头看前文所说的年收入,他们真是无法生存,正如史料中所说的只剩下吃树皮、“人相食”“流离载道,横尸遍路”。百姓生活困苦,国家无法获得农业税收,无法再进行下一步的救济。农业危机所带来的一连串效应,明朝避无可避;但若是有能力、有机会做进一步的调整,也许明朝还能继续前行。但历史无法假设,现实是明朝直接迎来了崩溃。

那么,关于这类潜在可行的人为举措,明朝的价格记载能告诉我们什么呢?或更不客气地说,明朝在应对气候变化时明显表现得很差吗?对于这个问题,我的观点将会冲击其中隐含的假设,即人类的恢复应变能力是在引发这一能力的条件下自主运作的。这里就有必要区分长期气候变化造成的扰动与短期气候变化造成的扰动。换句话说,应该对气候变化和短期天气变化进行区分,尽管这样做可能会掩盖二者之间的密切联系。气候史学者采用小冰期的概念,以研究人类历史上的某一长时段发展趋势,最初乃基于欧洲的历史记载,但现在基于亚洲的气候指标也可以揭示其发展趋势。历史研究表明,人们,包括明人,在小冰期时经常会使用干预手段,以改善他们的环境状况。在前述应对环境压力的五个方面(基础设施、作物改良、制度建设、技术革新以及人口控制),中国人显得游刃有余。这些创举并非朝夕之间一蹴而就,且当危机钟摆的摆幅远大于此前的摆动幅度时,它们也不总是能够发挥弥补功效,但适应自然的能力确实因此得到了发展。

——摘选自《崩盘》第208页

3. “气候决定论?”不!

然而,必须强调的是,《崩盘》并非一部“气候决定论”的著作。卜正民教授固然强调了气候变化与粮价崩溃、以及最后明亡之间的紧密关系,但他并没有将明代的衰亡单纯归结为自然环境的恶化。

相反,他在大量数据的支撑下反复提醒读者除了气候变化之外,明代的经济困境、财政管理的失误和社会阶层的不平衡也起到了至关重要的作用。尤其是国家财政的持续亏空和社会阶层的固化,使得当气候变化带来的农业损失加剧时,社会的承受力已经接近临界点。根本问题并不仅仅是气候带来的粮食短缺,而是国家无法有效应对这一危机。中央政府的财政改革滞后、官员的腐败以及地方与中央的分裂,使得国家无法有效调动资源来缓解民众困境。

此外,虽然气候的变化直接影响了农业生产,但它所造成的社会动荡和经济崩溃并非一蹴而就。相反,王朝的衰退是一个长期的过程,气候变化只是加速了这一过程,而不是直接引发了王朝的灭亡。

从郭芙蓉的两钱白银的月薪,到万历时期的日常物价,再到小冰期里节节攀升的粮价,《崩盘》带我们走过了一条从生活细节到王朝兴衰的道路。卜正民教授用庞大的史料和冷静的分析,让那些原本散落在地方志、账本和记忆里的价格数字重新活了过来。

读这本书的乐趣,就在于它既能回答“两钱白银能买什么”的小问题,也能启发我们思考“一个王朝为什么会崩盘”这样的宏大命题。历史在这里既是数据的计算,也是人间烟火的延续。所以,如果你看完后再回头看同福客栈,或许会心一笑:原来那“两钱银子”的工钱,背后连着的不只是郭芙蓉的日子,还有整个明代社会的荣枯。

文|夏若岚 王晓晓

崩

盘

书籍介绍