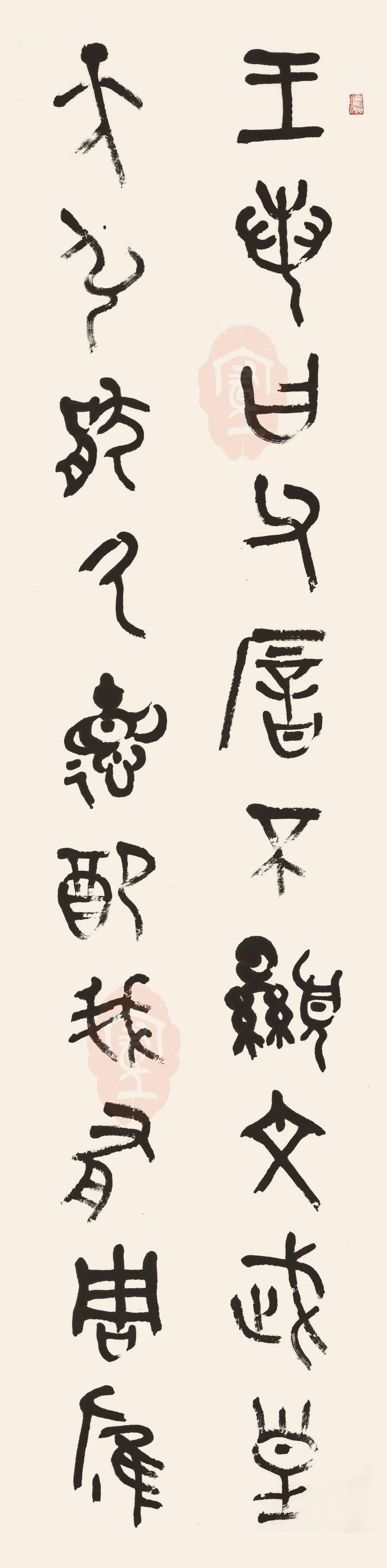

书超江苏|书法家言恭达通临《毛公鼎》二十三条屏解析

西周晚期青铜器毛公鼎,因作器者毛公而得名,清道光二十三年(1843年)出土于陕西岐山。毛公鼎造型简朴庄严,腹内铸有铭文接近五百字,在所见青铜器铭文中为最长。《毛公鼎》是成熟的西周金文风格,字形端正方长,线条遒劲稳健,布局精整妥贴,充满了理性色彩,显示出金文已发展到极其成熟的境地。

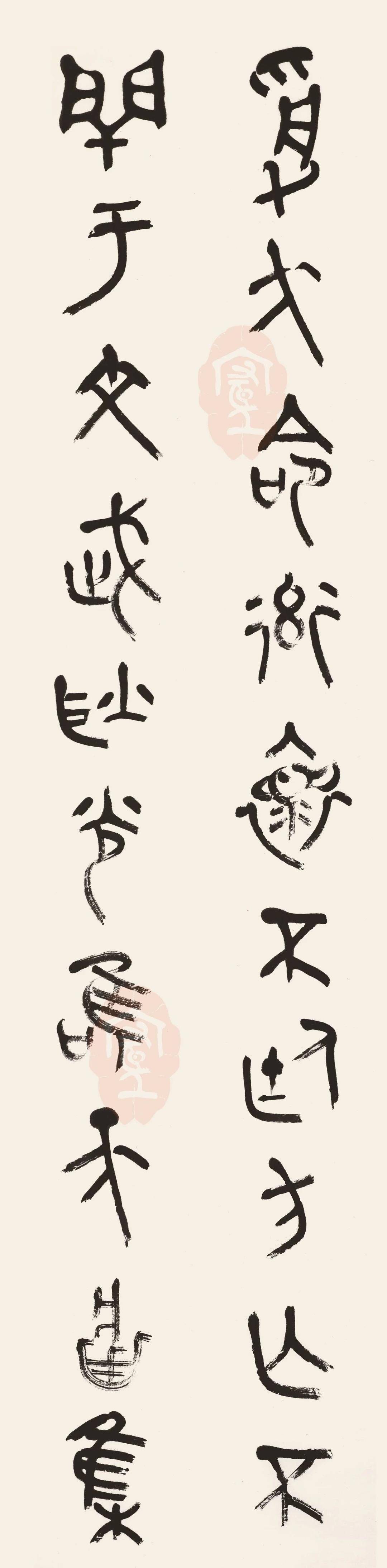

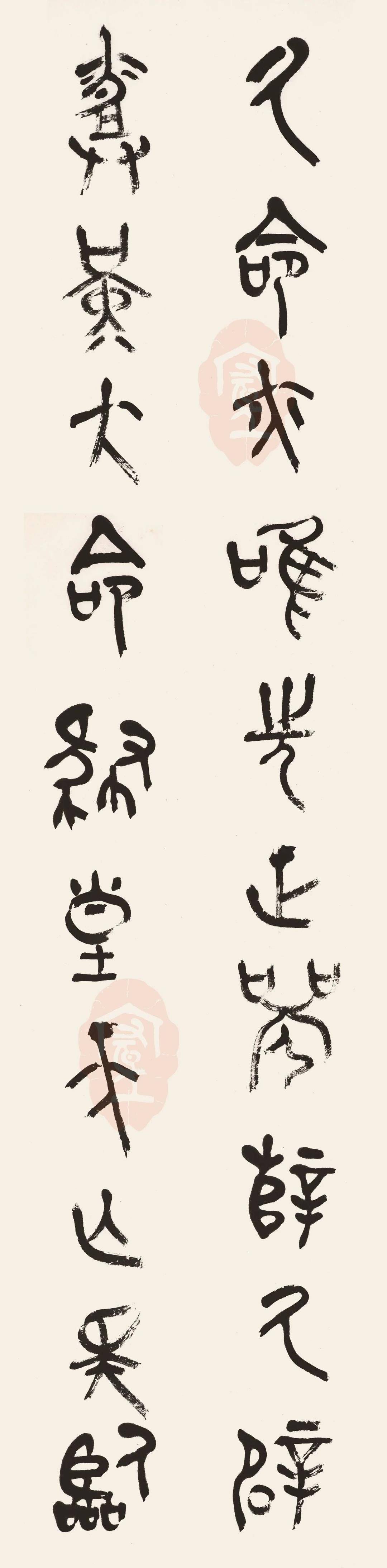

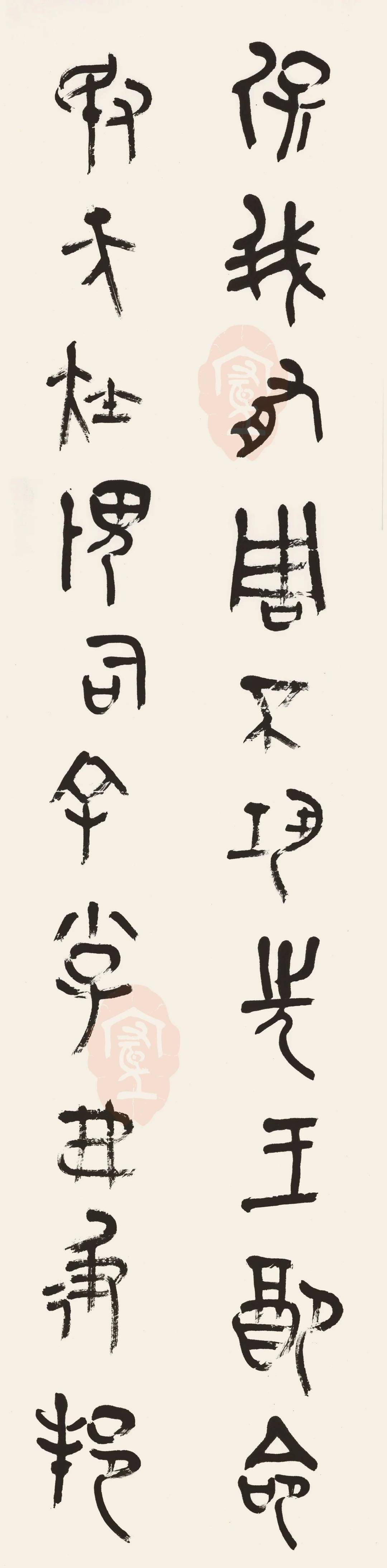

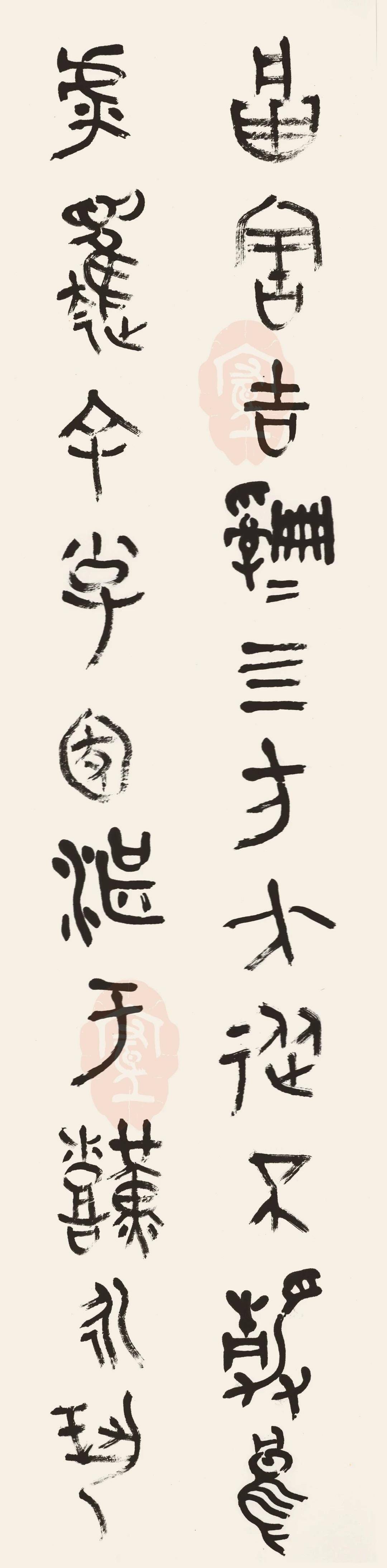

当代书法大家言恭达以八尺二十三条屏巨制通临西周金文《毛公鼎》,不仅是对青铜器铭文“皇皇钜制,辞意恢弘,抵得一篇尚书”的致敬,更是其“清、拙、厚、大”书法美学思想的呈现。《毛公鼎》铭文以“瘦劲修长,奇逸飞动”著称,言恭达以裹锋绞转、逆势涩行之笔活化其神髓。其起笔藏锋如青铜浇铸,行笔以篆籀“屋漏痕”之涩势强化线质,使线条如“折钗股”般圆劲内含张力,草篆相参,动静相生,将原鼎依弧面布局的天然错落转化为自然书写的动态平衡。浓墨处如青铜垂露,浑厚若钟鼎浇铸;飞白处似剥蚀风化,苍茫如历经千年。水墨在生宣上自然渗化,形成“润含春雨,干裂秋风”的对比,既还原铭文原始质感,又凸显文人书法的写意性和书卷气。二十三条屏连缀如星汉悬天,字距疏朗似云气流动。通过“密处塞满天地,疏处极其空旷”的布白,将鼎铭和平简静之气升华为真空妙有的禅境,践行老子“知白守黑”的东方哲思。

巨屏阵列超越了青铜器单面铭文的物理局限,构建时代的空间叙事,单字结构取法萧退庵结字之重心下沉,端庄如宗庙列鼎;整体章法则融吴昌硕朴茂雄健之势,以横向开张呼应鼎铭星罗棋布之天然错落。二十三条屏如群岳连绵,在整严中见率真,熔雄强与清逸于一炉。以长锋羊毫在生宣上重构“贴泥法”铸造的网格线痕,直画如金石凿痕凝重,曲线若云水舒卷流畅。这种“以笔代刀”的转化,既保留商周“事神”的神秘感,又彰显当代笔墨的抒情性,使五千年前的王权训诂焕发人文温度。

言恭达主张张篆贵虚静,以诗性重构金文。二十三条屏如展开的史诗卷轴,线条节奏似江潮叠涌,墨色浓淡若月照古原,将《毛公鼎》“革除积弊,中兴周室”的忧患意识,转化为对当代文化复兴的铿锵回响。此二十三条屏巨制,是言先生篆书艺术“通古、融古、化古”的具体实践。他以裹锋绞转的笔法重现金石风骨,以水墨氤氲的墨韵再铸鼎彝魂魄,更以恢弘章法抒写汉字艺术的文化自信,在“清、拙、厚、大”的审美高原上矗立起“笔墨当随时代”的精神丰碑。

言恭达教授通临《毛公鼎》二十三条屏欣赏(部分)

校对 陶善工