艺术家们,为抗战坚守美术阵地

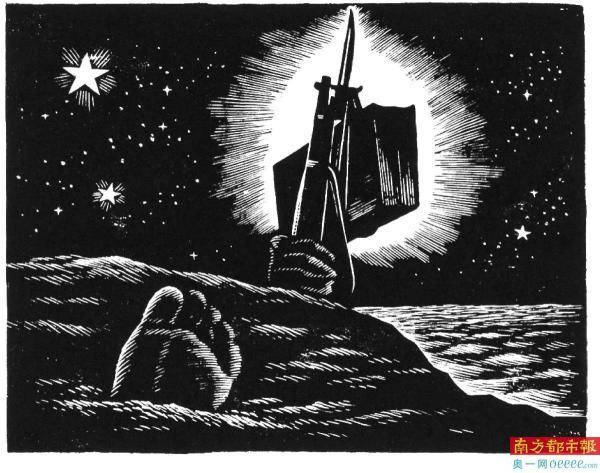

黄新波作品《他并没有死去》。1941年。

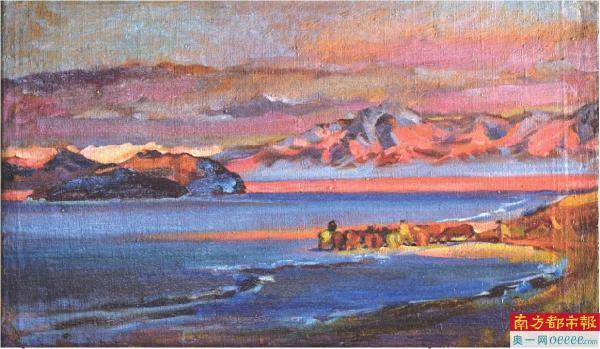

司徒乔《夕阳》。1944年。

日前,由广州美术学院美术馆主办,广州艺术博物院(广州美术馆)、新疆美术馆支持的“战途猎画:抗战中后期李桦、黄新波、司徒乔的风景表达”展览在广州美术学院美术馆(昌岗)1号厅开幕。

展览聚焦李桦、黄新波与司徒乔三位在中国现代革命与民族危机中成长并崛起的艺术家,通过他们在战争中后期的艺术创作,呈现特殊年代中艺术与生命交织的深沉表达。

他们思索战争中的所遇所感

策展人杨凡舒说,在过去,树木山水曾经是我们深厚艺术传统中常见的意象;在今天,风景也不过是艺术爱好者眼中最为寻常的题材之一。但在20世纪40年代三位青年艺术家的战时经历中,当他们真正走进战场,了解真实具体的乡土中国,并在困顿时期接受生命问题拷问之后,那些行旅中的关于自然与寻常风景的艺文创作,事实上是一种背负着历史的生命体验,是带着现实体感的审美表达。

在展览中,可以看到李桦《常德东门外——清扫战场》、《清明时节》等既有战争场景又有日常生活风景的作品。

杨凡舒说,李桦为抗战时期知名的版画家,但熟知其水墨创作的人比较少,这次展出的是他的水墨画作品。1944年5月20日,战士李桦在散步时,忽然问身边的朋友:“人类生来究竟有些什么意义?”朋友A君此时“愕然不知所答”。

萌生这一疑问的李桦37岁,正随军居于湖南长沙城郊外。自1937年全面抗战以来,已是中国抗日战争的第七个年头。侵略版图愈加扩大的日军将战线一再拉长,为打通粤汉铁路的补给线,决意第四次进犯长沙,就在这一年的6月,第四次长沙会战爆发。身处第九战区的李桦负责军中印刷设备的转移,匆匆随部队撤离,退居湖南山村。曾以现代版画的崭新之姿登上历史舞台的李桦,在国家与个人都命运未卜之际,看见途中草木的荣枯,恍然开始追问,如何才是有意义的一生。

李桦的作品《常德东门外——清扫战场》就是描述了著名的长沙会战,常德东门是战火最猛的地方。杨凡舒说,李桦就是在战后跟记者团一起到了这个战场,描绘了战后的场景。

黄新波在桂林和鹰山时期创作的木刻版画《心曲》系列也尤为引人注目。在桂林和鹰山时期的这批木刻版画如此沉静,画面中常有寂静的长夜、星空、大海、山川和旷野。人物在这样的自然中时而非常渺小,时而如巨人般高耸。彷徨或坚定的青年常望向它们,行进的队伍、相逢的旅人、失散的孩童也在其中。

杨凡舒介绍,《心曲》系列促人思索战争中人的所遇所感。这些具体生活的体验,最终落脚于对战争中“人”本身的体察,同时凝练为诗性而静谧的形式语言。与其把这些版画和现实的场景相对应,毋宁说,这是画家对于战争现实乃至历史的心象。这组意象丛的塑造,带出某种“沉思”的思想状态。在战时的困顿时刻,画家体认到自我与大时代之间的距离,并将其表现为作品中人物与自然之间的关系。辽阔而平静的风景意象,指向了上世纪40年代创作者特有的一种历史观和世界观。

相比前两位画家,司徒乔展出的水彩、色粉彩铅和油画却是热烈的。如油画《夕阳》描绘了夕阳下的新疆赛里木湖,广阔浩大,展现了新疆当时的风土样貌。

杨凡舒介绍,与前两位画家不同,司徒乔离开了战区。抗战爆发以来,随着东北东南城市的相继沦陷,西部开发和建设成为了抗战的重中之重。司徒乔响应号召,前往西部创作写生。

她说,画人的壮游,有其沉重的战时语境。“猎画”一词,可能不是司徒乔的原创,西行的艺术家队伍亦不止他一人。但在西行写生创作中,司徒乔尤其展露了创作者“主动出击”的饱满状态。他怀着特殊的现实关怀投入这一行旅,每每与当地民众接触,总在悉心观察感受,主动讲述战事进展和世界时事;而当他置身于新疆特殊的自然风土,流逝的时间感和写生的快意却同时浮现笔端。

鲁迅是他们的导师

在展览的最后,展示了鲁迅给李桦和司徒乔的回信,还有鲁迅与几位青年木刻家座谈的照片,其中一位坐在鲁迅先生身旁的青年就是黄新波。

杨凡舒说,这三位艺术家都跟鲁迅有密切的交往,鲁迅其实是他们的导师,也是非常重要的一位师长。鲁迅回复李桦的信中,展现了鲁迅对中国新兴木刻运动的思考。关于创作题材,鲁迅在信中谈到,现在有许多人,以为应该表现国民的艰苦,国民的战斗,这自然并不错的,但如自己并不在这样的旋涡中,实在无法表现,假使以意为之,那就决不能真切,深刻,也就不成为艺术。所以我的意见,以为一个艺术家,只要表现他所经验的就好了,当然,书斋外面是应该走出去的,倘不在什么旋涡中,那么,只表现些所见的平常的社会状态也好。

关于中国现代木刻艺术如何创造自己的风格,鲁迅在信中提出:所以我的意思,是以为倘参酌汉代的石刻画像,明清的书籍插画,并且留心民间所赏玩的所谓“年画”,和欧洲的新法融合起来,许能够创出一种更好的版画。

展览的意义:沉下心来思考战争的意义

这个展览相比众多的红色题材展览有何不同呢?策展人杨凡舒说,今天,世界上其实还是有很多战争,很多变动,大家依然很忧虑,还是会有很多对于战争的思考。这三个艺术家最可贵的一点就是在抗战时期,他们没有放弃对战争的思考,比如说像李桦,他就是一直在观察周围,包括民众怎样生活,军队又是怎么样的。他可能不一定有答案,但是他就是在观察,在记录。而黄新波的特点就是他一直在沉思,这个状态是最能打动我们的,而且反映在他的作品当中。司徒乔则是另外一个状态,他的画显示出在战争的语境里,保有一种对未来的希望。

杨凡舒说,这个展览中,最打动我的作品是黄新波的《沉思》,战争中沉思的知识分子也透露出我们这个展希望大家能够沉下心来去思考这个战争到底给我们带来了什么。

对于为什么要办这次展览和选这三位画家的作品,广州美术学院美术馆研究与展览部主任何小特说,李桦、黄新波、司徒乔三个都是广东人,对广东近现代美术的梳理和研究,一直是我们馆一部分重要的、持续性的工作。

其次,这三个人刚好都是在抗战的时候,都投进了抗战的宣传工作里面去。轰轰烈烈纪念抗战题材的展览肯定不少,我们也比较熟悉,但我们想关注一下五四以来的知识分子,在抗战时期,他们的精神状态是怎么样的。这三位艺术家刚好都在抗战时做了一些风景题材的作品,我们就想通过“风景”这个观测口去考察和理解艺术家的战时精神状态、价值和思考:包括他们对民族、未来的一些思考的问题,当然,这里面还包含了艺术家对于历史、生命的感悟的问题,我觉得这个是非常珍贵的,也是我们尽管理解了艺术的原理性问题也未必能理解艺术的一种生命感,平时很容易被我们忽视。多数人看风景画的时候,会把它理解为一个写生、画日记或者技术的训练,但就这三位艺术家,在抗战时的这批风景或风景题材相关的作品而言,它们能够承载浓厚的生命感和现实感,这些我们都很具体地在展厅里面有呈现,包括作品、文献和他们的诗歌、日记和文学创作的交互关系,相信观众能从中收获感动。

访谈

专访广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌

岭南美术曾以“竹笔画”宣传抗战,为抗战胜利坚守美术阵地

为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,广州美术学院除了举办“战途猎画:抗战中后期李桦、黄新波、司徒乔的风景表达”展览,还举办了“回溯经典·荣光重现——红色足迹《古田会议》油画修复研究成果展”以及“硝烟中的诗与画:抗日战争与文艺创作”学术研讨会。

针对岭南美术在抗战中起到的作用,记者专访了广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌。

记者:广东以岭南画派闻名,岭南画派在抗战中又起了什么样的作用呢?

胡斌:面对日本的侵略战争,在岭南画派的艺术家当中,诞生了不少作品。最早我们可以说到高剑父的《东战场的烈焰》,描述了1932年,日军突袭上海闸北,发动“一·二八”事变,图书馆被炮火烧毁成废墟这样一个场景。像大家所熟知的关山月、黎雄才等岭南画派的艺术家,他们同样也是把很多现代事物,很多战争场景,纳入到中国画。像关山月的《从城市撤退》,就是讲随着日军的入侵,一步一步逼近广州城的时候,很多民众从广州城撤退的一个宏阔的场景,是7米多长的一个长卷。运用国画的形式表达抗战,是当时岭南画派的一大创举。传统国画不擅长表现战争题材,而岭南画派却强调“笔墨当随时代”,这一观念使得关山月等艺术家能更早拾起手中的画笔,投身抗战救亡的艺术创作。

记者:除了岭南画派,抗战时期,岭南美术呈现出什么样的特征?

胡斌:就我们在讲广东抗战题材的美术,一定不能忽略的就是新兴木刻。新兴木刻运动虽然兴起于上海,但参与其间的青年木刻家大多是广东人。正如鲁迅先生所说,“擅长木刻的,广东较多”。在1930年代初期,不少广东籍青年学生到上海求学,如罗清祯、陈铁耕、何白涛、张望、陈烟桥、黄新波等,尤以粤东为盛。古元、陈铁耕、黄新波、李桦等都是非常突出的代表。李桦应该说是在新兴木刻家当中,最深入地参与到抗战前线的一个艺术家。1934年,李桦在广州市立美术学校成立现代版画会,加入该会的有其学生唐英伟、赖少其等27人,有力地推动了新兴木刻运动的发展。“七七事变”以后,他随军转战前线,画了大量的写生,创作了大量的反映抗战的木刻,而且培养了一批表现抗战,或者我们说新兴木刻的一批艺术家。另外一个重要的新兴木刻的艺术家就是黄新波,他也有非常多坚定表达抗战、讴歌英雄的作品。我们可以从作品中看到那种前仆后继的英勇抗战的精神,它是永不磨灭的。

在抗战期间,新兴木刻和漫画也进行了很好的联动。廖冰兄在抗日战争期间,画了很多批判日本帝国主义,反映中国军民英勇抗战的一些漫画。比如《抗战必胜》连环画起到了很大的鼓舞士气的作用,主要描述中国越战越强,日本越战越弱。抗日战争不仅对岭南画派,应该说是对整个中国艺术界都产生了一个巨大的影响。

众多的艺术家往西南西北迁移,或者旅行。他们对于中国文化的存亡,有很深的疑虑——我们怎么去抢救中国文化?抗日战争期间,画画材料非常匮乏,胡根天本来是画油画的,他在抗日战争期间,很多画都是水墨、水彩。他还用一种更简便的材料,就是“竹笔”,用竹子或者用筷子来做笔来画水墨,称之为“竹笔画”。

战争环境十分艰苦,你真正在前线,连做木刻的条件可能都不太具备。你只能用自己做的简便材料去画。而当时,日本在战争宣传上面是更有优势的,条件更好,他们的印刷、画画材料等远远胜于中国。如果说,木刻本身就是因为其取材便捷、传播性强而成为革命美术广泛使用的媒介,那么,竹笔画则是在更加艰苦的环境下得到进一步的推广,伴随着的还有为着抗日胜利和艺术的理想而战斗的坚韧精神的彰显。

记者:除了胡根天,还有哪位艺术家擅长竹笔画?

胡斌:司徒乔则是另一位擅长竹笔画且更早使用的艺术家。据其夫人冯伊湄描述,他在北京任《大公报》艺术周刊编辑时,因为家庭负担过重,生活窘迫,无力购买画笔和颜料,于是自己发明了一项不花钱的画具:“拿人家用旧了的毛笔,把毛摘掉,把竹管头削成钢笔嘴形状。利用竹管里为装笔毛而钻薄了仅剩下一圈竹皮的地方,用起来既富弹性,却又保留竹子的刚劲。蘸上墨汁,能画出挺拔的线条——锋利的线像一痕划破黑暗的闪电,粗犷的线像一声力竭声嘶的呼喝。这种线条,恰能抒写出燃烧着他胸脯的激情,同时,也完全能发挥他从中国画处学来的线的作用。它比之毛笔更有劲,比之钢笔更粗豪。”正是用这种竹笔,他画下了许多速写或素描。1936年10月22日,已移家上海的他还赶到万国殡仪馆,在鲁迅盖棺前那一刻,用竹笔蘸墨,绘就了三幅遗容。画面上鲁迅的形象安详、瘦削而又显得“铁骨铮铮”,正映衬着冯伊湄的描述:“画面只有几条线,每一条线都像刀砍出来的。他把无限的悲愤和崇敬全投到画上来。”此后,竹笔作画成为司徒乔惯用的创作方式,在他的水墨长卷《义民图》中,用简练而富有顿挫感的竹笔线条勾勒出灾区民众的诸种鲜活形态,给人以强烈的精神震动。李桦、刘仑、陆无涯、赵延年等均在战地写生中使用竹笔这种“新”的创作工具。而为了适应一霎间记载的战时需要,大量创作的速写既拉近了他们与火热的现场的距离,又促进了表现手法的鲜活丰富。当然,他们并未因此而放弃木刻,这多种媒介是并行的,或者一主一辅,或者同一画面不同表现,完全视条件而决定,而更为远景的目标则是突破单一媒介的整体的现实主义新艺术。

记者:这次美院的新展“战途猎画:抗战中后期李桦、黄新波、司徒乔的风景表达”,展出的并不是李桦的木刻版画作品,而是水墨画。你怎么看这些作品?

胡斌:虽然作为新兴木刻运动的重要创作者和组织者,李桦最为突出谈到的是木刻,但他所指的“新艺术”绝不仅限于木刻。他似乎是借助战地生活全面地推进其“新艺术”的目标,除了造型坚实有力的木刻,还有大批量的各类钢笔、竹笔、木炭、水墨速写,从数量和内容涉及面讲都是绝大多数战地写生创作者难以企及的。他的水墨作品主要着重于对现实生活情景与人物的体察,而不受传统水墨题材和笔墨程式的约束,在灵活生动的刻画之中体现出水墨的韵致。

他经常就同一题材和内容进行不同媒介的表达。正如一则有关他的战地水墨画的评论认为的,抗战对于中国艺术的促进以及现实主义基础的奠定,在木刻和漫画方面自不用说,在作为纯艺术的绘画方面也有所进展。李桦是一个木刻家,但同时也是“一个新艺术运动的建设者”。“他一面运用木刻作为新艺运的尖兵,一面却潜心于现实主义绘画的创作。”他以水墨这一旧工具大胆探索新的表现,却又不失去水墨固有的优点。即使是他的风景画,也不只是自然美的描写,而是与现实生活有关;所描绘的人物和事物则更是触动人心,让人“感到有人类的血肉,脉搏,和时代的气息”。

本版采写:南都记者 许晓蕾 实习生 温欣