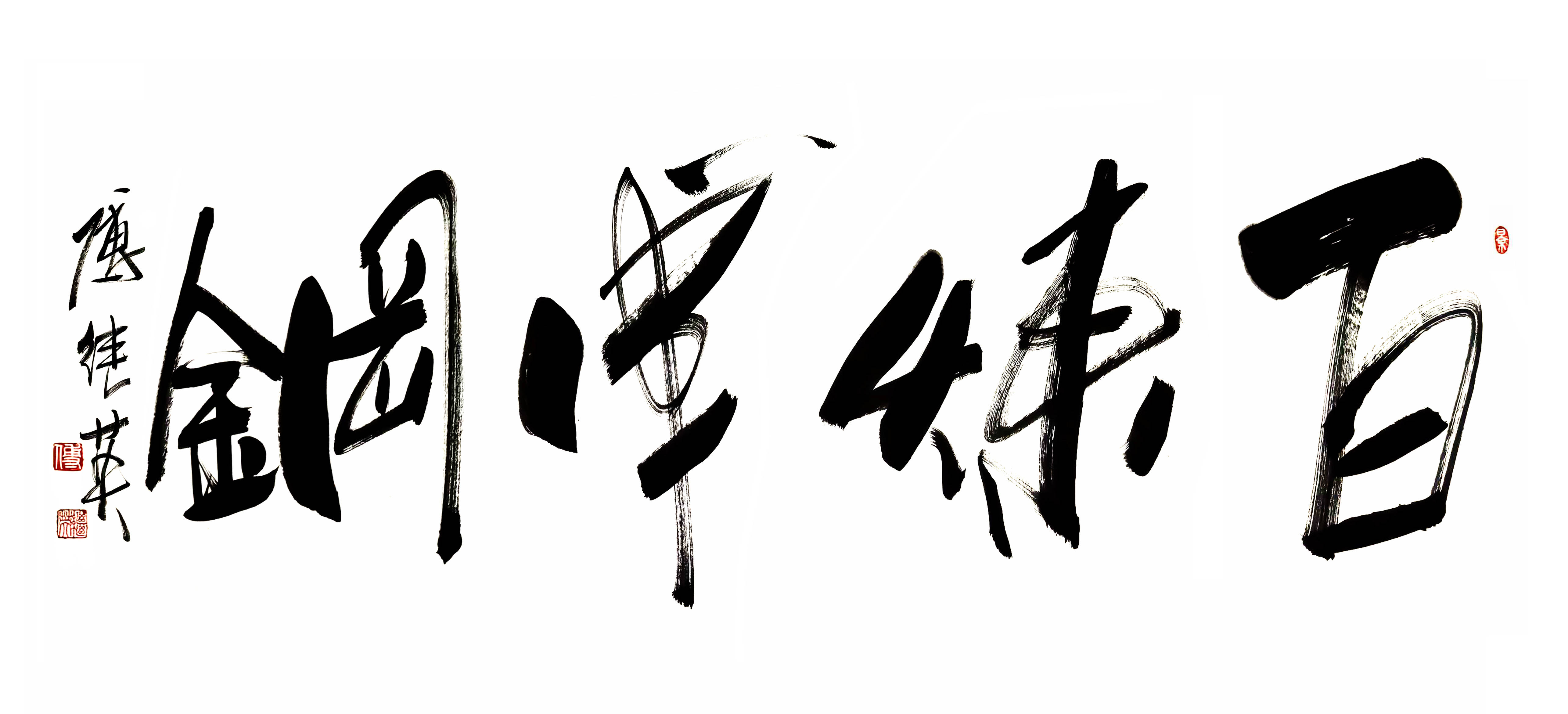

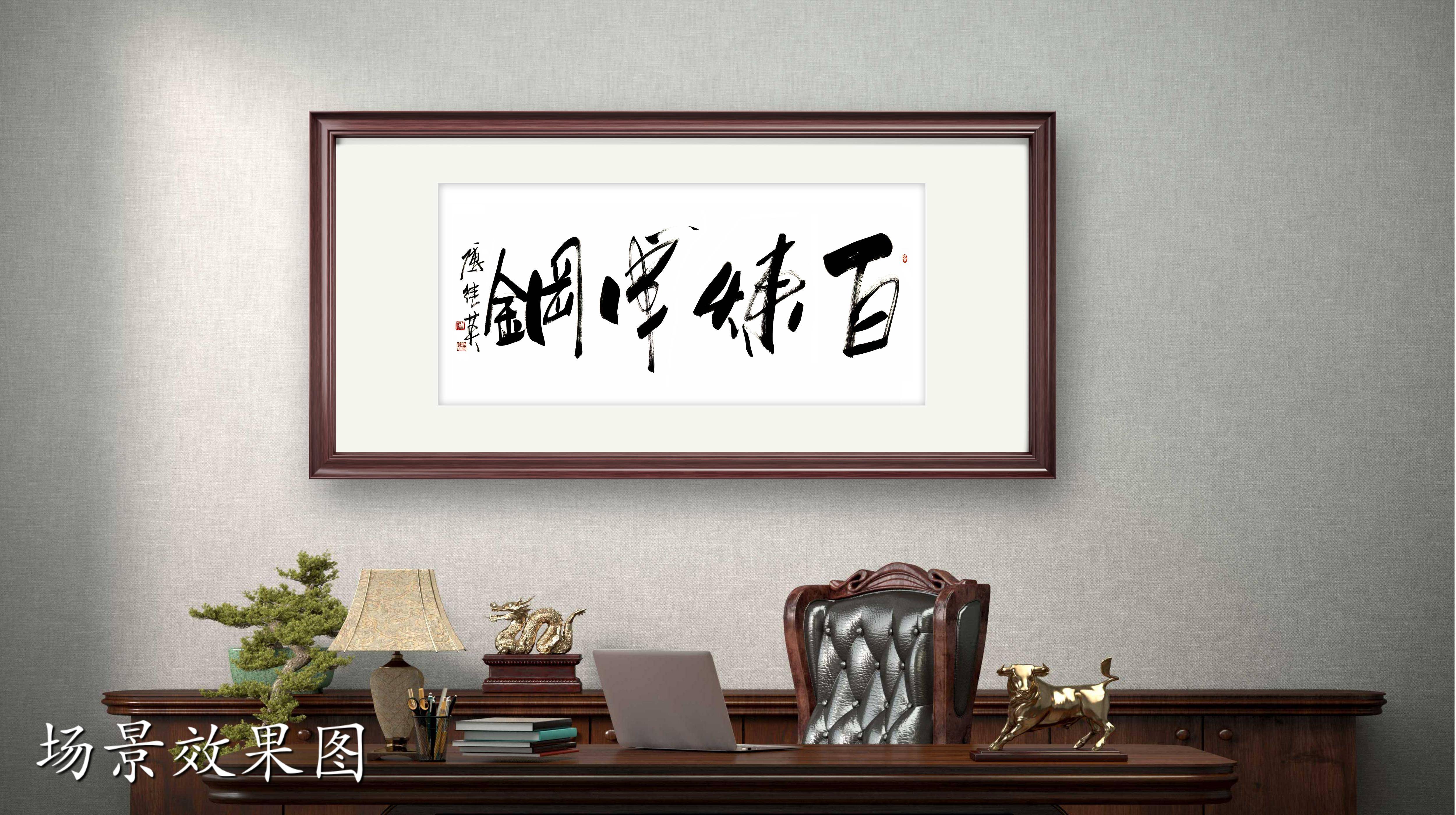

书房企业字画傅继英书法“百炼成钢”:烈火锤志,淬炼人生光芒

文/澜清 画作/傅继英

“百炼成钢”源自中国古代炼铁工艺的智慧结晶。道家典籍《抱朴子》中记载,炼制玄铁需经历九次淬火、百次锻打,方能去除杂质、凝练精魂。这一过程暗合《周易》“穷则变,变则通”的哲学逻辑——铁在烈火中经历相变,从脆硬的生铁转化为柔韧的钢材,恰似生命在困境中突破认知边界,实现质的飞跃。

“百炼成钢”其根源可追溯至古老的炼铁工艺。生铁因其质地粗糙、脆性大而难以直接使用,必须经过反复的锻烧与锤打,去除其中的杂质,方能转化为坚韧的钢材。这一过程与人生的成长轨迹有着惊人的相似之处。挫折与磨难,恰似那熊熊烈火与千钧重锤,无情地考验着我们的意志。每一次困境的降临,都是对内心的一次深刻叩问,是对脆弱与浮躁的彻底剔除。

就像司马迁遭受宫刑之辱,这无疑是他人生中最沉重的打击,然而他并未被命运打倒。在极端痛苦与屈辱中,他发愤著书,以顽强的毅力完成了被誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的《史记》。司马迁的人生,正是“百炼成钢”的生动写照,他在困境中实现了自我超越,铸就了不朽的精神丰碑。

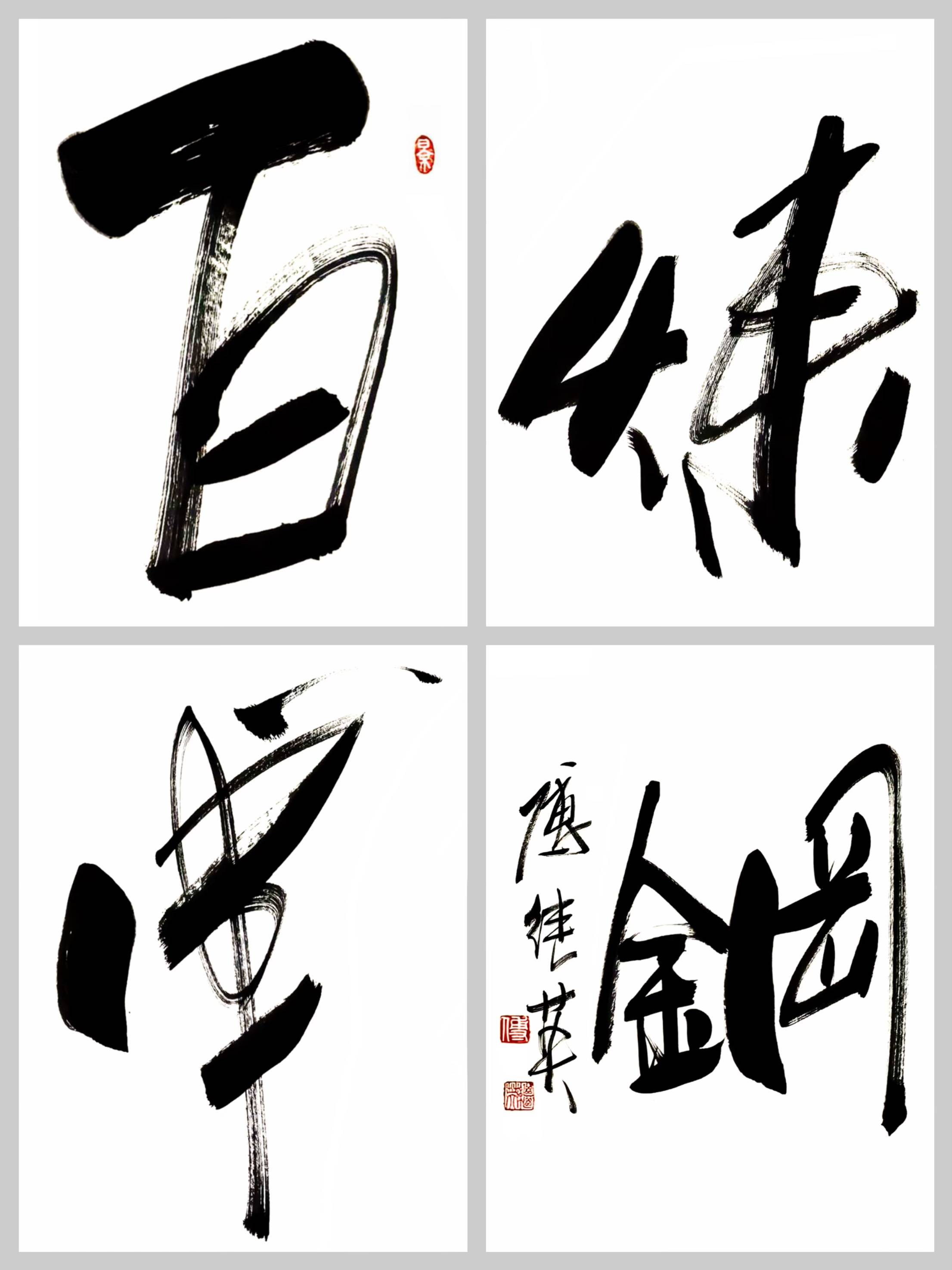

傅继英在创作时,将“百”字以篆书笔法呈现,九道竖画如熔炉烈焰升腾,象征着人生必经的九重考验。而“钢”字的飞白处理,则暗喻突破桎梏后的轻盈与通透。这种将物质转化过程升华为精神图腾的创作理念,与《百炼成钢》小说中袁廷发从保守工匠蜕变为技术革新者的历程形成跨时空呼应——当主人公在炼钢炉前领

傅继英书法作品“百炼成钢”若悬挂于学校的教室、图书馆或文化墙,能够有效激励学生努力学习,培养其坚韧不拔的精神和毅力。在公司、团队的办公室或会议室悬挂此作品,则可以鼓励员工在工作中不断追求卓越,克服困难,提升工作效率。在家庭环境中,尤其是青少年的房间或书房悬挂此作品,能够鼓励孩子在生活和学习中锻炼意志、追求目标。

傅继英的“百炼成钢”书法作品,以其深邃的内涵与独特的艺术魅力,成为了激励人们奋勇向前的精神动力。它让我们深刻领悟到,人生恰似一场漫长的炼钢之旅,唯有经历反复的锤炼与磨砺,方能褪去脆弱与浮躁,铸就坚韧不拔的品格,最终绽放出属于自己的耀眼光芒。