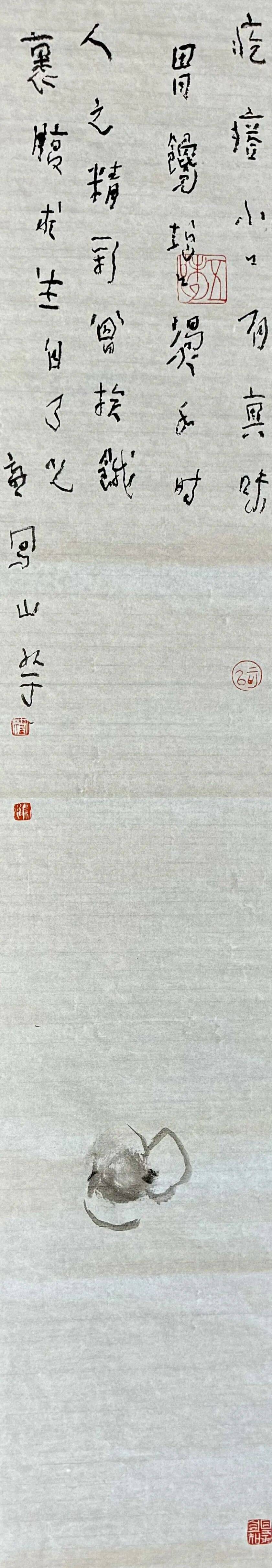

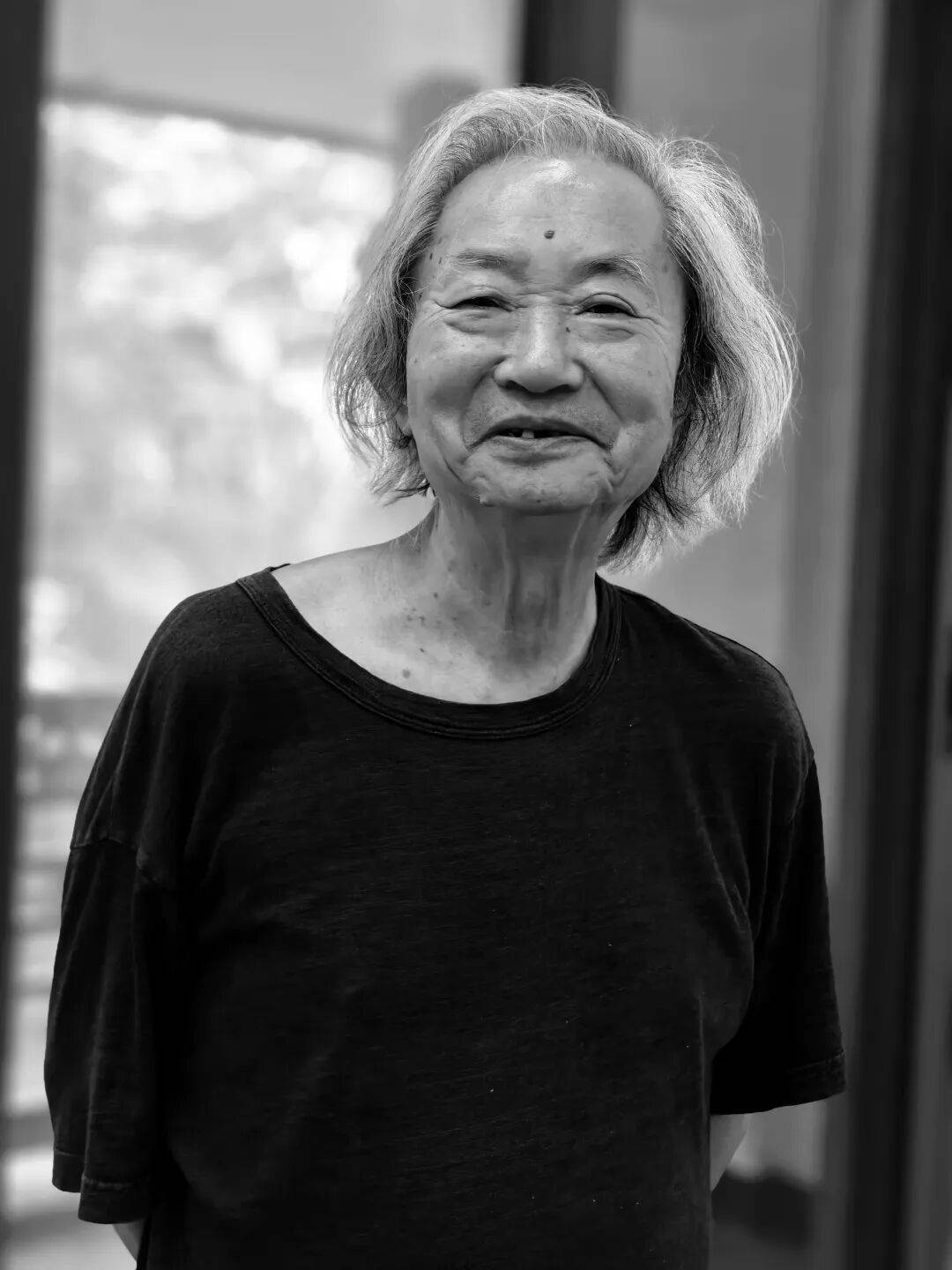

笔墨双修写春秋:刘云泉的书法意趣与绘画情怀

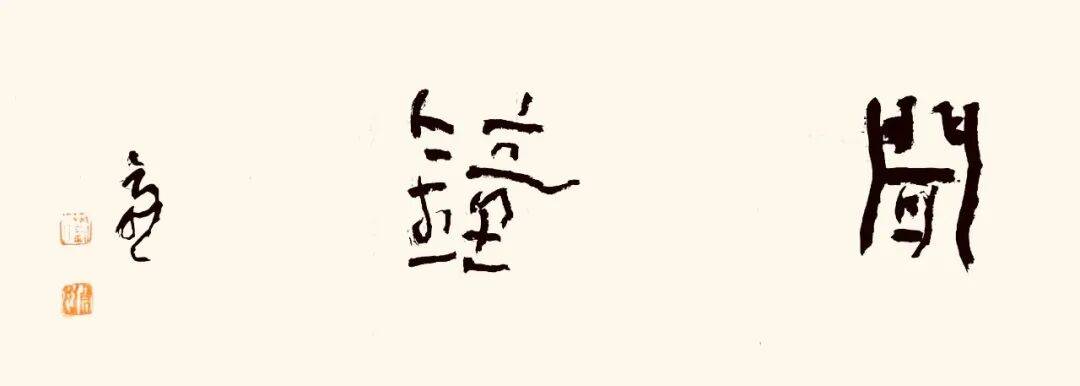

此 刻 自 省

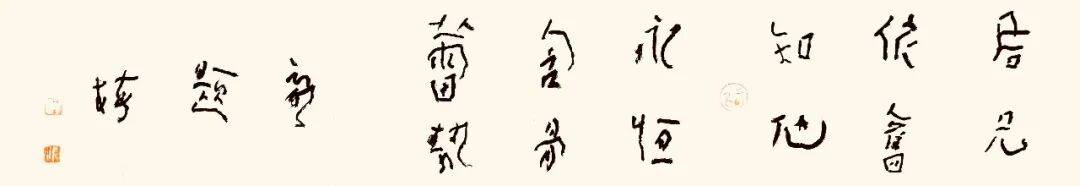

老夫年迈八十近二,朝后看,纠缠那些荣荣萎萎事情,没意思。

向前行,人生要走多少路,上了前山有后山,也许还能得未来。

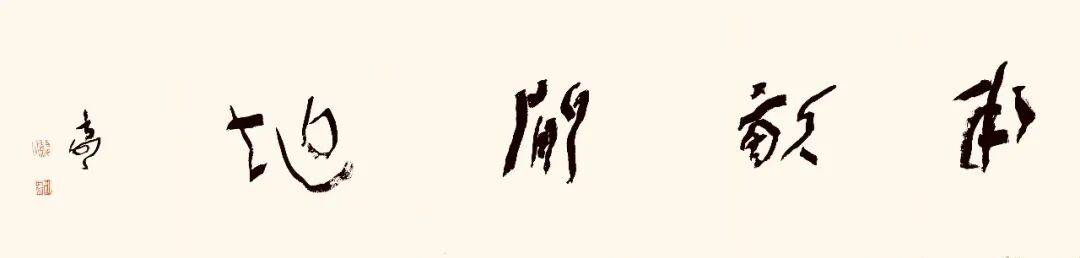

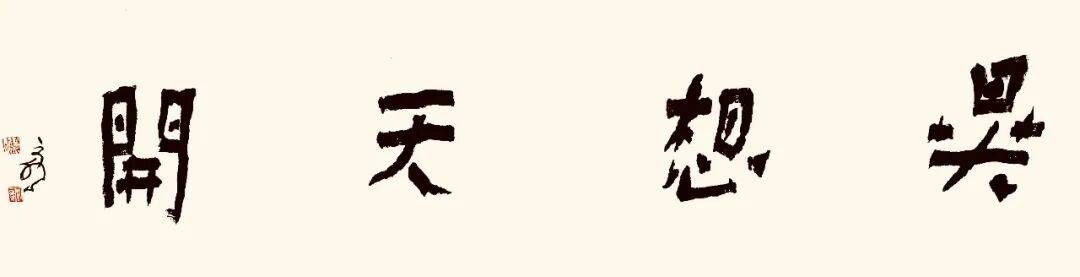

年迈难眠,有夜偏偏多痴梦:梦想写好字,梦想画好画,梦想敲字造句,异想天开,真身坦白,铸之骨韵,标秉文心,懵懂中混迹于时代文人画。快哉!

笔墨双修写春秋

刘云泉的书法意趣与绘画情怀

在中国当代艺术领域,能将书法与绘画熔铸出独特风格的艺术家并不多见,而1943年生于四川射洪的刘云泉,便是以“笔墨双修”在书坛画界留下鲜明印记的代表。作为一级美术师,他不仅曾任中国书协理事、创作评审委员会委员,以书法造诣享誉业界,更以绘画创作延续笔墨意趣,在纸墨间勾勒出兼具蜀地灵秀与个人风骨的艺术世界,用数十年实践诠释着“书绘同源”的深层意蕴。

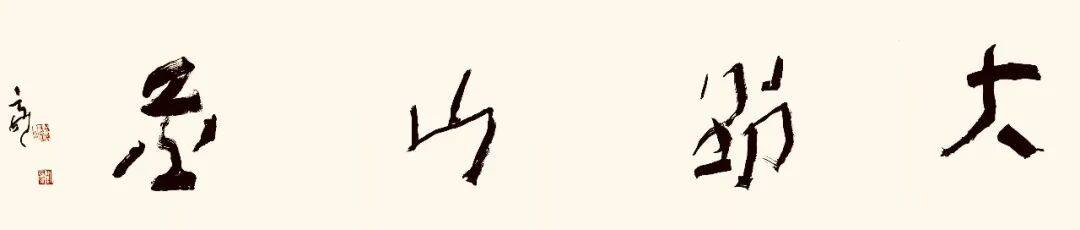

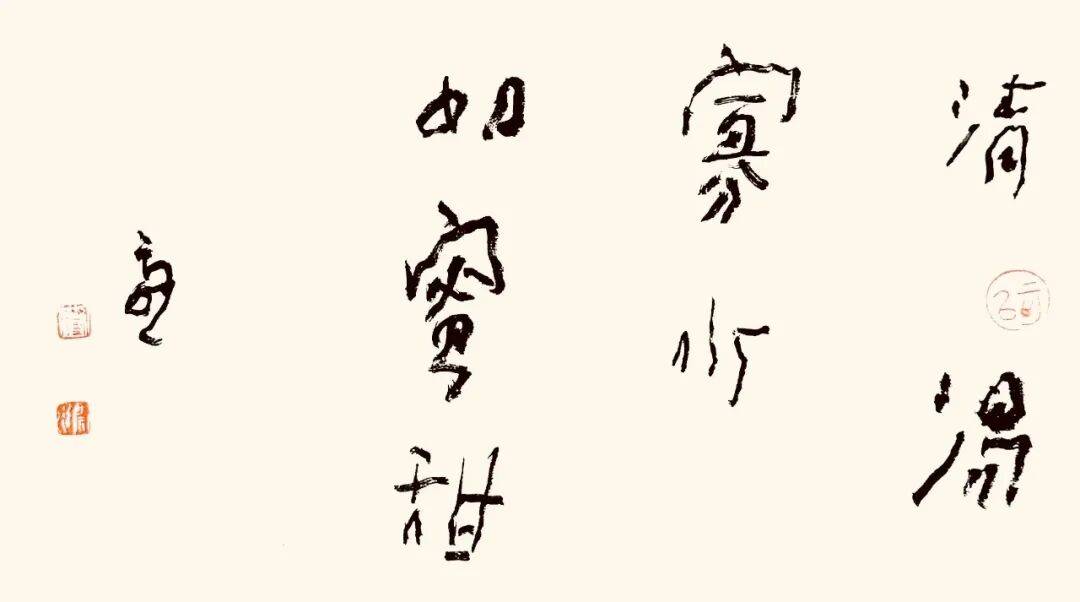

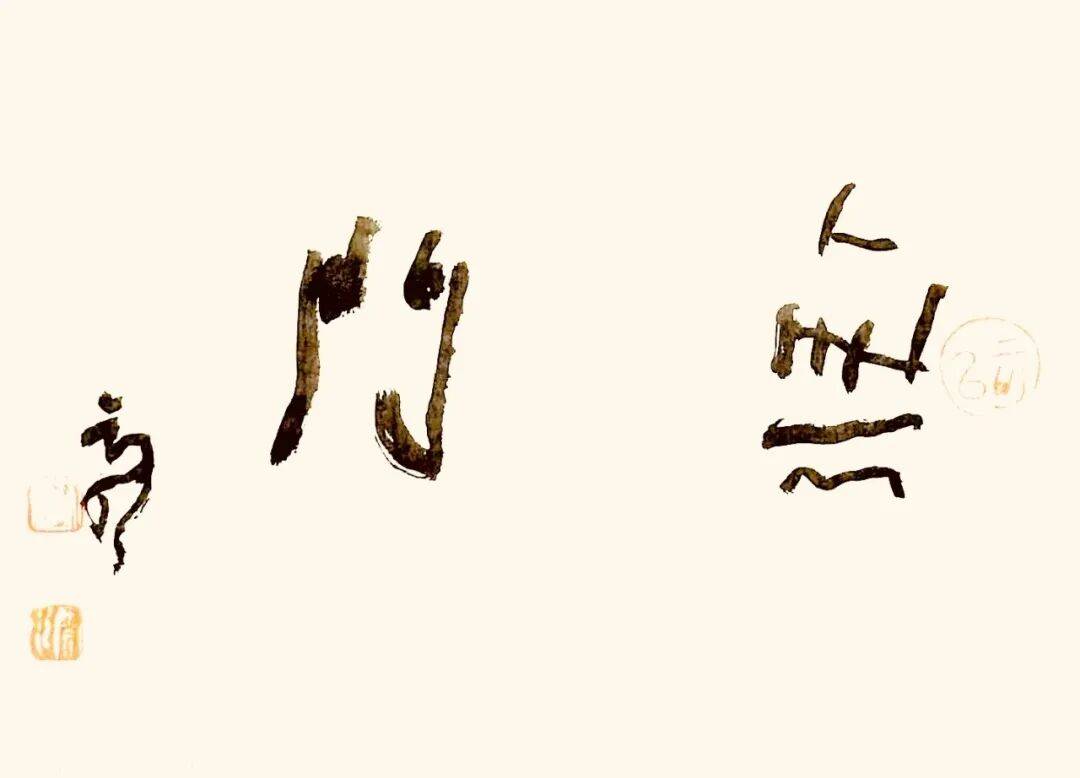

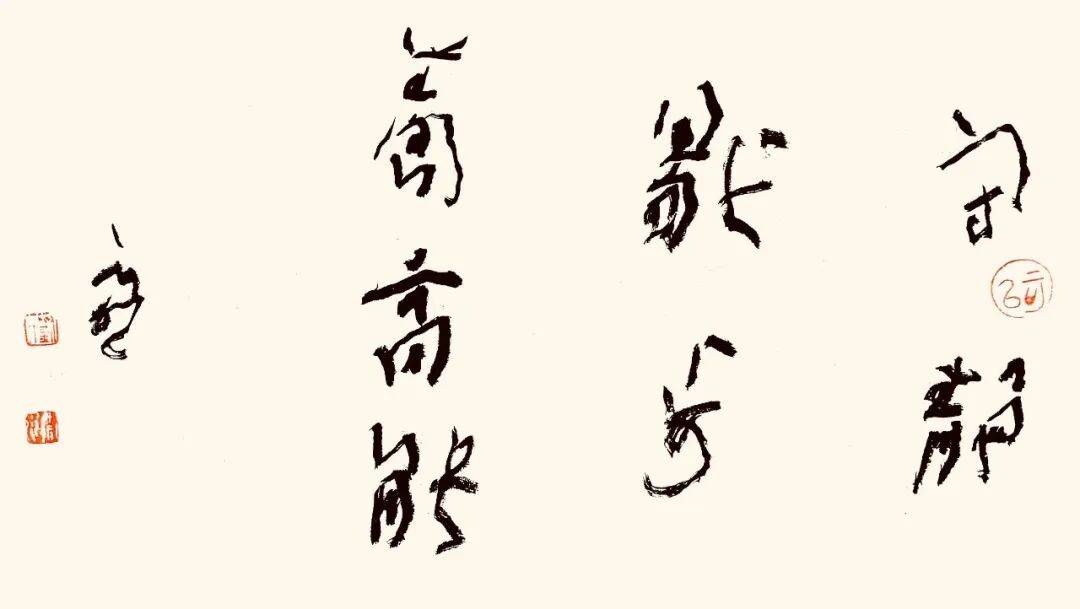

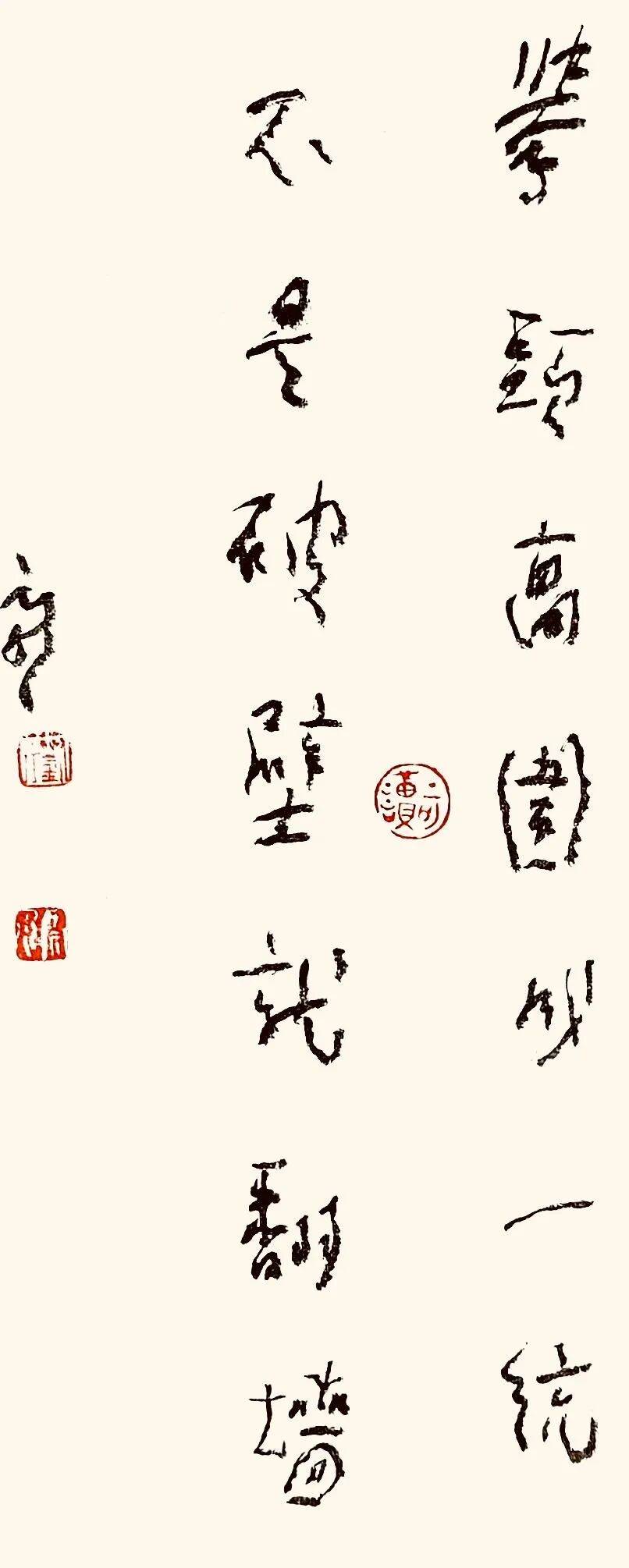

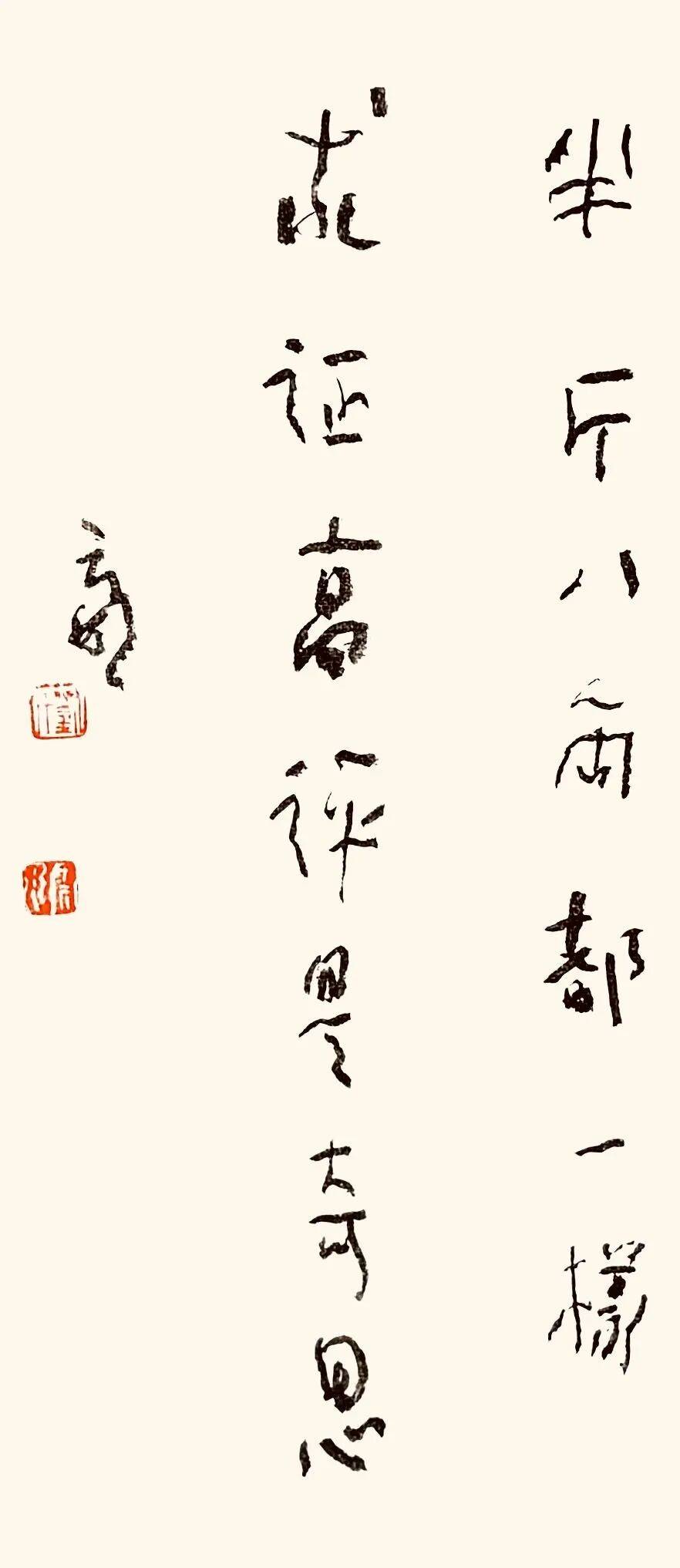

刘云泉的艺术根基,早在四川美术学院绘画系版画专业求学时便已筑牢。版画创作对线条精度、黑白对比与构图聚散的严苛要求,成为他日后笔墨实践的重要养分——这种对“形”与“线”的敏感,既滋养了他的书法,也为绘画埋下伏笔。毕业后,他先在书法领域深耕,从汉魏碑刻中汲取精髓,对《爨宝子碑》的朴厚、《爨龙颜碑》的恢弘钻研至深,更打破“执笔必中锋”的惯性,以正侧锋交替的笔法,让线条兼具稳重与洒脱。其行草作品尤见个性,篆隶的古拙体势融入灵动笔意,字与字、行与行之间疏密有致,既显古人风骨,又藏自家意趣,恰如蜀地山水般,既有险峻之态,又含温润之韵。也正因这份独特的书法造诣,他先后获中国书协“中国书法艺术荣誉奖”,更以中国书协理事、四川省书协常务副主席的身份,推动区域书法事业发展,成为书坛公认的“蜀地书风”代表人物之一。

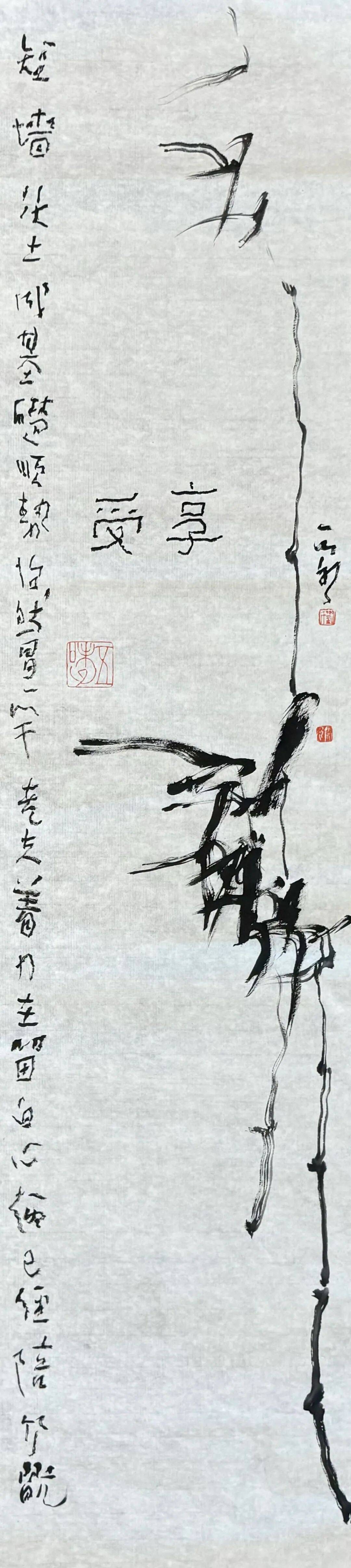

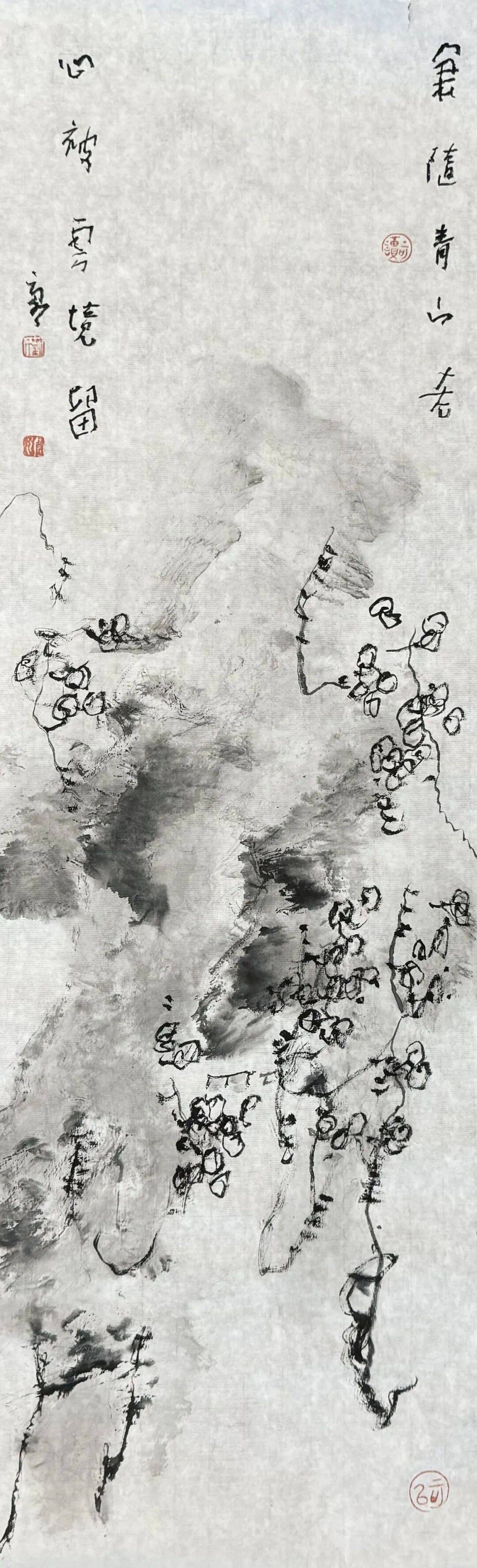

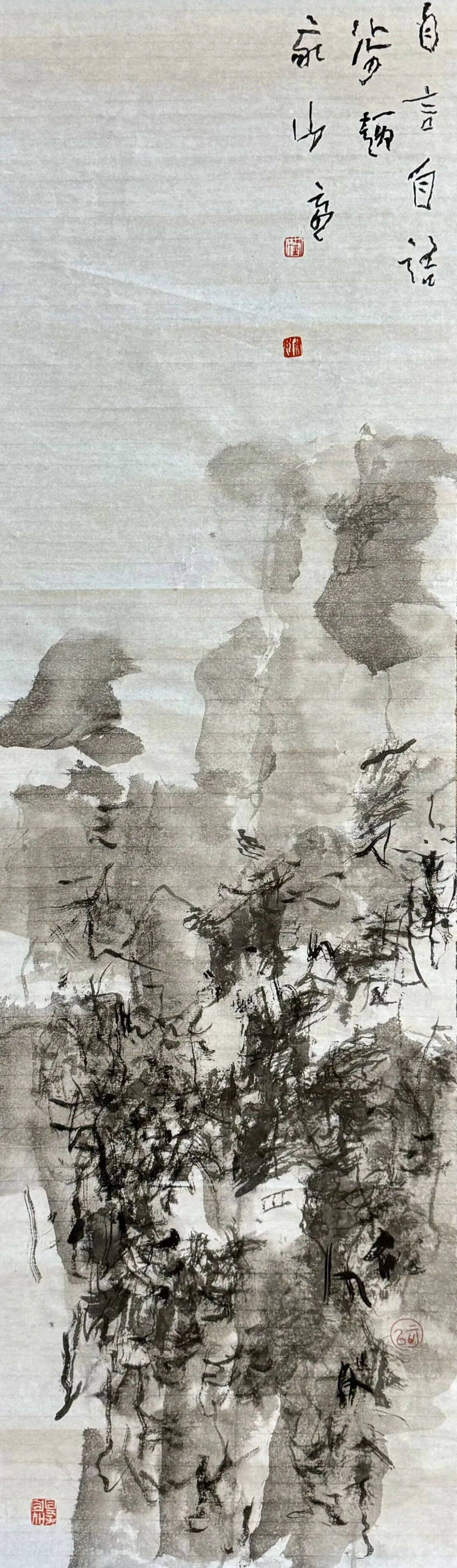

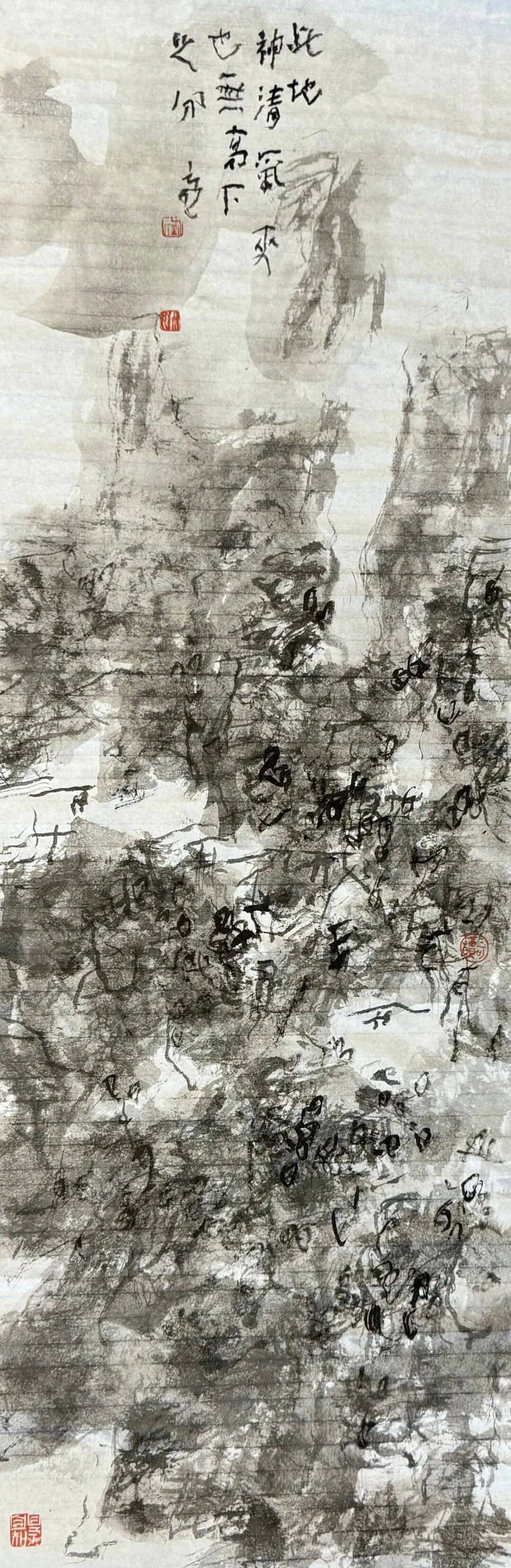

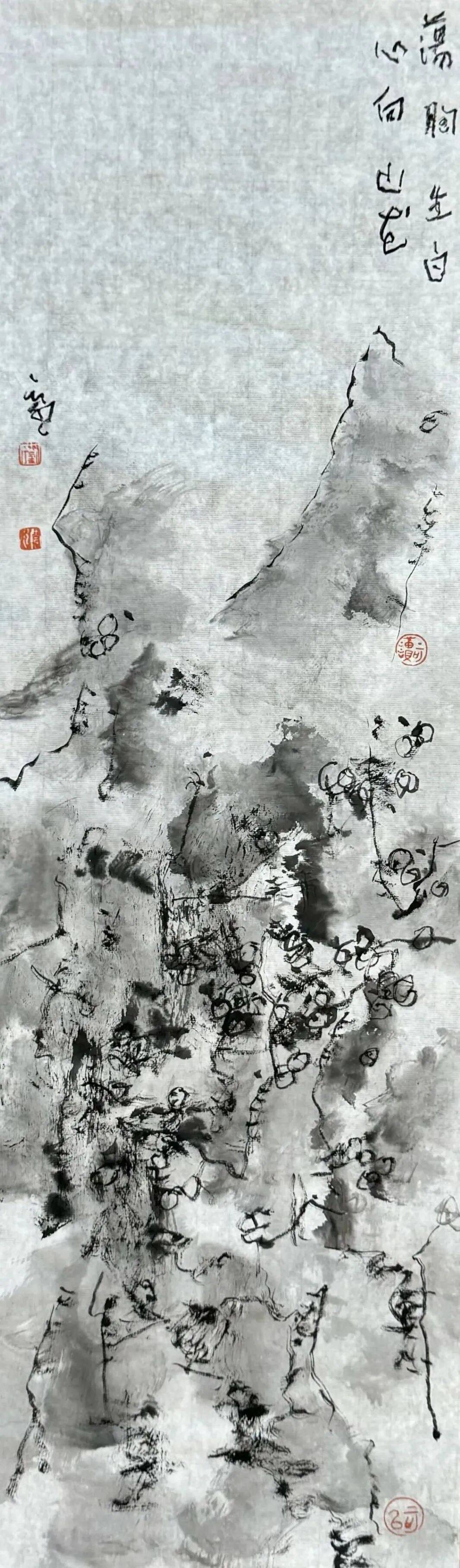

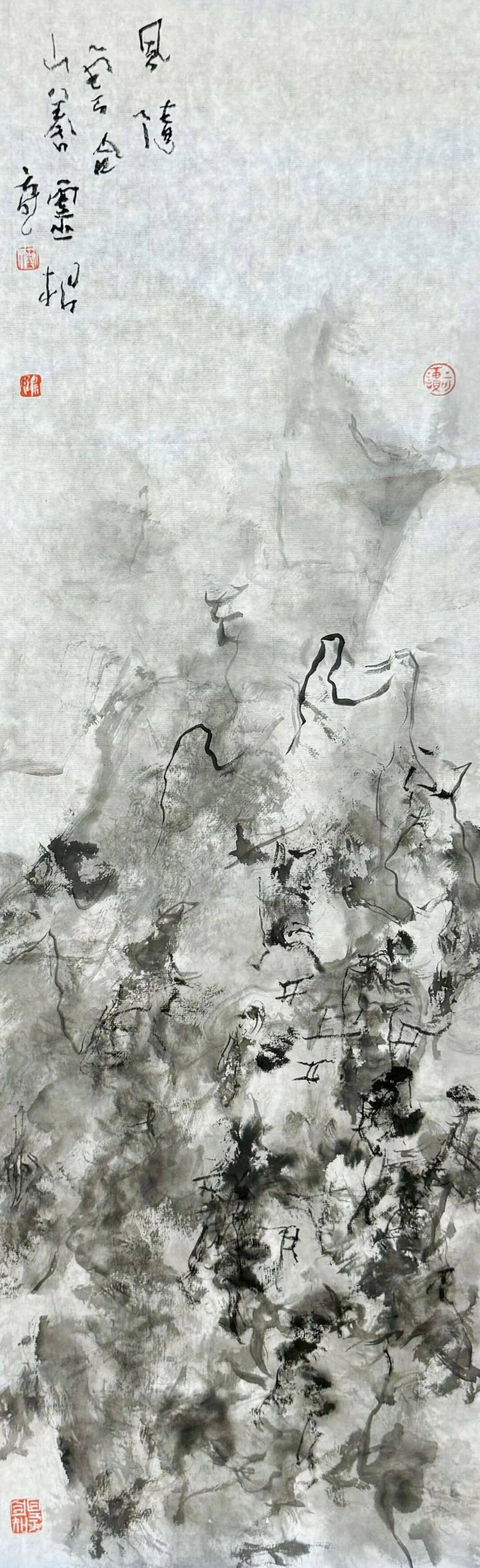

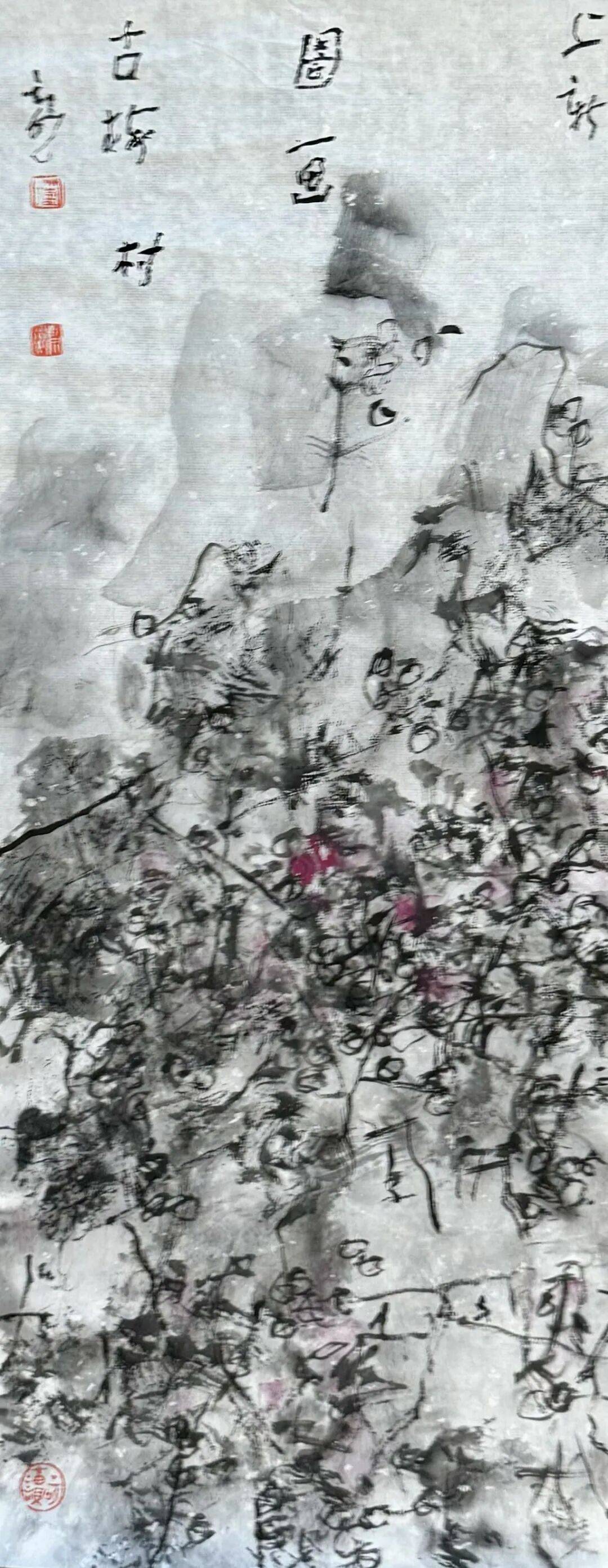

而书法的笔墨意趣,又自然流淌进刘云泉的绘画创作中,让他的画自带“书写性”的灵动感。他的绘画多以山水、花鸟为题材,却不循传统写实路径,而是将书法的线条语言与构图逻辑融入其中。画山水时,他不用繁复皴擦,而是以书法的中锋线条勾勒山石轮廓,用侧锋墨色表现云雾层次——笔锋的提按转折间,既有行草的恣纵洒脱,又藏篆隶的沉厚古拙,让远山近石仿佛在纸上游走,兼具力量感与空灵感;绘花鸟时,他更重“意到笔随”,如笔下的兰草,以劲挺线条起笔,以淡墨晕染收尾,叶片的舒展、花茎的转折,全凭书法的笔势掌控,不刻意追求形态逼真,却能传递出兰草“空谷幽香”的气韵。这种“以书入画”的创作方式,让他的画摆脱了“描摹”的局限,每一笔都带着书法的筋骨,每一处墨色都藏着笔墨的韵律,恰如他自己所言:“画里的线条,得有书法的‘气’,不然就是死的。”

更难得的是,刘云泉的书法与绘画并非简单的“技法叠加”,而是“意趣互通”的有机整体。他的书法作品中,常能见到绘画的构图思维——比如大幅行草的章法布局,借鉴了山水画“虚实相生”的理念,实处笔墨密集如峰峦叠嶂,虚处留白如云雾缭绕,让书法不仅是文字的排列,更成为一幅“无象之画”;而他的绘画作品里,又处处透着书法的笔墨精神——即便是小幅花鸟,墨色的浓淡、线条的粗细,都遵循着书法“屋漏痕”“锥画沙”的质感追求,让画面既有丹青的色彩意趣,又有书法的笔墨风骨。这种“书即是画之骨,画亦是书之延伸”的艺术观,让他的作品形成了独特的“辨识度”:无论见字还是见画,都能感受到那份源自蜀地的率真与洒脱,以及对传统笔墨的创造性转化。

从四川射洪的少年到书坛画界的名家,刘云泉始终以“笔墨”为舟,在书法与绘画的长河中摆渡。他的书法,是对传统碑帖的敬畏与突破;他的绘画,是对笔墨意趣的延伸与表达。二者相互滋养、彼此成就,共同勾勒出一位艺术家“笔墨双修写春秋”的人生轨迹,也为当代艺术如何传承“书绘同源”的传统,提供了极具参考价值的实践样本。

作品欣赏