鉴赏宋代哥窑

宋代“五大名窑”之一,这里所说的哥窑是指传世的哥窑瓷。其胎色有黑、深灰、浅灰及土黄多种,其釉均为失透的乳浊釉,釉色以灰青为主。常见器物有炉、瓶、碗、盘、洗等,均质地优良,做工精细,全为宫廷用瓷的式样,与民窑瓷器大相径庭。

宋 哥窑灰青釉葵花式三足洗

宋 哥窑灰青釉葵花式三足洗

传说古代时在龙泉曾有兄弟二人烧窑。哥哥的烧造技术比弟弟高明,招致弟弟的嫉恨。为破坏哥哥的声誉,弟弟就偷偷地在哥哥配好的釉料中添加了许多草木灰,而哥哥全无察觉。烧好后开窑一看,瓷器釉全裂开了,裂得很有趣味,有的像冰裂纹,有的像鱼仔纹,还有的像蟹爪纹。心地善良的哥哥见此情景惊呆了,怎么办呢?只好拿到市场去处理,没想到一到市场,人们对这种带有裂纹的青釉瓷产生极大兴趣,一抢而空,于是哥窑便由此而闻名天下。而弟弟仍烧造青釉瓷器,质量总是略逊于哥哥一筹,人们称其为弟窑。目前哥窑传世品均为宫中藏品,目前主要收藏于北京故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆及国外一些大博物馆中。

——先来看看这件哥窑有哪些好的地方:

宋 哥窑葵口折腰洗

宋 哥窑葵口折腰洗

此件哥窑釉面色泽温婉,釉质精致细洁,呈现“酥油”般的光泽,釉色为灰白中微微泛青,使青灰色泽委婉腼腆;釉面开片呈网状,错落重叠犹如冰裂,开片细密布满器物整体,就如书中所说的“百圾碎”或“龟子纹”;在高倍放大镜下釉面中的气泡如“攒珠聚球”;胎土细腻,一指叩之,声如木屐;“紫口铁足”,器皿口部唇边缘釉色隐露胎色而呈浅浅黄褐色,底足未挂釉处呈现铁黑色,胎质细腻润滑如婴儿肌肤;此件物品完美的呈现宋代哥窑细腻润泽紫口铁足的特色。

那要如何去鉴别哥窑的特征呢?

第一:哥釉面有状色裂(即开片),重叠如述裂,或成组片。一般多有两种纹路,即在硫的黑色裂纹间交织着细密的黄、红色裂较(丝线”或“血纹”)但有的则只有一种紫色裂数,面组小片到色。

宋代 哥窑葵花洗

宋代 哥窑葵花洗

第二:釉层甚厚,最厚处几乎与胎相等。用100倍以上显微镜放大观察时,可见釉内含有致密的气泡聚集如同聚沫攒珠般。此特点乃是识别真假。

第三:釉面含有一层好似丝绸般的油光含蓄柔和,有如皮脂或微汗的润泽。过去古董界俗称之为酥油光.属于现代所谓“光釉”之类。有米白、奶白、米黄、奶黄、粉青、灰青、灰绿、油灰等多种颜色。

宋 哥窑双龙耳香炉

宋 哥窑双龙耳香炉

第四:答胎体大都紫無或黄色,器器口边轴海处由于隐约露出胎色而呈黄色或紫色,同时在底是表处是铁黑色,因此俗称之为“紫口铁足。底足也颇为特别,其圈足底边狭窄平整,非宽厚凹凸,足之内墙深长,足之外墙浅短,难以用手提拿起来。

宋代 南宋哥窑碗

宋代 南宋哥窑碗

第五:胎骨:哥窑瓷器的胎骨较厚、胎质细腻,胎色呈黑灰、深灰或土黄不一。胎质有粗松的砂胎与坚政的胎之分,胎色除上述的紫黑或棕色有浅灰、深灰、黑黑灰乃至土黄等色此看来哥容器物比较复杂,必必须结合质、色方能全面。黑胎、紫口、铁足、青釉、浅断白纹(开片无人为沁色)、薄胎厚釉,器型有鼎、觚、炉、瓶、碗、奁、杯、盘等,釉质温润如玉,工艺精致,器型高贵,对于开片的描素;蟹爪纹、流水纹、百圾碎、牛毛纹、文武片等。产地;南宋早期龙泉溪口、大窑、小梅等。

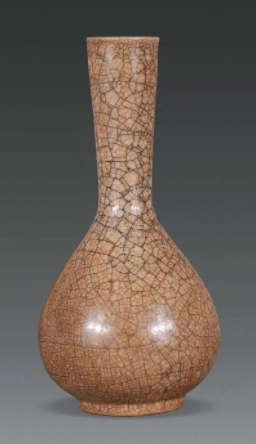

宋 哥窑青釉长颈瓶

宋 哥窑青釉长颈瓶

宋代哥窑瓷器具有鲜明的时代特征,笔者仔细观察过,其琢器造型多以仿青铜器为本,古拙、质朴、浑厚。胎质坚致,可分为灰、油灰、黑、赭诸色。其中胎质粗松者叩之声音沙哑,胎呈土黄色,似欠火力。釉质凝厚如同堆脂,色泽有粉青、灰青、油灰、月白、灰黄、深浅米黄等多种,釉面均开有不同角度的冰裂状纹片,色浅黄者如金丝,色黑者宛若铁线,两者相互交错如织,故名「金丝铁线」。

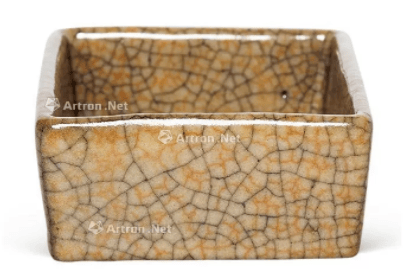

宋 哥窑四方洗

宋 哥窑四方洗

以上特征可以帮助我们更好地理解和识别传统哥窑瓷器。需要注意的是,由于历史的原因,市场上可能存在各种仿制品,因此在鉴定时还需结合具体的历史背景和技术知识进行综合判断.