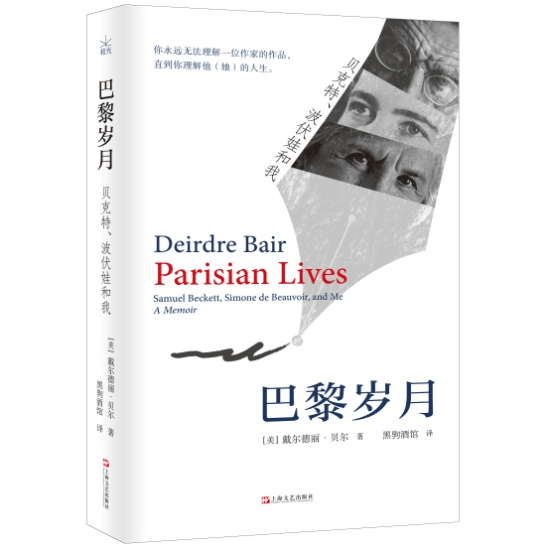

书讯 |《巴黎岁月:贝克特、波伏娃和我》:我是如何给贝克特、波伏娃写传记的

身处巴黎的贝克特和波伏娃,既是影响世界的文艺巨擘,也是个性强烈、难以驯服的传奇人物。本书作者戴尔德丽·贝尔在与他们近二十年的博弈和知交中,揭示其鲜为人知的另一面。

书中给出很多令人感兴趣的话题:贝克特和波伏娃如何面对他人对自己的探究?他们如何面对自己不愿宣之于口的幽暗面?一个合格的传记作者应该如何处理信源、如何挖掘出独家的素材?面对自己崇敬的偶像是否要回避其看起来不光鲜的一面?一个女性写作者如何面对性别和所谓圈子的偏见?一个家庭生活幸福的女性如何平衡自己事业和家庭责任之间的矛盾?

凡此种种,在书中均有生动的答案。

【内容简介】

从荒诞派戏剧开山者贝克特到女性主义第一人波伏娃,从20世纪70年代到80年代,从名利圈内到名利圈外,从男性中心视角到女性意识觉醒……美国传记作家戴尔德丽·贝尔从幕后走向台前,用这本《巴黎岁月》真实记录下自己是如何开展研究、采访并完成贝克特、波伏娃这两位身处巴黎的文化巨擘传记的过程,细致描绘了她与两位桀骜不驯、难以相处的作家之间或难以捉摸、或针锋相对、或温暖动人的人性瞬间,同时诚实地刻画了环绕这两大传奇作家的名利圈内外各种人的表演,以及身为女性作者,面对社会与家庭的双重重压,她在矛盾与挣扎中探索前行,最终实现了精神蜕变与自我成长。

同时,《巴黎岁月》也是一部关于传记如何写作的实践指南,非常具象细致地展现出一本名人传记的“创作方法论”,包括应该如何着手、如何采访、如何采用素材,以及会面临何种挑战等等的写作技巧和经验。

【作者简介】戴尔德丽·贝尔

美国传记作家,凭借《塞缪尔·贝克特传》获得美国国家图书奖,她的回忆录《巴黎岁月》(本书)也进入普利策奖的决赛。她关于西蒙娜·德·波伏娃和卡尔·荣格的传记最终入围《洛杉矶时报》图书奖,《西蒙娜·德·波伏娃传》被《纽约时报》评为年度最佳书籍。她关于阿娜伊斯·宁和索尔·斯坦伯格的传记都是《纽约时报》的推荐书籍。

【译者简介】黑驹酒馆

北京大学英语语言文学系学士,伦敦政治经济学院媒体与传播专业硕士,资深译审,译著有《人之将死》《寻访北京的古迹》《世界建筑杰作》《中国文学》(中译英)《案发现场的苍蝇》等。

【精彩文摘】波伏娃的愤怒

巴黎是个很小的地方,文学界这个小圈子常常尤其险恶。关于我的谣言有时候传到波伏娃那里,通常涉及我要怎么写她,尽管这些谣言完全不同于有关贝克特和我的谣言(说我利用性获得他的许可给他写传记),我发现涉及波伏娃的谣言造成的困扰还要大得多。他们告诉她的常常不仅是简单的曲解,而是彻头彻尾的谎言。有好多次我不得不向她解释,她听到的有关我的故事都是假的,她每次都相信我,并且加深对我的信任。那些年,我格外小心,但就算这样,也不足以阻止那些谣言,这样的谣言在我们之间制造过短暂的混乱。

我以为自己成功保持局面的平稳,直到两个在美国生活工作的法国女人决定她们也要写波伏娃传记并且蓄意破坏我的传记。克洛德·弗朗西斯和费尔南德·贡捷两位教授在学术休假时来到巴黎,要和波伏娃见面并做采访。波伏娃问我她应该怎么做。我说,合作与否由她自己决定,想对她们吐露多少也由她决定。我们下次见面的时候,她说已经见过她们,并且不屑地说她们不构成竞争,因为问的问题全都围绕她的女权主义。她说还会再见她们几次,但我不必担心。不过,她们确实想见见我,她把我的电话告诉了她们。

她们打电话请我吃饭,出于礼貌,我去了。从见面那一刻,我就不信任这两个人。那顿饭吃得很郁闷,在一个阴森森的小饭馆,她们全程讨论的只有一件事:“波伏娃在西尔薇身上新发现的同性之爱。”我尽快找理由脱身,当即决定不再跟这两个女人有任何联络。

下次见面,我看得出波伏娃情绪极糟。我面前是一个怒火中烧、充满怨恨的女人,坐在沙发上她的小窝里。她涨红着脸,言语简短唐突甚至粗鲁。之前有过几次,我刚开始提问她就发脾气,但她通常都会意识到,让她心烦的事情都和我无关——她的女权主义朋友提出的要求过多,她不想见多年以后突然出现的某个资产阶级学校的老同学,西尔薇想让她做某件她不想做的事情等等——于是她会恢复合作态度。这回,她的坏情绪不仅没消,反而越来越严重。她很少因为开心而春光满面,但一生气或心烦就会脸色发黑。我当时正在想,从来没见过她的脸色这么红一块白一块的,这时她突然爆发了:“你想要写西尔薇和我是同性恋!你想要告诉全世界!”她说“同性恋”这同个字的时候,几乎在嚷嚷。

我之前还没想好怎么问她和西尔薇的关系到底是什么性质,觉着这个话题最好留到研究和采访结束时再说。我的逻辑是,为什么要在没有必要的时候制造麻烦,为什么不先挑高球等到时机成熟再来一记绝杀?这股怒火显然由别人煽动,我按照逻辑推理得结论:这来自弗朗西斯和贡捷。我问波伏娃,她证实我的怀疑,说这两个女人“警告”她,我谈的都是她的“同性性爱”,我的书也打算写这个。我对她说,我认为她这时候已经对我有充分了解,知道情况并非如此。她说是的,当然,她一分钟都没相信她们的话,我相信她这么说的时候是春光满面的。我认为她希望我放弃这个话题,但我没有。我镇静地说,很高兴这个话题提出来,现在她应该谈谈这种关系,这样我才好知道怎么下笔。

“我们不是同性恋!”她几乎又一次嚷着说出那个词。”我们没有做——”这时她没有用语言,而是用手,手心向上,坚决有力朝下体一挥。

“不好意思,”我说,“但您得告诉我”——我也用手往下一挥——“是什么意思”。

“当然可以,我们接吻,拥抱,触碰彼此的乳房,但我们”——又是向下一挥——“这下面什么也没做!所以你不能说我们是同性恋!”

那么,我想,我该怎么称呼她们?她决意否认和女性的接触,尽管存在那么多相反证据。可是,作为传记作者,我无法忽视她生命的这个部分。几个月后,我回到纽约解决了这个问题。当时,我召集来自不同领域、不同性取向的女权主义学者帮我找到写她性身份的最好办法。我采纳公认的观点,当时在写埃莉诺·罗斯福传记的布兰奇·维森·库克表达得最好:“如果她自己不认同同性恋这个身份,你就不能说她是同性恋。”因此,我写了措辞谨慎的尾注,极其学术,尽量接近我总结的复杂的性身份,然后就此打住。

*以上内容摘自《巴黎岁月:贝克特、波伏娃和我》

*本文经出版社授权发布