大尺幅油画“重获新生”,红色记忆直接拉满|vlog

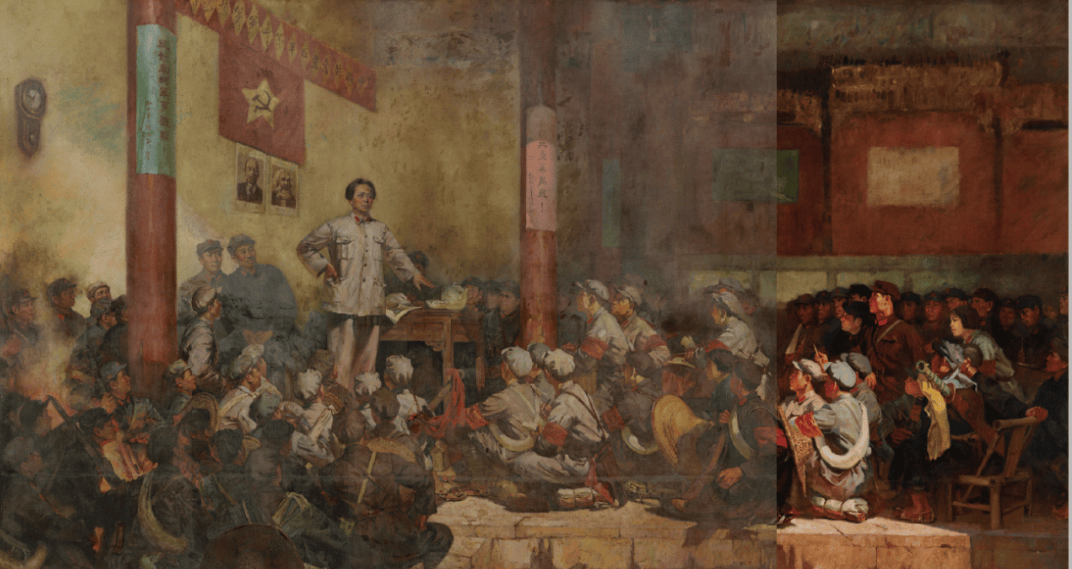

8月30日,“回溯经典・荣光重现——红色足迹《古田会议》油画修复研究成果展”在广州美术学院美术馆(昌岗校区)盛大开幕。作为迄今国内最大尺幅革命题材油画的保护与修复研究成果专业呈现,展览以油画《古田会议》为核心,通过“历史记忆—科学解析—修复传承”三重维度,让这件承载革命精神的艺术遗产,在科技与匠心的加持下重焕荣光,开启跨越时空的红色对话。

本次展览不仅聚焦油画修复的技术突破,更深度还原了这件艺术遗产从革命精神溯源、科学手段解码到修复技艺重现的完整生命历程。据了解,《古田会议》油画的修复工作由广州美术学院28名师生组成的团队历时7个月完成,团队成员每日坚持5至8小时精细作业,成功攻克多项技术难关:采用有机溶剂凝胶技术精准控制表面涂层清洗范围,在保障修复效果的同时兼顾画作保护;创新引入牙科打磨机,对顽固油渍进行毫米级精细处理;选用Regalrez 1094合成树脂作为保护光油,有效延缓画作黄变,为其提供长效保护。整个修复过程,完美融合科技手段与文物保护理念,让这件承载革命记忆的重要艺术品得以完好传承。

“七个月的修复历程,是对历史真实性的绝对尊重,其最终目的,是修复现代人与历史的精神联结,让古田会议的精神火种,借由艺术的定格、科技的解码与修复的匠心,重新获得照亮未来的蓬勃力量。”广州美术学院党委书记林蓝在开幕式致辞中说道。

广州美术学院文化遗产保护与管理学院副院长贾鹏进一步介绍修复细节:“我们用7个月时间给画作‘做手术’。2014年修复时,工作人员曾给画作涂过一层胶,受龙岩当地潮湿环境影响,这层胶发生变质,导致画作表面像人眼患‘白内障’看实物一样模糊,严重影响观赏效果。广美团队以科学检测为前提,力求99%保留画作原貌,仅对清洗后出现的缺失部分进行补色,不做过多色彩修复。”

此次修复面临多重挑战,大尺幅操作便是难点之一。该画作尺寸达2.8米×4.8米,翻面、移动时极易受损。团队提前充分讨论操作方案,确保每一步流程安全;针对原木质画框易受潮生虫的问题,改用具备抗潮湿特性的铝合金画框,通过机械力均匀绷直画作,避免人力拽拉不均对画作造成损伤。在修复精度上,为避免损伤颜料层,团队前期开展大量科学检测,深入分析病害原因,依据检测结果制定精准修复方案;修复过程中若遇新问题,立即暂停作业、集体讨论,及时优化解决方案。

值得关注的是,此次修复项目兼具“课程思政”功能,参与师生在修复实践中深入了解红色历史,深刻理解古田会议的重要意义;同时也充分体现文化遗产保护专业的学科特点——需融合历史、艺术史、理化等多学科知识,先明确作品的创作背景与艺术手法,再系统开展修复工作。

中国文化遗产研究院研究员、原副院长詹长法指出,油画源于西方传统,并非中国本土艺术形式,目前国内在油画修复领域尚未形成成熟体系,这给修复工作带来基础层面的挑战。而《古田会议》油画不仅尺幅大,还具有重要历史代表性,如何在操作中有效去除污迹与老化的胶层,同时真实还原画作原貌,对修复技术与流程把控提出极高要求。“此次修复开创了国内大型油画保护修复的先河,为同类大型油画修复提供了宝贵的实践参考。”詹长法表示,广州美术学院将修复实践与教学相结合,组织本科生、研究生参与其中,实现了项目实操与人才培养的双向融合,意义深远。

“这幅油画修复的圆满完成,是古田会议纪念馆与广州美术学院合作的结晶,也是广州、龙岩两市对口合作的重要成果与生动实践。”古田会议纪念馆党组书记、馆长黄光礼告诉记者,“我们希望以这幅画作修复成功为契机,进一步推动广州、龙岩两市的深度合作,结出更多丰硕成果。”

记者了解到,在2025年新学年即将启幕之际,广州美术学院增设了全省首个文化遗产保护与管理学院。该学院致力于打造“全科医院”式的文化遗产保护与管理平台,覆盖多门类修复与管理领域:在现有油画修复基础上,逐步拓展至西方纸本(素描、水彩、版画)、文献古籍、雕塑装置、传统工艺(漆器、陶瓷)等领域;人才培养上兼顾技术修复与管理人才培育,旨在培养既懂修复技术,又能从事文化遗产活化、管理工作的复合型专业人才。未来,学院还将引进更多专家资源,不断完善学科体系,为国家文化遗产传承培育高素质专业人才。

文|记者 秦小杰

视频|记者 秦小杰 实习生 武依洋

设计|范英兰

图|学校提供