原创 呼和浩特:万里茶道上的核心枢纽与多民族商业融合典范

呼和浩特:万里茶道上的核心枢纽与多民族商业融合典范

作者︱孙树恒

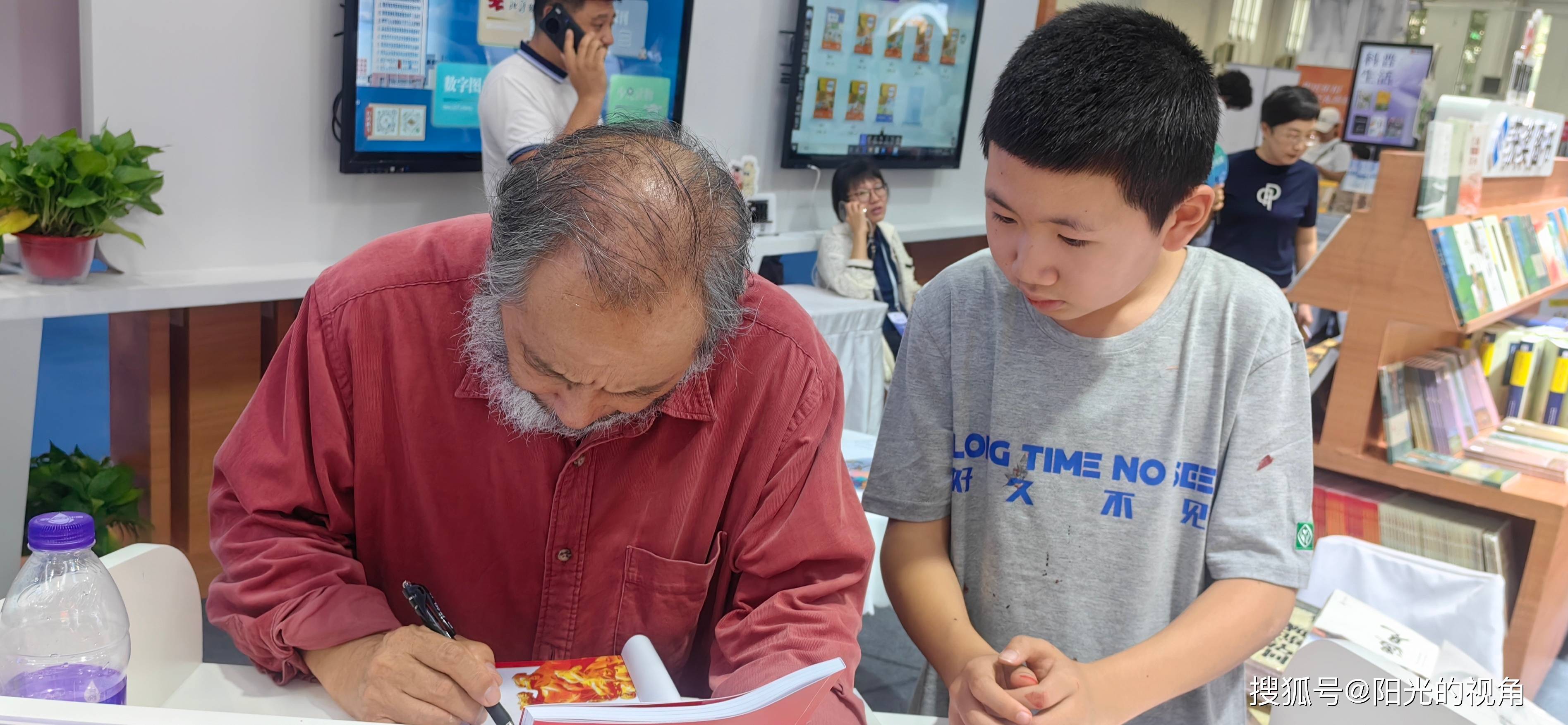

2025年8月28日,正直第五届中国—蒙古国博览会之际 ,由内蒙古出版集团主办、远方出版社与内蒙古新华书店承办的“邓九刚茶叶之路往事”交流活动,在国际会展中心如期举行。活动围绕呼和浩特在万里茶道中的历史地位、贸易影响、文化价值展开深度对话,结合史料考证、商号故事与多民族融合实践,还原了这座城市在亚欧大陆商道中的核心角色,也揭示了当前历史文化研究与推广的机遇与挑战。

一、地位再定义,从“节点”到“发动机”,呼和浩特的六大核心功能

长期以来,呼和浩特在万里茶道中的定位常被简化为“重要节点”,但邓九刚先生在活动中明确提出,随着茶道研究的深化,这座城市的多元价值愈发清晰,它不仅是运输途中的中转站,更是集信息中心、资金流中心、人才流中心、物流中心、商业发动机于一体的综合性枢纽,堪称万里茶道的“心脏”。

这一定位的背后,是扎实的史料支撑。活动中披露的俄文文献显示,早在1616年,呼和浩特最后一任顺义王博什图(俄文译为“罗索克图汗”)便在城中接待了俄罗斯商队,双方详细记载了货物交换场景。这一史实将万里茶道的起始时间向前推进了半个多世纪,远早于公认的1689年《尼布楚条约》签订时期。彼时的呼和浩特,已成为中原与草原、东亚与欧洲贸易往来的“中枢”。

驼运时代的运力规模更印证了其物流中心地位。据邓九刚先生介绍,万里茶道繁荣的250余年间,呼和浩特聚集了20万峰骆驼,几乎垄断整个蒙古高原的运输网络。这些骆驼不仅承载茶叶,更年均向内地输送20万匹马、100万只羊,两个半世纪下来,近3000万匹马与2.5亿只羊的流通量,深刻影响了中原地区的农业生产、军事防御与饮食文化,成为连接草原经济与中原社会的“生命线”。

二、贸易生态:被忽视的多民族商业共同体

交流中,“单一晋商叙事”的局限性被多次提及。邓九刚先生直言,当前学界对万里茶道的研究多聚焦晋商,山西仅专门的晋商研究机构就有6个,却鲜少有人关注蒙古族等少数民族商人的贡献。史料显示,乌兰巴托买卖城(当时重要的商业区)的户籍登记中,60%为本地蒙古族商人,他们不仅参与茶叶、皮毛交易,更主导了草原牧区的供应链整合。

这种多民族商业融合,在呼和浩特体现得更为彻底,邓九刚先生提到,阿拉坦汗和三娘子建城后,推行“轻徭薄赋、土地让利”的招商引资政策:晋商、冀商、陕商来此创业,可免费获得土地;土默特人将草场出租给商家,作为马羊的临时保管地;甚至喇嘛也以庙产入股,成为商业资本的重要参与者,大召、席力图召等寺庙的800余间房屋,通过出租、合股等形式投入商业运营,形成“宗教资本+商业贸易”的独特模式。

更具突破性的是,邓九刚提出“非典型性商业行为”的概念。喀尔喀四部(土谢图汗、扎萨克图汗等)的牧民并非单纯的生产者,每到秋季,他们会联合王爷、富户组成多达6000人的庞大商队,将羊马交给呼和浩特的“羊马大店”保管,由店家对接交易伙伴。这种“牧民+店家+中间商”的协作模式,打破了“商人=专业群体”的刻板印象,展现了草原贸易的灵活性与包容性。

三

商号标杆:大盛魁——从“休眠”到“重生”的商业传奇。

提及呼和浩特的茶道贸易,大盛魁商号是绕不开的标杆。交流中,内蒙古大盛魁商贸有限公司副总祁娟回顾了这家“万里茶道华商旗舰”的跌宕历程:1929年歇业后,大盛魁长期处于“休眠”状态,直到邓九刚先生撰写《大盛魁商号》小说、与前任董事长陈义深入交流后,才在20世纪80年代重建创意园区,逐步恢复生机。

鼎盛时期的大盛魁,堪称“商业帝国”:拥有七八千员工、2万多峰骆驼(占呼和浩特驼运总量的10%),是中国最早的跨国贸易企业与股份制企业,民间素有“一座大盛魁,半个归化城”的说法。其成功并非偶然,创始人王、张、史等三人从“走西口”的创业者起步,借康熙征讨噶尔丹的机遇在乌里雅苏台打开市场,最终将总部迁回呼和浩特旧城热盛街,形成“草原采购+中原加工+欧洲销售”的全链条模式。

更令人动容的是商号背后的人文精神。交流中特别提到大盛魁最后两任大掌柜:段履庄是抗日英雄,获国务院颁发的烈士证书,因拒绝为日军做事被折磨致死;继任者陈义则推动商号在改革开放后“重生”,延续了“诚信经营”的传统。

四、现实思考,历史文化推广的机遇与困境

尽管呼和浩特在万里茶道中的地位举足轻重,但也必须直面当前的推广困境。邓九刚先生坦言,相比福建、湖北、山西等省份对茶道文化的积极投入,“重视不足”,体现在认知偏差上。交流中提到,很多人将万里茶道简单理解为“卖茶叶的路”,却忽视其作为“亚欧大陆国际大通道”的多元价值,它不仅承载商业贸易,更传播宗教(如藏传佛教东传)、促进政治对话(如顺义王与明朝的册封往来)、推动文化融合(如晋商学习蒙语、着蒙服,形成“落地生根”的新群体)。正如邓九刚先生所说:“踏查大青山,北魏祭坛的历史,看到的是鲜卑、契丹、匈奴与汉民族共同书写的中华民族融合史,呼和浩特就是这段历史的支点。”

值得期待的是,当前机遇已显现:2012年,中国8省区联合蒙古国、俄罗斯成立“万里茶道国际协作体”,申遗资料已准备就绪;大盛魁等商号借助“重走茶叶之路”活动(2012年二连浩特与茶道研究会各出60峰骆驼,从二连浩特走到湖南安化),重新走进公众视野;东方甄选等平台也开始关注呼和浩特的茶道文化,俞敏洪曾带队考察大盛魁,通过直播让更多人了解这座城市的商业遗产。

五、从历史中汲取自信,重塑茶道文化新坐标

交流活动的最后,邓九刚先生提出一个深刻的观点:“呼和浩特不需要‘建设’地区中心城市,100年前它早就是了。”这座城市的豁达、大气、简单的性格,源于匈奴、鲜卑、契丹等多民族的长期交融。正如伊利、蒙牛的创始人虽为山西籍,却在呼和浩特成就国际乳业品牌,这种“包容共生”的基因,正是万里茶道留给当代的宝贵财富。

邓九刚老师表示,呼和浩特若能进一步挖掘多民族商业历史、加强与沿线城市的文化联动、推动非遗与旅游的融合,定能重新激活万里茶道的活力。“当我们不再只说‘晋商’,而是讲‘蒙古族商人’‘喇嘛股东’‘落地生根的山西人’的故事时,才能真正还原万里茶道的全貌,让呼和浩特成为名副其实的茶道文化新坐标。”

(作者档案:孙树恒,笔名恒心永在,内蒙古奈曼旗人。蒙域经济30人专家组成员,呼和浩特市政协智库专家。中国金融作家协会会员,中国散文家协会会员、 内蒙古作家协会会员、内蒙古茶叶之路研究会副会长,内蒙古诗书画研究会高级研究员兼副秘书长,大盛魁公司文化顾问)