“复活”香江大营救!油画《文脉薪传》创作揭秘

大型油画《文脉薪传——香江大营救》由宣新明、叶献民、杨国强(左)、陈少群(右)共同创作。

1941年冬,日军进犯香港,被困于此的数百名文化人士面临生死存亡的危机。广东人民抗日游击队率先潜入九龙,在东江游击区的协同配合下,开辟了陆路、水路两条通道,将文化人士安全撤离至内地。这场持续11个月的大营救,创造了零伤亡的奇迹。茅盾在《脱险杂记》中盛赞其为“最伟大的抢救工作”。正是这场壮举,使中华文脉在战火中免遭断裂,成为广东抗战史上不可磨灭的光辉篇章。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,由广东画院组织,宣新明、叶献民、杨国强、陈少群四位艺术家共同创作的大型油画《文脉薪传——香江大营救》新近完成。这是一幅以抗战时期香港沦陷后文化人士大营救为背景的油画作品,通过深沉的历史叙事和生动的视觉语言,再现了那段“文化大营救”的历史。

近日,南都记者走进广东画院画室,见证了这幅长卷式巨作的收尾,并采访艺术家,揭秘创作背后的故事。据透露,今年10月,它将亮相 “其命惟新——广东美术百年大展” 上海站,让更多观众透过画布感受那个惊心动魄、危难与希望并存的时刻。

历史底色:暗夜中的文脉营救

画面里,暮色沉沉如墨,却有微光在林间、在人心头悄然跃动。人们或携行囊,或拄杖徐行,茅盾的沉静、何香凝的坚毅、柳亚子的儒雅、夏衍的深思、邹韬奋的回望……在笔触间鲜活。队伍前端,东江抗日游击队员手握马灯引路,既是守护也是希望的火种。身后,更多人在崎岖中追随,前路或仍有风雨,但这趟征程让文化的薪火,在暗夜中传递、绵延。

(请横屏欣赏)

据史料记载,日军占领香港后,封锁广九铁路和维多利亚港两岸码头,搜捕抗日分子,限令文化人士报到,还登启事邀邹韬奋、茅盾等参加“大东亚共荣圈建设”,久田幸助点名梅兰芳等“会晤”。元旦后敌人分段挨户检查、实施戒严,困留在香港岛的进步文化人士和爱国民主人士处境危险。

中共中央一向关心文化界人士。日军进攻香港前,周恩来电示廖承志做好应变准备,战争打响后又多次强调要协助旅港文化人士脱险。广东人民抗日游击队第五大队、第三大队先后派三支小分队进入九龙开展敌后活动。1942年2月,三支小分队扩充成立港九大队,在东江地区抗日游击队配合下,继续营救文化人士。先后救出的爱国民主人士、文化人士及其家属和知识青年共约800人,没有一人被日敌截获。其中著名人士有:何香凝、柳亚子、邹韬奋、茅盾、夏衍、沈志远、张友渔、胡绳、范长江、乔冠华、于毅夫、刘清扬、梁漱溟、端木蕻良、蔡楚生、司徒慧敏等等。

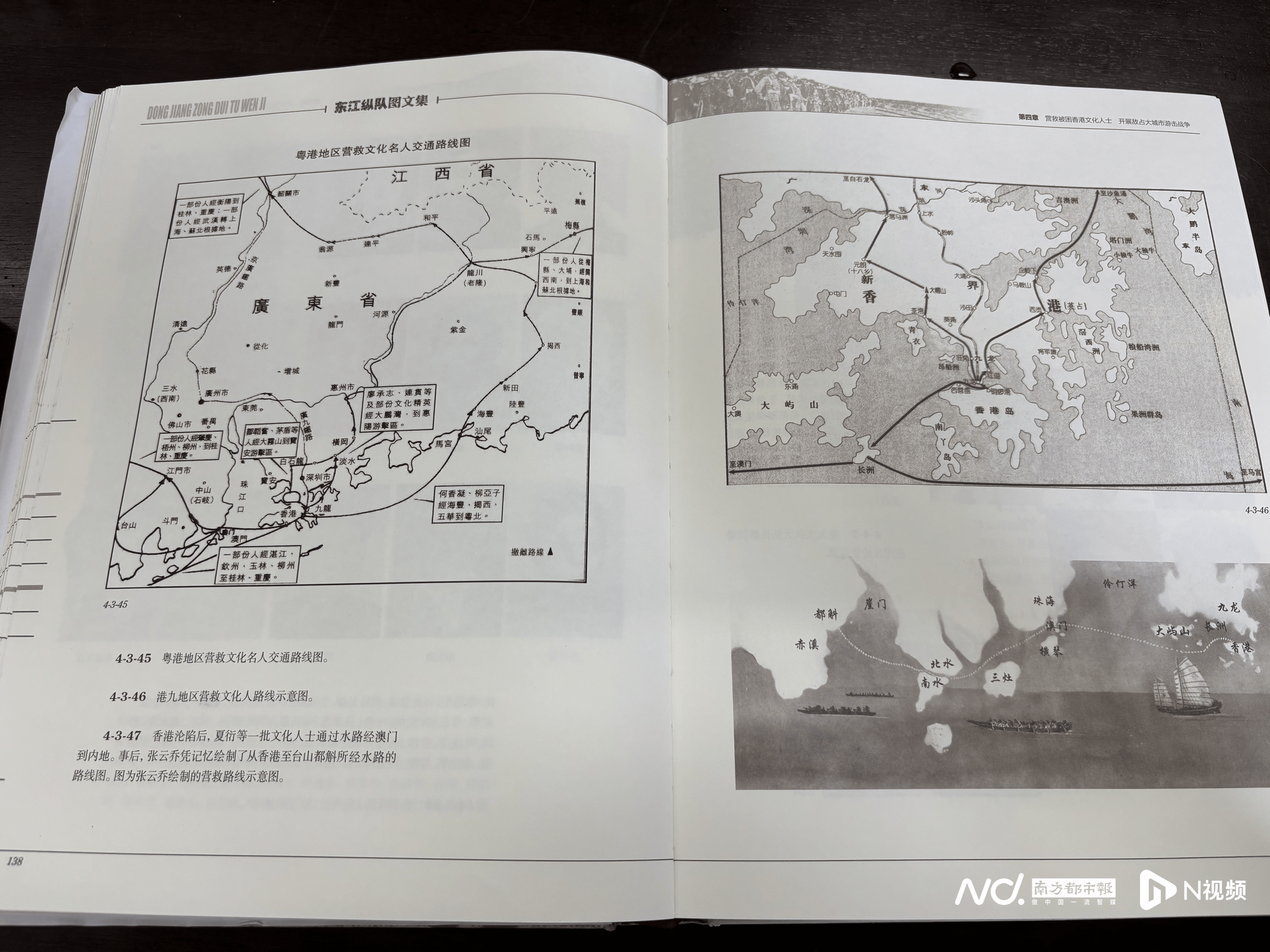

“当时水路和陆路并进,一条从深圳白石龙村到惠州再到河源老隆,一条从汕尾坐船往东走,一条是经澳门往西。我们在创作绘画时,以陆路为主。从构图上分为两个画面,一面是沦陷,一面撤退,有人挑担子、有人搀扶,大家互帮互助。”创作者之一的杨国强告诉南都记者。

当观众的视线从画面的右边往左游走,看到的是一条“从黑暗迈向曙光”为核心的叙事线,S形的人物动线呈现“三段式”叙事:右上深沉的紫色天空隐现“香港沦陷”的压抑,中段聚焦 “逃亡过程”,左侧以马灯暖光指向 “曙光”,暗合 “沦陷 — 突围 — 希望”的历史脉络。

“这幅画是同题材中最大的一张,也是人物最多、人物表达最明确和最清晰的一张。其中的动线设计和构图经过我们反复推敲,修改至今已有十几稿。”杨国强表示。

为了让构图更流动自然,四位艺术家经过反复讨论,在画面最左边设计了一棵大榕树,既带出了岭南的地域特色,树的造型和人物的方向形成动势和谐,像两条交汇的河流,让视觉随人物动线自然流动,避免单向构图的僵硬感。

色彩上,前景中马灯的橙黄、人物衣物的浅黄形成强烈对比,既突出了希望与生机,也引导视觉焦点集中于营救的核心场景,让观者瞬间捕捉到危难中那一抹温暖的亮色。杨国强表示,游击队员手中这抹暖光,既是守护的信号,更是“文脉不绝、希望曙光”的象征。

人物塑造:展现有血有肉的“群体之光”

大型油画《文脉薪传》的创作历时四个多月。创作者之一的陈少群坦言,在前期在筹备收集资料的阶段,关于大营救的这段历史能参考的资料非常少。文字上,他们主要参考茅盾《脱险杂记》以及《南粤抗战纪事》《丹诚相许——中国文化名人大营救艺术文献》等。视觉图像上,参考丁聪漫画《东江百日杂忆》、书籍《东江纵队图文集》和电视剧《省港大营救》等作品。此外,还实地考察了深圳白石龙纪念馆、中国文化名人大营救纪念馆、东莞东江纵队纪念馆,学习枪械、服饰的样式。

茅盾《脱险杂记》是创作团队主要参考的文献之一。

人物塑造是历史题材绘画的核心。在这张长8米、高3米的长卷式构图中,人物动线从右往左,从后方陆续跟进的人群,到被护送的文化人士,再到引路的游击队员,层次分明,如同叙事般推动视觉流动,把大营救的紧张过程与规模生动展现,具有强烈的故事性与节奏感。

杨国强指出,为了让画面中的历史人物“有血有肉”,他们从史料中提炼代表性人物与动态,最终确定的何香凝、茅盾、邹韬奋、夏衍、柳亚子、胡绳、黄新波等核心人物,既因他们是大营救的关键对象,也因其形象在史料中可考。

“逃难的时候不可能西装革履、精致整洁”,陈少群说。根据茅盾记载与亲历者口述,当时撤离香港的文化人士每人被发放一个小包袱,一套广东人穿的短唐装,让他们尽可能打扮成要疏散回乡的“难民”模样,在游击队员的掩护下与回乡客一起逃离险境。

在人物服饰上选择“短款新唐装”,既符合逃难时的行动需求,又通过面料质感的细腻刻画,兼顾文人气质与“颠沛流离”的处境。

”当然也得改换服装,于是都买了一套黑布的短衫(香港人称之为唐装的)。我和妻把行装简之又简,结果是两个小包,一个小藤筐,换言之,就是一床毛毡,几件衣服,一个热水瓶和若干零星小用品。“——《脱险杂记》茅盾

一眼望去,站C位的何香凝,衣物设计为画面最浅的明黄色调,以视觉重心凸显其重要性;邹韬奋手持的箱子、夏衍紧握的 “报纸”,均是对人物身份与心境的注解,“动荡时局中,报纸代表了信息”。为符合零伤亡的史实与艺术表达需求,创作者以“搀扶”“回望”“挑担”等动态构建人物互动,既体现逃亡中的互助,又避免呆板。“因为我们从历史图片中看到,当时他们是可以出钱找挑夫 ,因为很多文人没干过体力活,逃亡过程中都需要找挑夫帮忙挑东西。”

由于画中人物大部分是真实的历史人物,在创作中需要参考大量史料照片,这对画家们来说也是一个不小的挑战。“为了避免像剪贴画,我们处理的时候会尽量去消解掉名人的特征,体现群体之光。但又要让人能看出来谁是谁,挺难的。”杨国强感言。

因此,《文脉薪传》在人物塑造方面采用的“去照片化”手法。虽然在刻画人物神情、树木、山石时参考了许多照片,但尽量在笔触与质感表现上,突出油画颜料的厚重感,通过细腻且带有堆叠感的笔触,营造出荒野中的苍茫与自然粗粝。

面对堆放在桌上的史料和故纸堆,令艺术家们头疼的一点,还有人物照片的稀缺,可参考的某些角度的照片难寻,比如何香凝的侧脸,只能从面部骨骼的基本特征去慢慢接近。为此,画家们还借助了AI技术,复原历史人物不同角度的肖像,作为创作时的参考。

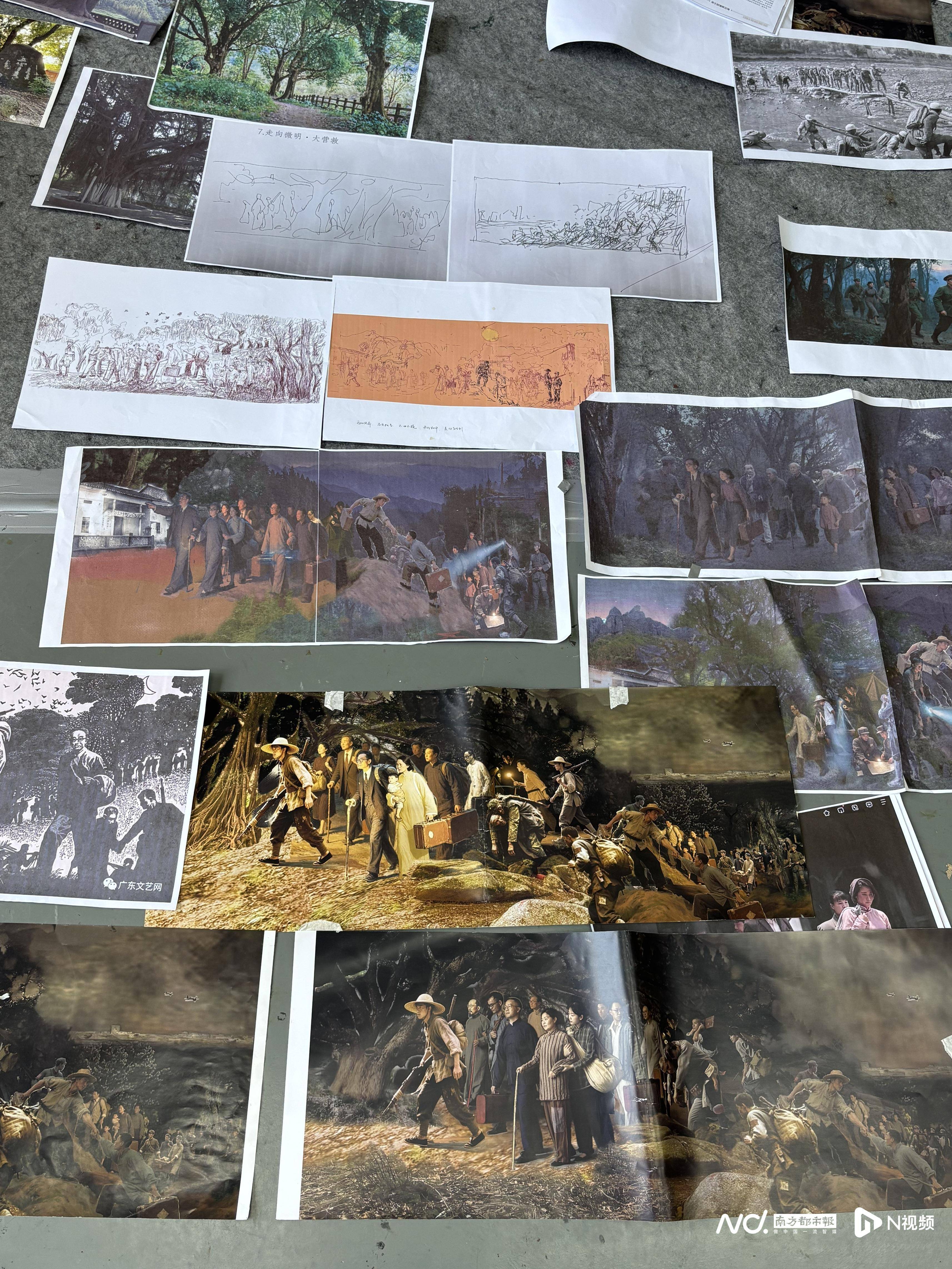

画家们在创作过程中参考过的画作、照片、影视作品。

创作精神:“专家点头,百姓喜欢”

据《东江纵队图文集》一书记载,当年获救后的文化名人,对东江游击队心怀由衷的感激。许多人在后来的回忆录中,都对东江游击队全力以赴且实现零死亡、零事故的营救能力给予了高度评价与肯定。

茅盾在《脱险杂记》中称:“抗战以来(简直可以说是有史以来)最伟大的抢救工作:在东江游击队的保护与招待之下,几千文化人安然脱离虎口,回到内地。”(按:“几千”是茅盾个人估计的数字,据统计,先后救出的爱国民主人士、文化人士及其家属和知识青年共约800人)后来任中共中央党史研究室主任的胡绳也赋诗赞扬东江纵队。邹韬奋脱险后,在东江抗日游击区参观《东江民报》时,题词“保卫祖国,为民先锋”八个大字。

杜襟南回忆道,营救文化人士,其中最主要最大量的工作是东江游击部队大力安排,克服各种艰难,“这件事的确是中国历史上一大事。当时无论形势、人力、财力均不足,要营救大批文化人确保安全,并保证生活,送到后方,力量是非常不足的。为了保护他们,部队不能袭击日军南进运输线,放弃了不少缴获军用物资的机会。”

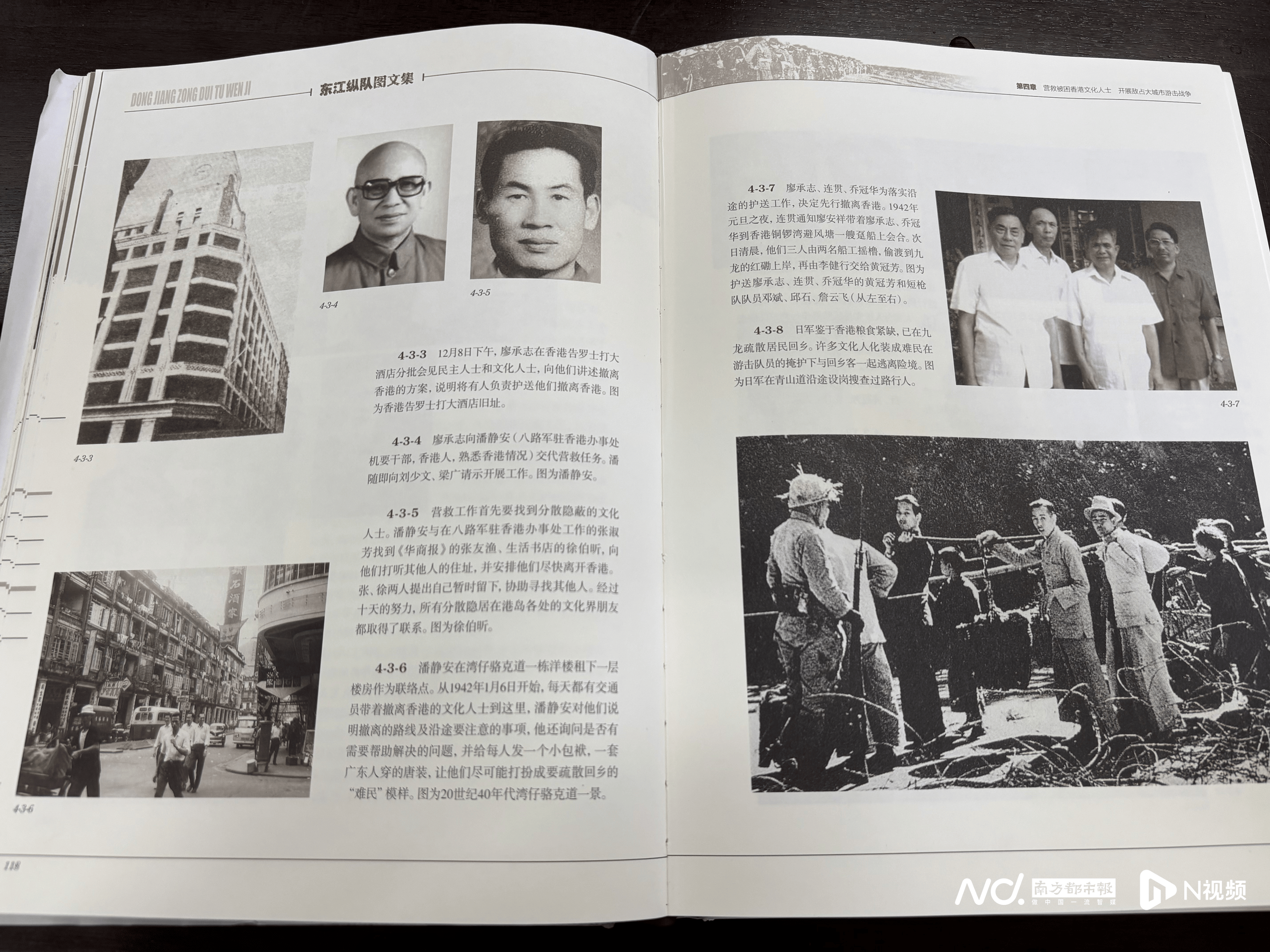

创作者参考资料之《东江纵队图文集》内页。

这场秘密营救文化精英和民主人士的壮举,从1941年12月25日香港沦陷计起,到1942年11月22日邹韬奋到达苏北抗日根据地为止,历时11个月,没有一人被日敌截获。中共十多个省市的地下组织和广东抗日游击队数以千计的无名英雄,直接间接地参与了这一壮举,英勇机智地完成了光荣任务。

同样地,画作《文脉薪传》的诞生,也是一次 “老带新” 团队协作的范例。四位创作者打破 “个人创作”的惯性,以“出好作品” 为核心目标,在碰撞与妥协中实现 “去个性化”。创作初期,关于构图分段、色调深浅、道具取舍的讨论屡见不鲜,“没有争吵,只有讨论”,陈少群坦言,“每个人的画法不同,但都围绕‘还原历史、传递精神’的初心,愿意为最终效果妥协。” 这种协作模式,不仅让作品规避了个人视野的局限,更成为岭南美术创作中 “集体智慧” 的典型案例。

“俗话说,三个臭皮匠胜过一个诸葛亮,我们四个人在一起,始终秉持一个目标,就是要出一张好画的初心,共同为此努力,而不是说一定要以谁为主。这个互相提醒、交流碰撞的讨论过程,其实对彼此很有促进。”陈少群说。

《文脉薪传》的创作过程历经多次改稿。

谈及主题性创作的“如何造就经典”,杨国强十分赞同吴冠中先生所言的那句,绘画创作要“专家点头,百姓喜欢”。作为一次主题性集体创作,去个性化是必须的,要让人民群众看得懂、让专家看得起,就是一幅好的主题性创作能够成为经典的标准。“我们有自信,这就是同题材画作中最好的一幅。”杨国强告诉记者。

经过这次四个多月的集体创作,艺术家们深刻感受到,这场大营救的每一步,都镌刻着粤港澳三地唇齿相依的地域联结,是属于大湾区的“集体历史记忆”。一幅画作,将散落各处的历史碎片重新聚合,让“香江大营救”升华为整个大湾区的共同精神遗产。

为再现这段属于大湾区共同的抗战史,创作者还在画面中还原了岭南地域特征的细节。杨国强直言:“画中土色必是岭南红土,绝非西北黄土;石头要带野趣,不似江南太湖石的玲珑。”从画面背景的植物纹理到道具设计,处处渗透着岭南印记——南方特有的斗笠,短枪队的驳壳枪还原史料记载的武器特征,甚至人物手中的箱子、拐杖,都曾赴珠江电影城道具库考证,确保与1940年代岭南民间器物相符。这种对地域细节的还原,让观众一眼便能感知 “这是发生在大湾区的故事”。

【对话·广东画院副院长郑阿湃】

南都:此次组织创作《文脉薪传 —— 香江大营救》,为何选择 “香江大营救” 这一历史事件作为核心题材?在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年的节点,这一创作有何特殊意义?

郑阿湃:这段历史是广东抗日战争历史中非常重要的一段。今年是抗战胜利80周年,对广东来说也是非常有意义的一年。广东画院一直是以项目带动培育,原来有个青年画院,后来暂时没有办,那么全省的一些青年艺术人才怎么培育,我们认为可以用这一项目来带动培育。所以这一次的创作人员结构是以老带新,以老专家的经验、看法来带动年轻人。而且3米×8米的画作其实也是体力劳动,有年轻人才能完成这个任务。艺术家个个都有个性想法,对于一张大创作的大效果来说,每个人其实是牺牲了很多个性的,都是为了这张画以最好的面貌呈现。

南都:这么大尺幅的主题创作中,你觉得是哪一个环节是最难协调的?

郑阿湃:最难的其实是前期,因为它有三条主线,这里面表现的人物可能是不在同一条线的,但是它是同一件事,表现在一张画面上应该怎么协调,早期做了很多的工作,在整个工作量来说占了60%,画画的时候只是整个工作量40%。

南都:观看这幅作品时,你觉得最值得提醒观众注意的一个细节是什么?

郑阿湃:其实更多的体现的是群体之光。从整体来看它是一个长卷,我们表现的最核心的就是群体之光,就是迈向整个光明的这样的一个设定。从细节讲的话,比如说像马灯指示的是方向,一些行李、箱子、包袱、斗笠,都是有意识找的有依据地还原,还有相互的搀扶和回望之间的关系,整个人物的动态配合,从视觉语言来讲的话,在构图上它是相互之间有关系的。

南都:岭南画派历来有“关注现实、服务时代”的传统,抗战时期也曾涌现过表现救亡图存的作品。从历史脉络看,本次《文脉薪传 —— 香江大营救》的创作,是否延续了岭南画派的抗战叙事传统?

郑阿湃:当然有。现在我们所说的岭南画派基本上都是国画,历史上它吸收了很多西洋、东洋的表现手法,其实现在我们说的岭南画派更多的是一种表现精神。过去的岭南画家中,比如我们的许钦松老院长的版画《晓风残月》,就是这一题材下的代表作之一,也是这次《文脉薪传》创作的参考对象之一。

采写:南都N视频记者 朱蓉婷 实习生 吴恺珩